中國“人造太陽”,人類“不可能任務”的現在進行時

文|白寧

歷史早已明示,凡涉及能源走向的問題,都不是小問題。可控核聚變的每一個進步,都在推動人類向著夢幻中的未來前行,一步可跨千里。

在安徽省合肥市西郊,有一座三面環水的小島,合肥人習慣稱之為“科學島”。東方超環就坐落在這里,它被稱為“世界聚變工程的非凡業績”“世界聚變能開發的杰出成就和重要里程碑”。圖為通往科學島的公路

《三體II》中,故事的主人公羅輯從長達185年的冬眠中醒來的第一天,因為一只熱牛奶的杯子激動不已——只需要推動這個杯子底部的一個滑動按鈕,它就能自己加熱到想要的溫度,然而杯底與杯子是一體的,除了那個滑動開關外沒有外接裝置,包括充電口。那么,杯子如何充電?難道是永動機?這個人類自古以來的夢想之物終于發明出來了?不過很快,羅輯就失望了。新的世界里并沒有永動機,無所不在的電來自電磁波,用電設備可以通過天線或磁共振線圈完成充電。

這種技術,現在我們稱為“無線充電”,是一種無論在小說還是真實世界里都已不罕見的技術。之所以沒有普遍使用,是因為這種供電方式損耗太大,發射到空間中的電能只有一小部分會被接收使用。那么,為什么在羅輯冬眠醒來的時代,無線供電的損耗就變得可以接受了呢?因為在那個科幻故事中,可控核聚變技術成熟了。這種技術可以通過極少的原料產生巨大的能量,幾乎相當于一種無限的能源。

而羅輯的失望之處在于,即便在他冬眠之前,人類掌控可控核聚變也是遲早的事,只是人類并不像他以為的已經突破了三體人的科技封鎖——人類雖然得到了近乎無盡的能量,但也只是“近乎無限”。

這至少告訴了我們一件事:即使在科幻小說的設定中,也認同“可控核聚變≈無限能源”。當然,前提是我們能夠掌控它。

2021年12月30日晚,中國科學院等離子體物理研究所爆出了一條核聚變領域的突破性消息:EAST(Experimental and Advanced Superconducting Tokamak,簡寫為EAST)全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(又被稱為“東方超環”)實現了1056秒的長脈沖高參數等離子體運行,這是目前世界上托卡馬克裝置高溫等離子體運行的最長時間。

這么一長串數字和專業術語,普通人顯然很難理解,可能需要借助別人的解讀才能觸及重點——“我們已經全面驗證了未來核聚變發電的等離子體控制技術,推動其從基礎研究向工程應用邁進了一大步。”中國科學院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋云濤在接受記者采訪時這樣說。

什么是人類的終極能源

20世紀末,國際能源署給能源領域的2000個科學家發了一份調查問卷,其中一個問題是“人類的終極能源是什么”。最終,約20%的人寫了“可再生能源”,剩下近80%的回答都是“核聚變”。

首先來看“可再生能源”。能成為人氣第二的終極能源候選者,大概和它取之不盡、清潔無污染的特點有很大關系。但無法成為第一候選,主要是因為它能源屬性上的缺點:一方面,產能效率太低,低到遠比不上化石能源,而在“終極能源”的比拼中,化石能源的產能效率是處于鄙視鏈中下游的;另一方面,過于依賴自然條件,無法充當穩定的能量來源。

而核聚變作為一種能量來源,無論從哪種角度去看,都堪稱完美。如果說,世界上存在一種堪稱“終極”的能源,那只可能是核聚變。有人甚至認為,有了它之后,人類不再需要其他任何一種能源。

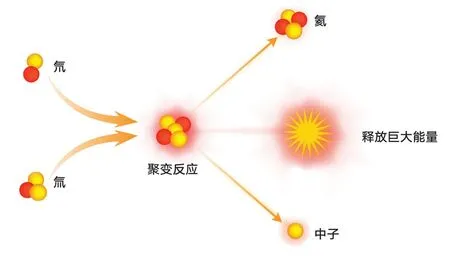

核聚變的產能方式和目前世界上產能效率最高的核電站類似,也來自“人類可以獲得的最大的能量所在”——將質量轉化成能量。至于轉化的比值,愛因斯坦早在1905年便指明了:E=mc2(E 為能量,m 為質量,c 為光速)。但兩者還有微妙的區別:現有核電站的能量均來自核裂變。“聚”和“裂”,這一字之差,也是導致二者在實際效果上差異巨大的根本原因。在原子核的尺度上,無論發生裂變還是聚變,當新原子核誕生時,都伴隨著質量的損失和巨量能量的釋放。以此為基礎,在核裂變的方向上,人類研究出了原子彈,在核聚變的方向上,氫彈得以誕生。

核裂變的原料是放射性元素鈾-235,在自然界中極其有限,只占天然鈾的0.711%。按照目前人類的總體能量需求計算,如果將供能方式都換成核裂變,不到100年,鈾-235就會全部耗盡。而核聚變所需的原料是氫的同位素,大量存在于海水中。假如把整個大海里所有氫的同位素都拿過來進行聚變,產生的能量大概相當于世界石油儲能的1000億倍,可供人類使用幾百億年,這比太陽壽命(50億年)還高了數倍,是真正用之不竭的能源。

鈾-235 是鈾的3 種天然同位素之一,是自然界唯一能夠發生可控裂變的同位素,主要用作核反應中的核燃料,也是制造核武器的主要原料之一。在天然礦石中,鈾的3 種同位素共生,其中鈾-235 的含量非常低。只有把其他同位素分離出去,不斷提高鈾-235 的濃度,它才能用于制造核武器,這一加工過程就是鈾濃縮。

另一方面,從理論出發,核聚變的質量損失比核裂變更多,因此核聚變的能量轉化效率更高。這也是氫彈比原子彈威力更大的原因。相同質量的原料,聚變反應釋放的能量大約是裂變反應的4倍。

此外,核聚變反應物沒有放射性,聚變后的產物阿爾法粒子也沒有放射性,所以核聚變不會造成污染;又因為核聚變反應發生條件的限制(下文會講到),發生不可控爆炸的概率被視為0。這一切就意味著,核聚變極其安全——事實上,擁有核聚變實驗研究裝置的中國科學院等離子體物理研究所,就穩穩當當地坐落于合肥市。

然而,核聚變在人們心中的地位如此崇高,其實并不只是因為它能夠提供足夠多的清潔能源。任何涉及能源走向的問題,都可能影響整個人類的發展進程。一旦掌握了可控核聚變,人類圍繞能源發生的博弈與激烈摩擦,將徹底成為歷史;因追求能量而造成的環境污染問題,也會逐漸消失,生態環境將回歸理想狀態;更重要的是,它是人類進入下個文明階段的鑰匙。

舉一個簡單的例子,因為目前使用的燃料效能太低,火箭為了飛得更遠,只能盡量多帶推進燃料,在燃料比重占到火箭總重90%及以上時(比如長征七號火箭起飛總重近600噸,液氧煤油推進劑就占了500多噸),才有希望運送航天器到達月球、火星或金星附近,但也基本被限制在太陽系之內(目前火箭基本都靠化學能產生動力,燃燒劑以煤油、酒精、偏二甲肼、液態氫等為主,并用液態氧、四氧化二氮等提供的氧化劑助燃)。

從效能的角度來看,1克氫的同位素如果完全聚變,釋放出的能量和8噸左右航空煤油(航空煤油的熱值為42兆焦/千克)的能量相當。也就是說,粗略計算的話,如果使用核聚變供能,長征七號火箭需要的燃料重量只有50克,而飛行器只需要攜帶極小質量的能源,就可以在宇宙中任意翱翔,這也是人類實現宇宙旅行的基本要求。

核聚變反應示意圖

1964年,蘇聯天體物理學家尼古拉·卡爾達舍夫提出了一種劃分宇宙中文明等級的方法,其標準是文明所掌握的能量的等級。I型文明:掌握文明所在行星以及周圍衛星能源的總和;Ⅱ型文明:掌握該文明所在的整個恒星系統(太陽系)的能源;III型文明:掌握該文明所在的恒星系(銀河系)里面的所有能源,并為其所用。根據這個標準,很顯然,目前人類連I型文明也沒達到。而可控核聚變,正是人類觸摸宇宙文明門檻的最低要求。

再退一步看,原始文明以萬年為單位,農耕文明以千年為單位,機械文明以百年為單位,信息文明則以10年為單位。每一級文明的成功躍遷,都需要依靠超指數級別的能量和資源供給。在現有能源可大規模開采利用的時間只剩短短百年的前提下,如何保證文明不發生倒退?目前來看,可控核聚變是唯一的途徑。

ITER 計劃:一個聯合世界超50%人口的大項目

對人類而言,作為一種產能方式,核聚變雖然近乎完美,卻還是有一個缺點——實在太難掌控了!

原子彈試爆成功9年后,人類就掌控了核裂變的能量,并用于發電。相比之下,自1952年第一顆氫彈試爆成功開始,人類就踏上了可控核聚變的研究之路,可直到60多年后的今天,依然無法掌控這種巨大的能量之源。這難道是因為核聚變物理學家沒有核裂變研究者聰明嗎?當然不是,實在是因為控制核聚變這件事太難。

初中物理告訴我們,物質有3種基本形態:固態、液態和氣態。其實當物質的溫度高到一定程度后,就會處于等離子態,這時電子會和原子核分開,處于游離狀態的原子核就可以互相接近,開始核聚變反應。利用高溫產生等離子體,讓它們進行核聚變反應,正是目前物理學家想到的可控核聚變的解決方案。

那么,所謂的高溫具體要高到什么程度呢?基本要達到1億攝氏度(以下簡稱度)。1 萬度是自然界材料可以承受的溫度上限,這種比1萬度還高,高到1萬倍的極度高溫,目前沒有任何材料可以直接承受。

但只是達到高溫還不行。在高溫的前提下維持足夠長的時間(即約束時間),聚變反應放出的能量,才能高于產生以及加熱等離子體本身所需的能量,實現自持聚變,也就是點燃了“燒”聚變原料的特殊“爐子”,“聚變點火”成功。這個過程,被網友生動地稱為“燒開水”。根據勞森判據(即維持核聚變反應堆中能量平衡的條件),三重積(3個向量相乘的結果,這里指溫度、約束時間和密度的乘積)的值需要大于1022倍,“聚變點火”才能實現。什么材質的“爐子”才能長時間維持1億度的高溫?這簡直無法想象。

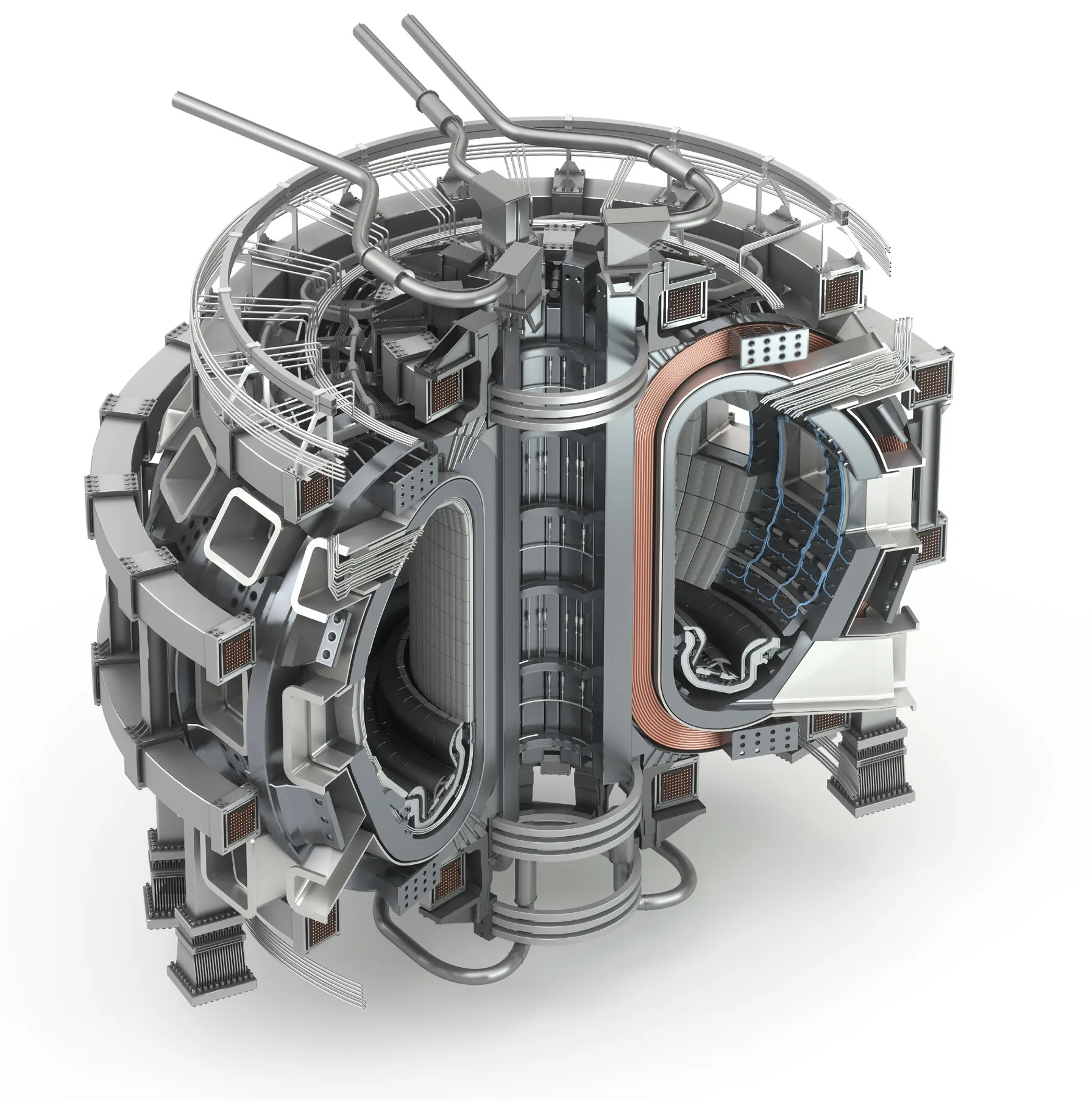

不過最終,人們還是找到了一種方法,即托卡馬克(Tokamak)裝置,一種利用磁約束來實現受控核聚變的環形容器。Tokamak 一詞來自俄文單詞環形、真空室、磁和線圈的縮寫。這一裝置的中央是一個環形的真空室,外面纏繞著線圈。通電之后,托卡馬克的內部會產生巨大的螺旋形磁場,可以將其中的等離子體加熱到很高的溫度,觸發核聚變。

提出這個裝置構想的是蘇聯人。1958年,蘇聯建成世界上第一個托卡馬克裝置T-1。此后,分別于1965年、1968年正式發表了T-1的第一批和第二批實驗結果,數據遠遠好于當時世界上其他所有核聚變研究裝置的實驗數據。為了證明自己數據的真實性,蘇聯人邀請英國科學家獨立診斷、測量參數。沒想到,英國人測出來的數據比蘇聯人自己測出來的還高。這開啟了聚變研究的托卡馬克時代,從此,全世界的磁約束核聚變研究都開始沿著這條道路前行。

20世紀90年代,美、歐、日先后做了3個大的托卡馬克裝置(美國于1982年建成TFTR、 歐洲于1983年建成JET、日本于1985年建成JT-60),都能在三五秒內維持核聚變反應,且可重復。這意味著,科學上的可行性在實驗中得到了驗證。

不過,不論是從經濟投入還是從科學難度而言,核聚變研究都是一個極其困難的項目,不是單個國家能獨立承擔得起的。比如,日本1985年運行的JT-60,就耗資2300億日元,這相當于當時的153億人民幣。于是,在核聚變研究領域,人們開始尋求國際合作。1985年,蘇、美兩國聯合歐、日,發起了“國際熱核聚變實驗堆計劃”(International Themonuclear Experiment Reactor Project,簡寫為ITER 計劃)。不過ITER計劃啟動沒幾年,蘇聯因故退出了研究。而美國因為經濟衰退,以及昔日競爭對手的缺席,先是以這項研究過于燒錢為由,縮減了預算,后來干脆也直接退出。反而是一開始在ITER 中沒那么核心的歐洲和日本堅持了下來。

到2006年,中、美幾乎同時加入(相差一天)ITER,隨后俄、韓、印也宣布加入,一個全新的“ITER 計劃”就此誕生。不過,之后因為種種原因,計劃又一再延期,也因此引起了國際上關于“聚變三五十年就實現”的調侃:30年前就說“聚變三五十年就實現”,30年過去了,還是說“聚變三五十年就能實現”。

目前,參與ITER 的國家已經有35個。這35個國家的人口占了世界人口的一半以上,財富占比則在80%左右。一個科技項目能聯合如此巨大的力量,堪稱人類歷史上的一個創舉。ITER 也成為21世紀最為雄心勃勃的能源科技合作項目。這一項目預期將持續30年:10年用于建設,20年用于運行;預計將耗資100多億歐元,目標是建成一個高30米、直徑30米、重達2萬噸、輸出功率50萬千瓦的龐然大物。

ITER 聚變反應堆托卡馬克裝置的核心部分示意圖

目前,ITER還處于建設階段。2020年7月28日,ITER 正式進入最后5年組裝階段。截至2021年5月,第一等離子體的完成率接近75%,并將于其后數年開始嘗試啟動反應堆,預計

人類“種太陽”的夢想

于2025年正式開始等離子體實驗。

各國在ITER 計劃上展開合作,同時也都在這個項目的引領下,進行自己國家的核聚變研究。因為核聚變也是太陽能量的來源,核聚變研究裝置又被稱為“人造太陽”,建造這類裝置也就有了一個生動的稱呼“種太陽”。

目前,美國、日本、歐盟、韓國等都有各自的“人造太陽”,我國也已經“種”下了自己的“太陽”。在正式簽約加入ITER計劃那一年,也就是2006年,我國完成了對“人造太陽”的全新升級——EAST 全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(東方超環),它同時也是ITER 的眾多引導裝置之一。

從起步時間來看,我國的受控核聚變研究與國際幾乎保持了同步。1955年,錢三強和剛留美歸來的李正武等科學家便倡議在我國開展“可控熱核反應”研究,以探索核聚變能的和平利用。

1965年,我國在四川樂山的郊區建立了當時中國最大的核聚變研究基地,即今天的核工業西南物理研究院。20世紀80年代,四川作家莫然曾造訪位于108級石梯之高的荒山上的研究所。她回憶,所里條件簡陋,研究者只能睡在帳篷里,可謂一貧如洗。不過直到20世紀90年代,我國才有機會發展自己的托卡馬克。

“20世紀90年代,在蘇聯解體之前,蘇聯人打算把一個名為T-7的半超導托卡馬克裝置贈送給其他國家,然后他們自己做一個更大的。我們的老所長霍裕平對蘇聯專家說,那就送給我們吧。”中國工程院院士、中國人造太陽項目的學術帶頭人之一李建剛回憶道。

借由蘇聯人的裝置,我國開啟了托卡馬克的研究,并開始自主設計、建造、運行核聚變實驗研究裝置。此后,我國的核聚變研究突飛猛進,也培養了一大批自己的核聚變人才。在此基礎上,才有了2006年的東方超環。

我國核聚變領域的飛速發展正是世界核聚變研究的一個縮影。近些年,磁約束核聚變領域一直處于飛速發展中,基本每18個月,三重積就會翻一倍。這個速度比芯片行業每兩年翻一倍的摩爾定律還要快,卻完全沒有芯片行業高速發展的既視感——在指數級的數據差面前,再快的速度也如同爬行。

那么,現在核聚變領域具體做到什么程度了呢?

目前,溫度達到上億度已經沒有問題,極短時間內,最高溫度甚至能達到三四億度。但一項技術如果想要商用,只是達到某個標準還不行,還需要看能耗比,即Q 值(產生能量和消耗能量的比值)。核聚變反應產生的能量大約有1/5可以利用,也就是說,Q 值必須大于5,消耗的能量和獲得的能量才平衡。再考慮到能量形式轉換過程中的損失,國際上公認的能量收支平衡點是Q 值必須達到10以上。而要使核聚變發電具有商業競爭力,Q 值就需要達到30甚至以上。

目前,核聚變裝置輸出功率的世界紀錄是16兆瓦,和一個小型發電站的功率相當。但是為了達成16兆瓦的輸出,維持磁場所需的功率要將近680兆瓦。算起來,這筆買賣實在是太虧了。怎么樣才能讓它減少消耗呢?在導體中,消耗的功率等于電流的平方與電阻的乘積,而當溫度降到-269℃時,導體會進入超導狀態,電阻也就消失了,這樣就可以最大限度降低消耗的功率。

所以,從工程可行性上講,做超導是核聚變實驗的一個必需階段。

于是在2000年,我國為托卡馬克研究裝置升級時,就選擇了這種組合——歷時6年建成的東方超環是超導和托卡馬克的結合體,這也是世界上誕生的第一個全超導托卡馬克裝置,首次將-269℃和上億度放在一起進行核聚變研究。

但是,怎樣才能兼容-269℃和上億度這兩種如此極端的溫度呢?東方超環的解決方式是設置了5層保溫層,每層都以特殊處理進行隔熱和降溫。最核心的溫度達到上億度,在進行真空隔斷后,外側的溫度就只有幾千度。這個溫度,一些特殊材料就可以承受了。接著從幾千度繼續逐層下降到-269℃,這樣層層過渡,就實現了上億度到-269℃的有機結合。

而在投入巨大人力、物力推進可控核聚變的進程中,受惠的其實不僅是核聚變領域。核聚變研究中應用的各方技術都代表著目前人類科技的最高水平,這些技術一旦轉化到其他產業中,也會帶來巨大的提升,為全人類服務。

比如,在此期間,我國的制造業就實現了飛躍。以承接了“ITER 磁場線圈超導線材”中國采購包任務的“西部超導”公司為例,這個公司“不僅以高質量(按照ITER國際標準)按時完成了任務,而且幾乎再造了我國的超導工業:從一個幾十年才生產了三十幾千克超導材料的事業單位,發展成一個年產幾百噸的國際一流超導材料企業。不僅為核聚變研究做出了貢獻,而且為我國加速器制造、核磁共振裝置制造等先進制造業提供了支撐”。

再比如,醫院里的核磁共振就是使用超導技術做成的。之前的超導線材都從國外進口,現在大部分都是國內自己的企業在做,其中將近一半就出自西部超導。而歐盟在ITER 的項目中承擔的磁場線圈超導材料的招標項目,中標的也是中國企業。值得一提的是,其間,中、美、日的企業都參與了招標,中國企業的報價也并不低,甚至比以高價著稱的日本企業還高了不少,也就是說,它純粹是因技術以及施工質量取勝的。

“種下”的太陽什么時候成熟?

再說回核聚變實驗。由于現在核聚變領域三重積與“點火”之間的目標差距依然是指數級的,單純追求三重積沒有多大意義,所以,世界范圍內的核聚變研究都在追求單項能力的爬升,等各項能力完善之后,才能實現整體突破。

目前,數據上表現不錯的核反應裝置有:

——歐洲JET。托卡馬克Q值的世界紀錄0.67的保持者,紀錄誕生于1997年。

——日本JT-60。等離子體溫度的世界紀錄5.22億度的保持者。1997年12月,日本聲稱在JT-60上實現了Q值1.25,三重積達到1.5×1021,但是不可重復,而且其中發生聚合的是條件較苛刻、效能較低的D-D 反應(國際可控核聚變研究的主流是D-T 反應),這也導致這次數據的價值大打折扣。因此,大部分人認定的托卡馬克Q 值紀錄依然是歐洲JET 的0.67。JT-60于2010年被拆卸,在此基礎上升級的JT-60SA(超導型托卡馬克)還在建設中。

——韓國KSTAR。2020年11月23日,韓國聚變能源研究所宣布KSTAR將等離子體在高達1億度的高溫下維持了20秒,創造了當時的世界紀錄。

——美國NIF。2021年8月8日,美國NIF的激光脈沖(1.9兆焦)引發了燃料丸的核聚變爆炸,雖然只持續了百億分之一秒,但是依然產生了超過1.3兆焦的能量,是NIF 過去制造能量的8倍。

——中國EAST。2020年4月,東方超環在1億度的高溫下維持了近10秒。7個月后,這一紀錄被韓國的KSTAR 打破。2021年5月28日,東方超環實現了可重復的1.2億度、101秒等離子體運行和1.6億度、20秒等離子體運行。2021年12月30日,實現 1056 秒的長脈沖高參數等離子體運行。

想要了解這些數據的意義,可以與東方超環最初設置的目標做個對比:通過極向場超導磁體,可以產生超過100萬安的等離子體電流、在高功率加熱下溫度超過1億度、持續達1000秒。為什么時間要設置為1000秒?因為“大約所有的反應在持續時間達到100秒的時候就基本穩定了,而從科學家的角度說,將這個時間尺度再拉長10倍,就達到了穩態”。此輪實驗從2021年12月初開始,到2022年6月結束,有更具突破性的數據表現。僅截至目前,東方超環已經分別實現了100萬安、1.6億度、1056秒等條件下的等離子體運行。

此時,重讀文章開頭中國科學院等離子體物理研究所所長宋云濤的話,可能會有更深的體會:我們已經全面驗證了未來核聚變發電的等離子體控制技術,推動其從基礎研究向工程應用邁進了一大步。當然,這并不意味著核聚變的商用一定會在“三五十年”內實現。但至少,當我們在討論核聚變參與人類未來的可能性時,多了一些確定性。

本文內容來自微信公眾號“品玩”,ID:pinwancool