治安違法行為與犯罪行為規制的區別與銜接

吳以然,雷 陽

(福建警察學院,福建 福州 350007)

一直以來,對犯罪行為與違法行為的認定與區分存在不同觀點與做法。在實務中,基層民警依舊存在對同一行為究竟是適用治安管理處罰法還是刑法的選擇問題,治安違法行為犯罪化(“以刑代罰”)及刑事案件治安化(“以罰代刑”)處理的問題依舊存在。本文將對公安部2017年1月16日發布的《中華人民共和國治安管理處罰法(修訂公開征求意見稿)》(以下簡稱《處罰法(意見稿)》)和2020年12月26日頒布的《刑法修正案(十一)》中兩行為規制上存在的區別與銜接進行分析。

一、區分違法與犯罪行為性質的學說

早在1794年,德國就已提出違法和犯罪行為界定問題。迄今,在刑事領域與行政領域,就如何區分不法行為存在以下主張:

一是質的區別說。該觀點認為犯罪與違法行為之間主要存在的是質的區別。犯罪指的是對特定法益侵害的行為,屬于刑法上的違法行為;行政違法行為則指的是對行政利益侵害的行為,與特定法益有所不同。也就是說,犯罪行為應屬于特別倫理價值的判斷,行政違法則屬于不服從行政命令的一種行為。顯然在中國大陸法律框架下,照搬該觀點和主張是不合適的。況且,即使是行政不法,也存在一定程度的違反倫理性,否則處罰根據不足,比如《處罰法(意見稿)》規定的賣淫嫖娼、引誘容留介紹他人賣淫、非法侵入他人住宅、非法消費毒品等行為,都是違反倫理和社會公序良俗的行為。

二是量的區別說。這種觀點認為二者只是在危害社會和主觀惡性上存在程度上的差異,對比于犯罪行為,違法行為所產生的社會危害性較小,具有的可罰性較低。這種說法并非完全準確,刑法中的違法行為并非僅與行政法上的違法相對應,其與民事侵權也相對應,顯然該觀點并未將兩法的范圍與調整對象考慮其中。如果采用這種說法,那么行政法與刑法的調整對象則得不到清晰的劃分。

三是質量的區別說。目前質量區別說在學術界擁有較多支持者,由我國臺灣學者林山田最早提出。該觀點的核心內容是綜合考慮質與量兩個問題,質上的不同表現為社會倫理侵犯性的不同,量上的不同表現為社會危害性的不同。

二、治安違法行為與犯罪行為規制上的銜接

區分犯罪與違法行為首先要保障刑法與處罰法之間的銜接,不僅要考慮侵害法益程度,也要考慮社會危害性。

1.程序與證據方面的銜接

治安違法與刑事違法在程序處理上的銜接有以下特點:第一,案件移送由公安機關內部進行不涉及其他行政主體,因此在移送方式、期限、對接等程序上比較順暢,即使出現法律規制上的區別與沖突,也可以由公安機關內部加以解決。第二,證據方面可以共同使用,因為將治安案件查處過程中收集到的相關證據應用到刑事案件中,也是建立體系化證據制度的基本要求。公安機關在辦理治安違法案件過程中,對收集到的證據進行合法性審查,便可做出相應的治安管理處罰。如果是刑事案件轉化為行政案件辦理的,證據材料亦可以作為后者的證據使用,否則既不利于提高辦案效率,也不利于保護當事人權利。

2.裁量定性方面的銜接

從兩法表述的內容上看,治安違法行為與犯罪行為構成要件基本一致,區別在于情節是否惡劣、嚴重。在行為實施主體層面,均有規定單位和自然人。在對共同違法犯罪行為規制時,也是相協調的,見表1。

表1 犯罪行為與違法行為裁量與定性規制對比

3.處罰體系方面的協調

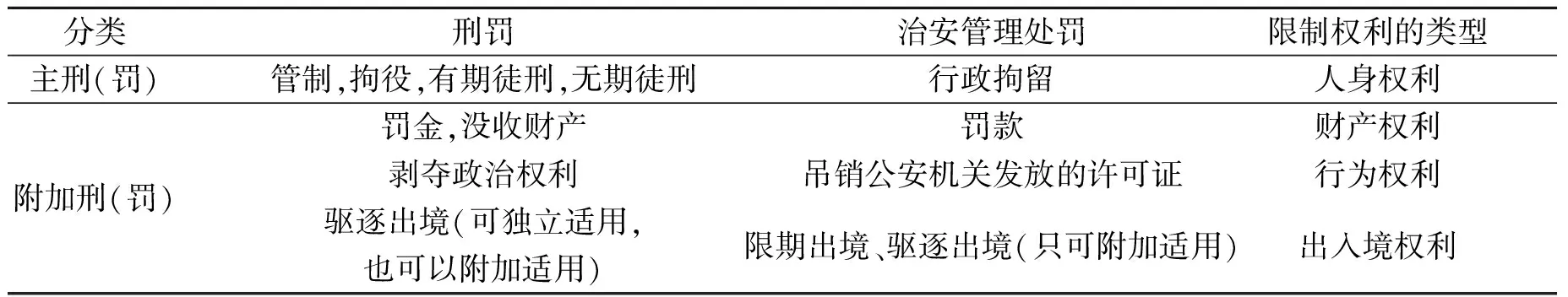

在處罰體系上,刑罰的主刑為管制等四項內容,治安管理處罰為行政拘留。附加刑中財產刑罰包括沒收財產、罰金,而在治安管理處罰措施中為罰款。在資格剝奪方面,同樣存在著一定的對應關系,如對犯罪行為人處以剝奪政治權利的刑罰,實際上與治安管理處罰中的吊銷許可證對應。因而,兩法在處罰體系上具有銜接性及一定的對應關系,見表2。

表2 刑罰與治安管理處罰規制的對比

4.內容方面的階梯銜接

階梯銜接,即法律直接對危害行為的客觀表現進行量化,區分罪與非罪不需要借助法律解釋,超過一定的標準則適用刑法,實現二者的無縫對接,在實踐中具有較強的可操作性。例如,關于毒品持有方面的法律規定,非法持有鴉片二百克以上,構成犯罪;不足二百克,適用治安管理處罰法。再如,非法種植罌粟500株以下進行治安管理處罰,500株以上需要刑事處罰。但也存在一定的問題,入罪數額需要隨著社會經濟的發展不斷改變,如盜竊罪,由于不同地區的經濟發展水平不同,數額也會有差別。

二、區別治安違法行為與犯罪行為規制上的不足

由于兩種不法行為之間的對應關系并不能實現完全吻合,無可避免地存在一些交叉,加之受法律語言本身的模糊性影響,實踐中基層民警難以區分二者之間的關系,無法正確適用相應的處罰措施。

1.法條內容表述重合

根據梳理,共14種治安違法行為與犯罪行為的相關法條對行為構成要件的表述基本一致,給基層辦案民警在法律適用時造成很大困擾。例如,對“冒充國家機關工作人員招搖撞騙行為”構罪的定性,要件為只要存在招搖撞騙的行為,即為構罪。但筆者認為,考量的因素不僅要包含主觀要件,也應充分考慮行騙行為導致的危害性。再如,《處罰法(意見稿)》第二十三條規定,擾亂機關、團體、企業、事業單位秩序,致使工作、生產、營業、醫療、教學、科研不能正常進行,尚未造成嚴重損失的,處警告或者五百元以下罰款;情節較重的,處五日以上十日以下拘留,可以并處一千元以下罰款。而《刑法修正案(十一)》第二百九十條規定,聚眾擾亂社會秩序,情節嚴重,致使工作、生產、營業和教學、科研、醫療無法進行,造成嚴重損失的,對首要分子,處三年以上七年以下有期徒刑;對其他積極參加的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。該罪名僅以“情節嚴重”判定,且造成嚴重后果時只對首要分子和積極參與者判刑,那在違反治安管理的行為中,是否也只需要對直接負責人進行處罰?同時“情節嚴重”的界限又如何衡量,也是需要明確的問題。這類治安違法行為和犯罪行為的規定在法條內容上的重疊交叉,容易產生歧義與誤解。

2.行為界定較為模糊

《處罰法(意見稿)》第五十四條規定,猥褻他人的,處五日以上十日以下拘留;情節較重的,處十日以上十五日以下拘留。《刑法修正案(十一)》第二百三十七條規定的強制猥褻罪:以暴力、脅迫或者其他方法強制威脅他人或者婦女的,處五年以下有期徒刑或者拘役;聚眾或者在公共場所當眾犯前款罪的,或者有其他惡劣情節的,處五年以上有期徒刑;猥褻兒童的,依照前兩款的規定從重處罰。單純從猥褻手段而言,二者就存在程度的輕重問題。《刑法》明確了認定猥褻罪的標準在于行為人的強制性方法,但由于兒童的心理和生理與成年人相比存在較大差異,如何認定猥褻兒童的行為人實施了“強制”行為,往往成為了司法實踐中的難題。

3.法律規定出現“真空”

受法律本身滯后性的影響,治安管理法難以將所有違反治安秩序的行為規定其中,那么極易出現這樣一種情況,即處罰法中沒有規定的情形,而刑法中直接將其規定為犯罪,這在實踐中容易出現適用的盲區。例如,《處罰法(意見稿)》第四條規定:“在中華人民共和國領域內發生的違反治安管理行為,除法律有特別規定外,適用本法。在中華人民共和國船舶和航空器內發生的違反治安管理行為,除法律有特別規定的外,適用本法。”《刑法修正案(十一)》第六條規定:“凡在中華人民共和國領域內犯罪的,除法律有特別規定的以外,都適用本法。凡在中華人民共和國船舶或者航空器內犯罪的,也適用本法。”二者均只規定了行為結果在中華人民共和國領域內如何管轄的問題,但是針對中國人在外國領域犯罪,若最高刑期在三年以下有期徒刑的,可不予追究,此時是否轉為治安管理處罰無現行法律依據。

又如,《處罰法(意見稿)》第五條明確了治安處罰必須充分考慮行為人本身的因素,以及行為本身的性質等,不得對行為人進行過度處罰,這實際上在一定程度上體現了行政比例原則,同時堅持教育與處罰相結合的原則。而根據罪刑法定原則可知,對行為人進行處罰就必須有法律上的依據,而治安管理處罰中依照事實進行處罰的規定就值得深思。

再如,《刑法修正案(十一)》已規定,已滿十二周歲不滿十四周歲的人,犯故意殺人、故意傷害罪,致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾,情節惡劣,經最高人民檢察院核準追訴的,應當負刑事責任。那么,《處罰法(意見稿)》中是否也應當進行相應規定,二者仍舊存在一定的銜接空白問題。刑法作為更為嚴厲的法尚且規定了這類年齡段的犯罪,可見其背后的教育功能以及對該年齡段青少年的重視程度,那么處罰法應該完善相關法條,未雨綢繆,讓更多的青少年在治安管理的處罰下便可悔改,而不至于采用刑事手段時才知悔悟,同時也可以大大降低其對社會的危害程度。

四、治安違法行為與犯罪行為規制的有效銜接思考

我國法律發展史較短,如果將刑事與行政統一立法勢必導致多種社會問題的出現,加上受我國特有行政權力體系的影響,不宜在短時期內照搬德國與日本的立法模式,仍應將行政與刑事分開立法。如果說,刑法規定的犯罪行為主要是為了保護以倫理為基礎的“自然”秩序,那么可以說違反秩序的行為就是為了保護以各種行政管理規定為基礎的“人造”秩序。違法和犯罪的區分是相對意義上的區分,雖然在行為主體、責任承擔方式、制裁手段等方面存在差異,但一些行為的違法與犯罪也只是程度或是量上的差異。

應該注意到,并非所有的治安違法行為超過一定的限度就構成犯罪,因此二者并不是一一對應的關系,因此有兩種行為是排除在銜接之外的:一種是純粹的治安違法行為,該行為即使超過一定限度,但刑法卻沒有對其進行規范,那么應當依據罪刑法定原則,不能將其升格為犯罪處理;一種是純粹的刑事犯罪行為,只要治安管理法沒有對其進行規定,即使其情節輕微,也應該依據刑法相關規定處罰,不能以罰代刑,降格處理。

我國當前正處于司法改革的關鍵時期,為實現法治公平正義這一目標,界分好治安違法行為與犯罪行為就顯得至關重要。我們應當充分發揮治安管理法律預防、教育的功能以及刑法的懲罰功能,順應國家治理現代化的要求。同時要規范好兩種行為之間的界定標準,規范行政處罰裁量權、執法自由裁量權的行使,在注重維護社會秩序的同時,也要注重對公民的權利保護,加快全面實現在保證公平正義的前提下提高效率的要求,讓人民群眾放心滿意。