玻纖套筒技術在灌注樁缺陷修復中的應用

■楊 云

(福建省港航勘察設計院有限公司,福州 350002)

以灌注樁為基礎的高樁梁板式碼頭,在沿海港口工程中有著廣泛應用。 水下沖、鉆孔灌注樁適用于各種地層,可獲得較高的單樁承載力,樁長、樁徑選擇范圍大、穿透能力強,能克服振動干擾、擠土效應,且對周圍建筑物影響較小。 灌注樁基礎以其結構安全可靠,工藝成熟,能適應各種復雜的地質情況等多方面優勢成為高樁碼頭的主流樁基形式。本研究結合福建某碼頭工程實例, 探討玻纖套筒技術在灌注樁缺陷修復中的應用,為類似工程提供借鑒。

1 工程背景

福州港沙埕港區楊岐作業區16# 泊位工程始建于2015 年4 月,碼頭和棧橋均為高樁梁板式結構,樁基部分已于2016 年6 月完成驗收。在2021 年8 月對該項目的交(竣)工驗收時,棧橋的部分樁基被判定驗收不合格。 結合現場查勘及詢問當班技術員、施工員等,主要原因是在制作橫梁時需要將超長的樁護筒截除,但施工人員操作時記錯標高,將2# 棧橋的16# 及18# 排架的5 個樁(編號為18H、18J、18L、16I、16K,直徑均為1 000 mm 的灌注樁)多截除了部分鋼護筒;在鋼護筒切割過程中,局部混凝土受到損壞、脫落,導致部分鋼筋外露、銹蝕。2#棧橋樁位布置見圖1,16I 和18H 號樁外觀缺陷分別見圖2、圖3。

圖1 2# 棧橋樁位布置

圖2 16I 號樁外觀缺陷圖片

圖3 18H 號樁外觀缺陷圖片

為保證工程質量,滿足混凝土外觀和耐久性要求,確保保護層厚度滿足設計要求,需對灌注樁所存在的蜂窩、凹坑、輕微的露筋等缺陷及時進行修復,以達到高于灌注樁本身的混凝土強度,保障樁身的完整性。

2 樁基缺陷修復方案選擇

根據本工程灌注樁的缺陷情況,主要有以下2 種修復方案。

2.1 外包混凝土修復

2.1.1 樁基砼表面處理

要求清理缺陷樁基混凝土表面的不牢附著物,使新舊混凝土之間有足夠的粘結力,保證達到整體受力的要求。

2.1.2 露筋處理

對裸露的鋼筋采用電動鋼絲刷或角磨機等工具進行除銹,除去表面銹跡;檢查除銹后的鋼筋,若發現鋼筋縮徑,則應沿鋼筋兩側鑿除混凝土,直到兩側都露出完整的鋼筋各15 d 長, 采用同規格鋼筋滿焊連接。

2.1.3 樁基植筋施工

在樁基表面放樣,從樁頂下來150 mm、豎向每間距300 mm 設立1 層植筋點,每層橫向距離450 mm 均勻布設7 根植筋, 所有植筋點呈梅花型分布在樁基表面,即上下縱向距離300 mm、左右橫向距離225 mm; 植筋時遇到樁基鋼筋時位置可適當調整。

2.1.4 鋼筋網設置

按照原設計要求, 采用φ25 螺紋鋼筋作為主筋、橫向間距120 mm,采用φ10 鋼筋作為箍筋、豎向間距100 mm,綁扎成1 個直徑1 000 mm 的鋼筋籠,包裹固定在原樁基表面。

2.1.5 立模澆搗混凝土

采用鋼模環抱新鋼筋籠搭設1 個直徑1 200 mm的圓模, 每節模板高1 m。 模板搭設完成后澆搗C35 混凝土,施工時應在混凝土混合料中摻入早強劑,以提高混凝土的早期強度;澆筑混凝土配以人工插搗,及時振搗到位。 混凝土澆搗完成48 h 內及時養護,達到一定強度后方可拆除模板。

該方案技術及施工工藝成熟, 應用范圍廣,施工成本相對較低,但施工時間較長,且修復后的樁徑一般都比原樁徑大,比較適合老舊橋墩或樁基的修復。

2.2 玻纖套筒+環氧灌漿料修復

玻纖套筒加固技術,又稱“夾克法”。 該方案是根據樁基的實際尺寸,采用一個比樁基實際尺寸稍大(需保證玻璃纖維套筒與原樁基結構之間有一定間隙)且具有高防腐蝕性的玻璃纖維套筒,將玻纖套筒套在有缺陷的樁基外,包裹樁柱,精準定位后固定玻纖套筒;然后底部密封條安裝,再灌注高強度的水下環氧灌漿料, 即可完成主要的修復工序,最后頂部密封。 該方法施工快捷方便,無需搭設圍堰及排水作業。

該方案雖為新工藝、新技術、新材料,但也相對成熟,這幾年開始使用,施工成本相對較高,但施工時間較短,修復后的樁徑與原來的差別不大,外觀上不易察覺,同時加固后整體的耐久性和美觀程度較好,比較適合新樁基、新橋墩的修復。 由于本項目還處于驗收階段, 根據本項目樁基的實際情況,選擇該方案作為本次樁基修復的推薦方案。

3 玻纖套筒方案施工工藝

3.1 表面處理

先鑿除樁基表面破損部位的松散混凝土直至露出新鮮混凝土,接著用高壓水槍(要求壓力不小于20 MPa)淡水清除樁基混凝土表面的浮灰、貝殼類雜質以及其他不牢附著物,增加與灌漿料的粘結力。 缺陷灌注樁表面清理現場施工見圖4。

圖4 缺陷灌注樁表面清理施工

在對樁基砼表面進行清理的同時,鋼護筒切割處向下20 cm 范圍的表面也要進行清理,除去表面雜質,露出光亮的鋼板。

3.2 露筋處理

由于本項目為新樁基,檢查后并未發現裸露鋼筋現象,故不需要進行露筋處理。

3.3 3 mm 玻纖套筒安裝

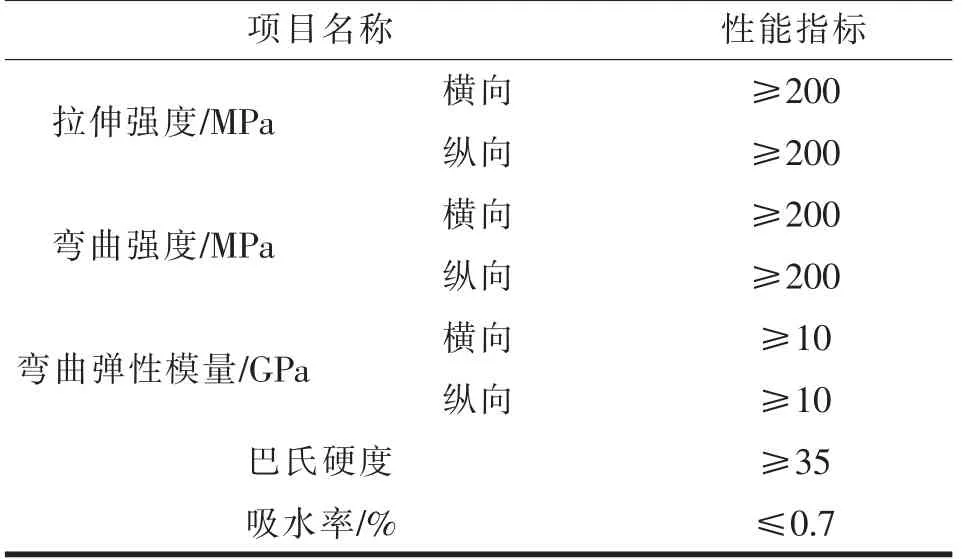

按現場確定樁基尺寸(樁徑尺寸1 000 mm 外加鋼護筒8 mm)由廠家預制生產內徑1 016 mm 厚3 mm 的防腐玻纖套筒,運到現場檢查尺寸,驗收合格后方可使用。 將玻纖套筒套在有缺陷的樁基外,加固時先在套筒的鎖扣槽內注入水下環氧封口膠,撐開玻纖套筒,精確定位后先用緊固帶臨時固定好玻璃纖維套筒,再在套筒接縫處間距150 mm 打上不銹鋼自攻螺釘進行錨固[1]。 玻纖套筒的性能指標見表1、表2。

表1 玻纖套筒性能指標

表2 玻纖套筒耐UV 指標

3.4 底部安裝密封條

在底部安裝25 mm 厚的可壓縮密封條,使得樁基與玻纖套筒底部之間沒有空隙,以防水下灌漿料滲漏。

3.5 水下環氧灌漿料灌注

水下環氧灌漿料CMEG 調配完畢后,由套筒上部預留灌料口處自上而下進行灌注[2],首先澆筑15 cm 后封底暫停, 待封底的水下環氧灌漿料固化后繼續灌注剩余的水下環氧灌漿料, 直至套筒內灌滿灌漿材料; 灌注過程中應時刻注意檢查收緊緊固帶,可適當調整布設緊固帶間距,防止玻纖套筒變形、移位。水下環氧灌漿材料的相關性能指標見表3。

表3 水下環氧灌漿料性能指標

3.6 頂部密封

用CUCR 水下環氧封頂膠密封玻纖套筒與樁頂連接處的頂部成斜截面[3]。 待全部施工完成,且常溫下灌漿料至少固化24 h 后,方可拆除臨時緊固帶。本工程玻纖套筒安裝施工見圖5。

圖5 玻纖套筒安裝示意圖

4 修復效果

采用玻纖套筒+環氧灌漿料方案對灌注樁外觀缺陷進行修復,不僅施工速度塊,而且施工質量滿足要求,加固修復后,樁基整體的耐久性和美觀程度較好,樁基外觀缺陷修復后的外觀見圖6。樁基加固修復完成后采用敲擊的方法檢查加固質量,敲擊時,玻纖套筒內無異響,證明灌漿材料加固修補樁基效果良好[2]。

本次樁基修復最終取到了較好的效果,滿足驗收標準,該項目按期完成驗收。

5 結語

玻纖套筒技術是一種對混凝土樁基外觀破損修復的新工藝,本研究以福建省某灌注樁外觀缺陷修復項目為背景,對傳統的外包混凝土修復技術和玻纖套筒修復技術進行了對比,并重點分析了玻纖套筒修復技術的施工工藝和方法,最終也取得了較好的修復效果,樁基整體的耐久性和美觀程度都較好,也節約了工期。