基于ArcGIS 的城市公交可達性評價方法

■鄧興婷

(福建省交通規劃設計院有限公司,福州 350004)

城市公共交通是重要的城市基礎設施,是關系國計民生的社會公益事業。 優先發展公共交通是緩解城市交通擁堵、提升人民群眾生活品質、構建資源節約型、環境友好型社會的戰略選擇[1]。 本文主要通過分析城市公交可達性評價方法,提出提高公交出行分擔率的思路和對策,推動城市公交可持續發展。 眾多研究表明,公交車站所在節點的人們可借助公交網絡到達公交系統覆蓋的任何區域,但這僅反映了“可以達到”,人們并不會因此選擇公交出行。事實上,由于公交線路的長度、線路的非直線系數、運行速度、發車頻率、擁擠程度,甚至換乘次數等因素,都會導致不同公交車站可達性的巨大差異[2]。 因此單純用覆蓋域或者覆蓋率表現城市公交可達性均存在一定局限性,需要更加系統更加直觀地反映城市各個區域的公交可達性,即本文提出的城市區域公交可達性評價指標體系。

1 城市區域公交可達性評價方法

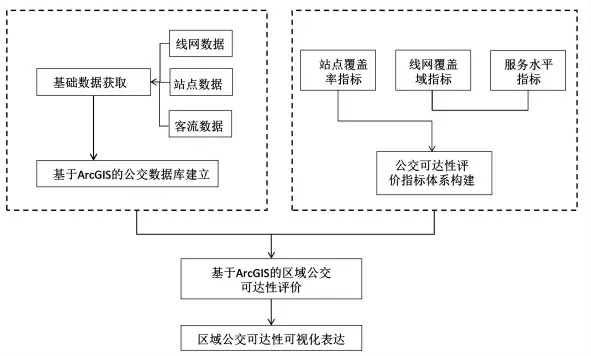

本文選擇莆田市為研究區域,將中心城區劃分為55 個小區, 不同小區公交可達性評價按照以下思路進行,評價方法技術路線如圖1 所示。 (1)建立城市公交可達性評價指標體系, 由站點覆蓋率指標、線網覆蓋域指標、服務水平指標構成,建立區域公交可達性評價指標計算模型[3];(2)基于ArcGIS建立莆田市公交數據庫,數據庫包含線路、站點、客流量等各種屬性數據;(3)對莆田市中心城區進行小區劃分,根據可達性評價指標模型計算各小區可達性值;(4)利用ArcGIS 對中心城區不同小區公交可達性進行可視化分析,并得出結論。

圖1 城市區域公交可達性評價方法技術路線

2 公交可達性評價指標計算模型

公交可達性即乘客從小區內部乘坐公交車到達目的地的便利程度[4]。 通常影響便利程度的主要因素包括乘客步行距離、候車時長、公交車到達目的地耗時及最短路徑長度、乘客換乘次數以及乘坐舒適度,這里舒適度主要指車內擁擠程度。 以上與便利程度相關的指標通常與公交線網的布局、公交站點位置以及發車頻率、準點率等息息相關。

為了系統清晰地表達中心城區不同小區公交可達性的差異,本文將影響公交可達性的相關指標系統分為3 大類,分別是站點覆蓋率、線網覆蓋域、服務水平, 具體的可達性評價指標體系如表1 所示。 其中站點覆蓋域主要反映該小區公交站點覆蓋程度,體現乘客到達公交站點的便捷程度,包含公交站點300 m 半徑覆蓋率、公交站點500 m 半徑覆蓋率以及公交站點密度指標[5]。 線網覆蓋域反映乘客從該小區到達其他小區可選擇的公交線路以及該線路到達目的地需要的換乘次數及路徑長度,包含公交線網密度、公交線路網比例、公交線路非直線系數、公交線路重復系數指標。 服務水平反映乘客在公交站點的候車時間、公交車輛擁擠程度以及乘客到達目的地的準點率,包含公共交通乘客滿意度、早晚高峰時段公共交通平均擁擠度、公共交通正點率、公交專用車道設置比率指標[6]。

表1 城市區域公交可達性評價指標體系

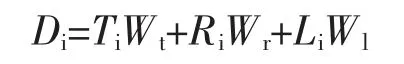

為了將各小區公交可達性進行量化,將一級指標和二級指標根據其對可達性影響程度賦予權重,同時用打分法量化可達性指標,將各小區指標的計算值劃分為5 類, 評分標準從低到高分別為1~5 分。各小區公交可達性計算模型表達式如下:

式中:Di為小區i 公交可達性量化值,Ti為小區i 站點覆蓋率指標,Ri為小區i 線網覆蓋域指標,Li為小區i 服務水平指標,Wt、Wr、Wl分別為站點覆蓋率、線網覆蓋域、服務水平的權重占比。

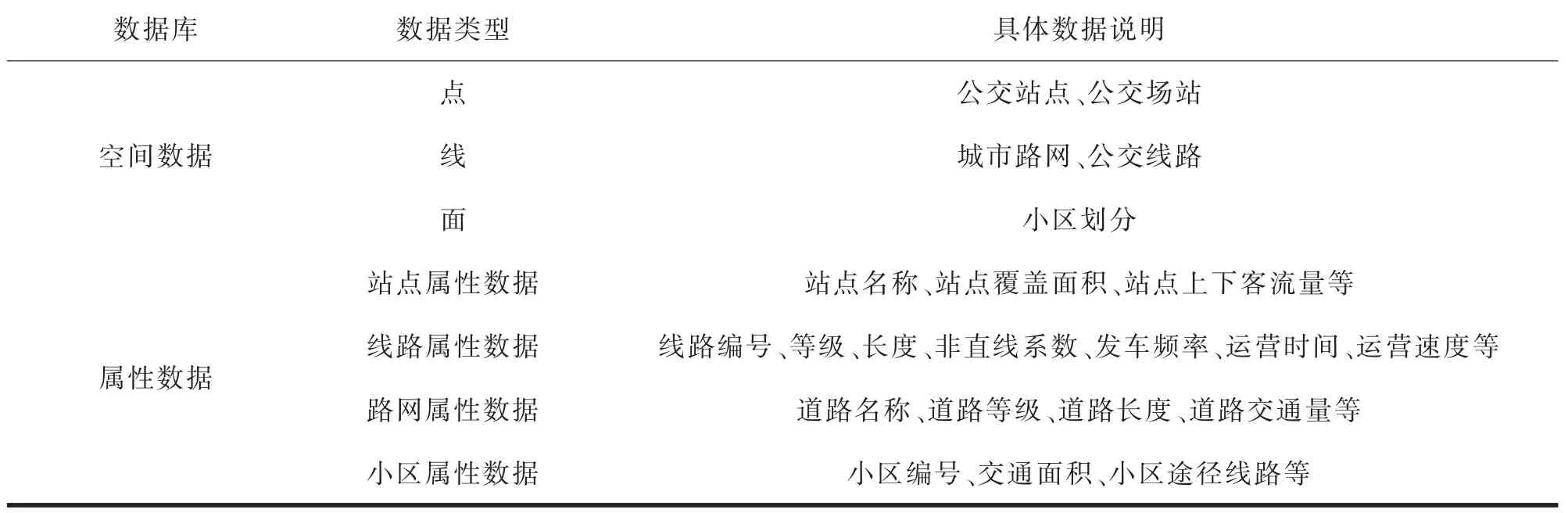

3 基于ArcGIS 的公交數據庫搭建

建立公交數據庫所需要的基礎數據包括社會人口經濟數據、綜合交通數據、公交線路數據、公交站點數據以及公交客流數據等。 主要通過部門訪談、跟車調查、問卷調查等調研方式獲取相關基礎數據[7]。ArcGIS 公交數據庫包括空間數據庫和屬性數據庫,各種數據涵蓋的數據類型如表2 所示。

表2 ArcGIS 公交數據庫數據類型

4 基于ArcGIS 的公交可達性評價

4.1 莆田公交現狀

(1)線路分布

莆田市中心城區公交線路沿主要道路干線呈現帶狀多組團的空間布局,中心城區公交覆蓋率較為密集,支路和城市邊緣公交覆蓋率較低。 莆田市公交線路現狀分布見圖2。 公共交通線路網密度是指每km2城市用地面積上有公共交通線路經過的道路中心線長度, 其大小反映居民接近線路的程度。 根據計算, 莆田市中心城區公交線網密度為2.57 km/km2,建成區公交線網密度為1.97 km/km2。

圖2 莆田市公交線路現狀分布圖

(2)線路長度

截至2021 年5 月,莆田市公交線路(不含旅游線路和定制線路)總長2559 km,平均線路長度23.5 km。其中,莆田市公交線路超過12 km 的線路共89 條,占比82%,超過25 km 的線路共43 條,占比39%。 據調查,濟南市平均線路長度為16.5 km,福州市平均線路長度為18.1 km,南昌市平均線路長度為18.6 km。與這些城市相比較,莆田市的平均線路長度在這些城市中是最長的。 從總體上看,莆田公交線路長度相對較長,特別是長線路占比較高,雖然直達線路有助于吸引客流,但過長的線路容易增加線路運營成本,司乘及公交車輛周轉率較低。

(3)線路非直線系數

非直線系數是指道路起訖點間的實際交通距離與兩點間空間直線距離之比。 莆田市公交線路平均非直線系數為1.30。 其中,35 條線路的非直線系數大于1.4,占公交線路總數的29%,有6 條線路的非直線系數超過了2.0。 非直線系數大說明公交線路繞行嚴重,會增加乘客的出行時間成本。

(4)公交站點覆蓋率

城市公共汽(電)車交通覆蓋率按一定的車站服務半徑計算,是指城市公共汽(電)車交通覆蓋面積與城市建成區面積之比。 GB/T51328-2018《城市綜合交通體系規劃標準》[5]里要求城市公共汽電車的車站服務區域,以300 m 半徑計算,不應小于規劃城市建設用地面積的50%; 以500 m 半徑計算,不應小于90%。 根據調查數據顯示,目前莆田市中心城區公交站點500 m 覆蓋率為100%, 公交站點300 m 覆蓋率為60.4%。

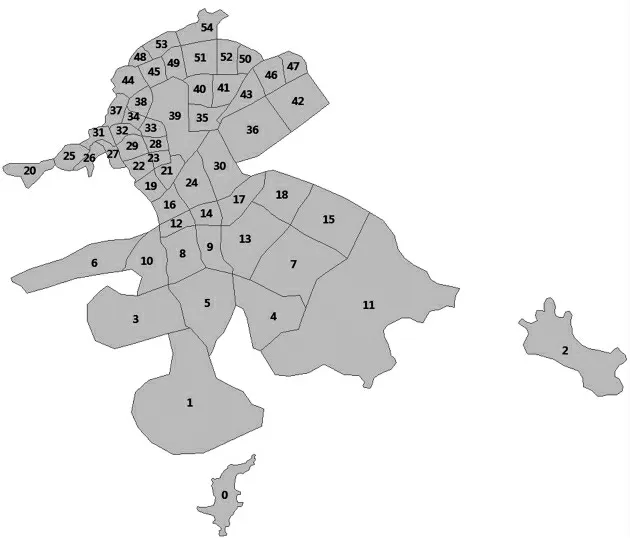

4.2 交通小區劃分

交通小區是規劃調查的基本單元,也是交通需求預測的基本單元。 為了區域公交可達性分析的需要及更好地利用已有調查資料、相關規劃和統計數據,根據交通小區的劃分原則,將莆田市中心城區劃分為55 個交通小區, 作為進行公交可達性分析的基本單元。 莆田市規劃區各交通小區劃分如圖3所示。

圖3 莆田市交通小區劃分

4.3 基于ArcGIS 的公交可達性計算

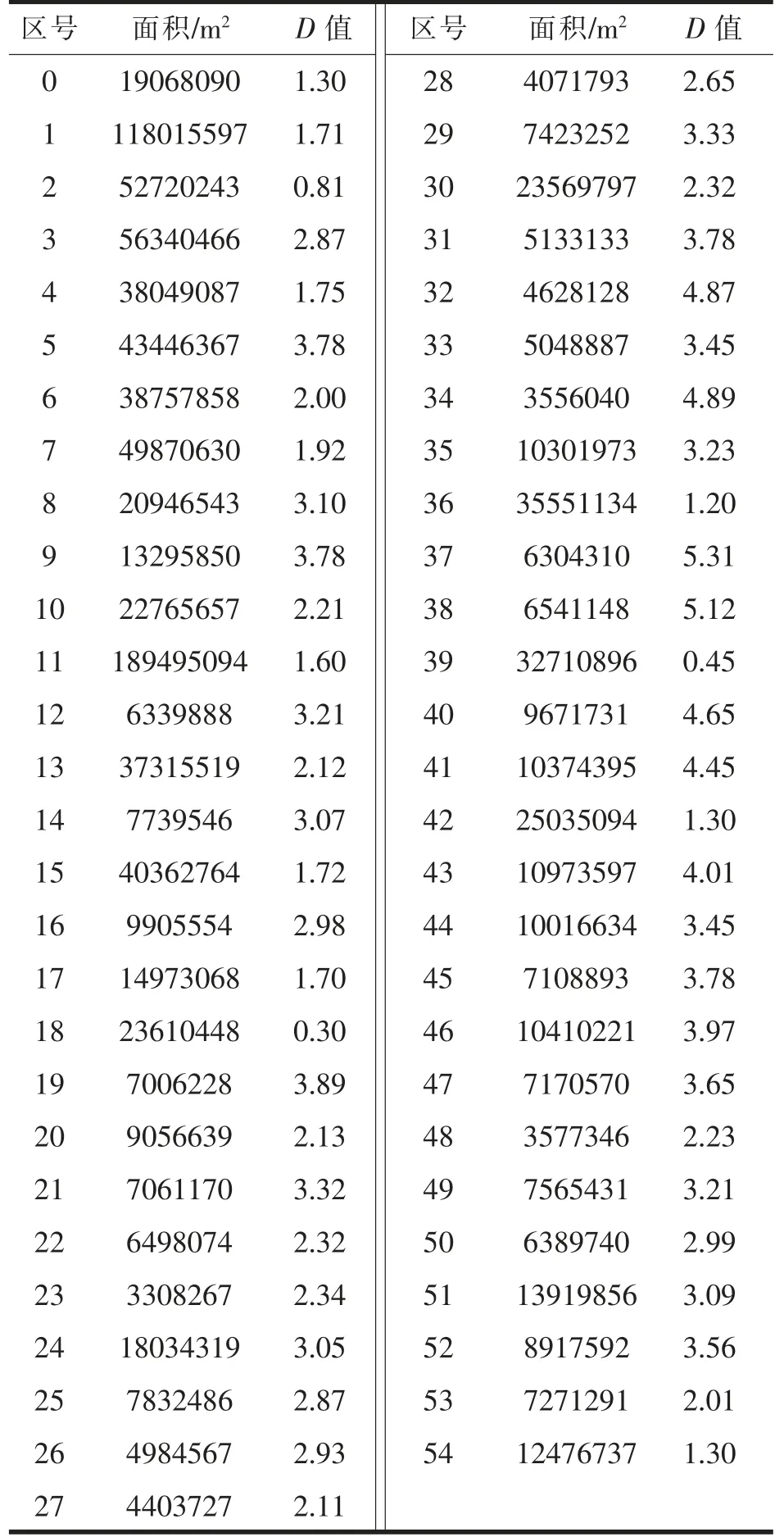

分別計算55 個交通小區公交站點覆蓋率、公交站點密度、公交線網密度、公交非直線系數等各二級指標值,得到指標計算值后,根據評分標準為各項二級指標打分, 通過可達性評價指標權重表,計算公交站點覆蓋率、線網覆蓋域、服務水平權重值,根據區域公交可達性計算模型得出各交通小區公交可達性量化值如表3 所示。

表3 莆田市各交通小區公交可達性量化值一覽表

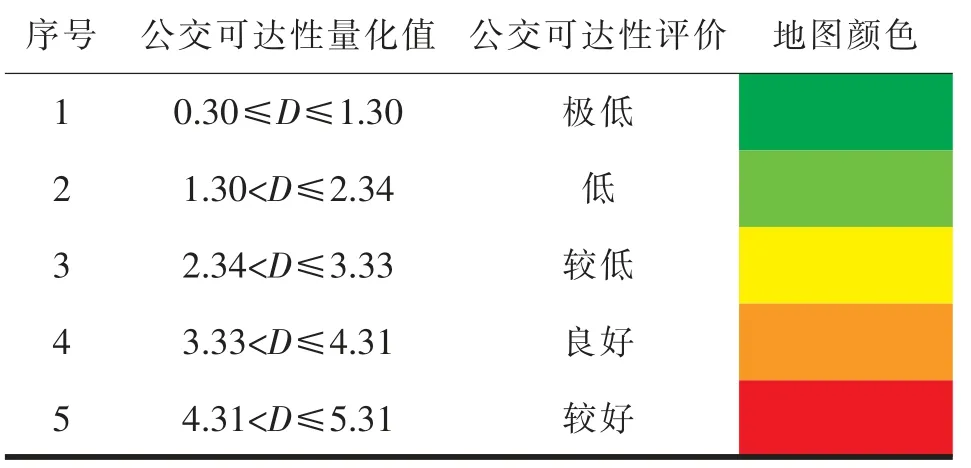

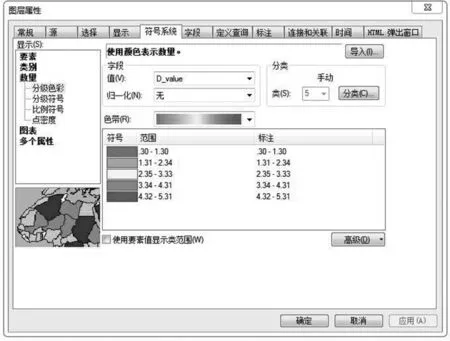

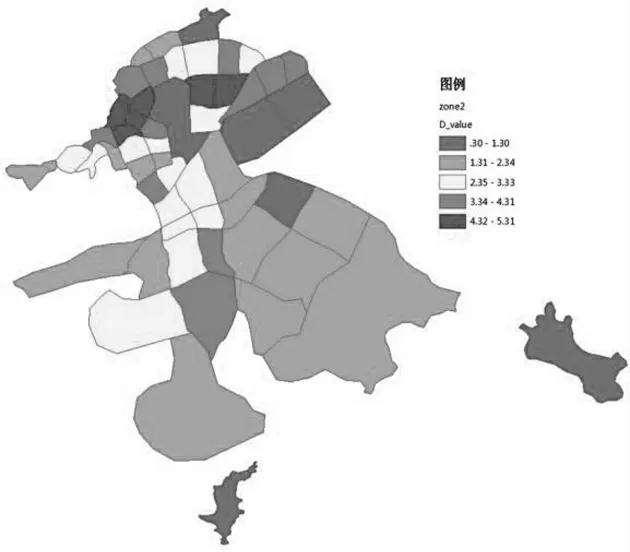

以ArcGIS 為可視化分析工具, 對莆田市各區域公交可達性進行可視化評價。 根據各小區可達性量化值對其設置不同顏色,更加直觀地展示現狀莆田市不同區域公交可達性的差異性,如表4、圖4~5所示。

表4 莆田市各交通小區公交可達性量化值一覽表

圖4 公交可達性量化值可視化過程圖

由圖5 可見,莆田市老城核心區、涵江區等人口密集的區域公共可達性水平較好,公共交通資源配置較為合理, 公交可達性水平值為3.34~5.31,約占莆田市中心城區面積的14.5%。 莆田市東橋、湄洲島北岸、東莊等區域公交可達性水平較低,公共交通資源配置相對匱乏,公交可達性水平值為0.3~2.34,約占莆田市中心城區面積的69.3%。莆田市中心城區公共交通可達性水平存在整體的不均衡性, 目前主要公共交通資源依舊集中在人口密集的老城核心區。 隨著新一輪國土空間規劃的實施,跨組團聯系日益緊密, 城市公共交通分擔率及出行品質與居民日益增長的出行需要還存在一定差距,需根據各組團土地利用規劃、人口規模及崗位對公共交通線路、站點、車輛配置及管理水平進行優化提升。

圖5 莆田市各交通小區公交可達性水平

5 公共交通改善對策

莆田是典型的帶狀組團城市,東西長20 km,南北長近40 km。規劃城區空間結構為構建莆田主城、濱海城區兩大城區, 整體上形成以主城為核心、濱海城區為副中心,多片區帶狀延展的空間格局[8]。 為提高莆田市中心城區公交的可達性和便捷性,提升公共交通服務水平。 結合城市空間布局、發展特征、道路交通條件和公共交通需求,莆田市需構建“以軌道交通和快速公交為骨架, 常規公交干線為主體,支線為補充,郊區線為外聯”的多元化公共交通網絡,運行模式涵蓋軌道交通、快速公交、常規公交、微循環線、區間車等方式,積極發展商務班車、定制公交、社區公交、旅游觀光專線等多種形式的特色服務,提高城市公交的服務水平、吸引力與承載力,擴大公交服務覆蓋范圍,更好地滿足上班、上學、旅游、購物等多樣化出行需求。 此外,要加強公交與出租車等其他交通方式的主動銜接和協調發展,擴大公交服務廣度和深度。 規劃期內力爭實現以下發展指標:全方式出行公共交通分擔率達25%;公交車輛擁有量達7 標臺/萬人;居民單程公交出行最大時耗不超過50 min;新能源、清潔能源公交車輛比例超過100%;公交線網密度達3.2 km/km2,其中中心城區線網密度為3.5~4 km/km2、城市邊緣區線網密度為2~2.5 km/km2;努力提高公交線網的覆蓋率,力爭遠期公交站點500 m 覆蓋率達100%,公交站點300 m覆蓋率達75%;公共交通乘客滿意度超過95%。

6 結論

本文綜合分析總結了影響城市公交可達性的站點覆蓋率、線網覆蓋域、公交服務水平3 大類指標,建立了區域公交可達性的評價指標體系。 利用公交可達性評價指標計算模型對中心城區不同小區公交可達性進行量化,得出莆田市中心城區55個交通小區公交可達性量化值, 利用ArcGIS 進行可視化分析,從而更加清晰明確不同交通小區可達性差異化程度,根據莆田市國土空間規劃中中心城區土地利用規劃、人口規模預測及崗位分布等提出了莆田市公交改善對策及公交發展指標。

——以防城港市為例