基于階段判別的公共交通發展模式研究

——以防城港市為例

謝文軍

(中都工程設計有限公司 湛江 524000)

公共交通作為一種基本交通出行方式,以集約高效、節能環保、公益性強等特點成為重大民生工程,因此優先發展公共交通被視為緩解道路交通擁堵與實現城市可持續發展戰略的重要途徑。

國外學者在城市公共交通發展模式相關領域的研究起步較早,Kitamura等[1]選取舊金山灣區作為實例進行微觀分析,總結出居民交通出行行為的主要影響因素為用地性質、住宅區密度與公共交通可達性等。Acheampong等[2]探究土地利用與城市交通系統之間的相互作用關系,發現用地性質在一定程度上決定了城市交通布局結構與交通發展模式,同時交通可達性的改變導致土地價格波動,轉而影響用地性質與土地開發強度。一些學者采用二分類Logit模型、多項Logit模型,以及嵌套Logit模型等方法對交通出行方式劃分展開定量研究[3]。近年來,國內學者結合我國城市交通現狀與存在問題,對公共交通發展模式做出研判。石飛等[4]通過分析太倉市客運交通結構,發現制約中小城市公共交通發展的癥結在于城市規模,即建成區面積,并指出筑建城鄉一體化格局能有效保障公共交通的運營與發展。徐良杰等[5]研究國內中小城市公共交通網絡拓撲結構,基于LP空間法則構建公共交通站點與公共交通換乘模型,通過提取黃石市公共交通網絡靜態特征參數,改善中小城市公共交通發展的脆弱點。此外,部分研究通過保障公共交通信號優先、改善公共交通服務質量等方式提升公共交通出行分擔率[6-7]。上述國內外研究成果集中于構建城市公共交通發展的宏觀格局,缺少對于公共交通不同發展階段的針對性研判,因此所提出的公共交通發展策略從長遠來看難以適應城市可持續發展的戰略需求。

鑒于此,本文分析并總結公共交通系統處于不同發展階段下的交通出行特征,為城市公共交通現狀問題判別提供依據。之后,以廣西防城港市為例,提出適應城市交通現狀的公共交通發展策略與模式,以期提升公共交通運營管理效率,促進城市交通可持續發展。

1 公共交通系統發展模式

城市公共交通系統的兩大主體包括公共交通運營主體和管理主體,由此公共交通系統發展模式分為公共交通運營模式和公共交通管理模式。

1.1 公共交通運營模式

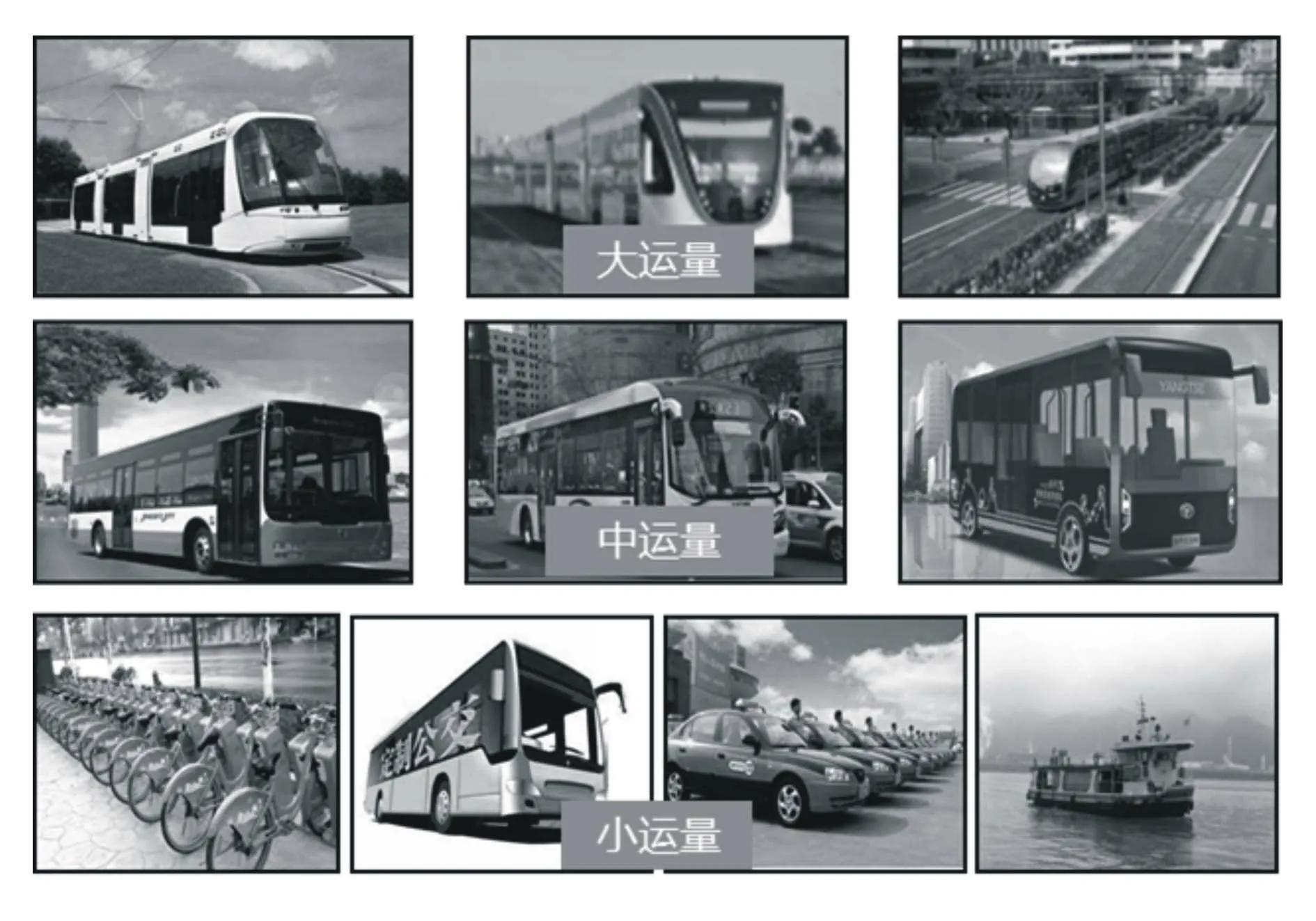

不同公共交通方式的出行特征使其在公共交通系統中所發揮的功能作用不同,考慮社會經濟發展水平、城市總體發展規劃,以及公共交通出行需求等因素,將不同運量的交通系統合理配置,構建覆蓋全面、層次清晰、功能明確的綜合公共交通網絡結構,可劃分為以下4種發展模式,見表1[8]。其中,不同運量的交通系統與綜合公共交通網絡結構分別見圖1與圖2。

圖1 不同運量交通系統

圖2 綜合公共交通網絡結構

1.2 公共交通管理模式

根據城市公共交通系統監管主體的不同,可將公共交通管理模式分為以下3種。

1) 政府公共壟斷:由政府全面監管城市公共交通服務,嚴禁個人或者企業參與,該模式有利于公共交通服務一體化整合,促進社會公平性,但會降低公共交通運營和管理效率,同時不利于社會競爭環境健康發展,加重政府負擔。

2) 市場化自由競爭:公共交通作為一個可競爭領域,允許個人或者企業進入,該模式靈活自由,有利于提高公共交通運營效率,降低政府負擔,但存在公共交通市場惡性競爭和系統整合能力不足等問題。

3) 競爭性招標:公共交通企業(國有或私營)通過競標獲得提供公共交通服務的權利,且服務期間必須遵從政府制定的標準,該模式綜合了前2種模式的優缺點,通過加強政府管制避免市場惡性競爭,加強服務協調和系統整合。

2 公共交通發展階段特性分析

新加坡和香港作為國內外公共交通發展歷程中的成功典例,其對研究公共交通發展階段有著重要的參考價值,據此將公共交通系統發展過程總結為如下階段:

1) 第一階段,客流需求快速增長,正規巴士服務不足,使用輔助客運系統補充。由于政策和市場不確定性及交通擁堵的不可控,公共交通經營者不愿追加投資增加公共交通運能,而是利用運能不足的輔助客運系統,導致正規公共交通運能難以滿足公共交通出行需求。

2) 第二階段,投資興建城市軌道交通,改革正規的巴士行業,限制輔助客運系統。建設大中運量軌道交通系統,提升正規公共交通的運輸能力,填補公共交通供需缺口,滿足公共交通出行需求;同時,在公共交通需求得到滿足的基礎上,通過實施公共小巴遏止政策和撤銷輔助公共交通計劃來限制輔助客運系統。

3) 第三階段,多模式交通運輸的一體化整合。通過持續強化政府機構職能,以及不斷完善公共交通管理機制和城市軌道建設發展,逐步建立成熟完善的規劃制度及綜合高效的監督機構,拓展交通模式和服務等級,進一步明確公共交通部門和私營部門的分工合作。

3 防城港市公共交通發展模式

以廣西壯族自治區防城港市為實例,根據公共交通現狀數據的統計分析,判別防城港市現狀公共交通系統發展階段,由此制定適應于防城港市交通現狀的公共交通發展策略。

3.1 公共交通現狀分析

3.1.1出行方式構成及比例

防城港市居民全方式出行構成及比例見圖3。

圖3 防城港市居民全方式出行構成及比例

由圖3可見,2017年防城港市中心城區公共交通出行比例為6.1%,出行強度為3.28萬人·次/d,相較2007年的14.14%和3.5萬人·次/d均有所下降;私人小汽車出行比例迅速增長到27.6%,摩托車出行比例大幅下滑;非機動車出行比例快速增長,電動自行車保有量呈井噴式發展。

3.1.2公共交通基礎設施

公共交通車輛方面,至2017年底,防城港市中心區共有運營公共交通車輛301臺,折合約271標臺,萬人公共交通車輛擁有量約為4.89標臺,遠低于國家規范要求的最低值8標臺/萬人。

公共交通線網方面,防城港市公共交通系統均為常規公共交通,分市區線和城鄉線2種,截至2017年,防城港市中心區共有30條公共交通線路,公共交通線網密度2.67 km/km2。由于公共交通線網層次單一,市區線與城鄉線功能混雜,分工不明確,公共交通服務水平難以保障。防城港市中心城區公共交通線路統計見表2。

表2 防城港市中心城區公共交通線路統計

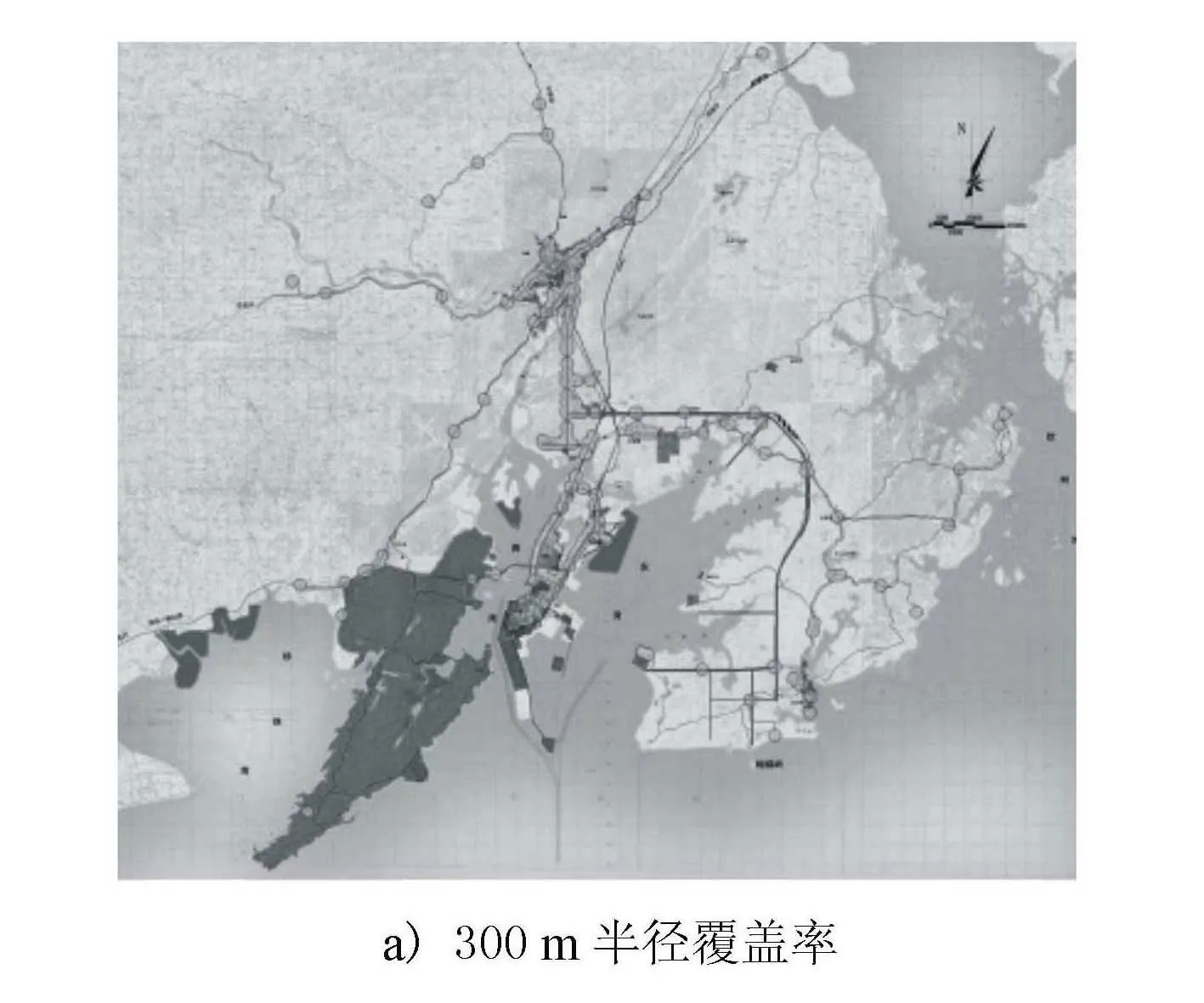

公共交通站點覆蓋率方面,防城港市中心城區的公共交通站點300 m半徑覆蓋率為50.75%,500 m半徑覆蓋率為93.93%,基本符合國家標準規范要求,公共交通站點服務半徑覆蓋率示意見圖4。公共交通場站方面,防城港市現有公共交通首末站31處,僅4處設有路外停車場,其余基本采用路邊停靠的方式,公共交通場站用地嚴重不足。公共交通中途停靠站設施相對簡陋,大部分站點均未設置公共交通站臺,僅在路邊立有簡易站牌和施劃簡單的標線標示站點位置,嚴重影響城市公共交通形象。

圖4 公共交通站點服務半徑覆蓋率示意圖

3.1.3公共交通運營與管理模式

目前防城港市公共交通采用私有私營、市場化自由競爭模式,公共交通市場準入門檻低。現狀公共交通線路經營者為4家私營運輸公司,規模均較小。補貼機制缺失導致企業運營過度節制成本,保障機制缺失導致公共交通基礎設施建設滯后,管理措施缺失導致公共交通市場管理體系混亂,公共交通服務質量較差。

3.2 公共交通發展模式研判與公共交通規劃

基于上述公共交通現狀分析,防城港市公共交通現狀主要特征如下。

1) 公共交通運載能力不足。擁有水平僅為4.89標臺/萬人,遠小于國家規范要求最低值的8標臺/萬人。

2) 輔助客運占比較高。三輪摩托車、摩托車等非法營運工具廣泛使用。

3) 監督管理機制缺乏。實行市場化自由競爭,尚無保障機制補貼機制和監管機制。

防城港市公共交通現狀的發展階段,與上世紀70年代的香港、新加坡等地公共交通發展第一階段表現特征相似。其中,香港、新加坡等地在此階段由于人口和經濟增長導致交通需求迅速增長,常規公共交通已無法滿足此需求,導致非正式客運系統的快速發展;防城港市則主要由于公共交通管理體制不合理導致公共交通配套設施建設落后,政府介入與政策引導缺失導致公共交通服務水平低下。

結合防城港市城市總體規劃的空間發展、土地利用布局和城市化進程分析,預測防城港市公共交通遠期的需求規模,明確防城港市公共交通的定位與發展方向,由此提出公共交通網絡結構、公共交通基礎設施建設、公共交通政策保障機制等規劃方案,最后結合城市發展計劃指定實施近中期落地措施。

3.3 發展模式策略

根據防城港市公共交通發展總體目標,針對防城港市不同時期的公共交通發展路徑規劃,提出防城港市近、中、遠期公共交通發展的主要策略如下。

3.3.1近期完善公共交通設施建設與政策保障,提升公共交通供給能力

按照住建部“國有主導、多方參與、規模經營、適度競爭”的行業發展指導方針,推進公共交通體制改革,明確政府和公共交通企業的職責與義務,推行“政府主導、市場運營”的公共交通管理機制。完善公共交通配套設施建設,從運營成本、定價票價和補貼辦法入手,建立導向性補貼機制,完善公共交通補貼機制,保障公共交通持續發展。擴大公共交通車輛規模,提升地面公共交通運力。

3.3.2中期建設快速公共交通,促進公共交通多模式、多層次發展

發展作為主骨架的中運量快速公共交通,保證骨干客運走廊的公共交通服務水平,引導公共交通走廊與沿線城市用地相協調發展。整合常規公共交通線網,構建層次分明、結構合理、功能明確的“快-干-支”常規公共交通線網,滿足不同層次的公共交通出行需求,實現公共交通服務的多樣性和差異化發展。

3.3.3遠期強化公共交通樞紐和信息化系統建設,構建一體化公共交通服務網絡

依托防城港市對外客運樞紐和中運量公共交通走廊,構建與城市布局、公共交通線網體系相適應的一體化、多層次公共交通樞紐體系,形成綜合換乘樞紐和一般換乘樞紐的兩級公共交通樞紐,串聯中運量公共交通并組織常規公共交通;加強公共交通信息化建設,構建信息準確、途徑多元的公共交通信息服務系統,提升城市網絡一體化服務的可靠性和高效性。

同時,結合國內外公共交通管理改革歷程,防城港市現狀公共交通首要任務應推進公共交通管理機制的改革,總體方向是加強政府對城市公共交通發展的主導權,同時通過特許經營制度,堅持公共交通運營的市場化運作,將公共交通服務生產機制交給市場,發揮市場高效率優勢,避免政府部門直接經營的低效率問題。具體建議如下。

1) 組建國有防城港市公共交通公司,通過并購重組,將公共交通線路、場站等自然壟斷性業務的所有權收歸政府控制,實現政府在城市公共交通中的主導地位。

2) 防城港市公共交通公司實行集團化運營,積極吸收社會資本,實現企業產權多元化發展(國有股份不低于51%),實行董事會制度,董事會由政府成員、私營企業和專家構成。

3) 由防城港市公共交通公司組建若干家獨立核算、自負盈虧的國有獨資、控股或參股公共交通營運企業,逐步形成“國有主導、多方參與、適度競爭”的市場格局。

4) 堅持市場化運作,實施公共交通特許經營制度,面向社會公開招標公共交通線路運營權;完善政府監管機制、公共交通服務評價機制和企業退出機制,加強政府監管和考核,規范企業經營行為。

4 結語

受經濟發展和人口規模等因素的影響,不同城市的公共交通系統發展過程及狀態存在一定差異。目前國內中小城市公共交通發展大多處于初級階段,本文以防城港市為例,對其公共交通系統發展現狀與其所處階段進行研判,由此制定近中遠期公共交通規劃方案,并提出適應性公共交通發展策略與模式,以保障“公共交通優先”的城市可持續發展戰略。