星艦的2021:在“五射四炸”中成長

文/田豐

近年來,太空探索技術公司發射數量屢創新高,星鏈項目高歌猛進,一幅順風順水的模樣。然而2021年11月26日的感恩節周末,公司創始人埃隆·馬斯克向全體員工發送的一封電子郵件,卻徹底擊碎了這個“幻想”。信中馬斯克稱公司目前的首要任務(Top Priority)是加速研發星艦,但目前星艦所采用的“猛禽”發動機生產已經陷入“危機”,若無法及時解決將影響下一代星鏈的部署,2022年太空探索技術公司甚至有破產的風險。

星艦是太空探索技術公司自2018年起正式開始研發的一款兩級可完全重復使用的重型火箭,全箭采用公司自研的代號“猛禽”的液氧甲烷發動機驅動。箭體主要采用不銹鋼材料制成,回收狀態下近地軌道運力不低于100噸。其中,火箭芯二級被稱之為“星艦飛船”(Starship spacecraft),火箭芯一級則稱為“超重型火箭”(Super Heavy rocket)。

但是,星艦緣何能成為太空探索技術公司的“頭等大事”,“猛禽”為何會讓研發進度止步不前,項目進程遭遇了哪些挫折?這還要從剛剛過去的這一年說起。讓我們從頭梳理下星艦這款“生死攸關”火箭的2021年。

▲ 網友戲稱的“飛天茅臺”升空

萬米試飛五射四敗,首飛障礙逐步掃清

在2020年,星艦SN5和SN6兩臺原型機,在僅有單臺猛禽發動機支持下,完成了百米級的跳躍測試,由于頂部添加了形似酒瓶蓋的配重,被網友戲稱為“飛天茅臺”。星艦研發進入2021年,最受關注的無疑是持續半年且五射四敗10千米級試飛。

首次挑戰12.5千米高度試飛的是星艦SN8原型機,火箭成功起飛后順利完成上升、關機、滑翔、翻轉等階段,但約7分鐘后在最終著陸階段因發動機點火后推力不足墜地爆炸。

在前期大量原型機的試驗數據支持下,SN8安裝了全套控制翼面和頭錐,開始挑戰12.5千米試飛。相對前期原型機,SN8的試飛進步主要在于以下三點:首先3臺猛禽發動機首次組合工作,著陸用的“頭部貯箱”(Head-Tank)首次用于著陸反推,最關鍵的是星艦首次具備了與日后實飛狀態一致的完整氣動外形和氣動翼面。因此SN8原型機試飛更貼近星艦服役后再入大氣層過程中的滑翔階段,該階段中發動機不工作,而是僅依靠前后兩對可動翼面來控制飛船姿態。據公開文獻顯示,相對傳統襟副翼控制方式,星艦方案在小攻角和大攻角下均能實現對箭體姿態的有效控制,其中后翼為主控制面。尤其是在著陸階段攻角大于90°的情況下,類似航天飛機的傳統襟副翼控制方式很可能失效,而星艦的翼面控制方案仍可對姿態進行有效控制,而最終的實際試飛也佐證了這一結論。

▲ 星艦SN10翻轉過程不同于SN9,同時點燃了三臺猛禽發動機

兩個月后的2021年2月2日,配置與SN8基本相同的星艦SN9號原型機開展試飛,但“頭部貯箱”增壓方式從SN8的自生增壓回退為冷氦增壓,以避免SN8的增壓問題,試飛高度也從12.5千米下降至10千米。太空探索技術公司曾在獵鷹系列火箭上長期使用冷氦增壓方式,經驗相對豐富。但公司稱冷氦增壓并非最終方案,后續還將逐漸探索以找到最適合星艦的增壓方式。試飛過程與SN8類似,上升段、滑翔段、翻轉段均表現正常,最終著陸階段因一臺猛禽發動機的預燃室故障,再次墜地爆炸。

連續兩次失敗并未影響太空探索技術公司的進度,研發團隊改進了著陸階段的控制率,將最終著陸階段點燃兩臺猛禽發動機改為點燃全部3臺,然后選取其中狀態相對更好的兩臺進行著陸,以避免以往方案中1臺無法可靠點火而導致的著陸失敗。

▲ 星艦SN15起飛

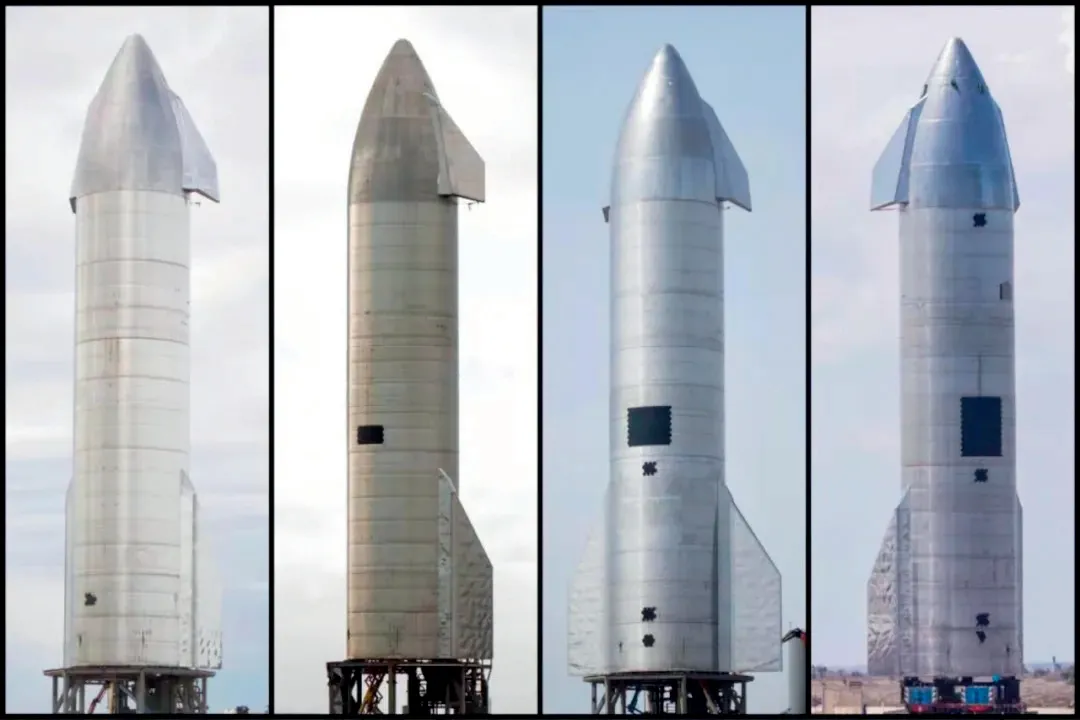

▲ SN8-11四臺試飛失敗的原型機合影,明顯可見隔熱瓦的測試面積逐步擴大

一個月后的3月3日,編號SN10原型機再次挑戰10千米試飛,歷經上升、滑翔、翻轉、著陸4個階段,成為首個高空測試后完整著陸的原型機。然而,因為著陸速度過大(10米/秒),且3個著陸腿沒有鎖定到位,著陸后姿態略有傾斜。雖然SN10箭體結構完整,但落地沖擊壓碎了部分著陸腿和緩沖機構,最終落地8分鐘后突然發生爆炸,試飛第三次失敗。事后分析是由于推進劑中混入了部分增壓用氦氣,導致發動機推力不足而“重著陸”。

僅僅27天后的3月30日,試飛場大霧彌漫,星艦SN11成為第四臺沖擊高空飛行試驗的原型機。在前期各種問題相繼暴露的過程中,業界普遍認為此次試飛應能成功。然而試飛還在上升段時,2號猛禽發動機(3臺發動機中的一臺)就發生了火災,雖然后續的滑翔和翻轉試飛仍然正常進行,但在最終著陸階段,發生火災的2號發動機重新點火后不久SN11便丟失了遙測數據。由于現場大霧,只能聽見清晰的解體聲音,隨后濃霧中大量SN11的碎片從天而降,第四次試飛再告失敗。事后分析表明,試飛失敗是因甲烷泄漏導致2號發動機起火,燒毀了部分航電設備,從而導致著陸階段甲烷渦輪泵啟動失敗。

一連4臺原型機折戟無疑是重大挫折,隨后太空探索技術公司決定將與墜毀原型機類似設計的SN12、SN13、SN14全部被報廢,轉而開始制造包含大量設計改進的SN15。5月5日,星艦SN15進行星艦第五次10千米級試飛。試飛過程十分順利,最終平穩著陸。但在著陸后不久,尾部發動機艙發生火災,隨后被地面消防系統撲滅,試飛終于成功。SN15隨后被轉運回廠房拆除發動機并進行檢測,就在媒體期望SN15能重上藍天時,太空探索技術公司宣布SN15和設計類似但尚未試飛的SN16一并退役。

其實在長達半年的試飛試驗過程中,美國宇航局的“載人登陸系統”(Human Landing System)評標團隊幾乎每次都專程趕赴現場觀摩。評標團隊親眼目睹了4個月內四射四敗(合同發放時SN15還未成功)卻仍不放棄的星艦研發過程,而這一切都對后續載人登月艙合同選定產生了潛移默化的影響。就在其他競標對手還在提交PPT和全尺寸模型的時候,太空探索技術公司直接嘗試用實機試飛展示和驗證他們的投標方案,模仿程序員常說的那句話——“‘說’是廉價的,向我展示你的火箭!”

▲ 星艦登月艙與月球軌道平臺門戶對接,右側可見獵戶座載人飛船

登月艙遇中標風波,世界第二富終認輸

2021年4月17日,美國宇航局正式宣布星艦被選為美國“阿爾忒彌斯”登月計劃中載人登月艙的唯一中標商,太空探索技術公司需基于現有星艦芯二級,通過精簡再入設備,增加深空和生保設備等方式改造成一款大型整體式登月艙。該方案擊敗了由“藍色起源”+“洛·馬”+諾思羅普·格魯曼公司+德雷珀公司組成的全明星“國家隊”,以及Dynetics公司牽頭25家分包商組成的“小企業隊”。合同價值28.9億美元固定額度,按里程碑進行階段性付款。

此次合同范圍包括整個登月艙的第三階段研發資助,以及后續的一次無人和載人落月演示任務。任務架構上,目前基于2025年(原計劃為2024年)執行的阿爾忒彌斯-3任務規劃,美國宇航局的“太空發射系統”(SLS)將發射獵戶座飛船前往月球,飛船載有4名航天員。進入環月軌道后,獵戶座飛船將與先期到達的星艦登月艙在軌對接,其中2名航天員將轉移到星艦上,隨后星艦分離著陸月球表面。經過大約一周的月面探索后,他們將登上星艦,返回環月軌道并與獵戶座飛船對接,最終全部航天員乘坐獵戶座飛船返回地球。

太空探索技術公司爆冷中標后,兩家落標方立即向“美國政府問責局”(以下簡稱“問責局”)提交了長達175頁的申訴材料,聲稱美國宇航局在投標過程中對兩家方案的各個方面進行了不當評估,且沒有留給其適應性修改報價和標書的機會。4月30日,該局迫于壓力暫停合同執行,直到問責局作出最終裁決。

3個月后,問責局公布申訴調查結論,認為兩家抗議無效。申訴未果后,“藍色起源”并未善罷甘休,8月13日,“藍色起源”更是將作為“甲方”的美國宇航局一紙訴狀告上聯邦上訴法院,訴訟要求中,“藍色起源”堅稱美國宇航局的招標存在缺陷且必須加以解決。

11月4日,美國聯邦上訴法院裁定“藍色起源”針對美國宇航局選擇太空探索技術公司的訴訟無效。隨著貝索斯公開稱尊重法院裁定結果,這場曠日持久的“登月艙大戰”才告一段落。

▲ BN3進行三發靜態點火

芯一級大躍進,發動機仍攔路

隨著5月SN15原型機的試飛成功,太空探索技術公司認為星艦芯二級的試飛工作已經足夠充分,工作重點轉向軌道級發射臺和火箭芯一級的設計制造,后續試飛將直接瞄準入軌發射。

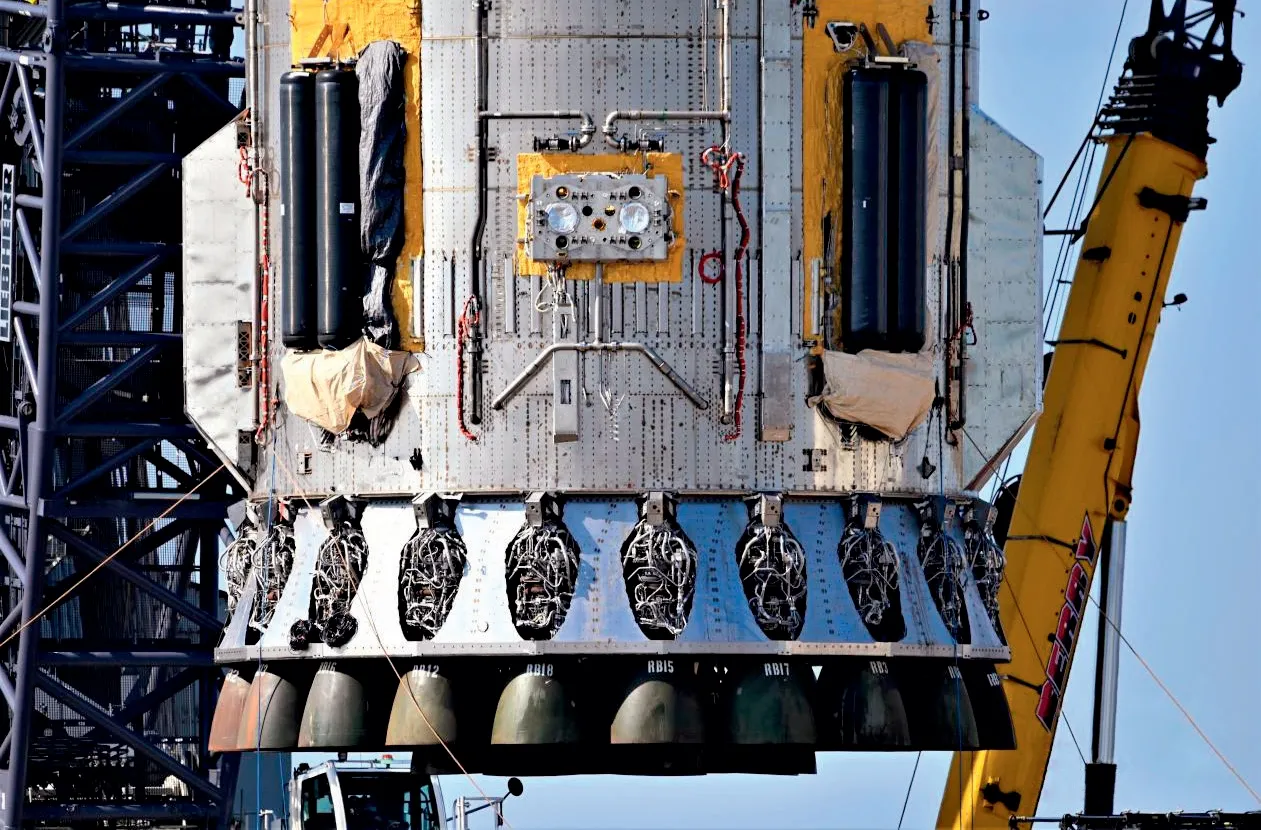

▲ 安裝防護罩后的芯一級B4發動機艙,黑色罐子為復合材料壓力容器,中央為加注口,發動機頂部留孔為外置點火器接口

▲ 總裝中的星艦B4和SN20,清晰可見兩個柵格舵,兩柵格舵中間突出物為回收“筷子”的捕獲點

芯一級基本延續了芯二級的原型機+靜力試驗機的組合迭代思路,但得益于前期經驗,各原型機間的技術跨度明顯加大。BN1是第一枚星艦芯一級的原型機,全高約70米,但并不能用于入軌試飛。2021年3月30日,尚未開展有效測試的BN1即告報廢,太空探索技術公司轉而開始總裝BN3,7月19日,BN3安裝了3臺猛禽發動機并進行了首次靜態點火測試,測試成功后便告報廢并于近日被拆解。

接下來太空探索技術公司將芯一級代號從BN縮減為B,并開始制造B4(Booster-4)。這是首臺可以進行入軌試飛的芯一級,安裝有29臺猛禽發動機,頂部安裝有柵格舵,級間段配置有分離裝置,可以與芯二級的星艦SN20總裝并開展入軌發射。8月5日,星艦SN20與B4在軌道發射臺進行總裝,組合體高達120米,首飛仿佛近在咫尺。但這次總裝其實只是一次適配性的“擺拍”,芯一級B4隨后被運回廠房繼續完善。10月22日,更換了部分猛禽發動機后的B4開始安裝發動機防護罩。與此同時,太空探索技術公司向美國聯邦航空管理局(FAA)申請報批的首次軌道試飛計劃也得以曝光。考慮到首飛風險,星艦首次軌道試飛將不考慮回收箭體,芯一級在分離后將開展各項回收試驗,但不返回發射場,最終濺落在墨西哥灣附近海面,芯二級類似。

星艦芯一級的設計思路與芯二級同樣具有顛覆性,不僅挑戰已有的設計定式,還打破自家的設計慣性。比如業界目前已普遍接受“獵鷹9”芯一級的可展開式著陸腿設計,無論是返場回收還是海上回收平臺,著陸腿都不可或缺。但太空探索技術公司在星艦上冒險決定取消芯一級火箭著陸腿,箭體直接落回到發射臺上。著陸階段首先由發射塔上專設的可滑動和可開合的“筷子”(Chopsticks)回收機構來緩沖、夾持、鉤住芯一級,箭體上設置有承力點用于“筷子”夾持。回收成功后“筷子”會在發射塔架上旋轉并移動,從而將芯一級直接“插”回發射臺。該設計的優勢在于可省去箭體著陸支腿的重量和成本,也避免了支腿無法可靠展開和鎖定的潛在風險(此前“獵鷹9”就曾因支腿未能鎖定而傾倒爆炸),并讓火箭能夠馬上在發射臺上重新就位,從而能夠使火箭具備快速重復發射的能力。但這一設計的劣勢顯而易見,它不僅對回收精度的要求近乎苛刻,而且回收失敗的代價可能不僅是一枚芯一級。

除此之外,太空探索技術公司還決定取消柵格舵展開和鎖定機構,既節省了機構重量,也避免了柵格舵無法展開和鎖定的風險,還將布局從正交十字改成X形布置。正所謂有利必有弊,展開的柵格舵在上升段會帶來額外阻力,但設計團隊認為這些阻力相對無法展開的風險是“可以承受”的,且在上升段可以提供額外的控制力矩。

雖然太空探索技術公司進行了多輪設計迭代和技術驗證,但芯一級的多發并聯方案仍是攔路虎,不同于“重型獵鷹”每個通用芯級安裝9臺,三芯并聯共27臺的方案;星艦芯一級僅在一個9米直徑箭體底部就密集排布了29臺猛禽發動機,外圈20臺為固定設計,由發射臺外置點火器點燃;內圈9臺可雙擺,內置點火器,總計可產生高達5300多噸的起飛推力。其力熱環境比蘇聯N1火箭芯一級更惡劣,因此發動機的布置、承力結構、熱防護、耦合振動等一系列技術挑戰都亟需解決。公司原定通過類似“重型獵鷹”首飛階段逐漸增加靜態點火發動機數量的方式獲得振動數據并摸索啟動時序。因此,馬斯克曾豪言2021年開展入軌首飛,卻因為發射臺進度和監管方的“不可抗力”不斷推后。

▲ 星艦芯一級B4發動機布置圖

挑戰仍艱巨,監管幫倒忙

自2021年8月總裝后,星艦就進入了首飛準備階段。即使太空探索技術公司省略了傳統發射臺導流槽的大規模土方挖掘工作,但發射臺進度仍嚴重滯后星艦自身的研發和制造進度。直到2022年初,發射臺快速連接臂、外置點火機構、新設計的“筷子”回收機構和對應的推進劑貯存設施仍在調試。

最后是美國監管當局冗長的環評及發射許可流程。雖然近年來FAA已經在積極改進監管政策以適應商業航天的迅猛發展,但星艦的“最終程序環評”中公眾質詢環節迄今仍無結果。FAA稱仍有18000份公眾質詢尚待太空探索技術公司進行回應,此外FAA對星艦推進劑貯存設施的合規性也有質疑。最新結束時間已不早于2022年2月末,發射時間或不早于4月。

但太空探索技術公司并未坐等批復,新的芯級部件已經開始制造。正如開篇所說,星艦項目事關公司生死存亡,而成功入軌對于一般火箭來講已可稱之為“大功告成”,但對于“一箭包打天下”的星艦來說,首飛成功也至多不過是“賽程過半”。星艦二級還需挑戰再入大氣層并成功著陸回收。星艦再入大氣層的熱防護系統,星艦計劃在迎風面大面積覆蓋陶瓷基非燒蝕隔熱瓦作為防熱材料,尤其是頭錐和翼面轉軸處隔熱瓦最厚。為了驗證這種隔熱瓦的貼敷性能,公司曾在星跳者(Starhopper)、SN系列原型機乃至貨運龍飛船上多次試驗性安裝隔熱瓦,試驗面積也逐漸擴大,但脫落問題仍未得到明顯改觀。甚至到首次軌道試飛所采用的SN20原型機上,雖然其迎風面已經被隔熱瓦全面覆蓋,但一經靜態點火等振動后,仍不斷有隔熱瓦脫落。

而后針對載人任務需求,還需積累可靠性數據,增設必要的維生和逃逸設備,最終定型載人版星艦。為應對規劃中在軌加注需求,還需設計專門貯存和轉運低溫推進劑的在軌加注版星艦。而為了滿足美國宇航局的登月艙需求,還需要打造精簡所有大氣層再入用設備的月球版星艦。最后為了實現馬斯克本人的火星“野心”,還需要打造可往返地球火星的火星版星艦。而以上構型能夠實現的最關鍵前提,就是要實現星艦的廉價、快速和可靠的重復使用。這才是星艦項目的核心挑戰,也是不斷迭代的終極目的,其實也是最艱難和耗時的一步。

▲ 仍在調試的軌道發射臺,底部為發射臺,往上為回收用的“筷子”,塔架中部為芯二級快速連接臂

唯一不變的就是變

如果將星艦的2021年一言以蔽之,那就是——唯一不變的就是變。除上文所述的設計變化外,太空探索技術公司幾乎沒有制造過完全相同的兩臺原型機,每一臺都有新的設計融入其中。比如不斷采用獨立的靜力試驗機試用新牌號的不銹鋼材料,并逐步將壁厚尺寸從4毫米減薄至3.6毫米,以獲得更高的干質比。芯二級翼面尺寸及位置也幾經調整,適當向背風面靠攏,仿真顯示這一變動可以降低再入過程中翼面轉軸處的熱流峰值。

如果說最“駭人聽聞”的設計變更,要數去年底在已逼近首飛的條件下,太空探索技術公司突然宣布繼續追加發動機數量,芯一級發動機數量從29臺升至33臺,芯二級從6臺升至9臺。不僅如此,新的2.0版“猛禽”已經基本研發完成,并逐步在得州試車場的生產線開展批產。2.0版“猛禽”推力將從現有的185噸驟升至230噸,幾乎追平“藍色起源”的BE-4發動機;2.0版“猛禽”預燃室可穩定工作在高達30兆帕的室壓下,超過俄制RD-180發動機的26.7兆帕。

得益于“猛禽”的更新換代,太空探索技術公司還決定進一步拉長火箭二級,并將兩個頭部貯箱均改為頭錐內布置。這些設計變更有望在今年的原型機上實施。由于FAA的首飛審批不斷推遲,公司有可能決定直接報廢B4和SN20組合,直接換用“猛禽”2.0的改進型星艦首飛。

在傳統運載火箭的設計過程中,在首飛前增發增推且拉長二級的設計變更幾乎無異于推翻重來。而由于種種原因,傳統運載火箭在正式入軌發射前都是沒有過試飛的,設計人員在漫長的研發進程中一直都在想方設法用盡可能多的地面試驗來模擬實際飛行工況,試圖讓上天的問題全部暴露在地面并得到解決。但地面終究是地面,誰也無法保證所有問題都能在地面復現。近年來,隨著垂直回收技術的實用化和成熟化,星艦的設計過程迥異于傳統重型火箭,利用不斷提升高度的懸停和試飛不斷暴露各種問題,逐步驗證各種技術,最終逼近實用化運載火箭。如此一來,技術風險和問題被高度分散,不再需要“畢其功于一役”將風險集中于首飛。

但我們也要看到,星艦10千米級試飛5射4敗的紀錄,也暴露了這種設計思路的高昂代價。不僅如此,隨著后續進入軌道級發射階段,星艦仍有大量技術有待驗證,同時各項飛行試驗的成本將呈指數上升,這也是星艦自身融合了過多新技術的必然弊端。這種激進的設計思路究竟最后能否徹底實現其設計目標,基于星艦的登月艙能否安全地讓航天員往返月面,太空探索技術公司在星艦上的豪賭能否幫助星鏈項目渡過難關,還要我們拭目以待了。

▲ 太空探索技術公司員工正在逐個檢修星艦SN-20原型機的隔熱瓦,貼有紅色彩條的即為松動瓦