單孔胸腔鏡與傳統開胸術在肋骨腫瘤治療中的應用效果研究*

王 琦,劉 波,羅 猛,孔德淼

(貴州省人民醫院胸外科,貴州 貴陽 550002)

肋骨腫瘤并不多見,大部分患者多為體檢發現或腫瘤較大時位于體表可觸及,絕大多數肋骨腫瘤為良性,且部分對放療相對敏感。目前,對肋骨腫瘤的治療方式主要采取手術治療,以達到根治的目的。傳統治療方式多采用開放式手術,對患者創傷較大,術后疼痛明顯,并發癥較多,住院時間較長,住院費用較高,嚴重影響了患者的生活質量[1]。近年來,胸腔鏡技術飛速發展,已用于臨床外科手術治療中,相對于傳統手術方式,單孔胸腔鏡具有切口數量少、手術切口小、創傷更少、更美觀、出血少等優點[2-3]。同時,胸腔鏡可精準定位病變肋骨,并達到微創治療和精準治療的目的,有研究已證實腔鏡肋骨腫瘤切除優于傳統開胸術式[4]。本研究探討了經單操作孔胸腔鏡肋骨腫瘤切除術與傳統手術開放手術的應用效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1資料

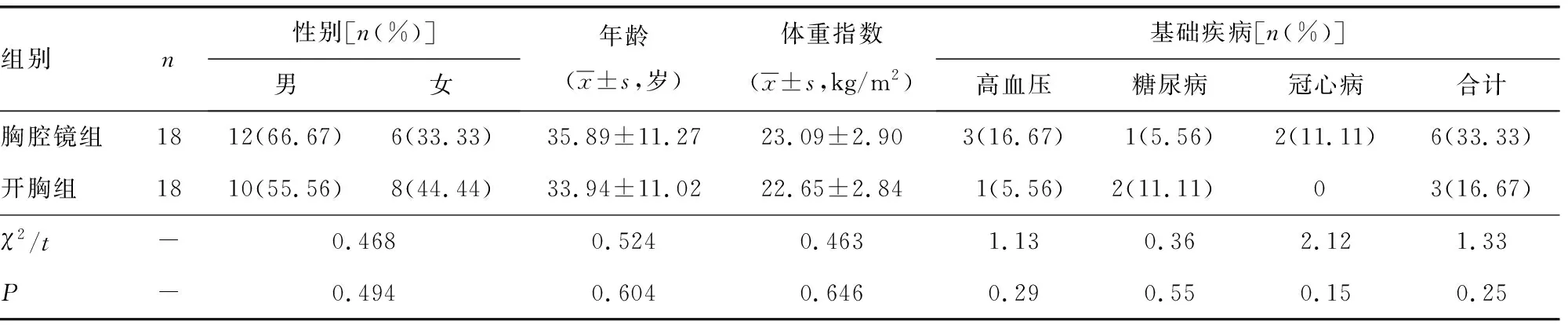

1.1.1一般資料 回顧性分析2020年6月至2021年1月本院胸外科收治的進行手術治療并經術后病理檢查確診為肋骨腫瘤的患者36例,術前均行胸部CT、肋骨三維重建和全身骨掃描明確病變大小、位置并排除遠處轉移等手術禁忌證,對病變較小者采用先進行術前介入下定位,以便術中可完整切除。按不同手術方式分為胸腔鏡組和開胸組,每組18例。胸腔鏡組患者中男12例,女6例;平均年齡(35.89±11.27)。開胸組患者中男10例,女8例;平均年齡(33.94±11.02)。術后病理分型,36例患者中骨纖維異常增殖癥26例、軟骨良性腫瘤7例、軟骨肉瘤3例。2組患者性別、年齡、體重指數、基礎疾病情況等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 2組患者一般資料比較

1.1.2納入標準 (1)入院行胸部CT、肋骨三維重建發現肋骨占位性病變;(2)有胸痛、胸壁局部隆起,可觸及腫塊或無明顯臨床表現而體檢時發現。

1.1.3排除標準 (1)既往有開胸手術史者;(2)有肋骨骨折創傷史者;(3)年齡較大并伴有基礎疾病和多器官功能不全無法耐受手術者;(4)需行胸壁重建者。

1.2方法

1.2.1治療方法 2組患者均采用全身靜脈復合麻醉,雙腔氣管插管,取健側臥位,消毒鋪巾,手術中健側單肺通氣。術畢予以羅哌卡因肋間神經阻滯。對病變較小的肋骨占位病變術前在C型臂X線機或介入下定位,并在患者體表用記號筆做好標記。

1.2.1.1胸腔鏡組 使用經單操作孔胸腔鏡輔助肋骨腫物切除方式進行手術治療,具體方法:術者站于患者腹側,取腋中線稍偏后第7肋間隙取長約1.5 cm切口作為觀察孔,置入30°腔鏡的鏡頭探查,從胸頂開始計數肋骨,明確病變肋骨具體位置,以決定主操作孔的選擇。然后在主操作孔用電刀沿肋骨走形逐層切口胸膜、胸壁肌層直達肋骨表面胸膜,于肋骨病變部位分別向近、遠心端游離周圍組織3~5 cm,直至充分暴露病變肋骨,在近心端距病變約3 cm處用咬骨鉗剪斷肋骨,并用巾鉗夾住肋骨斷端同時向胸腔內壓,再用電刀緊貼肋骨繼續向遠心端游離,在遠心端距病變位置約3 cm處用咬骨鉗剪斷肋骨。卵圓鉗取病變肋骨,完整取出標本送病理檢查。創面充分止血,用溫水沖洗胸腔,囑麻醉醫師鼓肺,肺表面無漏氣,予以羅哌卡因肋間神經阻滯,于觀察孔放置24號引流管逐層縫合傷口關胸。

1.2.1.2開胸組 使用傳統經側胸壁開胸肋骨腫物切除術進行治療,具體方法:取前外側或后外側切口進胸,用電刀逐層分離胸膜、胸壁肌層最終至病變肋骨表面,繼續電刀切凝結合以病變為中心向兩端游離肋骨3~5 cm,咬骨鉗或線鋸分別距病變5 cm處切斷病變肋骨,完整取出肋骨,予以羅哌卡因肋間神經阻滯,止血關胸。

1.2.2觀察指標

1.2.2.1圍手術期情況 觀察2組患者手術時間、術中出血量、術后引流管放置時間、術后引流量、住院時間等。

1.2.2.2術后疼痛感 采用疼痛視覺模擬評分(VAS)[5]評價2組患者術后6、12、24、48 h疼痛感,評分范圍為0~10分,分值越高表示疼痛感越強。

1.2.2.3術后并發癥 觀察2組患者術后并發癥發生情況,包括肺部感染、肺不張、深靜脈血栓形成等。

2 結 果

2.12組患者圍手術期情況比較 胸腔鏡組患者中無一例中轉開胸手術。2組患者手術時間比較,差異無統計學意義(P>0.05);胸腔鏡組患者術中出血量、術后引流量均明顯少于開胸組,引流管放置時間、住院時間均明顯短于開胸組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者圍手術期情況比較

2.22組患者術后不同時間點VAS比較 胸腔鏡組患者術后6、12、24、48 h VAS均明顯低于開胸組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者術后不同時間點VAS比較分)

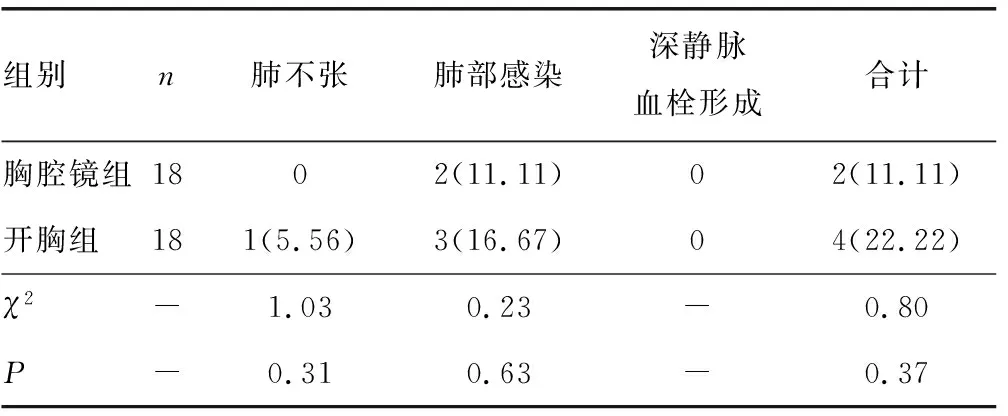

2.32組患者術后并發癥發生情況比較 2組患者術后并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。發生并發癥患者經治療后好轉并順利康復出院。見表4。

表4 2組患者術后并發癥發生情況比較[n(%)]

3 討 論

肋骨腫瘤較為少見,分為原發性和繼發性兩類,大多數患者因體檢發現,無明顯臨床癥狀,包塊邊界清楚,少數患者感局部疼痛,生長較為緩慢,病理類型多樣,以良性病變居多,患者主要因體檢行胸部CT檢查或可自行觸及病變前到醫院就診[6]。目前,手術治療肋骨腫瘤已得到臨床醫生的廣泛認可,如肋骨病變較大、骨質破壞、邊界不清、觸之即疼、生長較快則考慮其惡性程度可能性較大。術前常規需完善胸部CT、肋骨三維重建明確病變位置以及與周圍器官組織血管的關系,全身骨掃描檢查有助于確定有無遠處轉移,排除手術禁忌證,鑒別腫瘤性質和來源[7-8]。

傳統開胸肋骨占位切除術的手術切口較大,對患者的創傷更大,疼痛更為明顯、持續時間較長,且術后恢復更慢,因手術入路會導致肋間神經損傷,甚至術后部分患者感到手術部位局部麻木感和疼痛,這樣的感覺甚至會持續數個月,各種術后并發癥的發生降低了患者生活質量,延長了住院時間,增加了患者經濟負擔[9]。近年來,隨著胸腔鏡技術的快速發展,越來越多的醫生通過此項技術將手術創傷降至最低,術中幾乎沒有出血,通過精準定位和精細操作,有效縮短了手術時間,幾乎不影響患者術后肺功能,沒有肋間神經損傷,手術切口小,經美容縫合,不影響美觀,術后快速康復,恢復更快,縮短了住院時間,極大地提高了患者就醫滿意度,是一種十分經濟的治療方式[10-13]。除以上這些優點外,胸腔鏡肋骨切除術也具有一定的技術要求,特別是對直徑較小,術前影像學檢查不能明確良、惡性的病變必要時給予術前介入下定位,以便術中精準切除。另外,由于胸腔鏡操作孔的限制,術中顯露的范圍無法與傳統開胸手術相比,因此,術前合理的預判和手術切口的選擇對提高手術效率和成功率具有決定性意義,根據術中的情況可采用線鋸等器械協助,降低手術操作難度,提高手術切除效率[14]。

本研究結果顯示,單操作孔胸腔鏡手術患者術中出血量遠小于傳統開胸術,術后6、12、24、48 h VAS,以及術后引流量、引流管留置時間、住院時間均明顯小于開胸組,差異均有統計學意義(P<0.05);但胸腔鏡手術時間較開胸術長,但差異無統計學意義(P>0.05)。同時,2組患者均采用了肋間神經阻滯,增強了術后鎮痛效果,但胸腔鏡術后疼痛改善更為明顯。胸腔鏡術后患者可早期下床活動,降低了術后肺部感染發生率,促進了肺復張,也有效防止了發生深靜脈血栓形成,使患者盡早康復,縮短了住院時間,也達到了術后快速康復治療的目的[15]。本研究胸腔鏡組患者均順利完成手術,無中轉開胸手術者,部分患者發生胸腔內粘連,故對肋骨腫瘤應嚴格根據適應證和禁忌證進行合理、規范治療,做好術前檢查,設計最佳手術方案,做到精準治療。

本研究結果顯示,胸腔鏡手術時間長于傳統開胸手術,分析原因可能因為部分患者存在胸腔粘連,術中胸腔鏡分離粘連占用了大量時間。同時,腫瘤位置也在很大程度上影響了手術時間和操作難度,但對手術醫生而言,應在保證患者安全的前提下采用對患者最有利的治療方式,而不僅是追求微創,對胸腔內粘連或腔鏡較難處理的肋骨腫瘤來說,為保證手術安全,能更清晰地顯露術野采用傳統開胸方式更為合理。

綜上所述,單操作孔胸腔鏡肋骨腫瘤切除術具有極大的發展空間,展現了微創手術的諸多優點,適合在各級醫院大力開展。與傳統開胸術比較,其極大地提高了患者的治愈進程,改善了患者的術后生活質量,是一種更容易被患者認可的治療方式,值得推廣應用和發展。