產后24 h內新生兒發生低體溫危險因素分析

鄧晰瑜,黃 萍

(重慶市婦幼保健院產科,重慶 401147)

新生兒低體溫是由于新生兒體溫調節中樞尚未發育成熟,無法對自身體溫進行合理調控導致機體產熱與散熱失去平衡,身體溫度低于正常值[1]。目前,對新生兒低體溫尚無統一標準,主要采用美國兒科學會的定義,將新生兒體溫低于36.5 ℃視為低體溫[2]。有研究表明,新生兒體溫每降低1 ℃,敗血癥發生率增加11%,病死率增加28%[3]。所以,新生兒低體溫是危及新生兒生命的重要危險因素。有研究發現,新生兒低體溫主要發生在新生兒早期,尤其是出生后24 h內多見[4-5]。所以,在婦幼保健院中尤其需要關注產后24 h內新生兒發生低體溫情況,及早發現,及早處理,避免或減少發生低體溫對新生兒造成的影響。本研究探討了產后24 h內新生兒發生低體溫的危險因素,旨在為臨床診療提供參考依據。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1研究對象 選取2020年1月1日至4月30日本院收治的產后24 h內新生兒202例作為研究對象,其中發生低體溫新生兒26例(低體溫組),未發生低體溫新生兒176例(非低體溫組)。

1.1.2納入標準 (1)產后24 h內新生兒;(2)符合新生兒體溫一次或多次低于36.5 ℃視為低體溫的診斷標準[2]。

1.1.3排除標準 心功能不全、支氣管肺發育不良等心、肺臟器嚴重基礎疾病新生兒。

1.2方法 通過住院電子病歷系統回顧性收集新生兒性別、出生體重、身長、Apgar評分、生后24 h內是否發生疾病,以及母親年齡、孕周、孕期是否有高血壓和糖尿病、是否規律產檢、有無既往疾病史、有無人流史、有無家族遺傳性疾病史、是否使用產鉗、生產方式、是否母乳喂養、是否母嬰同室、是否胎膜早破、住院時間等,發生低體溫新生兒出現低體溫時間、低體溫值、復溫時間等臨床資料。

2 結 果

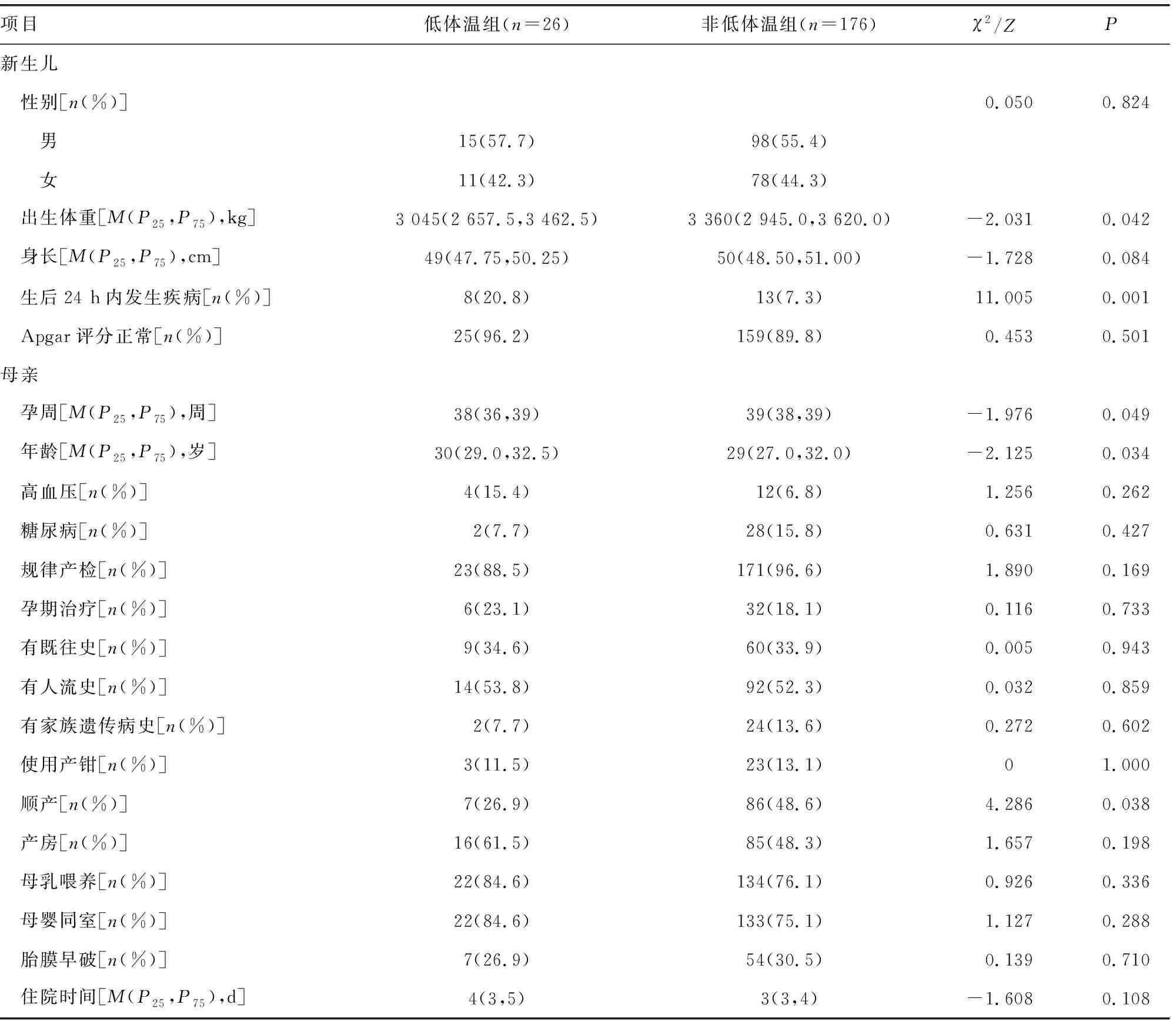

2.12組新生兒及母親一般資料比較 2組新生兒出生體重、生后24 h內發生疾病情況,以及母親年齡、孕周、順產比例比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組新生兒及母親一般資料比較

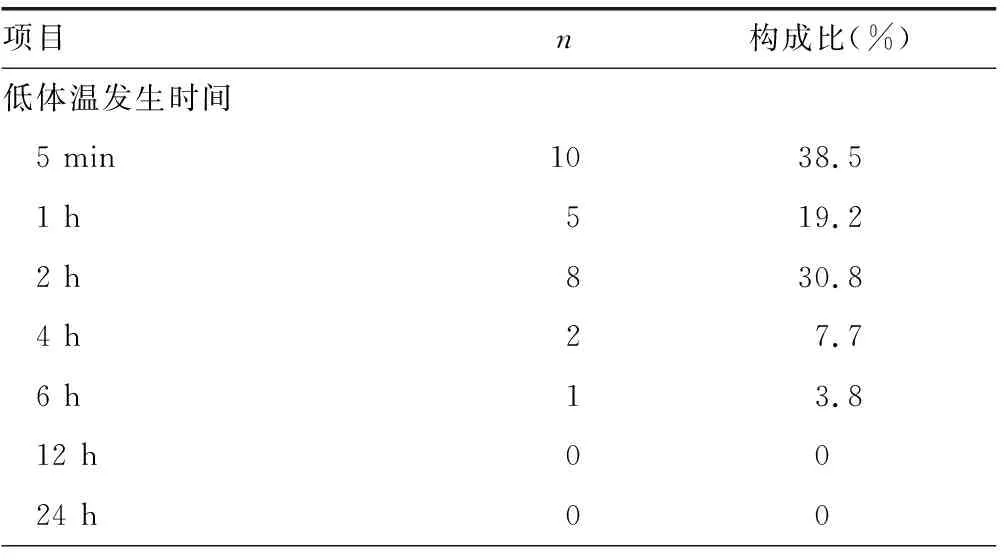

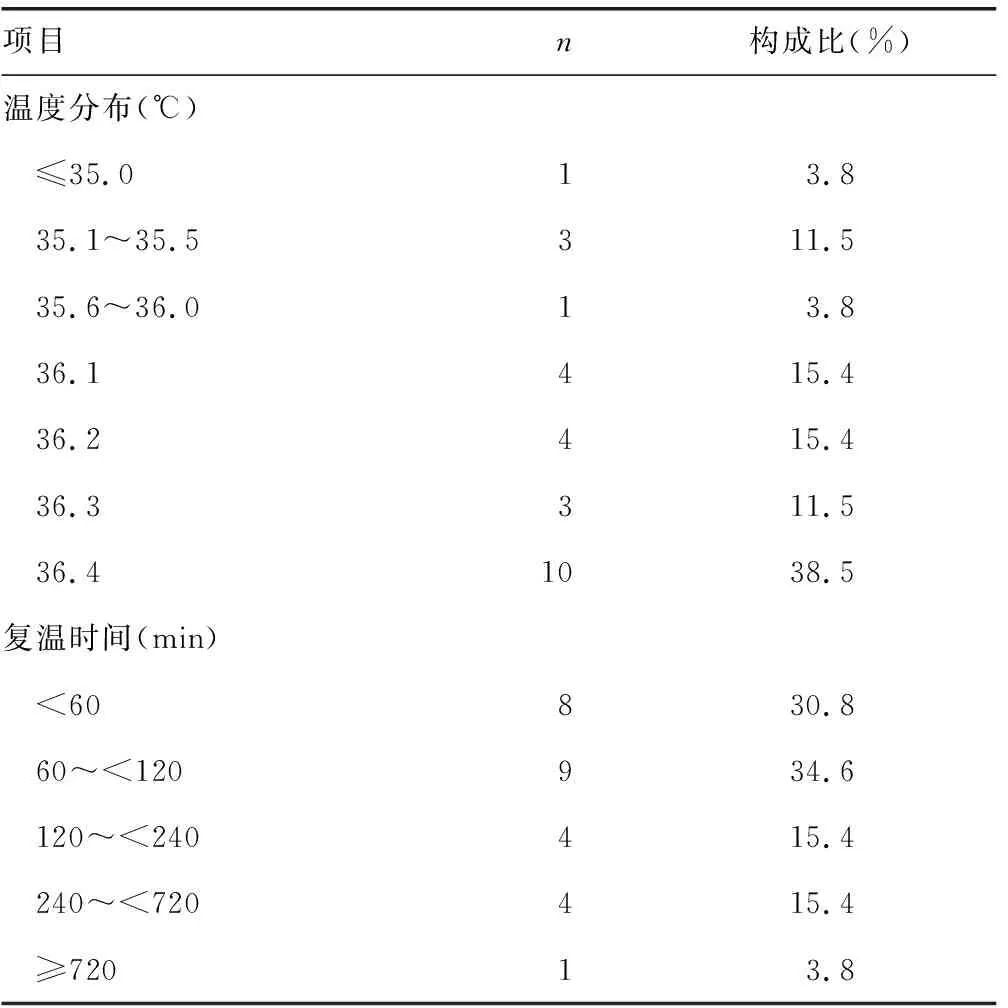

2.2低體溫組新生兒發生低體溫及復溫情況 低體溫組新生兒發生低體溫主要在2 h內[88.5%(23/26)],4 h及以上3例(11.6%)。低體溫分布以36.1~36.4 ℃為主[80.8%(21/26)],36.0 ℃及以下5例(19.2%)。復溫時間以120 min以內為主[65.4%(17/26)]。120 min及以上9例(34.6%),720 min及以上僅1例(3.8%)。見表2。在復溫過程中采用包被加溫后包裹保暖8例,母嬰皮膚接觸保暖4例,包被加溫后包裹結合母嬰皮膚接觸保暖4例,輻射臺保暖3例,其余采用混合保暖方式保暖。包被加溫后包裹保暖復溫時間為97.5 min,母嬰皮膚接觸保暖復溫時間為120.0 min,包被加溫后包裹結合母嬰皮膚接觸保暖復溫時間為95.0 min。三者比較,差異無統計學意義(P=0.146)。見表2。

表2 低體溫組新生兒發生低體溫及復溫情況(n=26)

續表2 低體溫組新生兒發生低體溫及復溫情況(n=26)

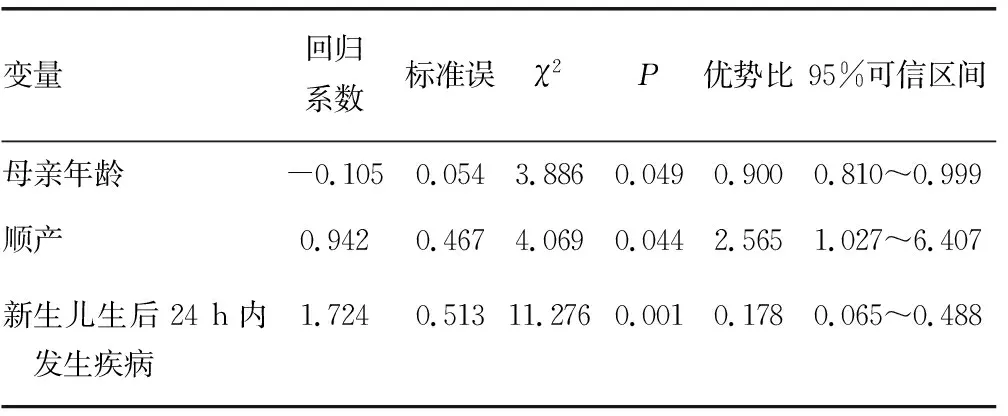

2.3發生低體溫影響因素二分類logistic回歸模型分析 母親年齡、新生兒生后24 h內發生疾病是產后24 h內新生兒發生低體溫的獨立危險因素,順產為產后24 h內新生兒發生低體溫的保護因素,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 發生低體溫影響因素二分類logistic回歸模型分析

3 討 論

新生兒低體溫是威脅新生兒生命安全的重要因素,尤其是產后24 h內是新生兒發生低體溫的高發時間[4-5]。因產后24 h內是由胎兒轉變為新生兒的重要過程,由于脫離母體環境,各個系統尚未發育成熟,在適應母體外的環境時容易導致體溫及各種內環境失衡,發生低體溫。本研究對產后24 h內新生兒低體溫發生的分布時間分析發現,雖然產后24 h是發生新生兒低體溫高發時間,但24 h內發生低體溫時間主要為產后2 h內(88.5%),產后4 h及以上者占11.6%。說明產后2 h內是新生兒發生低體溫的關鍵時期,需在產后密切監測新生兒體溫變化情況,及早發現,并采取相應處理措施。而除產后低體溫發生時間外,本研究分析新生兒低體溫分布范圍也發現,低體溫的溫度主要為36.1~36.4 ℃(80.8%),為輕度低體溫[6],而中度低體溫(≤36.0 ℃)僅占15.4%(4/26)。說明產后24 h新生兒發生低體溫主要以輕度低體溫為主,中度低體溫者占少數,重度低體溫者罕見,但中、重度低體溫新生兒由于體溫降低明顯,在護理監測中需更加關注。

有學者認為,母嬰早期皮膚接觸是一種可以有效預防新生兒低體溫的方法,與暖箱比較,可達到同樣的保暖效果,且母嬰皮膚接觸優于包被的保暖效果[7]。但本研究在對新生兒保暖方式及相應復溫時間的對比分析中發現,包被加溫后包裹保暖復溫時間為97.5 min,母嬰皮膚接觸保暖復溫時間為120.0 min,包被加溫后包裹結合母嬰皮膚接觸保暖復溫時間為95.0 min。3種保暖措施中的復溫時間由低至高依次為包被加溫后包裹結合母嬰皮膚接觸保暖、包被加溫后包裹保暖、母嬰皮膚接觸保暖。提示包被加溫后包裹結合母嬰皮膚接觸保暖可能是3種保暖措施中最為有效及合適的措施,但三者比較,差異無統計學意義(P>0.05)。說明3種保護措施均具有相似的保暖效能,但無論何種保暖措施,全程保暖在新生兒體溫調節中意義重大[7],綜合保暖措施在新生兒低體溫預防中具有顯著效果[8]。在新生兒生后24 h內尤其需要注意全程、綜合保暖。

本研究進一步分析比較低體溫與非低體溫新生兒一般資料發現,2組新生兒出生體重、生后24 h內發生疾病情況,以及母親年齡、孕周、順產比例比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。體重是影響新生兒發生低體溫的因素,尤其是低出生體重兒[9-10]。本研究低體溫組新生兒體重明顯低于非低體溫組,說明出生體重越低越容易發生低體溫,尤其是極低出生體重兒。在孕周對低體溫發生影響因素中早產兒是低體溫發生的高危人群,王勤等[11]分析了286例早產兒低體溫發生情況,結果顯示,286例早產兒中發生低體溫18例(6.29%),發生率較高。其是引起新生兒硬腫癥及重要器官功能損害,也是早產兒死亡的重要因素之一[12]。本研究低體溫組母親孕周低于非低體溫組,說明母親孕周越小新生兒發生低體溫風險越高,尤其是早產兒。所以,胎齡越小越需注意產后發生低體溫的情況,并及早采取預防低體溫的措施。同時本研究低體溫組新生兒中早產兒僅8例(30.8%),說明大部分低體溫是發生在足月兒,所以,除早產兒需關注低體溫發生情況外,足月兒體溫監測也同樣值得重視。

新生兒生后24 h內發生疾病也是導致發生低體溫的危險因素。新生兒體溫調節中樞尚未發育完善,容易受感染、窒息、顱內出血及低血糖的影響而致功能障礙[13]。本研究也發現,新生兒生后24 h內發生感染、低血糖等疾病狀態時發生低體溫率明顯高于無疾病狀態新生兒,說明新生兒產后24 h發生感染、低血糖等疾病狀態時需關注發生低體溫情況。母親年齡越大也是產后24 h新生兒發生低體溫的危險因素,而順產比率越高產后24 h新生兒發生低體溫率越低,說明順產對防止產后24 h內新生兒發生低體溫具有很好的保護作用。

綜上所述,產后24 h內新生兒發生低體溫受多種因素影響,母親年齡、新生兒生后24 h內發生疾病是產后24 h內新生兒發生低體溫的獨立危險因素,順產為產后24 h內新生兒發生低體溫的保護因素,產后24 h內新生兒發生低體溫主要在2 h內,且主要為36.1~36.4 ℃的輕度低體溫。但本研究為回顧性單中心研究,存在一定局限性,尚有待于國內更大樣本、多中心、前瞻性研究進一步探討。