胸痛小組護理模式對優化STEMI患者D-to-B治療時間的研究

張演堯,黎春常,周 浩,曾耀威,王文鵬,向婷婷

(廣東省人民院/廣東省醫學科學院,廣東 廣州 510000)

胸痛中心的初衷是縮短ST段抬高型急性心肌梗死(STEMI)患者再灌注治療時間,受限于當時醫療水平,許多臨床表現不典型的STEMI患者、接診醫師STEMI相關臨床經驗不足、院內STEMI診療流程不規范等原因延誤了患者寶貴的救治時間,同時又有許多非致命性胸痛患者被收入重癥監護病房造成大量醫療資源的浪費[1]。有研究指出,制定胸痛患者規范化護理流程有助于提高護理工作的準確度和連續性,提高胸痛患者的確診、治療和轉運速度,保障了心肌梗死患者寶貴的搶救時間。同時改善了患者的術后預后及成功率[2]。自本院確立急診胸痛小組護理模式以來,胸痛小組依靠微信胸痛群向心內科專家及時傳輸心電圖,較于常規診療方式更加快捷、直觀快速地獲取患者專科治療方案,為患者節省了救治時間。本文旨在分析胸痛小組護理模式對STEMI患者D-to-B時間的作用及效果。現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2019年1月28日至2021年1月29日本院178例STEMI患者資料錄入中國胸痛中心認證數據管理平臺。 納入標準:通過自行入院或本院院前接診,經過急診院內院前救治后,直接送入導管室經皮冠狀動脈介入治療(PCI)的STEMI患者;無不可逆性其他系統疾病患者。 排除標準:診斷STEMI合并主動脈夾層者;未經急診院前院內救治,直接送入心內科介入導管室PCI的STEMI患者;患者和(或)家屬對介入手術猶豫不決而耽誤治療時間。以2020年1月29日胸痛護理小組成立作為時間節點,將2019年1月28日至2020年1月28日全年采用常規胸痛護理診療流程的108例STEMI患者作為對照組,其中男90例、女18例,平均年齡(63.98±11.43)歲。將2020年1月29日至2021年1月29日全年采用胸痛小組護理模式的70例STEMI患者作為研究組,其中男58例、女12例,平均年齡(63.09±11.84)歲。2組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究符合護理倫理相關要求。

1.2方法

1.2.1對照組

1.2.1.1院前急救 院前醫生、護士隨車出發,現場10 min內完善心電圖檢查,由出車醫生判讀心電圖,若為STEMI心電圖立即將患者安全轉運至急診搶救室,通知心內科醫生現場會診。STEMI患者交由搶救室醫生、護士負責搶救、轉運至導管室手術。

1.2.1.2院內救治 分診護士根據《急診預檢分診專家共識》[3]分診標準對來院胸痛患者進行分級分區分診。分診護士根據患者排隊順序預檢分診,若為胸痛患者,分診護士10 min內采集第1份心電圖,心電圖由急診診間醫生判讀后,若心電圖符合急性心肌梗死(AMI)心電圖改變,則由分診護士引領患者到搶救室,交由搶救室醫生、護士負責患者靜脈通道建立、心肌標志物檢測、轉運至導管室手術,整個過程采用管床負責制的診療護理模式。

1.2.2研究組

1.2.2.1強化胸痛護士相關知識培訓及篩選標準 胸痛分診作為胸痛患者的“第一分水嶺”,胸痛護士對危重胸痛患者識別能力、心電圖判讀技能,直接影響胸痛患者的預后[4-6]。本院急診科組織全科護士進行胸痛中心應知應會、心電圖判讀、胸痛患者應急預案培訓。參加理論技能考核合格,并具有5年以上急診工作經驗者方可遴選為胸痛護士。

1.2.2.2加強時鐘時間統一管理及胸痛時間表使用 胸痛中心建立及規范對每個階段時間節點都有嚴格要求,時間節點就是胸痛數據庫的靈魂,胸痛護士牢記胸痛中的時間節點,可以提高STEMI患者每個階段就診的有序性及搶救效率[7]。加強分診臺時鐘、心電圖室時鐘、胸痛診間時鐘、搶救室時鐘、心電圖機系統的時間校準管理,每天由胸痛護士負責。胸痛護士實時追蹤胸痛患者的各個階段時間節點,以及時間是否達標;胸痛時間表由專人統一管理并分析總結時間節點超時原因,做到“前車之鑒,后事之師”。胸痛小組根據超時原因,吸取教訓并整改措施。

1.2.2.3院內院前胸痛患者應急預案的制定 (1)院前胸痛患者“雙繞”預案(繞行急診科、心內重癥監護室)。本院接收120指揮中心胸痛任務,由1名醫生和1名護士組成胸痛急救小組。 急救流程:接到120指揮中心急救任務后,3 min內隨救護車出發,并電話詢問患者發病時間、胸痛癥狀、相關病史等。當救護車到達患者現場后,急救胸痛小組立即協助患者取舒適體位,評估生命體征,如果患者生命體征不穩定,立即現場搶救并盡快轉運至急診搶救室繼續搶救。如果患者生命體征穩定,護士于10 min 內采集12/18導聯心電圖;醫生立即通過胸痛微信聯絡群將心電圖傳給心內科醫生進行會診。 護士在患者左上肢利用留置針建立靜脈通道,方便后續給藥和院內 PCI手術治療,同時抽血檢測快速肌鈣蛋白T,協助臨床診斷。同時檢查急救設備處于備用狀態。如果患者介入指針明確,家屬同意PCI再灌注治療方案,并簽署心內科介入手術同意書,院前即給患者口服“心梗一包藥”,阿司匹林300 mg、替格瑞洛180 mg或氯吡格雷300 mg。心內科醫生啟動PCI介入導管室,做好接收患者準備。轉運前準備:利用除顫儀監護功能連接心電監護,備好相應急救用品,再次確認靜脈通路通暢。院前STEMI患者采用“雙繞”方案,直接送至導管室幫助梗死血管實現再通暢。轉運途中,胸痛小組成員密切觀察患者意識和生命體征,警惕惡性心律失常及心搏呼吸驟停發生,隨時做好搶救準備。(2)院內自行來院胸痛患者應急預案:①分診流程。急診預檢分診處用紅色醒目字體提示胸痛患者“胸痛優先”分診,分診護士優先分診胸痛患者,測量生命體征,詢問發病時間、胸痛癥狀及相關病史,錄入患者一般資料準備啟動“胸痛綠色通道”,判斷是高危胸痛還是低危胸痛。如果是低危胸痛患者,胸痛護士指引患者至心電圖檢查室,10 min內完成12/18導聯心電圖;如果是高危胸痛患者,將其使用輪椅或平車送至搶救室的胸痛專用床,同時通知胸痛醫生。②搶救室流程。搶救室護士給患者吸氧、監測生命體征、手腕帶、建立靜脈通路、做好術前準備,抽血檢測快速肌鈣蛋白T。醫生迅速通過胸痛微信聯絡群傳輸心電圖,心內科醫生通過該群遠程會診,確認進一步診療方案。 胸痛護士立即將急診心功酶、血常規、術前四項、急診生化抽血送檢。胸痛護士遵醫囑協助患者口服“心梗一包藥”,若為昏迷患者予留置胃管口服 “心梗一包藥”,并實時記錄搶救時間節點。因為此研究處于新型冠狀肺炎防控期間,在將STEMI患者送至導管室之前,采集快速新型冠狀病毒檢測,立即送檢。③院內患者轉運。根據病情給予合適的治療,胸痛護士立即做好轉運準備,按照胸痛患者防控新型冠狀病毒轉運預案路線安全快速轉運。利用匹配胸痛急救轉運包、除顫儀、氧氣筒的胸痛專用轉運床,在胸痛護士、心內科醫生共同護送下,密切觀察患者的心率、心律,保持各種管路通暢,安全快速轉至心內科導管介入室。醫護共同做好各種交接班,向心內科導管介入室醫護人員交接病情、生命體征、急診治療方案、用藥、急救措施等。

1.2.3觀察指標 比較2組患者首份心電圖時間、心電圖確診時間、靜脈通路建立時間、口服“心梗1包藥”時間、啟動導管室時間、急診科滯留時間、D-to-B時間、造影開始時間、搶救成功率、患者或家屬滿意度。滿意度調查依靠電話回訪方式詢問家屬及患者對急診急救流程、搶救耗時、搶救全程護理跟蹤服務、人文關懷的滿意程度,并登記分析,滿意度=(非常滿意例數+滿意例數)/總例數 ×100%。

2 結 果

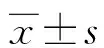

2.12組患者各時間節點情況比較 研究組首份心電圖時間、心電圖確診時間、靜脈通路建立時間、口服“心梗一包藥”時間、啟動導管室時間、急診科滯留時間、D-to-B時間、入門至造影開始時間均短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者各時間節點情況比較

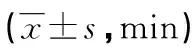

2.22組患者護理滿意度比較 研究組護理滿意度高于對照組,差異有統計學意義(χ2=12.573,P<0.001)。見表2。

表2 2組患者護理滿意度比較

3 討 論

3.1STEMI患者急診科滯留時間分析 AMI救治的關鍵是早期實現再灌注治療,直接PCI是實現梗死血管再灌注治療的首選治療方案,可以降低STEMI患者死亡率,改善預后[8-10]。早期識別及早期治療是降低STEMI患者死亡率的關鍵[11]。對疾病進行盡早識別、盡快診斷,同時通過微信胸痛群遠程會診,實現院內及院前STEMI患者與心內科專家信息無縫連接。本研究顯示,急診胸痛小組護理模式實施前后首份心電圖時間均符合《急性ST段抬高型心肌梗死診斷和治療指南(2019)》[12]要求,但實施急診胸痛護理小組并通過微信傳輸心電圖至心內科專家會診方式后的STEMI患者心電圖平均確診時間為(6.6±0.6)min,較傳統診療方式的平均時間顯著縮短。心電圖確診時間的縮短預示著啟動導管室平均時間加快,啟動導管室平均時間由之前(44.0±1.8)min縮短至(31.8±1.2)min,從而減少了患者急診科滯留時間。患者急診科滯留時間從之前的(54.6±1.9)min縮短至(46.3±2.6)min,前后比較差異有統計學意義(P<0.001),為STEMI患者提供更加便捷的胸痛綠色通道,爭取更多的救治時間。在《醫護一體化聯合微信平臺在胸痛中心急救患者中的應用》[13]中患者的急診滯留時間為(70.9±19.6)min,本研究中患者急診滯留時間(46.3±2.6)min明顯短于(70.9±19.6)min,因此胸痛小組護理模式的成立較其他醫療護理模式的成立在胸痛中心建設中更有效降低患者急診滯留時間。

3.2STEMI患者D-to-B時間分析 衡量醫院對STEMI患者救治水平的關鍵指標是D-to-B時間,D-to-B時間不單是評價胸痛綠色通道建設水平的主要依據,還反映了醫院的手術能力,是醫院對胸痛中心的管理水平及搶救流程是否合理的直接體現[14]。本院在成立急診胸痛小組護理模式之前的平均D-to-B時間為(95.3±2.6)min,和《急性ST段抬高型心肌梗死診斷和治療指南》中首診至直接PCI時間≤90 min標準差距明顯。自胸痛中心采用胸痛小組護理模式,胸痛患者平均D-to-B時間從之前的(95.3±2.6)min縮短為(82.9±3.7)min,達到了D-to-B時間≤90 min的標準,顯著縮短了STEMI患者的治療搶救時間。

本院胸痛小組由1名急診胸痛醫生、2名急診胸痛護士和1名搶室護士組成,對所有胸痛患者采用胸痛小組護理模式,痛小組評估為中危、高危、極高危的胸痛患者,立即通過胸痛微信聯絡群傳輸心電圖及病歷資料獲取患者專科診療方案,較之前分診護士分診后交由搶救室醫生護士救治的傳統護理模式更高效、更快捷。有研究顯示,起病急、發展快、死亡率高、患者預后不良是AMI的主要特征[15-18],高達86%的AMI患者都是STEMI患者[19],STEMI患者的治療效果及預后高度依賴于患者的梗死血管再開通時間[20]。本研究發現,胸痛小組護理模式能縮短STEMI患者心電圖確診時間、靜脈通路建立時間、口服“心梗一包藥”時間、啟動導管室時間,降低患者急診科滯留時間,進而縮短STEMI患者D-to-B時間,差異有統計學意義(P<0.05),同時也提高了患者和家屬的滿意度。因此,急診胸痛小組護理模式對優化STEMI患者D-to-B時間有重要意義,值得臨床工作借鑒。