運動康復在支氣管哮喘兒童中的應用效果觀察

佟立新

支氣管哮喘是一種臨床常見病,以氣道高反應性、慢性氣道炎癥為主要特征,具體表現為喘息、咳嗽、胸悶、氣促等,一般在凌晨或夜間加重,部分患兒還伴有可逆性呼氣氣流受限,對患兒生活、工作等均造成了嚴重不良影響[1]。有研究表明:支氣管哮喘是當前嚴重危害兒童身心健康的重大公共衛生問題之一,總體控制水平較差[2]。有研究認為:支氣管哮喘患兒加強運動鍛煉,有助于增大機體通氣量,排出肺泡殘氣量,改善肺功能,降低疾病復發率[3]。基于此,本文選定本院門診2018 年8 月~2020 年8 月收治的130 例支氣管哮喘兒童,分組予以不同治療方案,具體如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選定本院門診2018 年8 月~2020 年8 月收治的130 例支氣管哮喘患兒,根據隨機數字表法分為觀察組與對照組,各65 例。觀察組男39 例、女26 例;年齡7~13 歲,平均年齡(10.52±1.18)歲;病程1~6 年,平均病程(3.52±1.46)年;病情嚴重程度:19 例輕度、28 例中度、18 例重度;體重28.6~52.4 kg,平均體重(40.82±6.47)kg。參照組男40 例、女25 例;年齡8~12 歲,平均年齡(10.55±0.86)歲;病程2~5 年,平均病程(3.54±1.41)年;病情嚴重程度:20 例輕度、26 例中度、19 例重度;體重29.2~51.4 kg,平均體重(40.92±6.42)kg。兩組患兒一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究已得到醫院倫理委員會審批。納入標準:①均滿足《中西醫結合防治兒童哮喘專家共識》[4]中對“支氣管哮喘”診斷標準;②年齡6~14 周歲;③呼氣流量峰值(PEF)占預測值百分比≥80%;④意識清醒、對答切題;⑤病歷資料完整、齊全;⑥家屬均知情,已同意。排除標準:①合并支氣管肺發育不良者;②中途從此項研究退出者;③合并心血管疾病者;④合并遺傳、先天性疾病者;⑤存在心理障礙者;⑥哮喘急性發作者。

1.2 方法 參照組采納基礎治療:予以抗炎、解痙、止咳等對癥治療,同時對患兒用藥、起居、飲食等多方面進行指導,告知患兒家屬定期攜帶患兒到門診檢查,院外如果出現任何異常,及時到醫院接受對癥治療。觀察組在參照組基礎上采納運動康復治療:在參照組基礎上進行運動康復,具體如下:①有氧運動:以慢跑、散步、游泳等為主,必須有家屬監督、記錄,訓練之前檢測PEF%,確保PEF%≥80%,方可參加訓練,運動前10 min 予以沙丁胺醇氣霧劑,1 噴/次,期間如果出現任何不適,應及時停止運動鍛煉。3~5 次/周,20~30 min/次。②無氧運動:以擴胸運動、阻力帶訓練、蹬自行車、爬樓梯等為主,在醫護人員的指導下完成。3~5 次/周,20~30 min/次。③腹式呼吸鍛煉:指導患兒腹部輕收,并吸氣,閉口經鼻吸氣,而后經口呼氣,緩慢呼氣的同時注意將胸廓、肩膀、腹部自然放松,分為臥、立、坐三種姿勢。3 次/d,3~5 min/次。④呼吸操:以腹式呼吸鍛煉為基礎,保持“立正”姿勢,向上、向外展開兩臂,吸氣并將兩手臂向胸前交叉、收攏,呼吸的同時收緊腹部,前傾身體同時下蹲。1 次/d,5~10 min/次。

1.3 觀察指標及判定標準 兩組治療效果均在治療 1 個月后評價,觀察指標包括:①肺功能指標:包括FEV1%、FVC。②PAQLQ 評分:包括情感、活動、癥狀3 個維度,分別對應8 個、5 個、10 個問題,以Likert 7 級評分法評定,生活質量、分值呈正相關性[5]。③6 個月內復發率:隨訪6 個月,統計哮喘復發率。

1.4 統計學方法 采用SPSS26.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

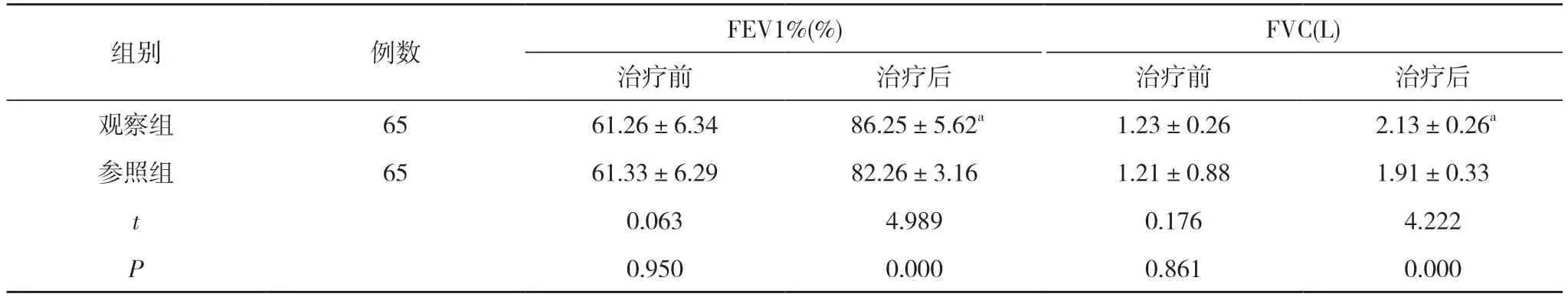

2.1 兩組治療前后肺功能指標比較 治療前,兩組 FEV1%、FVC 比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組FEV1%、FVC 均高于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后肺功能指標比較(±s)

表1 兩組治療前后肺功能指標比較(±s)

注:與參照組治療后比較,aP<0.05

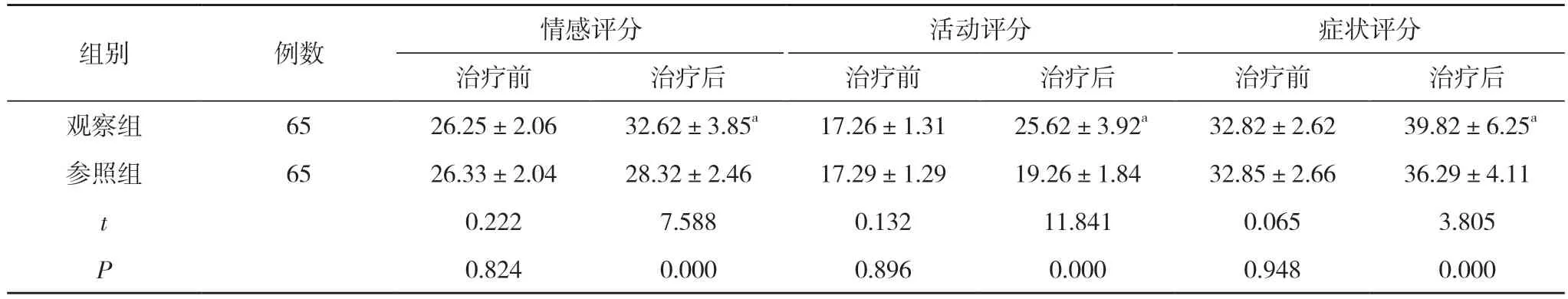

2.2 兩組治療前后PAQLQ 評分比較 治療前,兩組情感評分、活動評分、癥狀評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,觀察組情感評分、活動評分、癥狀評分均高于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后PAQLQ 評分比較(±s,分)

表2 兩組治療前后PAQLQ 評分比較(±s,分)

注:與參照組治療后比較,aP<0.05

2.3 兩組6 個月內復發率比較 觀察組6 個月內復發率為1.54%(1/65),低于參照組的15.38%(10/65),差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

目前,臨床普遍認為支氣管哮喘的發生與炎癥、免疫、遺傳、環境等聯系密切,氣道炎癥反應是引發支氣管哮喘的中心環節,病理生理學特征以氣道高反應性為主[6]。據流行病學調查顯示:目前,我國6~7 歲 兒童發生支氣管哮喘的幾率高達10%[7]。近年來,隨著我國人們生活環境、飲食結構不斷變化、支氣管哮喘的發生率明顯增高[8]。支氣管哮喘具有病程長、易反復發作、治愈難度大等特點,長期病情控制不穩定會導致肺部出現不可逆損傷。隨著病情的進展患兒會出現氣道結構改變以及不可逆氣道重構,增加慢性阻塞性肺疾病發生風險,極大的降低了患兒運動能力、呼吸功能以及生活質量,給社會及家庭均帶來了沉重負擔。

歐洲呼吸學會(ERS)、美國胸科學會(ATS)在2013 年提出:肺康復包括行為干預、運動鍛煉等,旨在于改善患者肺功能、心理狀態等,督促患者養成良好的健康行為[9,10]。運動雖然會誘發哮喘,但合理、科學的運動鍛煉,可控制、預防哮喘發作。本研究顯示:治療后,觀察組FEV1%(86.25±5.62)%、FVC(2.13± 0.26)L 均高于參照組的(82.26±3.16)%、(1.91±0.33)L,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后,觀察組情感評分、活動評分、癥狀評分均高于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組6 個月內復發率為1.54%(1/65),低于參照組的15.38%(10/65),差異有統計學意義(P<0.05)。表明運動康復在支氣管哮喘治療中效果顯著。分析如下:①循序漸進的運動康復可提高機體運動耐力,避免不合理運動對患兒呼吸系統等造成不必要的損傷,有助于改善患兒機體氧供、氣流,提高肺順應性以及肺通氣。緩解胸悶、咳痰、氣喘、咳嗽等癥狀。②運動康復可增加腹肌、膈肌等全身肌肉活動度,加快機體血液循環,緩解氣道痙攣,促進肺泡殘氣量排出,提高機體通氣量,改善、提升肺功能,降低夜間、凌晨哮喘發作次數,防止疾病進展、加重,降低支氣管哮喘復發率及復發率,改善患兒預后。

綜上所述,支氣管哮喘患兒采納運動康復治療,可有效改善患兒肺功能,提高生活質量,降低復發率,減輕社會、家庭負擔,取得理想的干預效果。