太湖藍藻水華和湖泛應急防控能力提升對策研究

殷 鵬 張建華 胡曉雨

(1.江蘇省水資源服務中心,江蘇 南京 210029;2.江蘇省水利廳,江蘇 南京 210029)

2007年以來,江蘇省把太湖治理作為生態文明建設的標志性工程和重大民生工程,應急防控、長效治理兩者兼具,已取得了階段性治理成效[1-2]。藍藻打撈處置及湖泛巡查防控作為國務院《太湖水環境綜合治理總體方案》以及江蘇省《太湖湖泛應急預案》《江蘇省太湖藍藻暴發應急預案》明確的太湖藍藻、湖泛應急防控主要應急措施,均由地方各級水利部門承擔實施,為連續十三年實現國務院提出的“兩個確保(確保飲用水安全、確保不發生大面積湖泛)”目標,發揮了至關重要作用。當前,太湖治理仍處于攻堅階段,新老問題交織疊加,應急防控任務更加艱巨。本文通過總結2007年以來太湖藍藻打撈處置、湖泛巡查防控經驗成效,分析了當前太湖安全度夏面臨的問題,并提出下階段藍藻打撈處置、湖泛應急防控工作建議,為提升太湖安全度夏工作水平提供技術支撐。

1 太湖藍藻打撈處置及湖泛巡查防控工作開展情況

2007年以來,江蘇省水利廳會同環太湖各市嚴格落實應急防控總體任務,逐步建立了藍藻湖泛預警監測網絡、藍藻打撈組織體系,協同推進太湖藍藻打撈、藻水分離、資源化利用、無害化處置和湖泛巡查防控工作,著力加大重點水域、敏感地區的藍藻打撈處置力度,構建“應急防控”和“日常打撈”雙保障體系,持續推進太湖藍藻打撈及無害化處置、資源化利用[3-5]。

1.1 監測預警實現重點水域全覆蓋

江蘇省水利、氣象、環境等相關部門會同環太湖各市逐步建立健全太湖藍藻湖泛巡查和監測預警體系,建成衛星遙感監控、視頻監控、常規監測、應急監測相協同的監測監控體系,其中設置重點藍藻湖泛巡查重點監測區域7個,覆蓋重點湖區569km2,在太湖應急度夏期(3月1日至10月31日),每日開展現場巡查,實現了全湖重點區域巡查與監測預警全覆蓋。

1.2 藍藻打撈全面實現機械化

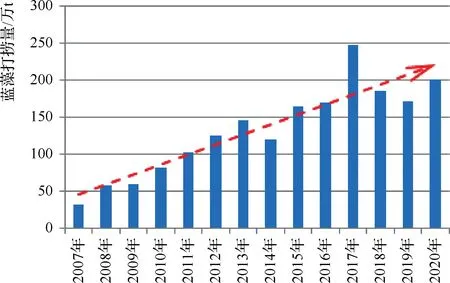

環太湖83個打撈點全部實現機械化打撈船、專用化打撈泵作業,年打撈量已從2008年的60萬t提升至目前的200余萬t(見圖1),極大地提高了打撈效率與打撈能力。2007年以來,全湖累計打撈藍藻1900萬t,不僅有效防止了藍藻堆積腐爛發臭、減少了藍藻存量,而且直接清除了聚集在藍藻體內的內源污染,相當于減少湖體內的8500t氮、1900t磷,為保障太湖供水安全發揮了重要作用。

圖1 2007—2020年江蘇省太湖藍藻打撈量變化

1.3 打撈藻漿全面實現工廠化處理

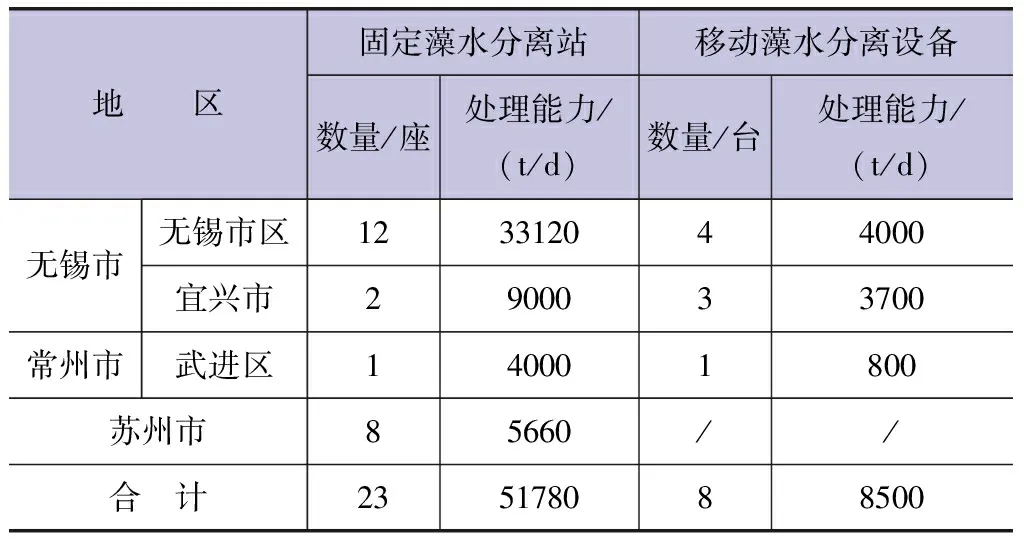

根據江蘇省水利廳組織編制的《環太湖藻水分離站建設規劃》,目前環太湖已形成31座固定式藻水分離站、移動分離車船相結合的環湖藻水分離網絡,日處理藻漿能力6萬t(見表1)。結合調峰池,主要打撈點的打撈藻漿可全部進入藻水分離站進行脫水處理。

表1 環太湖各市藻水分離處置能力統計

1.4 藍藻無害化處置、資源化利用水平

目前,全湖藻泥無害化處置能力達到1150t/d,藻泥資源化利用能力達到250t/d,全年產生的8萬~10萬t藻泥可以全面實現藻泥無害化處置或資源化利用(見表2),如利用藍藻生產有機肥、蛋白粉、藻泥干化焚燒發電等,徹底根除了二次污染風險[6]。

表2 環太湖各市藻泥無害化處置、資源化利用能力統計

1.5 藍藻打撈市場化探索

積極引進社會力量參與藍藻打撈處置,無錫、武進采用政府購買服務的方式,委托社會組織開展藍藻和水草打撈作業的探索,宜興開展按藻泥稱重付費、引進民間資本參與藍藻打撈處置的試點。目前,環湖地區藍藻打撈處置由原有的政府組織、部門實施的方式,逐漸向政府主導、社會參與、部門督查的方式轉變。

1.6 藍藻打撈與處置的規范化管理

江蘇省水利廳先后制定下發《關于進一步加強太湖藍藻打撈處置工作的指導意見》《關于做好太湖湖泛巡查和處置工作的指導意見》《關于太湖藍藻打撈湖泛巡查和預警能力建設實施方案》等文件,組織環湖各地定期開展總結交流,推廣好的經驗和做法,指出問題和改進的方向,建立藍藻打撈常態化駐點督查制度,及時發現并解決藍藻打撈工作出現的新情況、新問題,以保障藍藻打撈處置工作的順利進行。

2 存在的主要問題

經過十多年高強度治理,太湖流域水環境質量持續改善,但是流域經濟社會發展與資源環境之間的矛盾沒有根本緩解,同時太湖安全度夏應急防控的新問題已經顯現,新老問題疊加,治理任務更加艱巨[7]。

2.1 藍藻水華大面積暴發的風險依然存在

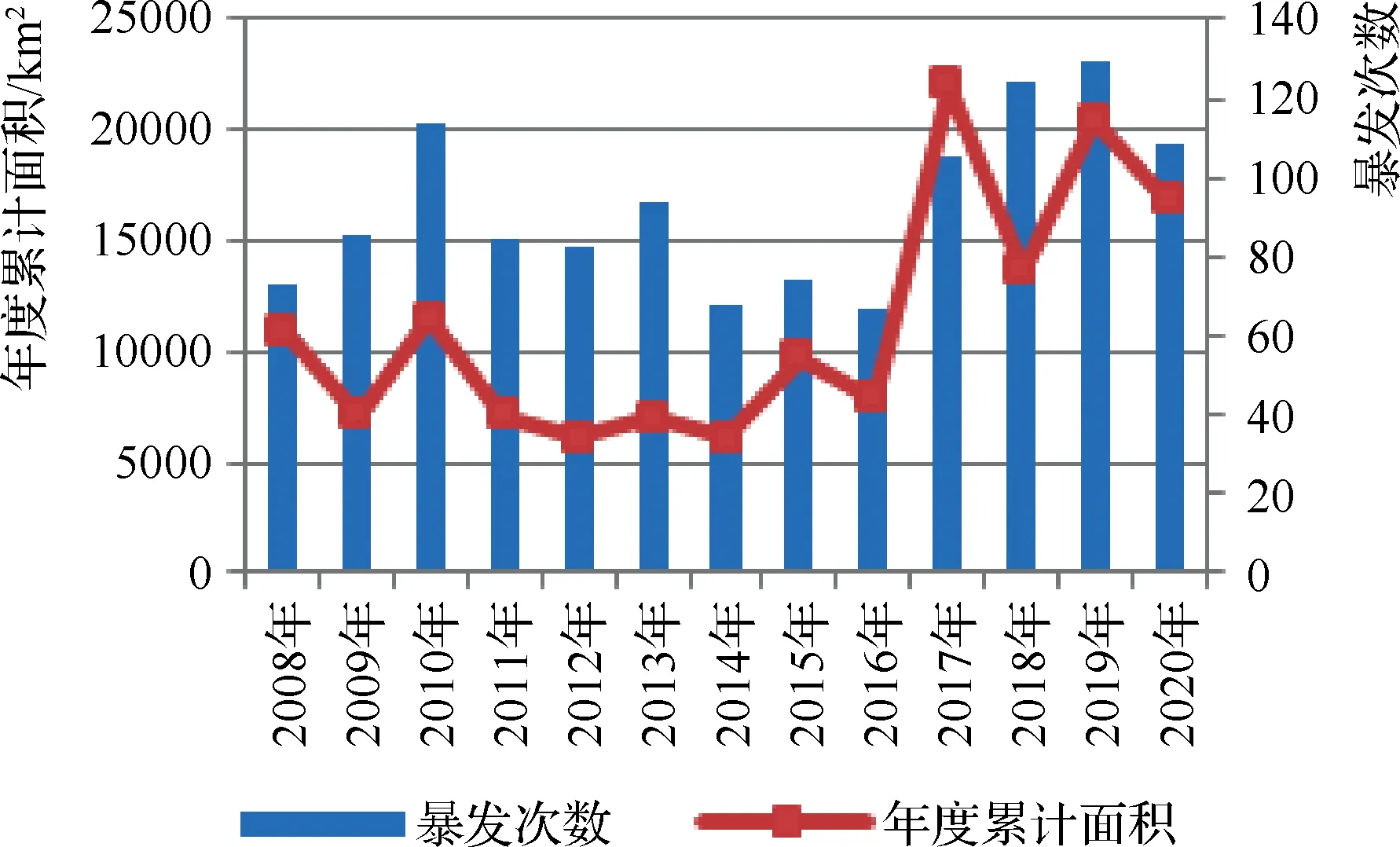

十余年的太湖治理已取得了積極成效,22條主要入湖河流全面消除Ⅴ類、劣Ⅴ類水體,太湖水質已從劣Ⅴ類改善為Ⅳ類。但是受氣溫升高等不可控氣象條件影響,近年來,太湖藍藻水華的頻次、面積不降反增。根據江蘇省氣象部門衛片統計數據,“十三五”期間,太湖年均發生藍藻水華106.8次,年均累計面積1.61萬km2,分別比“十二五”期間高32.5%、126%(見圖2)。

圖2 2008—2020年太湖藍藻水華頻次和面積變化

2.2 湖泛隱患依然存在

江蘇省連續13年實現了“兩個確保”,但是湖泛防控的壓力依然存在。每年夏季在東南風的作用下,藍藻向太湖北部、西部近岸湖區堆積,這些湖區本身水動力條件弱,湖體流速緩慢,藍藻極易在這些區域沉降,并與底泥中的有機物產生厭氧反應,引發湖泛。由于近幾年太湖藍藻生物量明顯反彈,小范圍湖體水質異常(小范圍湖泛)也有增加趨勢,“十三五”期間,年均發生9.6次小范圍湖體水質異常事件,年均累計持續時間29.8天,分別比“十二五”期間高50%、107%。一旦水體異常發生在水源地附近,將威脅供水安全。

2.3 應急防控邊際效應逐步顯現

藍藻打撈是防止藍藻在近岸堆積引發湖泛的重要措施,但是并不能從根本上遏制藍藻暴發。根據測算,太湖年藍藻打撈量不足湖體藍藻生物量的4%,遇到藍藻水華高峰期,藍藻打撈處置能力明顯不足,但是大幅度提升藍藻打撈處置能力不僅投資巨大,也會造成設施長時間閑置,并帶來高昂的養護成本。原先采用的藻泥沼氣發電、漚肥返田等低成本的藻泥處置方式已經難以滿足新時期環境保護要求,相關工程相繼停用。有機肥等藻泥資源化利用產品需求有限,全湖通過資源化利用方式處置藻泥的比例僅占20%左右,剩余部分主要通過無害化焚燒發電的形式處置,每噸藻泥的無害化處置成本達到上千元,處置成本居高不下,在藍藻打撈處置高峰期,僅無錫市區藻泥干化發電項目,日運行成本就達到100萬元以上。太湖應急清淤工程遏制湖泛災害效果明顯,但是也面臨陸上排泥場空間缺乏的現實問題,清淤工程的單價已由60元/m3提高至150元/m3以上,清淤處置成本持續增加。此外,望虞河引江濟太是提升貢湖灣水動力條件、遏制藍藻積聚及湖泛災害的重要措施,為防控湖泛、確保供水安全發揮了重要作用,但是在每年5、6月藍藻水華和湖泛易發高發期,由于太湖實際水位超過了調水限制水位,不具備調水條件,不能夠充分發揮引江濟太工程效益[7-8]。

2.4 規范標準體系尚不健全,信息化水平有待提升

2012年江蘇省發布了一批藍藻打撈處置相關的地方標準,如《藍藻機械打撈作業規程》《藍藻打撈工作量計算規范》《藍藻高溫堆肥技術操作規程》,但隨著新技術不斷應用,設備不斷更新,相關技術規范、標準、規程未同步更新,不能有效指導現行相關工作。湖泛防控主要依靠對湖泛易發區開展湖泛巡查,發現小范圍湖泛后及時處置。相關湖泛預警研究不夠深入,尚不能滿足湖泛防控的精度要求。藍藻打撈處置動態仍以人工統計為主,信息統計有一定的滯后性,無法滿足全湖藍藻打撈處置能力統籌調度的要求。

3 對策建議

太湖水環境綜合治理是一項長期艱巨任務,在繼續堅持外源污染治理不放松的前提下,“兩個確保”仍是要牢牢堅持的底線,必須要系統性提升藍藻水華和湖泛應急防控水平,更好水平實現太湖安全度夏,提升飲用水安全保障水平,更好地服務長三角一體化發展戰略的實施。

3.1 加快推進引排工程建設,健全多目標統籌調度機制

加快實施望虞河拓浚、吳淞江整治、太浦河擴大三大骨干工程,可分別增加太湖引排能力約200m3/s、排洪能力約400m3/s、供排能力約200m3/s。工程實施后,可大幅度提升流域防洪、排澇能力,太湖防洪能力將由50年一遇提升至100年一遇,為建立太湖流域防洪、供水、生態、用水協調機制提供能力保障。進一步健全新孟河、望虞河引江,新溝河、走馬塘排水,太浦河供排的骨干引排工程調度方案,提高水資源配置能力、擴大水環境容量[9],保障供水安全,支撐太湖安全度夏。

3.2 進一步完善藍藻水華高峰期應急防控措施

構建藍藻湖泛應急處置體系。構建“擋、引、撈、控”并舉的藍藻應急防控體系,從近岸打撈向離岸設防轉變、從固定打撈向機動打撈轉變、從單一撈藻向防控結合轉變[10]。在西部湖區、梅梁湖和貢湖水源地等重點水域建設圍隔導流設施,并增設藻水打撈分離船。進一步探索利用原位控藻技術,防止敏感水域藍藻堆積發白發臭。強化增氧曝氣等技術裝備支撐,提升湖泛防控水平。加快推進藻泥資源化利用示范工程建設,不斷提高藍藻減量化、資源化和無害化處理水平,構建完善的藍藻資源化利用體系,不斷降低藍藻打撈、防控及處置成本。

3.3 建設太湖藍藻水華和湖泛應急防控信息化管理平臺

整合藍藻監控系統、藻水流量監控系統、水質監測系統、展示控制系統和數據分析系統,利用監測設備、流量傳感器、監控攝像頭、無線傳輸、電腦分析終端等電子化設備對藍藻打撈處置的各個環節進行全程管控,加快5G及衛星傳輸應用,增加可視化傳輸能力,利用傳感技術、智能分析技術、物聯網技術、云計算和人工智能等技術,快捷全面地收集、匯總、分析實時數據,并對未來的藻情、湖泛作出預警,實現數字化、網絡化、智能化的管理,從粗放管理向精細管理轉變,為藍藻打撈處置和湖泛應急防控工作提供數據分析,為優化調度、快速響應和應急處置提供決策支持,進一步提升藍藻打撈、運輸、處置一體化的管理水平。

3.4 健全完善太湖藍藻水華、湖泛防控標準體系

加快建立健全藍藻打撈、處置及綜合利用相關的地方及行業標準體系、技術規范的修編和制定。在現有工作基礎上對《藍藻機械打撈作業規程》《藍藻打撈工作量計算規范》《藍藻高溫堆肥技術操作規程》等地方標準進行修編,研究制定完善藍藻打撈處置、綜合利用相關的規程、標準文件,根據需要動態修訂。以保障生態安全為前提,以推動處理利用效率提升為目標,適應藍藻防控相關要求,探索建立藍藻藻泥綜合利用衍生品安全性技術標準。在各項標準和技術規范制定過程中,要加強與國家和行業相關標準銜接,提升標準和技術規范的有效性。

4 結 語

藍藻打撈處置、湖泛巡查防控、調水引流等太湖安全度夏水利措施,為連續十三年實現太湖“兩個確保”發揮了突出作用。當前,太湖新老問題疊加,太湖安全度夏應急防控形勢依然嚴峻,需要通過加快太湖引排骨干工程建設、優化工程調度管理,完善應急防控措施、提升應急防控信息化水平、健全應急防控標準體系等措施,為更高水平實現“兩個確保”目標,提供強有力的能力支撐。