古芍陂的管護制度對當代治水護水的啟發

王冠依 趙志豪 李 翔

(1.江蘇致遠工程勘測設計有限公司,江蘇 淮安 223001;2.南京瑞迪建設科技有限公司,江蘇 南京 210000)

芍陂是先人治水理念的集中體現,它的興廢交替貫穿了淮河中游區域歷史進程,見證了各時期政治、經濟、技術和文化形態,對整個淮河中游平原的發展和繁榮起著舉足輕重的作用[1]。芍陂的建造,早于我國蓄水工程發展時期,甚至早于引水工程發展時期,且沿用至今,體現出了建造者先進的水利思想和高超的水工技術,是我國古代水利工程中獨特而典型的代表。

目前關于芍陂價值的研究已經有一系列的報道,主要涉及芍陂灌溉工程興廢大事記、水源與陂塘變遷的考證、典型技術和工程的價值研究以及現代規劃設計與生態建設等,其工程管理的歷史經驗與教訓對現今也是寶貴的啟示[2-3]。本研究立足于芍陂的管理問題,總結了芍陂灌排調度管理與用水管護制度,揭示了古芍陂對當代治水護水的影響與借鑒意義。挖掘古芍陂的民生價值,總結我國古代的治水理念,是將古水利工程管理方法與現代水資源綜合利用與保護戰略結合的重要前提,研究結果為實現中國芍陂“古今融合”的灌溉管理與當今灌區水資源綜合利用保護與健康發展戰略奠定了基礎。

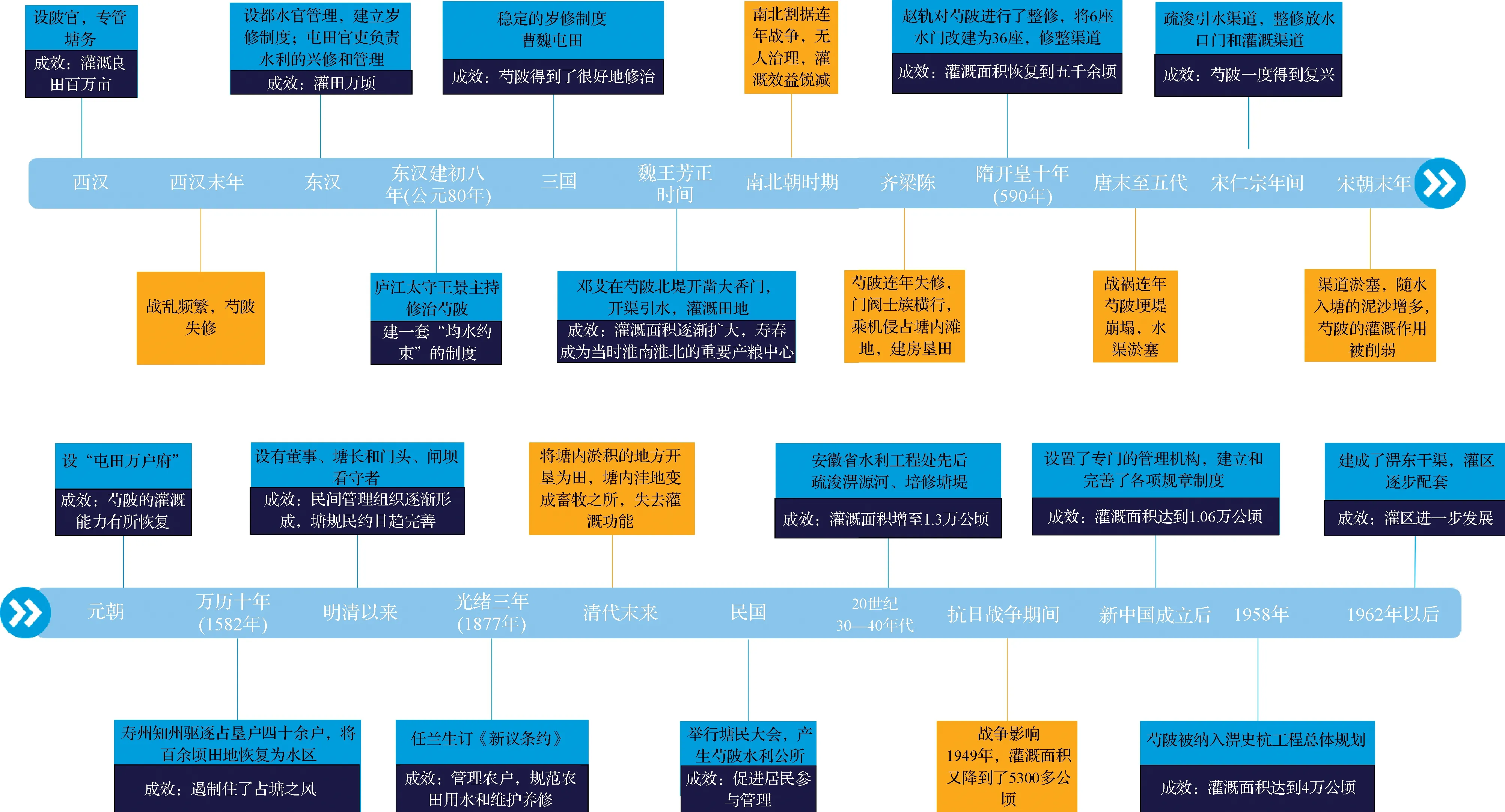

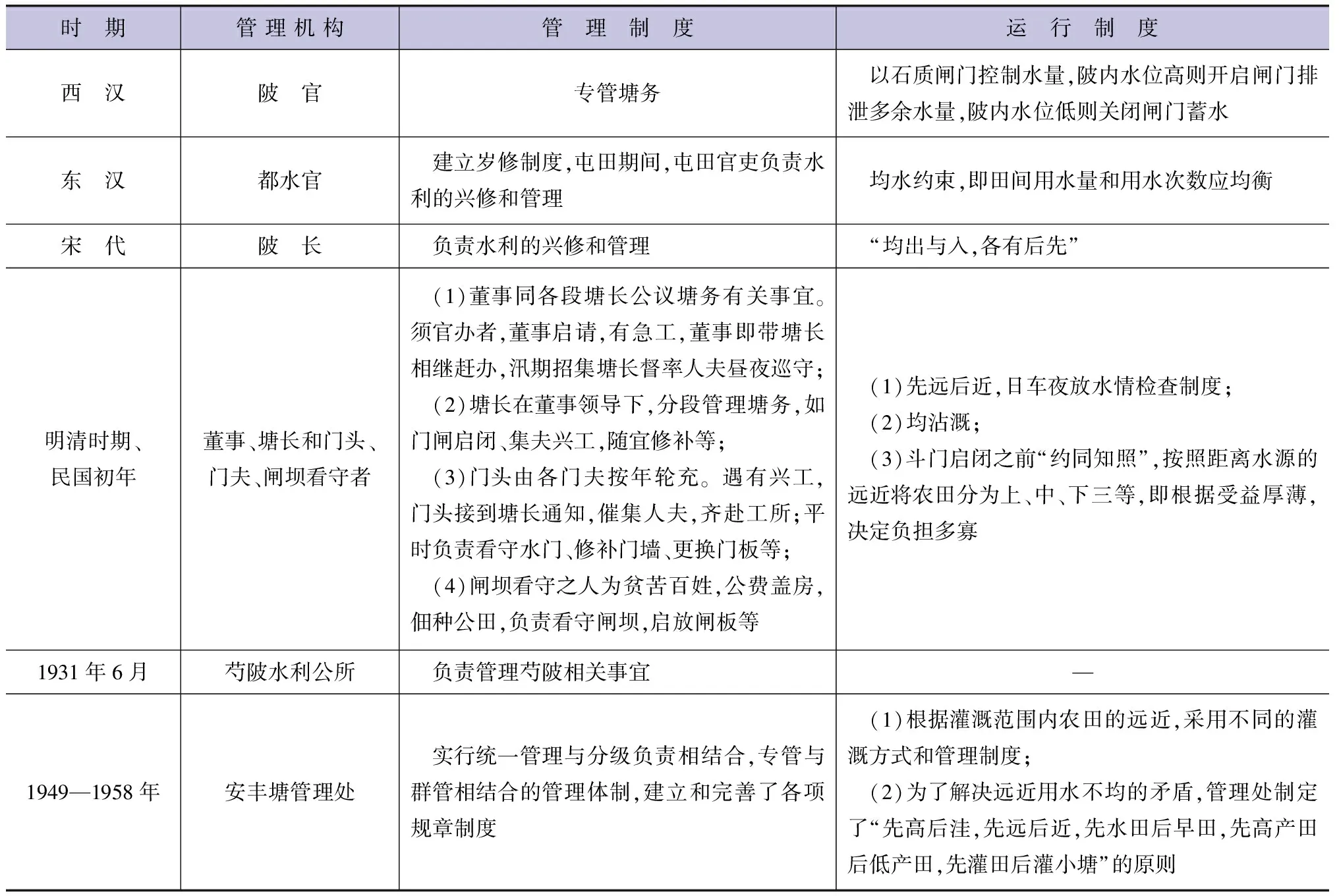

1 芍陂灌溉管理與維護制度的歷史演變

從古至今,灌區的管理和維護以及灌區水資源的綜合管理是灌區持續發揮效益的重要保障,對芍陂同樣如此。合理、妥善的管護制度,既關系到陂塘水利效益的發揮,使其在有限的灌溉水量條件下,能夠灌溉更多的土地,同時,又是解決水利糾紛的一項措施,影響到陂塘的興廢存亡。

a.西漢:有記載的芍陂管護從西漢開始,即有“陂官”專門管理陂塘事務。據《漢書·地理志》記載,九江郡修建于秦始皇二十六年(公元前221年),高帝四年(公元前203年)將其重新改名為淮南國,武帝元狩元年(公元前117年)又將其重新改名為九江郡,并在當地設置陂官、湖官。當時在全國范圍內所有的行政縣都設置了管理各種專業的“官”,共有20多種,地區多達90多個,但只有九江縣境內設有唯一的 “陂官”。西漢末年戰亂頻繁,芍陂的管護便無人過問。

b.東漢:東漢開始有了都水官,屯田期間,都水官負責水利的興修和管理。東漢建初八年(公元80年),著名水利家王景主持對芍陂進行修治,重新恢復了陂塘灌田萬頃的能力,還在石頭上刻下誡詞,使百姓了解法典禁令,并訂立了一套“均水約束”的制度。

c.三國時期:三國時期芍陂已經有了穩定的歲修制度。曹魏屯田時,芍陂得到了很好的修治。曹操之后,魏主芳正為了擴大與孫吳作戰的供需,派將領鄧艾開拓田地以增加糧食總產量,鄧艾十分重視發揮芍陂的作用,在芍陂北堤開鑿大香門,開渠引水,灌溉田地。鄧艾修治芍陂后,芍陂的灌溉面積逐漸擴大,芍陂周長120里(1里=415m),壽春成為當時淮南淮北的重要產糧中心。

d.兩晉、南北朝:西晉太康后期,疏于對芍陂的管理,每年都要花費大量人力物力財力修治。隨后出現南北朝對峙的局面,受南北連年征戰的影響,芍陂無人治理,灌溉效益銳減。齊至梁、陳期間,征伐不息,門閥士族橫行,人民流離失所,這一時期的芍陂更是連年失修。豪門貴族乘機侵占塘內灘地,建房墾田,占墾之弊由此產生。

e.隋唐:隋開皇十年(590年),趙軌對芍陂進行了整修,將6座水門改建為36座,放水口門以下渠道總長約390km,最長的渠道約30km,灌溉面積恢復到五千余頃。唐肅宗上元年間,在壽州設置芍陂屯,獲利頗豐,灌溉面積曾達到萬頃。但唐末至五代,戰禍連年,社會動蕩,芍陂埂堤崩塌,水渠淤塞。

f.宋、元時期:宋仁宗年間,安豐知縣張旨勸募富民捐糧濟貧,征集貧民疏浚引水渠道,筑堤防御洪水,整修放水口門和灌溉渠道,使芍陂一度得到復興。但北宋末年金人南侵,戰火又起,引淠水入塘的渠道逐漸淤塞,山源河水量小且不平衡,隨水入塘的泥沙日益增多,造成塘內嚴重淤積,大大削弱了芍陂的灌溉作用。元代專門在芍陂設有“屯田萬戶府”,才又使芍陂的灌溉能力有所恢復。

g.明、清時期:明代嘉靖年間,趙軌所開的36水門保存完好,灌溉渠道累計總長為783里(1里=576m),其中最長的達30km。但是由于芍陂上游水土流失,黃河奪淮又使芍陂泄水溝道被淤,加快了芍陂的淤塞,再加上豪強奸民在上游攔壩筑水,使得侵塘墾田之風愈演愈烈,隆慶年間芍陂已被侵占過半,萬歷年間芍陂塘面只剩下3/10,其余皆被墾占為田。萬歷十年(1582年),壽州知州黃克纘驅逐占墾戶四十余戶,將所開百余頃田地恢復為水域。此舉雖然沒能恢復“孫公之全塘”,但是卻遏制住了占塘之風,使“百里”之塘,得留“半壁”。

明清以來在芍陂管理方面,已經形成了一種地方官府為主導、鄉紳與民眾積極參與的良好互動管理機制。明清時,設有董事、塘長和門頭、門夫、閘壩看守者。董事、塘長由環塘士紳耆老充任,每年春秋兩季,董事會同各段塘長公議塘務有關事宜,會議在孫公祠舉行。遇到緊急情況,董事帶領塘長相繼趕辦,汛期招集塘長晝夜巡守。塘長在董事領導下,分段管理塘務,如門閘啟閉、集夫興工、隨宜修補等。門頭由各門夫按年輪充,門夫按畝攤派。門頭在接到塘長通知有興修水利等工程時,召集門夫,趕往工地;平時則負責看守水門、修補門墻、更換門板等。閘壩看守者一般為貧苦百姓,公費蓋房,佃種公田,負責看守閘壩、啟放閘板等。歷史上,康熙三十年(1691年),壽州司馬顏伯珣先后七年修治芍陂,將36門改為28門,民間管理組織與塘規日趨完善,灌溉面積達五千余頃。雍正九年(1731年),壽縣知州饒荷禧集合環塘士民的建議,創建了眾興滾水壩,修建了鳳凰、皂口兩閘。清代光緒年間,淠源河湮塞,澗水成為芍陂的主要水源,芍陂被占墾現象更加嚴重,陂周只存五十余里,灌溉面積只剩一千多頃。光緒三年(1877年),任蘭生修治芍陂后,訂有《新議條約》共16條,對工程管理、塘堤和口門的維修養護、用水制度以及歲修等作出了具體規定,并且訂立了明確的獎懲制度,發給環塘農戶,要求農戶遵守該條約,這是維護基層灌溉秩序的鄉規民約。此后,州同宗能征在陂側立碑,列出6條禁令:禁侵墾官地、私啟斗門、竊伐蘆柳、私宰耕牛、縱放豬羊和罾網捕魚[4],是約束環塘民眾的水利規約。至清代末年,人稠地滿,塘內淤積之地,皆墾為田,塘內洼地變成畜牧之所[5]。

h.民國:民國初年,芍陂的管理組織仍遵循清代的制度。1925年,受益農戶舉行首次塘民大會,通過了以實行分段管理為主要內容的表決案。1931年6月,由塘民大會選舉產生了芍陂水利公所,所有成員經塘民選舉后,報壽縣政府備案委聘。20世紀20年代末期,芍陂灌溉面積僅有4000多公頃。1936—1937年,安徽省水利工程處通過疏浚淠源河、維修塘堤工程,將芍陂灌溉面積增至1.30萬公頃,但因抗日戰爭等原因,到1949年左右,芍陂的灌溉面積又降到了5300多公頃。

i.新中國成立后:1949年以后,芍陂設置了專門的管理機構,實行統一管理與分級負責相結合,專管與群管相結合的管理體制,建立和完善了各項規章制度。1950年,整修了塘堤,堵復潰口,疏浚淠源河,灌溉面積達到1.06萬公頃。1954—1957年,加高了塘堤,挖通了支渠和斗農渠共360條,灌溉面積增加到2.06萬公頃。1958年,芍陂被納入淠史杭工程總體規劃,成為淠史杭灌區的一座中型反調節水庫。1958—1959年,灌溉面積達到4.00萬公頃。1962年以后,建成了淠東干渠,年年整修芍陂,灌區逐步配套。

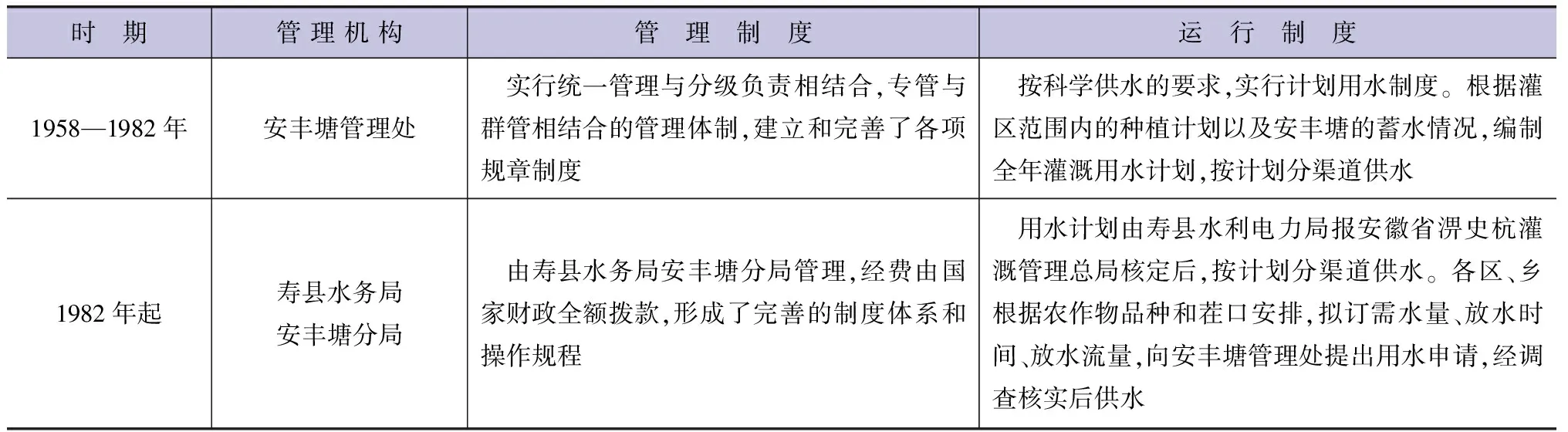

j.21世紀以來:截至2013年底,芍陂灌區有干渠1條,分干渠5條,中型水庫1座,小(1)型水庫2座,小(2)型水庫26座。灌區設計灌溉面積達7.41萬公頃,其中自芍陂引水灌溉面積4.49萬公頃。當前,芍陂灌區由壽縣水務局安豐塘分局管理,經費由國家財政全額撥款。其中,蓄水陂塘、環塘水門及陂塘周邊大部分渠道、閘壩由安豐塘水務分局管理;斗渠、農渠、毛渠的日常維護,水資源管理由渠系所在村落委員會進行管理。

芍陂灌排管護措施的歷史演變見圖1、表1。

圖1 芍陂灌排管護措施的歷史演變

表1 芍陂水利管理機構與制度的演變

續表

2 對于當代治水的思考

縱觀歷史,芍陂灌排系統的管護制度自西漢始成雛形,經歷過戰亂破壞和人為侵占、墾田,逐漸走向規范化、制度化的管理,形成了燦爛的灌溉農業遺產。自明清以來,民間管理組織逐漸形成,塘規民約日趨完善,不僅設有董事、塘長和門頭、門夫、閘壩看守者,還簽訂了維護基層灌溉秩序的條約和協議,管理農戶行為。民國時期成立了塘民大會,選舉產生了芍陂水利公所,進一步加強了當地人民參與管理的主動性,促進了芍陂水利設施的興建和維護,擴大了灌溉面積。觀今宜鑒古,歷史上芍陂的興衰給我們留下了許多寶貴的經驗。

2.1 灌溉管理的重要性

水是自然的產物,但一方山水的水利振興與當地為政者的管理密切相關[6]。國泰民安離不開農業灌溉,農業灌溉的效益離不開有效的灌溉管理。反思歷史,許多次芍陂的衰落都是因為無人治理,使得當地人民沒有組織沒有約束。早在西漢就曾設陂官,到清代之前,芍陂水利設施的修建、管理等都是在官府的統一指揮下進行的。當一個朝代戰亂頻發,當管理者忙于朝代更迭時,芍陂的灌溉設施就會被閑置、破壞。豪強從自我利益出發,不顧廣大民眾私自占田,而為政者又不能采取長期的有效措施,占田之弊便延續了幾個朝代,直接導致了芍陂面積縮減。

從芍陂的興廢變遷可以看出,要維持一個水利工程的完整功能,工程措施和管理措施應雙管齊下,不僅要及時進行工程管護,還要制定科學、合理的管理措施,并組織當地民眾參與水利工程管理,加強外部監督和自我檢查。同時,灌溉管理制度需要與時俱進,根據經濟的發展、人民的意愿進行整改。明清延續前朝的組織管理制度,多做已有工程的修補增改,沒有形成相對成熟的管理制度,以致占田之風猖獗,芍陂大半塘面被侵占。清代后,在官府扶持下,以地方官為領導,設有多個管理人員類別,讓鄉紳等鄉民參與到管理系統中來。如今提出的科學用水、計劃用水、節約用水、智慧用水,都是根據目前國家需求提出的灌溉要求,只有與時俱進,制定合理的灌溉制度與管理制度,才能實現灌區水資源的綜合管理,才能在管好水的前提下實現農業綠色發展與水資源的優化配置。

2.2 “雙河長制”的歷史雛形

“河長制”被認為是當代維護河湖健康生命、實現河湖功能永續利用的重大制度創新[7],但芍陂的管護其實就是河長制的早期實踐。古代在官府和貧民與地方豪強作斗爭的過程中,一種有民間力量廣泛參與的芍陂管理制度應運而生,形成了一種地方官府為主導、鄉紳與民眾積極參與的良好互動管理機制。在地方官府領導下,由董事義民、塘長和門頭組成了陂塘民間管理體系。隨后,芍陂的管護兼具官方與民間管理性質,相關用水管理、管理制度、經費來源與使用等規章制度逐步形成,完善的水利管理制度是芍陂灌溉農業持續發展運用的保障,有的延續至今,是當今“雙河長制”的雛形。

我國工業化全面發展的時代,對河湖水環境水生態造成了不可忽視的影響。“雙河長制”能全面加強河湖的管理與治理,能促進河湖水質的改善,水生態的修復,是順應社會可持續發展,滿足水環境治理需求的新時代水利事業發展方向。河湖水環境治理又是一項需要社會各部門各機構聯合發力的工作,僅僅依靠單一部門很難發揮效果,但多部門工作又很難協調[8]。“雙河長制”正好解決了這一難題,“官方河長”通過調度各職能部門,實現河湖管理與治理效益最大化,“民間河長”可吸納更多的民間力量來參與到河流的治理當中,提高公眾的環保意識和主動參與意識,真正提高治水效率。

2.3 退田還湖,促河湖健康

從古至今,人水之爭這一尖銳的社會問題,導致芍陂歷代都在占田與反占田的斗爭中發展。當豪強奸民在上游攔壩筑水、侵塘墾田時,芍陂逐漸被淤塞,上游水土流失加重,下游防洪排澇功能減弱,洪水頻發;當人稠地滿時,也皆侵塘墾為田,塘內洼地變成畜牧之所。此時,官民采取一定的管護措施,能在一定程度上疏浚河道、退田還湖、擴大芍陂的灌溉面積。即使是現代,經濟發展和河湖保護兩者之間也存在一些矛盾,同樣存在著占田與反占田問題,即圍湖造田與退田還湖。如隨著土地資源的緊缺,沿河湖地區不僅是城市建設、房地產開發的優勢資源,也是農業生產開發利用的稀缺土地,然而生態效益與“經濟收益”不可兼得。

十八大提出生態文明建設這一發展模式,水生態文明是生態文明的重要組成部分。2016年12月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于全面推行河長制的意見》,這一制度是維護河湖健康生命的有效舉措,其中明確指出,嚴禁以各種名義侵占河道、圍墾湖泊,全力恢復河湖水域岸線生態功能。2017年4月13日,長江委在武漢召開共抓長江大保護座談會,之后各地相繼實施的長江大保護戰略中,均將退田還湖這一舉措列入其中,力爭保護水資源、改善水環境、修復水生態。

2.4 打造幸福河湖,傳承治水文化

2019年,習近平總書記在視察黃河時提出,要保障黃河長治久安、促進全流域高質量發展、讓黃河成為造福人民的幸福河[9];2020年,我國紀念“世界水日”和開展“中國水周”活動的宣傳主題是“堅持節水優先,建設幸福河湖”[10]。幸福河湖概念的提出,讓我們對河湖的治理與保護有了更高的要求,讓我們對幸福生活有了一個更美好的向往。2017年開始,我國就大力推進河長制、湖長制的建設,提升河湖監管水平,目的都是為了河湖健康,打造幸福河湖,這也是從古至今河湖治理的重點。從中可以看出,幸福河湖的關鍵還是水的問題,水能載舟,亦能覆舟。河湖幸福能富民強國,不幸福則會危及國家社會發展,危害我們的生命財產安全。只有融入了那些能啟發我們對河湖治理產生向好感覺的精神,才能體現幸福河湖的所有內涵,這也是水文化的真正魅力所在。

在長期的治水實踐中,水本身早已不僅僅是一種物質,它也兼有精神的功能。豐富的水文化已載滿了中華文化和民族精神,“愛水、惜水、護水”已成為自古至今社會進步、民族發展的重要舉措和精神引領。

3 結 語

芍陂水利工程是中國水利史乃至世界水利史上的一顆明珠,熠熠光輝閃耀至今,在新時代仍發揮著巨大的效益,其灌溉管理與維護制度的歷史經驗與教訓仍是十分寶貴的。從兩漢到明清到當代,合理、妥善的管護制度,既關系到陂塘水利效益的發揮,使其在有限的灌溉水量條件下,能夠灌溉更多的土地,同時,又是解決水利糾紛的一項重要措施,影響到陂塘的興廢存亡,其興衰給我們留下了許多寶貴的經驗:制定合理的灌溉制度與管理制度,才能在管好水的前提下實現農業綠色發展與水資源的優化配置;“雙河長制”是完善水利管理制度、提高治水效率的重大制度創新;退田還湖是維護河湖健康生命的有效舉措;建設幸福河湖是“愛水、惜水、護水”治水理念的文化傳承。