BIM技術在遵義高鐵新城商務中心項目應用

許 丹

(中鐵十一局集團有限公司 湖北武漢 430061)

1 引言

自2003年BIM技術引入我國,歷經18年的發展,由原來的工程設計單位先行試用,到現在工程行業里日趨普及,BIM技術不斷地向我們展示著它的優勢[1-4]。BIM作為一種信息化管理技術,在設計、施工、運維各階段都發揮著不可缺的作用,BIM模型將設計、施工、運維串聯在一起,一模多用,圖審階段減少圖紙溝通誤差,施工前利用BIM模型分析項目分部分項建造過程中的問題,項目虛擬建造提高施工策劃的質量,信息化的模型構件方便了信息的檢索,精準的BIM模型也是工程建設工業化基礎條件之一[5-9]。

將BIM技術運用進施工過程中,使信息數據與施工技術相融合,讓施工過程更安全高效,成品質量更有保障[10-12]。現階段BIM技術在施工過程的應用中仍存在很多問題,需要通過大量的探索實踐,不斷的思考總結,以獲取有價值經驗。

2 項目背景及BIM應用目標

2.1 項目基本信息

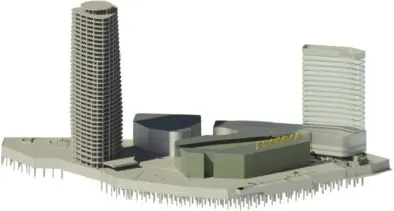

遵義市高鐵新城商務中心項目位于遵義市新浦新區禮儀新城遵義新火車站片區西北側,東臨湘江大道,北臨新南大道,南臨迎賓大道。本工程是城市綜合體項目的一部分,是商務中心項目的標志建筑,包含的單體建筑多,安全、質量、進度、文明施工要求高,社會影響大。本項目計劃投資約8億元人民幣,場地內規劃擬建建筑物包括:地下部分,全平面地下室2層,地下建筑面積75 740 m2,基坑開挖深度為9 m(局部12 m);地上部分,34層五星級辦公酒店1棟,高度152.7 m,24層酒店公寓1棟,建筑高度98.1 m,一棟4層會展中心、兩棟5層和一棟4層的商業建筑及25.5 m的天幕,工程總建筑面積為229 250 m2,BIM 模型圖見圖1。

圖1 遵義高鐵新城商務中心項目BIM模型

2.2 項目難點

(1)控制性工程多,包括超長超大地下室結構、地下室大體積混凝土、型鋼混凝土施工,超高層主體結構施工,扭曲結構體幕墻施工、大噸位鋼結構吊裝。

(2)施工場地狹窄,地下室開挖深度大,結構設計預留后澆帶多,給地下室及時封閉及后續施工帶來諸多影響。尤其是地下車庫、鋼結構、玻璃幕墻施工期間材料堆放、運輸受場地影響,給工程施工組織帶來較大困難。

(3)工程構造復雜:主樓為五星級酒店管線復雜,綜合排布難度大,機房設備層空間狹小,設備布局與檢修空間預留要求高。

2.3 BIM應用目標

對土建、機電、鋼構、幕墻、精裝修等各專業圖紙進行深化,依據準確的模型,結合施工規范和現場的實際情況,綜合評估并給出深化分析方案,將BIM模型進行深化以減少圖紙的錯漏碰缺,使設計圖紙切實符合施工現場操作的要求,并能進一步輔助施工管理,達到管理升級、降本增效、節約時間,提高工程項目施工質量和效益。

3 BIM應用計劃

3.1 臨建場地布置優化

本項目施工場地有限,新火車站廣場、小區住宅、山體、商場環繞,堆料場地不夠、基坑深度大,施工現場作業面大,各施工分區標高不一致,造成施工現場平面布置不斷變化,綠色施工和安全文明施工標準高,給項目的合理布置帶來了挑戰。

將BIM與無人機航拍模型相結合,布置項目的臨時辦公用房、物料、道路、塔吊、進出大門等,通過施工進度模擬分析基坑開挖、主體工程、裝飾裝修三階段物料堆放和臨時施工道路的布置。

3.2 土建模型分析

本項目各棟樓體造型非矩形較多,各方對圖紙理解不一致,二次結構排布難把控,墻體形狀非規則較多,砌塊難排布、算量,外墻幕墻與結構墻體難對準,裝修對縫尺寸難核對等問題易導致數據出錯,依靠傳統2D圖紙檢查易錯易遺漏,決定通過土建BIM模型來輔助解決這些問題。

3.3 機電管線優化

本項目商務中心34層主體樓為五星級酒店,結構為扭曲紡錘體形狀,機電管線錯綜復雜,從2D圖紙疊加的情況初步評估碰撞點位多,項目決定采用BIM模型優化綜合管線,在滿足設計功能的前提下,以方便施工、排布美觀為原則優化排布各專業管線,以最小的成本達到美觀實用的效果。地下室通過BIM模型分析,保證地下室大部分車道上方無管道排布,使車道有良好的通行體驗。模型優化好后從模型直接導出施工用CAD圖,詳細標注所有主要管道的標高、直徑、系統名稱,方便各專業施工,一些管件也能依據這些模型提前在工廠加工完成再運輸到現場拼接。

3.4 異形鋼構

本項目天幕的吊裝難度大,節點管控難,利用BIM模型分析指導施工定點定位,分析運輸過程中的風險源,對運輸車輛經過的區域、搭設的滿堂腳手架支撐等進行BIM建模和安全計算。

3.5 異形玻璃幕墻

本項目超高層玻璃幕墻為不規則旋轉式單元板塊玻璃幕墻,總數為3 500余塊,超過95%的單元式板塊尺寸皆不相同,利用BIM技術對幕墻進行深化,分析幕墻與結構,幕墻各單元的銜接情況,指導幕墻加工及安裝。

3.6 優化穿插施工方案

本項目包含了建筑、結構、鋼構、幕墻、機電、裝飾裝修等多專業工程項目,專業相互協調配合對于整體施工進度有著至關重要的作用。施工過程中,受專業技術差異性、施工場地局限性等多因素的限制和影響,同時進行強弱電、暖通、給排水、消防等不同專業的施工會出現很多不可預見的問題,各專業在建筑的橫向和縱向范圍會出現重疊或交叉,加大了工程的復雜性和不可控性。

BIM技術具有參數化、可視化、智能化的特點,在施工開始前對項目多專業進行碰撞檢測、管線排布后空間凈高分析及洞口預留管線預埋,利用BIM的4D模擬技術,將工程預先按方案進行模擬預拼裝,評估施工組織方案的協調性,通過評估的4D模擬方案對各專業進行技術交底,提高各專業的配合度,降低返工、窩工等風險。

3.7 提升管理

BIM模型導入5D管理平臺提升項目管理效益。模型是建筑信息的載體,分解后的wbs工序與建筑模型相關聯,并導入到BIM5D平臺中對項目實施過程進行虛擬建造,將各項數據、模型與平臺關聯,自動生成項目每天的施工計劃、人機料等資源配置情況,對項目進行動態、精細的管理。

4 BIM實施過程

4.1 實施準備

落實BIM實施中所需要用到的軟硬件設備和專業技術人員,明確軟件的版本及數據導出格式,制定相關BIM標準,培訓相關管理崗位人員。

BIM技術應用軟、硬件配置如表1所示。

表1 軟、硬件配置

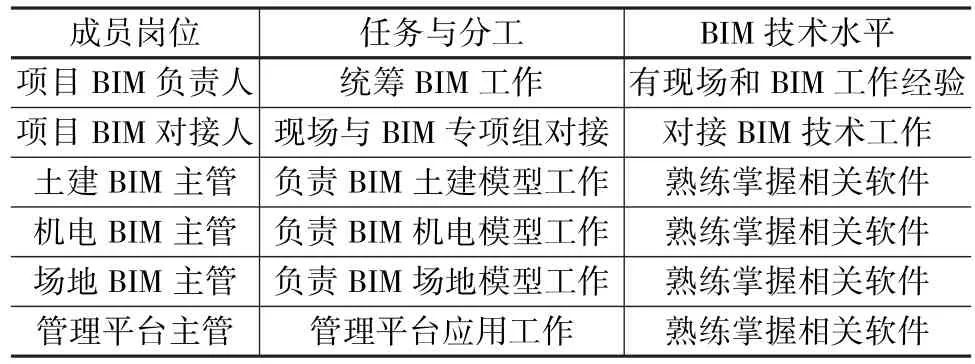

BIM專項組主要成員配置如表2所示。

表2 團隊成員介紹及崗位職責

4.2 實施情況

(1)臨建場地布置

本項目中,運用BIM+GIS+三維數字技術對項目駐地選址進行規劃和設計。前期應用無人機傾斜攝影技術進行航測作業,同時對航拍POS數據進行處理與整合建立三維實景模型。后期應用BIM技術和GIS進行無縫對接,導入區域地形數據對場地進行建模,建立地質模型和地下管線模型,得出最優規劃方案。

利用模型對施工場地進行布置,基坑開挖階段,對基坑支護模型及土方開挖順序進行合理建模,并對施工現場辦公區、生活區、施工區、硬化道路等現場設施進行規劃和布置,考慮塔吊碰撞問題,模型如圖2所示。合理利用BIM技術對施工現場的問題進行超前預警,BIM技術三維化、可視化的特點是未來建筑項目技術管理及成本管理中的核心競爭力,建立模型進行演繹提前發現場地沖突。

圖2 臨建場地模型

通過專業插件分析場地內的監控點,優化監控器的擺放位置,監控系統與BIM云管理平臺關聯,在平臺上實現對工地全方位實時監控。

BIM應用給施工現場的平面布置增加了新的工作方法,擬建模型與場地實地情況模型相結合,模型與進度計劃表掛接,三維立體反映了各時間段場地上各構件的情況,不再根據CAD圖分析,而是在大型LED屏幕檢查,有條件還可以加入VR設備,如置身場景,提高了對工地現場合理、高效、動態的管控。

(2)土建工程

通過CAD建好結構、建筑、裝飾裝修專業的BIM模型,將三專業模型整合,通過軟件協作的碰撞檢查,檢查各專業的結合度,利用凈高分析功能分析走廊、地下室一些易出錯部位;軟件內置的規范和自動運算功能幫助布置二次結構柱、過梁等構件,使施工前出具優化二次結構方案;砌體排磚所導出的詳細砌體材料明細表能指導施工,準確統計出各個區域的砌塊數量、投放時能定點定量。

(3)機電管線優化

結構與機電初次碰撞檢測后發現軟硬碰撞點千余個,完全靠人工檢查很容易存在大量返工隱患,增加成本。通過BIM軟件將結構、機電模型進行整合,檢測出水暖電與結構柱、梁之間的碰撞,再根據碰撞檢測報告對模型(見圖3)進行管線優化,并依托模型組織專家開展可行性研討會,模型的可視化特點減少了各專家看圖紙的時間,直觀的三維模型也大幅度提高了溝通效率,將很多問題提前解決。增加了建模、模型優化、研討會這三個環節的工作和工作時間,但提前發現了60%的碰撞問題。

圖3 地下室機房BIM模型

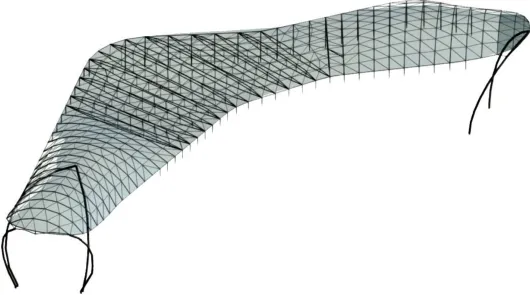

(4)異形鋼構

結合鋼結構模型和施工圖中的數據信息,對鋼結構構造、節點等進行深入分析優化,嚴格按照要求完善鋼結構施工方案,圖4為鋼結構BIM模型。考慮了施工現場的影響因素及運輸、安裝條件來選取最合適的施工方案,保證工廠預先加工構件送到現場進行拼接組裝工作,大大節約了施工成本,降低運輸及吊裝的難度。

圖4 鋼結構BIM模型

(5)異形幕墻

通過BIM模型分析了各幕墻版塊,確認好模型后,定各幕墻版塊尺寸,交付工廠加工,同時根據模型制定運輸方案,模擬整個運輸過程,有效規避了錯位,對縫偏差、運輸等問題,保證了工期,幕墻模型見圖5。

圖5 幕墻模型

(6)穿插施工

將確定優化好的結構、建筑、裝飾裝修、風、水、電、消防等BIM模型整合到一起,分析施工的先后順序、組織安排各專業工種進退場和轉場時間。工作步驟:第一步,優化后的模型整合;第二步,技術負責人根據模型定總的穿插方案大綱,并開專題會議,各相關人員根據大綱和整合的模型、專業模型,商議確定進一步分工和計劃時間;第三步,將第二步商議的分工和時間掛接到模型進行施工過程模擬;第四步,開專題會結合施工過程模擬分析確定最終的穿插施工方案。

(7)管理平臺

通過導入項目模型、資料、預算文件等,將基礎數據(如清單和模型)進行關聯。劃分流水段,實現按流水段查看構件工程量、清單工程量等信息。關聯進度計劃實現以時間維度來查看三維模型,以及模型相關的構件工程量、清單工程量、項目的進度狀況、資金曲線、資源曲線,豐富了成本控制和項目管理的技術手段。

5 結束語

(1)通過BIM技術對建筑、道路、塔吊設備、生活區、物料堆放、消防水池、監控設備等項目場地內的構件布局進行建模分析,項目管理人員能更方便、直觀地觀察和分析現場,提高項目場地規劃效率。

(2)與傳統施工前的二次結構、砌體方案準備過程相比,BIM應用減少了方案策劃時間和難度,定點定量投放節約了材料,也減少了二次搬運。

(3)運用專業的鋼構軟件建模分析相關數據,自動生成鋼結構詳圖和各種報表,鋼結構深化設計分析保證了構件之間的正確性,同時生成的多種報表,可以服務于整個工程。

(4)通過BIM技術的碰撞檢查,從模型中發現各專業的沖突點,特別是機電專業,系統多管線交錯復雜難免碰撞且不易發現,都可以通過BIM模型進行排查,并且自動生成報表,指導施工方進行具體施工作業,大大提高現場的工作效率,減少設計變更及施工返工,節約成本縮短工期。

(5)平臺和wbs相關聯,進行項目的動態、精細管理,優化資源配置,實現全生命周期的BIM技術運用。