陳銘志《序曲與賦格曲集》研究文獻綜述

陳銘志《序曲與賦格曲集》中共收入13首序曲與賦格,這部作品既繼承了西方序曲與賦格寫作的傳統技法,又融入了中國風格的民族元素,具有很大的研究價值。本文以中國知網為載體,共搜集18篇研究陳銘志《序曲與賦格曲集》的文獻,其中包括學位論文6篇,期刊論文12篇。在這些論文中,有些是對整部作品集進行研究,有些是對作品集中的一首或幾首作品進行研究,還有些是對作品中運用的復調寫作手法進行研究。本文以研究陳銘志《序曲與賦格曲集》的各類文獻為研究對象,從對整部賦格套曲作品的研究、對一首或幾首序曲與賦格作品的研究、對作品中復調寫作手法運用的研究這三個方面,梳理并研究陳銘志《序曲與賦格曲集》的各類文獻。

一、對賦格套曲作品的研究

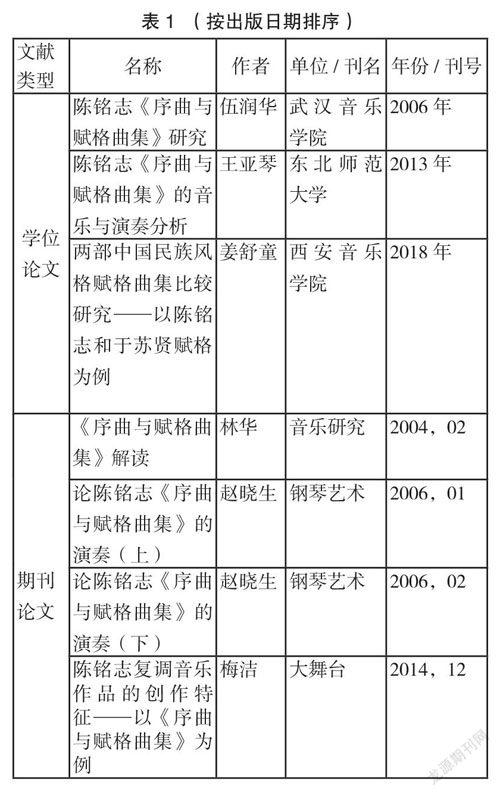

筆者在中國知網查閱到,研究陳銘志《序曲與賦格曲集》整部作品的文章較多,一共有7篇,其中學位論文3篇,期刊論文4篇。

在3篇學位論文中,作者分別從不同的角度詮釋對陳銘志《序曲與賦格曲集》的理解。伍潤華的碩士學位論文《陳銘志〈序曲與賦格曲集〉研究》從作品的結構分類、對位手法、現代復調技法與民族風格的結合、序曲與賦格的關系、與西方三部復調套曲的比較等方面對整部作品進行了較為全面的分析和研究。王亞琴的碩士學位論文《陳銘志〈序曲與賦格曲集〉的音樂與演奏分析》主要從作曲家及其作品的背景介紹、13首樂曲的曲式結構和演奏技法、作品的創作特點以及對鋼琴教學的意義幾個方面進行探討。姜舒童的碩士學位論文《兩部中國民族風格賦格曲集比較研究——以陳銘志和于蘇賢賦格為例》通過套曲的整體結構、使用的對位手法、作曲家的創作技法與作曲觀念這幾個層面對陳銘志《序曲與賦格曲集》和于蘇賢《24首鋼琴賦格曲及創作分析》兩部作品進行了比較研究。

專題研究陳銘志《序曲與賦格曲集》整部套曲的還有4篇期刊論文,林華的《〈序曲與賦格曲集〉解讀》作為這部作品集的序文,不僅從作品的創作背景、結構邏輯、復調技法、調性語言、寫作風格等方面做了全方位的解讀,還對13首序曲與賦格的內容與寫作技巧逐一進行了分析和研究。趙曉生的兩篇論文《論陳銘志〈序曲與賦格曲集〉的演奏(上、下)》主要從演奏的視角通過調式調性、結構特點、和聲色彩、對位手法等層面對每首作品的演奏風格和演奏技巧進行了較為全面的詮釋。梅潔的《陳銘志復調音樂作品的創作特征——以〈序曲與賦格曲集〉為例》,通過分析這部作品的曲式結構、節奏與節拍,對陳銘志復調音樂作品的創作特征進行了一定的概括。

對整部套曲進行分析研究的論文意義在于可以讓我們多方面、全方位了解陳銘志《序曲與賦格曲集》的創作風格與寫作手法,對我們創作和分析復調作品具有啟發作用。

二、對一首或幾首序曲與賦格作品的研究

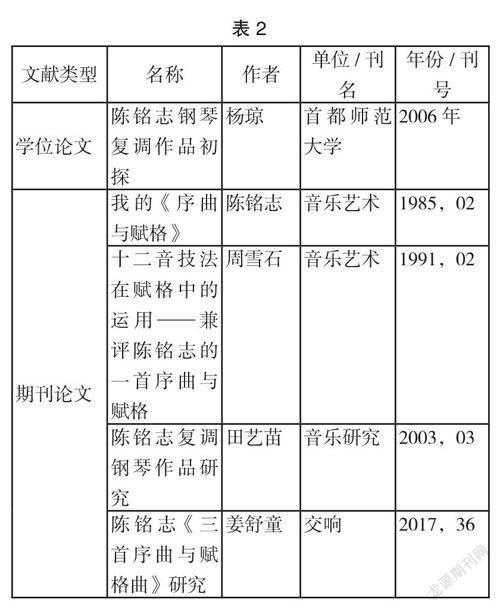

還有一些論文選擇陳銘志《序曲與賦格曲集》中一首或幾首作品來分析研究其作曲技法和創作特點,這一類型的論文共有5篇,其中學位論文1篇,期刊論文4篇。

首先,楊瓊的碩士學位論文《陳銘志鋼琴復調作品初探》第二章中選擇分析研究《序曲與賦格曲集》的第二首《山歌與村舞》和第十首《新春》,作者對這兩首作品的曲式結構、主題特征、調式調性、節拍節奏以及樂曲與民族音調的結合等進行了剖析。

在期刊論文中,有2篇是專門針對《序曲與賦格曲集》中采用十二音技術的第十三首作品進行分析研究的,其中一篇是陳銘志自己寫的《我的〈序曲與賦格〉》,作者從音列的設計、主題的寫法、樂曲的形式、織體中音列材料的應用、節奏的處理、賦格部分的布局這六個方面來闡述這首作品的創作意圖和寫作方法。另一篇是周雪石的《十二音技法在賦格中的運用——兼評陳銘志的一首序曲與賦格》,這篇論文通過賦格的序列設計、序列技法的靈活運用、序列原則與賦格原則的相互適應這三個層面分析概括了這首作品的創作理念和技法,探索了十二音技法在賦格曲寫作中的運用方式。此外,田藝苗的《陳銘志復調鋼琴作品研究》選取第二、三、四、十、十三這五首作品分別進行論述,涉及樂曲結構、調式調性、主題特征、復調織體、民族特點等方面。姜舒童的《陳銘志〈三首序曲與賦格曲〉研究》選取第三、四、十三首作品作為研究對象,分別對每一首樂曲的序列設計、主題、結構、連接和間插段、對位手法等進行分析和研究。

有針對性地分析研究陳銘志《序曲與賦格曲集》中的一首或幾首作品,可以更加清晰、具體地闡釋其在序列編排、結構布局、調式色彩、復調手法等方面表現出的精湛技法和創新思路。

三、對作品中復調寫作手法運用的研究

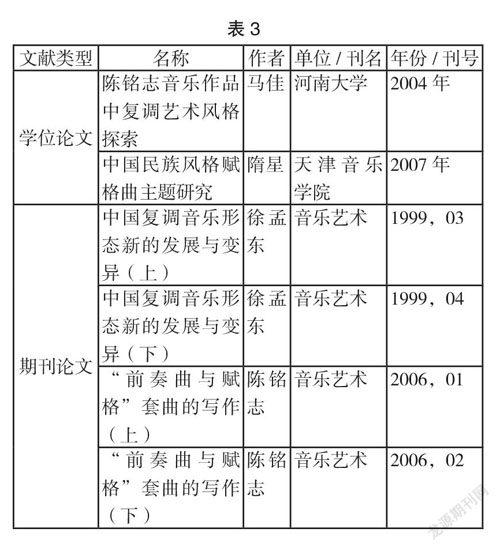

除了上述兩種類型的文獻,還有一些論文是選取陳銘志《序曲與賦格曲集》某些作品中的一部分內容作為典型,分析研究其運用的復調寫作手法,此類論文一共有6篇,其中學位論文2篇,期刊論文4篇。

在兩篇學位論文中,作者都選用了若干陳銘志《序曲與賦格曲集》中的譜例來闡述自己的觀點,如馬佳的碩士學位論文《陳銘志音樂作品中復調藝術風格探索》,在第一章選取作品集第三首的主題譜例來探討主題構成的方法,第二章選取第五首、第七首的序曲譜例來論述聲部組合的方式,第三章選取第三首賦格呈示部和展開部的樂譜片段來討論結構布局的特點等。再如隋星的碩士學位論文《中國民族風格賦格曲主題研究》選取了第二、三、四、十、十三首等樂曲的片段作為譜例來進行主題創作與發展技術的研究。

這一類型的期刊論文也非常具有代表性,如徐孟東的兩篇論文《中國復調音樂形態新的發展與變異(上、下)》以第三首、第十三首作品的局部樂譜為例,在賦格創作民族化和十二音技法與五聲性因素相結合等方面進行闡釋。陳銘志的兩篇論文《“前奏曲與賦格”套曲的寫作(上、下)》以第三、七、十二、十三首樂曲的主題、間插段等部分的樂譜為例,從調式調性安排、音高水平循環式處理以及十二音序列的編排次序等層面對自己的觀點進行佐證。

選取陳銘志《序曲與賦格曲集》某些作品的片段作為典型譜例分析研究其運用的各種復調寫作手法,對我們認識和了解復調創作,拓展思路,并從中獲得靈感和創意等方面都具有重要的啟示意義。

四、結語

通過分類梳理研究陳銘志《序曲與賦格曲集》的各類文獻,可以看到以這部作品為研究對象的論文數量頗豐,研究角度比較全面,研究成果也較為豐富。這些文獻大都以學位論文、期刊論文的形式發表,主要在序曲與賦格的主題、和聲、結構、調式調性、對位手法、復調技法、演奏方法、民族特點等方面對其進行分析和研究,不僅讓讀者對這部作品有了較為深入的了解,也為后人的繼續研究提供了借鑒和參考。總結以上各類文獻的研究成果可知,陳銘志《序曲與賦格曲集》在我國復調技術理論和復調音樂創作等方面意義重大:首先,這部賦格套曲既繼承了西方賦格曲寫作的傳統技法,又融入了具有中國風格的民族元素,這在中國賦格曲理論技法研究和中國風格音樂創作上都有很大的研究價值。其次,這部作品在結構安排與作曲技法上具有獨創性,結構上主要采用二部性、三部性、回旋性結構,此外,還在賦格曲中使用奏鳴曲式結構的呈示和展開手法;作曲技法上,將十二音技法與五聲性音調相結合,使中國民族音調與現代作曲技術完美融合。綜上所述,陳銘志《序曲與賦格曲集》不僅為我國賦格曲創作提供了思路,為復調作曲教學提供了理論依據,更重要的是在傳承和弘揚民族文化方面也具有深遠的影響。

參考文獻:

[1]陳銘志.序曲與賦格曲集[M].上海:上海音樂出版社,2004.

[2]伍潤華.陳銘志《序曲與賦格曲集》研究[D].武漢音樂學院,2006.

[3]王亞琴.陳銘志《序曲與賦格曲集》的音樂與演奏分析[D].東北師范大學,2013.

[4]姜舒童.兩部中國民族風格賦格曲集比較研究——以陳銘志和于蘇賢賦格為例[D].西安音樂學院,2018.

[5]楊瓊.陳銘志鋼琴復調作品初探[D].首都師范大學,2006.

[6]馬佳.陳銘志音樂作品中復調藝術風格探索[D].河南大學,2004.

[7]隋星.中國民族風格賦格曲主題研究[D].天津音樂學院,2007.

[8]林華.《序曲與賦格曲集》解讀[J].音樂研究,2004(02):80-93.

[9]趙曉生.論陳銘志《序曲與賦格曲集》的演奏(上)[J].鋼琴藝術,2006(01):27-29.

[10]趙曉生.論陳銘志《序曲與賦格曲集》的演奏(下)[J].鋼琴藝術,2006(02):17-19.

[11]梅潔.陳銘志復調音樂作品的創作特征——以《序曲與賦格曲集》為例[J].大舞臺,2014(12):126-127.

[12]陳銘志.我的《序曲與賦格》[J].音樂藝術,1985(02):25-29.

[13]周雪石.十二音技法在賦格中的運用——兼評陳銘志的一首序曲與賦格[J].音樂藝術,1991(02):54-58.

[14]田藝苗.陳銘志復調鋼琴作品研究[J].音樂研究,2003(03):68-75.

[15]姜舒童.陳銘志《三首序曲與賦格曲》研究[J].交響,2017(36):137-142.

[16]徐孟東.中國復調音樂形態新的發展與變異(上)[J].音樂藝術,1999(03):48-57.

[17]徐孟東.中國復調音樂形態新的發展與變異(下)[J].音樂藝術,1999(04):41-47.

[18]陳銘志.“前奏曲與賦格”套曲的寫作(上)[J].音樂藝術,2006(01):14-24.

[19]陳銘志.“前奏曲與賦格”套曲的寫作(下)[J].音樂藝術,2006(02):13-22.

(作者簡介:雷雅楠,女,碩士研究生在讀,內蒙古師范大學音樂學院,研究方向:作曲理論與教學)

(責任編輯 劉冬楊)