陜南香菇設施化栽培技術

吳加波, 王 勇, 趙 波

(陜西省現代農業科學研究院,陜西 西安 710068)

香菇是陜西省設施農業產業之一,是秦巴山區農民增收的主導產業。作為調整產業結構和推進產業扶貧的重要抓手,栽培規模和種植區域日益增加[1]。據中國食用菌協會最新統計調查結果,陜西省2018-2019年度食用菌總產量達到125.83萬t,其中香菇占比約為46%,是陜西省食用菌栽培規模最大的種類。陜南是陜西省香菇的主要產區之一,近年來產業發展中突出問題為香菇生產抗自然風險能力弱,總體效益下降。究其原因主要是栽培設施化水平低、沒有形成應對陜南復雜氣候條件下生產適宜的主栽品種及規范化栽培技術,這些因素嚴重制約了香菇產業的持續高增速發展。

1 菇場建設

1.1 菇場選擇

菇場應選擇陽光充足、交通便利、有潔凈水源、排灌方便、生態條件良好、電力有保障的地塊,菇場5km范圍內無工礦企業污染源、醬曲場、畜牧場,3km之內無生活垃圾、工業固體廢棄物和危險廢棄物堆放和填埋場。

1.2 菌棒生產區

1.2.1 場區布局 結合地勢、方位合理安排布局大宗原料堆放、輔料倉庫、拌料區、裝袋區、滅菌區、接種區、養菌區、廢物處理堆放區、水泥曬場和生活區等。有利于按工藝流程有秩序的操作,不混亂、井然有序、提高工作效率和成品率。

1.2.2 場區規劃 整個場區應劃分無菌區和非無菌區,廢物堆放和生活區應遠離接種區和養菌區。原料堆放與倉庫,要便于車輛進出的位置,拌料和裝袋區要有遮雨設施。滅菌區靠近裝袋區,方便菌棒運輸,購置安裝有專門的滅菌設備。接種區和養菌區要與滅菌區相鄰,建造專門的接種房和養菌棚。

1.3 出菇棚

1.3.1 香菇高棚栽培棚體(適宜于規模化生產企業) 主要有:

(1)棚體構造與搭建。出菇棚搭建長度25~30 m、寬度8~10 m、中心高度2.8~3.0 m,南北走向,鋼管棚兩邊直立不低于2.0 m起拱,棚形為弧形,棚頂搭蓋綠白利得膜或10絲厚藍綠色無滴膜。每棚可放置8 500~10 000袋出菇袋為宜。

夏季高溫季節,應搭建雙層外遮蔭架,外層高4.8 m,內層高4.0 m,上搭遮陽網,實行雙層遮蔭。

(2)出菇架構造與搭建。每6 m長鋼管為一個自然出菇架,高度1.7 m,寬0.84 m,層與層間距凈空不低于0.25 m,連頂層共7層,每層順長等間隔21 cm擺放規格為25*25鍍鋅方管,每層放4根方管,每個出菇架四周頂點上伸0.1 m,底部四角不預留方管,采取底部四角各墊一頁0.06 m厚紅磚。每排自然架間距2 m。

(3)內棚出菇架擺放:內棚按10 m寬的計算,擺放出菇架5排,橫縱共6個走道,其中內棚中心位置橫向和縱向各留一條2 m寬大走道,便于運輸車輛進出,其他走道寬1 m。每排每個自然架用規格20的方管內套連接,確保出菇架的整體穩定性。棚兩頭各預留空間1.5~2 m。

1.3.2 香菇矮棚栽培棚體建造(適宜于農戶和新型經營主體) 主要有:

(1)出菇設施構造與搭建。出菇棚搭建總長度25 m、寬度5 m、中心高度2~2.2 m,南北走向,鋼管棚兩邊直立1.5 m起拱,棚形為弧形,棚頂搭蓋綠白利得膜或10絲厚藍綠色無滴膜。每棚放置香菇出菇袋3 500袋,出菇架采用搭建雙層外遮蔭架,上層高3.5~4 m,下層高2.7 m。

(2)出菇架。出菇棚之間間距1.5 m,棚內采取層架式栽培,內棚順棚兩邊搭出菇架,寬40 cm,棚中間搭共用架,寬90 cm,走道寬1 m,兩邊架為5層,中間架6層,每層凈空不低于26 cm,最下層離地面15~20 cm,邊架離出菇棚膜20 cm,每個架間隔2 m加固一根立柱,菌袋擺放間距5 cm左右,如圖1所示。

圖1 出菇架基本結構

在海拔1 000 m以上易積雪、冬季寒冷大風頻繁地區,可搭建雙拱鋼管棚,內拱與外拱之間要留0.8~1 m的凈空。這種棚的功能是冬季防止積雪壓塌菇棚和保溫抗風。

圖2 香菇出菇

2 栽培季節安排

2.1 春栽

制袋時間12月至翌年2月制袋。出菇時間9月至翌年4月出菇。

2.2 反季節栽培

制袋時間10月下旬至12月底,最遲翌年元月中旬結束。出菇時間5月至8月。

3 品種選擇

目前國內香菇品種較多,但在實際生產中需要考慮發育期相對較短,實體經濟性狀較好的品種,當然也要考慮其生長的環境,需要品種具備抗逆性強、在當地具有良好的適應性。

3.1 不同品種生育期比較

表1 各品種生育期的比較 (d)

由表1可知,808的萌發期最短,播種后10 d菌絲就已經封面,其次Cr02與慶科20的生長速度最慢,而出菇最早的是申香215,其次是808,說明申香215與808在菌齡方面具備一定優勢。

3.2 不同品種子實體經濟性狀的比較

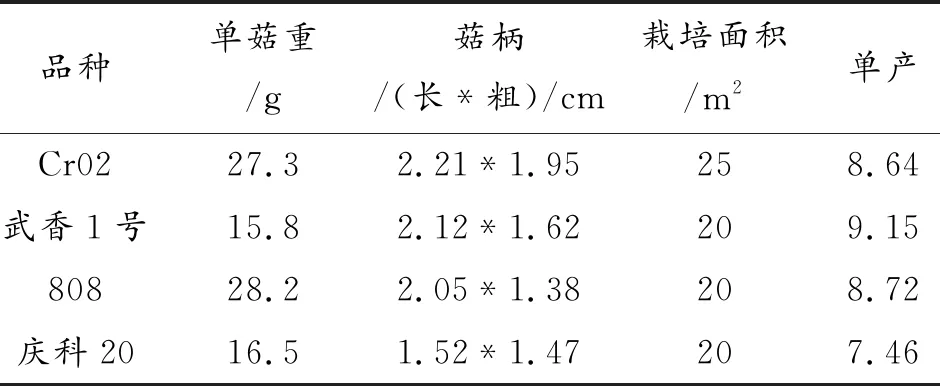

表2 各品種實體經濟性狀

如表2所示,808品種的單菇重以及菇柄也相對較短,同時在陜南地區春季栽培一般采用中低溫型,柄短、組織致密、抗雜能力強的品種,如808、武香1號、9608、939、慶科20、、康田908等。反季節栽培宜選擇菌齡較短、中高溫的品種,如申香215、238、518、康田6號等,高海拔地區也可808。

4 菌袋生產

4.1 原料選擇及配制

4.1.1 原料選擇及要求 主料一般以闊葉樹種硬雜木為主,最好為櫟科和山毛櫸科樹種的木屑。農業栽培的蘋果樹枝條[2]、桑枝、中藥材廢渣如葛根渣[3]等粉碎物可搭配傳統林木類生產原料混用,但摻入量一般不超過總料30%。香菇輔料主要有麩皮、石膏粉、蔗糖等,各種原輔料應新鮮、潔凈、無蟲害、無霉變,且農殘不得超標。

4.1.2 培養料配方 主要有:

(1)闊葉雜木屑78%、麩皮20%、石膏粉1%、蔗糖1%,含水量55%~60%;

(2)闊葉雜木屑50%、桑枝屑30%、麩皮18%、石膏粉1%、蔗糖1%;

(3)闊葉雜木屑50%、葛根渣30%、麩皮18%、石膏粉1%、蔗糖1%。

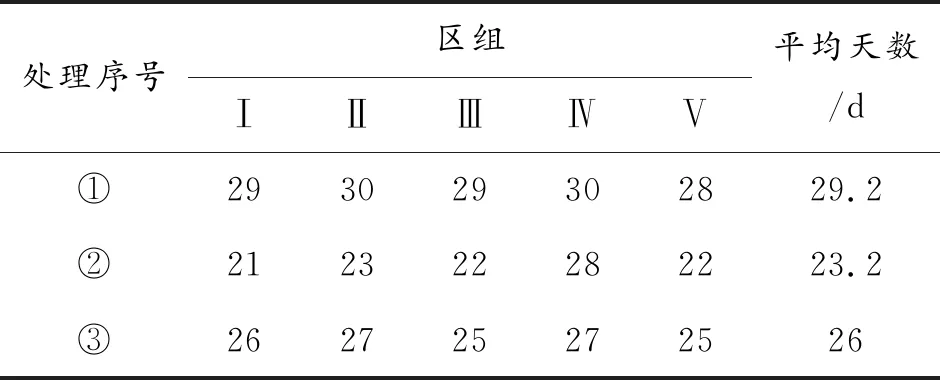

表3 不同處理菌絲長滿菌袋所需時間

由表3可知,處理組2的菌絲長滿菌袋的時間最短,處理組1所需要的時間最長,比處理組2多了6 d。

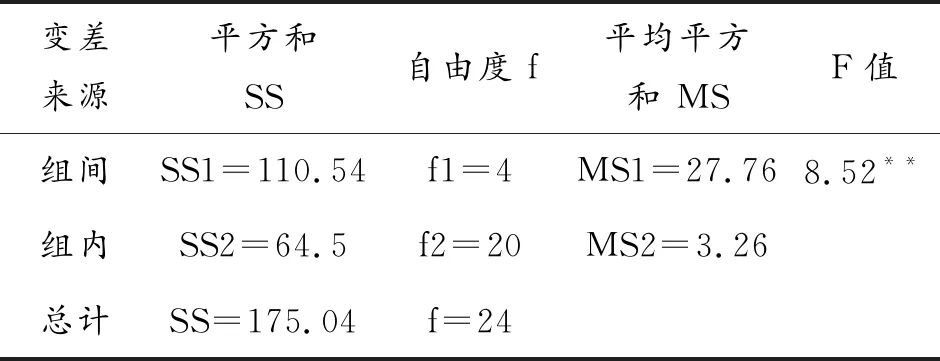

使用Excel2016對表4中不同處理菌絲長滿菌袋的時間進行方差分析,結果見表4。

表4 不同處理菌絲長滿菌袋所需時間的方差分析

由表4可知,F=8.52>F0.01(4,20)=4.43,表明蘑菇在三組不同的處理下,菌絲長滿菌袋的時間存在顯著差異。

采用杜奇(Tukey)W檢驗法對表中不同處理菌絲長滿菌袋的時間進行多重比較,當顯著水平a=0.05時,W=3.198,當顯著水平a=0.01時,W=4.053。處理組2與其他處理組均存在顯著差異,而其他組差異不顯著。

4.1.3 原料處理 將原料粉碎成粒徑0.5~1.5 cm的木屑,選擇葛根渣為原料時應提前進行晾曬、過篩去除殘留的大塊硬根[4]。

4.1.4 培養料配制 按培養料配方把原料與輔料稱量好,加入適量水分,干拌、濕拌各2次,確保所有原料都能充分吸水,配制好的培養料pH值應在6.5~7.5之間。

4.2 裝袋

4.2.1 栽培容器規格及要求 春栽香菇菌袋一般選用直徑17~18 cm、厚度0.06~0.08 cm、長度58~60 cm的聚丙烯或高密度聚乙烯塑料袋,反季節栽培一般選用直徑15 cm、厚度0.06~0.08 cm、長度55 cm的聚丙烯或高密度聚乙烯塑料袋,栽培容器要求透明度好、韌性好、無微孔。

4.2.2 裝袋 從加水拌料到裝袋結束控制在6 h以內,裝好的料袋要求緊實,扎口可用自動扎口機或線繩扎口,扎口緊貼培養料,無空隙,以免袋口進空氣造成雜菌感染。15 cm×55 cm裝袋后重量為2~2.2 kg,17 cm×58 cm為2.5~2.7 kg,18 cm×60 cm為3.2~3.4 kg。

4.3 滅菌

滅菌要求當日裝袋、當日滅菌。可采用常壓滅菌和高壓滅菌。

4.3.1 常壓滅菌 菌袋堆疊裝灶時,中心位置留30 cm×30 cm×60 cm的空間,或者使用滅菌層架碼堆,確保滅菌徹底。上灶后5~6 h使灶內溫度上升到100℃,然后保持24~36 h,停火后燜鍋5~8 h[5]。

4.3.2 高壓滅菌 采用聚丙烯塑料袋,滅菌工作壓力0.12 MPa,溫度121℃,保持2.5~3 h。

4.4 冷卻

滅菌結束后等滅菌鍋內溫度自然降至50~60℃時,將菌袋搬到冷卻室或接種棚冷卻。

4.5 接種

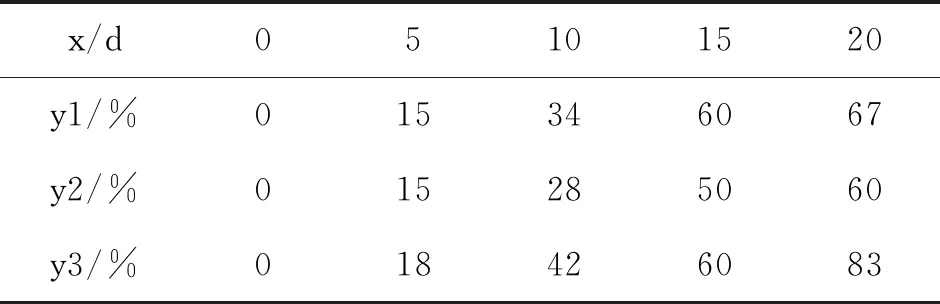

4.5.1 菌種要求 菌種無雜菌污染,菌絲濃白粗壯,生長勢強,菌種培養基濕潤,與袋壁緊貼,無老化萎縮失水現象;菌種生活力強,轉接后吃料快;菌齡適宜,原種、栽培種菌絲發滿后保存不超過40 d,不能有轉色和原基出現。研究中采用808品種為研究對象,來分析其相對吃料深度,以x表示菌絲生長時間,y表示菌絲相對吃料深度。

表5 808品種菌絲生長時間(x)與相對吃料深度

應用DPS數據處理系統對表5中的數據進行回歸分析,擬合方法采用“麥夸特法”回歸方程如下:

y1=102.8289/〔1+exp(2.5823-0.177885X1)〕,F=95.6565>F0.01

y2=116.3716/〔1+exp(2.6621-0.144323X1)〕,F=122.3319>F0.01

y3=102.0582/〔1+exp(2.6314-0.206759X1)〕,F=217.299>F0.01

結果表明,菌絲增長規律符合邏輯斯第曲線,808品種總體符合一般的生物生長規律。

4.5.2 接種室消毒 采用含量66%以上的二氯異氰尿酸鈉煙霧劑熏蒸消毒,新棚用量10~15 g/m3,舊棚用量15~20 g/m3;或選用防銹、無味氣霧消毒粉消毒,用量4~8 g/m3。菌種與接種工具一起進行消毒,消毒時間4~5 h。

4.5.3 接種 菌袋料溫25℃以下,接種空間20℃以下時打穴接種。在菌袋上均勻打3~4個接種穴,穴孔徑2.5~3 cm,穴深4~5 cm,接入菌種。接種后壓平不留空隙,一般每個菌袋接菌種35 g。接種后套20 cm×63 cm聚氯乙烯塑料外套袋或用60 cm寬地膜逐層壓好蓋嚴。

4.6 發菌管理

4.6.1 發菌條件 在清潔、干燥、全暗光、通風良好的條件下發菌,溫度控制在20~28℃,空間相對濕度保持在60%~70%,二氧化碳濃度在0.1%以下。

4.6.2 環境調控 氣溫15℃以下,菌棒“一”字型擺放,高度10~12層,過道間距30 cm,上蓋黑膜,每3 d通風1次;氣溫23℃以上,菌棒“#”字型擺放,高度不超過10層。

4.6.3 脫袋翻堆 當菌絲圈直徑長至8~10 cm后進行第一次翻堆,脫去外套袋或地膜,同時刺小孔,接種口朝外,按“#”字型擺放。行與行之間留30 cm以上的通風道,使菌袋充分吸收氧氣,并剔除雜菌污染菌袋。

4.6.4 刺孔增氧 整個發菌期需要進行2~3次,第一次是菌絲圈直徑長到8~10 cm時,每個接種穴周圍剌4~6個孔,剌孔部位在離菌絲圈內緣2 cm處,向內斜剌,孔徑0.2~0.3 cm、孔深1.5~2 cm;第二次約在接種后30 d左右,待菌絲圈完全相連后進行,每個接種穴周圍刺8~10個孔;第三次當全袋菌絲滿袋發白時,可采用機械刺孔機在袋身均勻刺50~60個孔,孔深達到菌棒2/3。菌袋周身刺孔后應及時轉入出菇棚架上繼續養菌進入轉色階段。

4.7 轉色及越夏管理

菌袋周身刺孔后15 d進入轉色階段,保持25~27℃恒溫養菌,相對空氣濕度控制在80%~90%,同時增加光線。轉色期每隔10d對菌袋翻面1次,確保轉色均勻。春栽香菇轉色后進入長時間越夏階段,特別要作好溫度控制,警惕高溫燒菌。當棚內溫度超過30℃,應及時采取降溫措施。

5 出菇管理

5.1 催蕾

當菌袋生理完全成熟后,脫去栽培袋,增加環境相對濕度至85%~90%,再配合揭蓋農膜的調節,晚上掀開白天蓋下的人為干擾,加大晝夜溫差達到10~12℃,連續3d以上直至子實體形成。在自然溫差較小,高溫季節出菇困難的情況下,選擇降溫天氣在凌晨對菌袋進行敲打、碰撞、震動催蕾。對于水份散失較多的菌袋,在脫袋時要進行注水,使菌袋含水量恢復到55%左右。

5.2 育菇

保持棚內溫度15~18℃,空氣相對溫度穩定在85%~90%,適當通風,每天早晚噴水保溫育蕾。當子實體達到1.5 cm時,需要加強通風,同時增加散射光,形成優質菇。

6 采收

6.1 鮮菇采收標準

一般要求菇柄正中、朵形圓整、菇肉肥厚、卷邊整齊,菇蓋直徑4 cm以上,菌膜微破,不開傘、無畸形、無蟲害,菇體含水量低,及時放入冷庫保存,防止變色、變質及開傘。

6.2 干制菇采收標準

菌膜已破,菇蓋展開7~8成內卷時采收。

6.3 采收方法

采摘時,一手托袋,一手大拇指和食指捏緊菇柄基部,左右旋轉輕輕摘下,保持菇形完整,不受損傷,手不要捏菇蓋,否則易變色影響質量。同時清除菌袋上留下的菇根,以免腐爛感染。

7 采收后管理

采菇后進行通風養菌。此時控制環境溫度在20~22℃、空氣相對濕度75%~80%,暗光培養時間15~20 d。待菌絲復壯后,進行下一潮補水育菇管理。

8 病蟲害防治

8.1 病害

香菇袋料栽培中,其病害主要為競爭性真菌病害。為害較大的雜菌病害有根霉、毛霉、曲霉、木霉、綠霉、鏈孢霉、酵母菌等。如防治不當、會造成嚴重減產。針對病害防治方法主要有①注意搞好環境衛生,保持培養室周圍及栽培場地清潔,及時處理廢料;②接種室、培養室、菇棚要按規定清潔消毒,制種、制袋時操作人員必須嚴格遵守無菌操作;③培養料滅菌時必須保證滅菌徹底,菌袋在搬運過程中輕拿輕放,嚴防擦破塑料袋;經常檢查,發現菌袋受感染應及時剔除。④菌袋出現雜菌感染時,用2%的石灰水浸袋,抑制雜菌生長。

8.2 蟲害

香菇袋料栽培中主要的蟲害有菌蚊、螨類及蛞蝓。菌蚊成蟲鉆入菌袋內,在培養料中產卵繁殖后代,幼蟲孵化后咬食、鉆蛀食用菌菌絲、子實體、培養料。輕者影響產量和質量,重者不能出菇。螨類主要為若螨、成螨吞食香菇菌絲和子實體,造成菌棒退菌現象,并使培養基質變黑和腐爛[5]。蛞蝓取食為害香菇子實體,使子實體商品價值降低。防治措施:第一,以預防為主,搞好環境衛生,提前藥劑防治,清除蟲源。第二,及時清除菇棚內外雜草和污染的廢菌袋,減少蟲源棲息場所。第三,可采用殺蟲燈、粘蟲板、誘蟲劑、防蟲網等物理防治手段進行防治。