重力勘探在鎢(銅)多金屬礦勘查中的研究

龐滿瑩,趙承寶,蔡英文

(1.江西省地質局物化探大隊,江西 南昌 330000;2.中國石油天然氣管道工程有限公司,河北 廊坊 065000)

重力勘探的前提條件是,勘探對象與圍巖存在密度差異,在去掉觀測值中與勘查對象無關的干擾因素,可以獲得由勘查對象引起的布格重力異常。利用布格重力異常的特征﹑大小﹑分布情況構建物理模型,結合物性資料﹑成礦理論等,排除反演多解性,推導出勘查對象的型狀和空間位置。

在“江西大湖塘鎢(銅)多金屬礦整裝勘查區燕山期巖體重磁特征及其物探工作方法研究”課題中,利用重力勘探尋找出了新的礦化帶,提供了地質找礦提供了重要的物探依據。

1 工區概況

大湖塘鎢銅多金屬礦區位于江西省西北部。面積約812km2。工作區主體部分位于修水縣﹑武寧縣﹑靖安縣三縣境內,南部跨越銅鼓縣﹑宜豐縣﹑奉新縣三縣交界處。區內地勢總體上以山地與丘陵為主,最高山峰位于九嶺主脈中段大湖塘平頂山,海撥高度1794m(武寧縣境內),其次修水縣境內的五梅山與九龍尖海拔高1516m與1419m。沿北東-西南方向為九嶺主山脈,海撥高度在1250m~1794m之間,山脈兩翼海撥高度總體逐低,但變化較大。其中大湖塘東南方向約4~5Km間的丘家街一帶,海撥高度在50m~150m之間,平均比高在365~388m/Km之間,坡角在210左右;大湖塘西北方向約7Km~8Km間的花園里一帶,海撥高度在110m~200m之間,平均比高在212~225m/Km之間,坡角在130左右。故該工作區地形切割深度大(500m~1000m),通行條件差。地表逕流比較發育,水質良好,水量充足,基本滿足礦山開采及民用飲水的需求。加之勘查區周邊有多處因地置宜建筑的小型水庫可以供水發電,有關電站均已并入國家電網。因此礦區及民用供水供電完全能夠滿足需要。區外主要河流有修水河和贛江支流,從西往東匯流鄱陽湖。

氣候屬中亞熱帶溫潤季風氣候區,年平均氣溫16.3℃~19.5℃,修水極端最高氣溫達44.9℃,極端最低氣溫達-20℃;年降雨量934mm~1580mm,無霜期240~307天,4~6月雨霧天達50%左右;7~11月為晴朗天氣,約占70%。涼爽宜人,利于野外工作。

工作區南側有浙贛鐵路﹑昌金高速公路呈東西貫通,東部有經過省會南昌的京九鐵路﹑昌九高速公路,縣與縣﹑市間省道四通八達,交通尚屬便利,但工作區內交通條件尚屬一般。區內經濟以農﹑林﹑牧綜合經濟為主,工業基礎薄弱。目前礦產資源以小型礦業開發為主,規模小。

2 地質概況

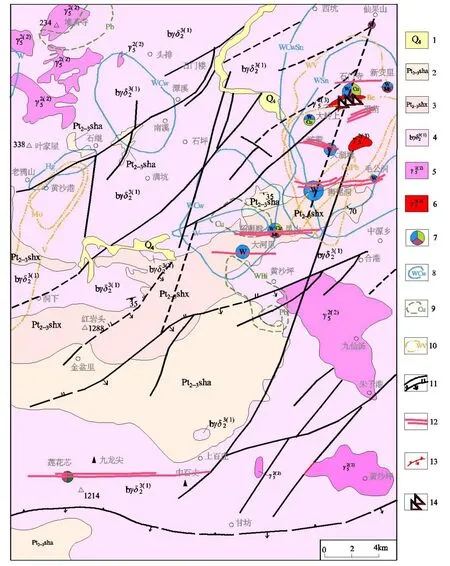

區內露出的基巖大部分為晉寧時期的黑云母花崗閃長巖,少數為中期到新期元古代的雙橋山群的淺變質細碎屑巖﹑燕山時期的斑狀花崗巖﹑細粒狀花崗巖及花崗(斑)巖系列[1]。前者具有晉寧晚期區域性構造-巖漿活動的基本特點,為大湖塘復背斜核部的重要組成部分;后者多為隱伏-半隱伏狀態,均為含礦花崗巖,屬燕山期復式巖體[2],但并非所有出露此種含礦花崗巖的地方均能成礦(圖1)。

圖1 礦區地質礦產略圖

鎢(銅)多金屬礦均為燕山期構造-巖漿熱液型礦產,具有基底成分再造成礦物質活化加入和燕山期酸性巖漿成礦作用專屬性的兩種特征,且受燕山期成礦構造及其巖體與圍巖的成礦結構面(形態和產狀等)控制[3]。依據成礦作用機理,大湖塘地區的礦床類型有:獅尾洞式構造巖漿熱液充填型礦床﹑楊獅殿式構造巖漿熱液充填型礦床﹑石門寺式構造巖漿熱液交代蝕變巖型礦床[4]。但是,各個礦床(區)成(含)礦巖體和巖石的化學性質幾乎一樣,其中所含的微量元素則有一些不同,礦石和礦物的組成成分基本相同,而礦體形狀﹑大小﹑產狀,礦(巖)石的品類又各不相同[5]。以下按照成礦巖體﹑成礦構造及成礦結構面﹑典型礦床礦體﹑礦石特征一并敘述:依據野外觀察和有關同位素測年資料,燕山期斑狀花崗巖與晉寧期黑云母花崗閃長巖內﹑外接觸帶蝕變強烈﹑相對細粒花崗巖和花崗(斑)巖系列成巖較早,且后者多受前者限制蝕變較弱[1],但其出露之處無論是與前者相隨﹑還是與前者相離均能成礦[6]。成巖時間(140Ma)與成礦時間(140Ma)基本相近;巖石和礦石中含有的主要微量元素也差異甚少。根據其他專家已經得到驗證的證據,我們認為這些巖漿所產生的熱液在成礦中起到的作用和成礦巖體在時間上存在高度的一致性,目前還沒有有效證據能夠證明,多期巖漿可以不斷的多期富集[7]。故推測細粒花崗巖和花崗斑巖為此礦區的成礦巖體。

成礦巖體多為隱伏狀態,至少有13條LA-ICP-MS鋯石U-Pb及SHRIMP等時線,年齡約140Ma。其在獅尾洞﹑石門寺﹑大嶺上﹑大霧塘礦區多為巖瘤狀少數為巖脈狀產出,在楊獅殿﹑毛公洞﹑昆山礦區則多呈現為巖脈狀發育。巖體巖石﹑化學﹑主微量元素﹑稀土組分特征均具有高度一致性[8]。

細粒黑云母花崗巖是細粒花崗結構以細粒石英﹑斜長石及白云母為主要成分,花崗(斑)巖系列呈淺灰~灰白色是全晶質斑狀結構,石英﹑斜長石是斑晶的主要形式,含量約占20%(石英10%﹑斜長石10%),粒徑一般為0.2~0.4cm,基質成分與前者高度一致,主要為斜長石(45%)﹑石英(45%)和黑(白)云母(10%)[1]。

巖石化學特征為,系富硅(SiO271.74%~74.74%,平均73.66%)﹑而貧鐵(Fe2O3+FeO 1.19%~1.54%,平均1.42%)﹑鎂(MgO 0.19%-0.49%,平均0.37%)﹑鈣(CaO 0.73%~0.96%, 平 均0.89%)﹑ 鈦(TiO20.13%~0.22%,平均0.17%);酸度偏高(酸度值79.7%~82.7%,平均81.17%),堿質含量高(K2O+Na2O7.14%~8.23%,平均8.12%),Na2O/K2O比值低(0.56-0.86,平均0.71),屬鈣堿性巖石。

巖體中成礦元素W﹑Sn﹑Mo﹑B﹑Cu﹑Pb﹑Zn含量高且變化較大。W的含量比維諾格拉多夫(1962,1.4×10-6)值高出幾十倍,含量最低的是細粒黑云母花崗巖為20.25×10-6,也比黎彤(1976,1.1×10-6)值高約20倍,含量最高的是花崗(斑)巖系列為67×10-6,比黎彤(1976,1.1×10-6)值高約60倍;Sn在花崗(斑)巖系列中多為87×10-6,是維氏值(1962,1.8×10-6)的近50倍。

3 重力勘探原理

重力勘探是測量與圍巖有密度差異的地質體在其周圍引起的重力異常,以確定這些地質體存在的空間位置﹑大小和形狀,從而對工作地區的地質構造和礦產分布情況作出判斷的一種地球物理勘探方法[2]。

重力勘探工作的全過程可以分為三個階段:第一階段是根據承擔的任務進行現場實際踏勘并編寫設計;第二階段是進行野外數據采集和測量;第三階段是對收集的各種數據進行處理根據處理結果編寫成果報告。

重力測量分為路線測量﹑剖面測量﹑面積測量三種方式。路線測量經常用于概查和普查階段,一般沿交通方便的道路兩旁均勻的布設重力測點,測線之間的距離一般不做要求。剖面測量常常用于詳查和有專門要求的測量,剖面線的方向和地質體走向應該相互垂直,剖面線應該通過地質體在地面投影的中心位置,測點應該在剖面線上,測設點的間距在正常區域內可以大點。面積測量是重力測量最基本的形式,工區內重力異常的全貌可以通過重力測量來提供。

有利于重力測量工作的條件有下面四種

(1)地質體和其圍巖之間的密度差比較大,而圍巖內部的密度變化較小。

(2)兩種密度不同的巖層它們的接觸面被稱為密度分界面。我們研究的地質構造它的深度有比較大的變化是在它的上覆和下伏地層,它自身的界面深度不是特別深。

(3)工區內除了研究的對象體其他對重力的變化幾乎不起作用,或著我們可以消除它的影響。

(4)地勢比較平攤的地方。

重力異常圖有異常平面圖﹑異常剖面圖﹑異常平剖圖,我們常常通過這些圖對異常進行識別﹑分析和解釋。

地質構造和礦產分布與重力異常的分部有著相互聯系。所以我們一般通過研究重力異常的分部來研究地質構造從而達到我們找礦的目的。是哪些地質體引起的這些異常,這些地質體具有什么樣的產狀﹑特征以及它們的組成元素[3]都是我們對于異常的一個解釋。

因此也造成了重力測量有多解性的問題,所以我們用重力異常來尋找礦時要多結合其他的地質資料以及磁法電法等其他地物物理方法和收據。這樣得出來的解釋和結論可靠性會更高。

4 測區重力異常特征

勘探位置位于九嶺重力低異常的東北方向。贛西北地區是九嶺重力低異常區,異常通過-50×10-5m/s2等值線確定,異常區呈現為矩形,異常最大振幅為-22×10-5m/s2,面積大約是4900Km2。在此異常區內有4處局部圈閉異常,分別位于異常區的東﹑南﹑中﹑西四個方位其屮反映礦區的重力低異常位于九嶺重力低異常的北東部。礦區的布格重力異常在-70×10-5m/s2~-65×10-5m/s2范圍內,為全江西最低點。

從1∶50萬江西省布格重力異常圖上看(圖3),本區處于北東向波陽~贛州重力高區的西北部,武寧~永新重力低區之北,武寧縣西南部[3]。異常顯示為重力低,以40×10-5m/s2異常強度線,可圈出形態近似于圓形,范圍為古陽賽~大湖塘之間,北緯28°30′~29°05′東經114°20′~115°10′;以50×10-5m/s2異常強度線,分別圈出南﹑北兩異常區:北異常區大湖塘和南異常區古陽賽,走向均為近東西向。重力低與出露大片的晉寧期巖體﹑燕山期巖體關系密切。從1∶20萬布格重力異常圖上看(圖2-11),可圈出四個重力異常區:即黃沙重力低異常區﹑昆山~新安里重力低異常區﹑古陽賽(甘坊)重力低異常和東崗重力高異常。其中黃沙﹑昆山~新安里﹑古陽賽(甘坊)三個重力低異常,對應的地質體是燕山期巖體,而東崗重力高異常,49×10-5m/s2異常強度線,圈出來的范圍正好與出露的中元新古界雙橋山群(Pt2-3sh)相吻合。說明在該地區燕山期的顯巖體或隱伏巖體大都會形成重力低異常,而出露為中新元古界雙橋山群(Pt2-3sh)多呈現為重力高異常。

圖2 江西省布格重力異常圖

圖3 古陽賽~大湖塘布格重力異常圖

5 重力異常及解釋

九嶺布格重力低異常處在贛西北地區,在大地構造部位為江南地塊九嶺——高臺山塊體西端。異常區的巖石有少量燕山花崗巖﹑云母花崗巖﹑富斜花崗圈出異常的等值線為-35~-44×10-5m/s2,異常最大值是-45×10-5m/s2,異常近似矩形,其面積約4500km2。異常面積小于晉寧期富斜花崗巖出露面積,富斜花崗巖密度為2.72×10-3kg/m3(九嶺地層小區雙橋山群巖石密度為2.60×10-3kg/m3),巖體上部經長期剝蝕,下部經后期花崗巖侵蝕,使得富斜花崗巖體剩下一具空殼,故不可能顯示出一定規模的正異常。

圖4 40km×40 km于64 km×64 km窗口對比

在40km×40km窗口滑動平均的剩余異常區出現了四個局部負異常其軸向為EW—NEE,剛好和四個花崗巖體對應,這四個花崗巖體中有三個是燕山期的,而古陽寨為印支——華力西及燕山期二云母花崗巖。由此推測這四個巖體是規模較大的隱伏巖體,其異常值是-19×10-5m/s2,與九嶺重力低異常相比較,尚余-21×10-5m/s2,故推斷九嶺異常為晉寧期后的花崗巖及深部巖性及構造等因素引起。

圖5 北西向側線綜合測速剖面模型

《區帶剖面》揭示南華活動帶地殼中層下部和下層上部低速高導層[7]發育,深度在14km~22km,與圖2反映的結果相符。解釋其為熔融或半熔融狀態的“巖漿房”。低速高導層的殼間分布與表層或上層出露或隱伏的加里東期﹑燕山期中酸性巖體對應關系密切[9],尤其是大巖基下面一般均有低速高導層分布[10]。這一點可佐證低速高導層作“巖漿房”解釋的合理性;雖然安義——撫州MT剖面從總體看沿剖面高導層發現不多,但在其4號點深14km~18km也有殼間低速層,在上地幔巖石圈內多處發現高導層,這說明了揚子陸塊內部也分布有高導層;浙江省在報導屯溪——溫州﹑諸暨——臨海地學斷面成果中指出揚子陸塊下面發現有低速高導層分布[11]。據此,我們認為九嶺燕山期巖體下面,應有低速高導層存在,在剖面圖上(圖3﹑4)推斷出低速高導層的深度為16.5km~22.5km,低速高導層即為低密層,它是引起九嶺重力低異常的殼間低密度體場源。

在深部構造分區圖中(圖6),九嶺重力低對應修水莫霍面坳陷的東部,莫霍面下陷約1km,與地形基本呈鏡像對應,是地殼重力均衡調整的結果。這是由構造因素引起的上地幔物質橫向不均勻,是九嶺重力低的深源場源[12]。

圖6 江西省莫霍面等深度及深部構造分區圖

圖7 九嶺復式巖體與重力異常的關系

由上面分析可以看出,九嶺重力低主要場源有3類:

(1)中上地殼間印支——華力西﹑燕山期中酸性巖體[13];

(2)中地殼下層低速高導層;

(3)莫霍面坳陷等淺﹑中﹑深場源。

6 結論

測區低重力異常,是由晉寧期九嶺巖體所引起的區域重力異常,由此可知測區形成的巨大低密度區而導致的低重力異常是因為九嶺巖體在燕山期經過了劇烈的構造運動﹑巖漿活動和熱液活動所致。

在測區的低重力異常區內均勻分布著一批已發現的鎢錫鉬銅大屮型礦床,此現象證明了重力異常和礦床的分部有著密不可分的關聯。根據當前的成礦理論,認為礦區低重力異常的分布是“巖漿~流體~成礦系統”的形式。

由此可知,重力勘探方法除了用于研究地質構造﹑區域地層和巖漿活動外,還可以結合測區的地質資料判斷出礦集區的異常從而為中小比例尺的礦產預測提供可靠的依據。