銀山礦田外圍鋅多金屬礦地質特征與找礦潛力分析

肖 凱

(江西省勘察設計研究院,江西 南昌 330000)

1 區域地質背景

工作區處于贛東北有色﹑稀有﹑貴金屬礦集區域內的德興礦集區南西段,其區域地質構造位置劃屬于贛東北碰撞混雜巖帶內,為萬年推覆體前緣的德興-樂平中生代陸相火山盆地北東端,是欽-杭成礦帶重要組成部分。該混雜巖帶受贛東北深大斷裂﹑樂安江深大斷裂兩條斷裂控制,北東方向展布,為一總體呈上小下大喇叭狀的構造帶,

其南西端被萬年推覆體所超覆,南部被信江坳陷帶所掩。

2 礦區地質

2.1 地層

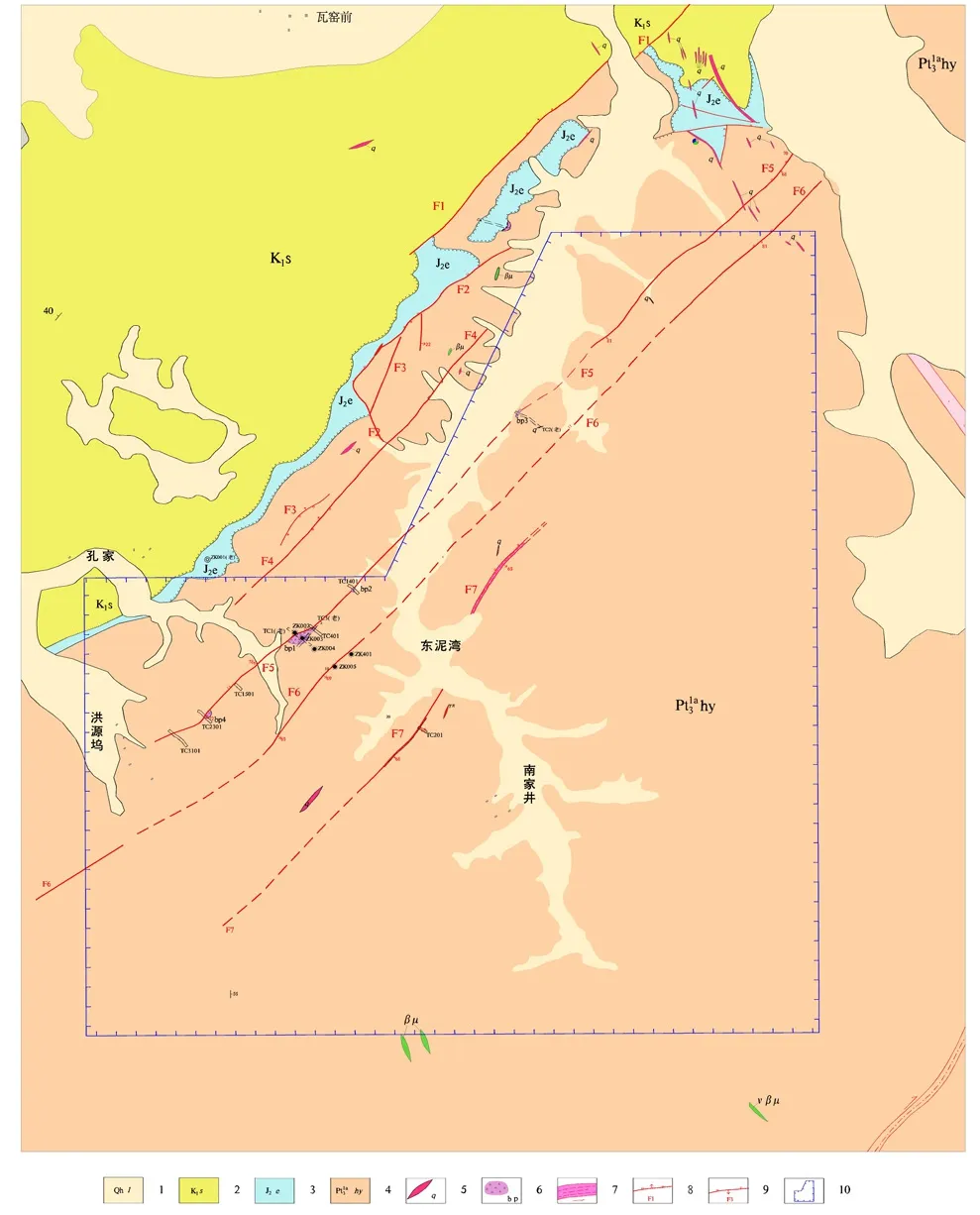

工作區內出露的地層主要有新元古界張村巖群韓源組(Pt31ahy),侏羅系鵝湖嶺組(J2e)﹑白堊系下統石溪組(K1s)及第四系(Q),見圖1。

圖1 德興市孔家鋅多金屬礦地質簡圖

韓源組(Pt31ahy):分布于工作區南東部,地層總體走向北東。為一套區域低綠片巖相變泥砂質碎屑巖建造為主夾少量變火山碎屑沉積巖。主體巖性為粉砂質綠泥絹云千枚巖﹑絹云千枚巖,少量凝灰質絹云千枚巖﹑變沉凝灰巖﹑變凝灰質雜砂巖。

鵝湖嶺組(J2e):分布于工作區北西側孔家—銀城鎮一帶,總體呈北東向展布,為一套陸相火山噴發-噴溢的火山碎屑巖﹑熔巖建造,與下伏韓源組為不整合接觸或斷層接觸關系。

石溪組(K1s):分布于工作區北西邊緣,巖性為復成分礫巖﹑砂礫巖﹑砂巖﹑粉砂巖﹑粉砂質泥頁巖,為一套河湖相碎屑夾火山碎屑巖建造,與下伏鵝湖嶺組為不整合接觸關系。

第四系(Q)主要分布于低洼處,由土黃﹑淺灰色亞粘土組成。

2.2 構造

工作區基底褶皺構造為銀山背斜南西端組成部分,褶皺構造形態簡單。地層總體呈北東向產出,傾向南東,傾角一般48°~80°,局部發育后期規模較小的片理褶皺。裂構造較發育,斷裂構造的展布方向主要為北東向,其中規模較大斷裂共四條,從北西至南東分別為F4﹑F5﹑F6﹑F7;從構造巖的巖性特征分類有脆性斷裂,也有韌性剪切帶。其中F5斷裂是區內燕山早期深部巖漿上侵的主要通道,區內的4個英安質閃鋅礦化爆破角礫巖體都沿該斷裂分布,斷裂呈北東走向,在區內出露約9.0Km,貫穿全區,南西段傾面北西,傾角78°,北東北段傾向南東,傾角81°,斷層性質為正斷層。該斷裂在變質巖中主要表現為蝕變巖帶,帶寬1.20m~3.50m,帶內有少量的石英細脈沿北東裂隙面充填,脈寬1cm~15cm,近平行產出,密度3~12條/m。伴有弱綠泥石化﹑絹云母化﹑黃鐵礦化,局部有閃鋅礦化。

2.3 巖漿巖

在燕山早期本地區有較為強烈的陸相火山活動,并與區內的鋅多金屬礦的形成關系密切,主要的火山—侵入巖類型有:英安質火山碎屑巖﹑火山熔巖,英安斑巖﹑隱爆角礫巖。

工作區地表見有四個爆破角礫巖筒,沿F5斷層呈串珠狀分布。其圍巖為千枚巖,與圍巖呈侵入接觸關系。巖筒呈橢圓狀,其長軸方向與斷層走向一致,出露大小幾十~幾千平方米。巖石為灰黑至灰綠色,致密堅硬,為角礫熔結結構﹑塊狀構造。角礫含量15%~70%,成份有千枚巖﹑英安斑巖,角礫呈棱角狀居多,千枚巖角礫0.15cm~2cm,英安斑巖角礫常達5cm,角礫之間為英安質或安山質熔漿膠結。巖筒邊緣角礫含量多,礫徑大,圍巖角礫也更多,中心向角礫熔巖過渡。巖石具有較強鋅礦化﹑碳酸鹽化﹑綠泥石化,偶見星點狀黃鐵礦化。

3 圍巖蝕變

工作區的巖石大多發生了不同種類﹑不同程度的蝕變,常見的有硅化﹑綠泥石化﹑絹云母化﹑碳酸鹽化﹑黃鐵礦化等。

硅化是本區發育較常見的一種蝕變,硅化可分為三期。第一期硅化是在區域變質作用后期由變質熱液沿巖石的(片)劈理以充填方式進行的,多形成順片理的透鏡狀石英—綠泥石脈,并受到與區域變質作用相伴的變形作用影響,產生褶曲﹑撕裂﹑拉絲等現象。此期石英巖特點是大多呈無色透明,油脂光澤強,順千枚理產出。第二期硅化,是伴隨燕山期巖漿活動而產生的,表現為大量的外來二氧化硅帶入,伴有大量的金屬硫化物,生成團塊狀﹑浸染狀﹑脈狀黃鐵礦。這期硅化石英脈往往呈白色塊狀,玻璃光澤,不透明,以沿裂隙充填為主,少數順千枚理發育,脈中及脈側往往見有黃鐵礦產出。第三期硅化是在熱液作用的后期形成的一種低溫蝕變,常形成細小的不規則狀硅質微脈。

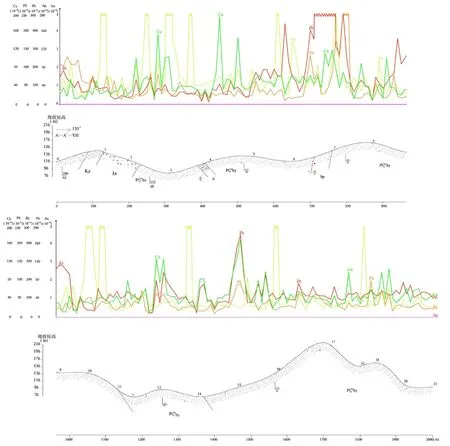

4 巖石地球化學剖面特征

工作區內施工了一條A-A’巖石地球化學剖面測量,布置于孔家—東泥灣—南家井一線,剖面垂直于區內的礦化體的長軸方向和地層﹑構造線﹑礦化蝕變帶的走向,測線方位130°,實測剖面長2115.6m,采集樣品200件。剖面北西端地形相對高差較小,出露地層為石溪組(K1s)和鵝湖嶺組(J2e),中段地形較為平緩,出露地層為韓源組(Pt31ahy),并且含鋅礦化爆破角礫巖出露于該段,南東段屬于中低山區,地形起伏較大,出露地層為韓源組(Pt31ahy)。

本次巖石地球化學剖面共分析12種元素,分別是:Cu﹑Pb﹑Zn﹑Ag﹑Au﹑W﹑Sn﹑Bi﹑Mo﹑As﹑Sb﹑Be﹑Li,根據工作目標,對Cu﹑Pb﹑Zn﹑Ag﹑Au﹑As這6種元素做了較詳細的分析。地層中Au﹑Cu﹑Ag的平均豐度接近克拉克值,Pb﹑Zn﹑As的平均豐度顯著高于克拉克值,鉛的豐度值為克拉克值的2倍﹑鋅的豐度值為克拉克值的3倍﹑砷的豐度值為克拉克值的4倍(見圖2)。

圖2 德興市孔家鋅多金屬礦工作區A-A’巖石地化綜合異常剖面圖

5 礦(化)體特征

工作區內共發現4處鋅礦化體,分別產于4個燕山期爆破角礫巖體中,編號分別為Ⅰ﹑Ⅱ﹑Ⅲ﹑Ⅳ號,與區內發現的爆破角礫巖體的編號相對應。各鋅礦化體特征分述如下:

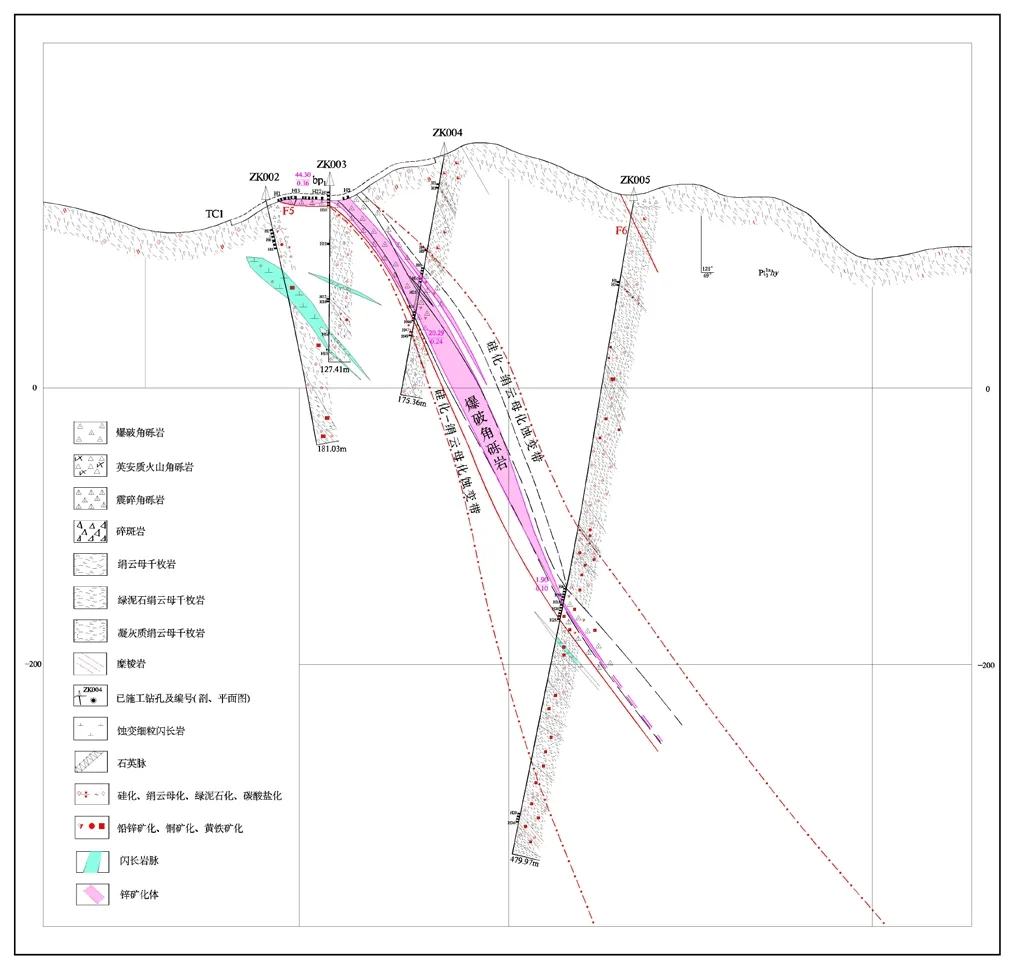

(1)1號鋅礦化體:1號鋅礦化體產于1號爆破角礫巖體(Bp1)中,由探槽TC1﹑TC401及鉆孔ZK003﹑ZK004﹑ZK005及ZK401控制(見圖3)。該礦化體在地表出露形態總體半圓狀,北西面以F5斷裂為界,與圍巖呈斷層接觸,南東面呈侵入接觸。礦化體總體走向北東,傾向南東,走向長約330m,最寬處約40m,中間寬,兩端窄,逐漸尖滅;在垂直方向上,淺部平緩,幾乎水平,深部變陡,傾角50°~70°,礦化體受巖體控制,深部向北東方向傾伏,控制斜深336m左右。地表出露的礦化體主要產于爆破角礫體的下接觸面內接觸帶,礦化體水平厚度為44.30m,Zn品位為0.1%~0.66%,平均0.36%。礦化體往深部與巖體位置基本一致,即全巖礦化,在斜深約50m處的鉆孔ZK004中鋅礦化帶厚度20.29m,礦化較均勻,Zn品位0.1%~0.44%,平均0.24%。在北東100m處的鉆孔ZK401中,見礦深度為130m,鋅礦化體厚度33.47m,礦化較均勻,Zn品位0.1%~0.48%,平均0.22%。

圖3 0號勘探線剖面示意圖

(2)2號鋅礦化體:該礦體產于朱家村南西約700m處,由探槽TC1401控制,產于Bp2角礫巖體內,整個巖體都具有弱閃鋅礦化,但總體礦化強度較弱。地表出露部分呈不規則等軸狀,傾向南東,與圍巖產狀一致。由于巖體偏中性,地表球狀風化特征明顯,探槽TC1401中圈出的鋅礦化體寬5.40m,Zn平均品位:0.10%。

(3)3號鋅礦化體:3號鋅礦化體產于Bp3角礫巖筒安山質爆破角礫巖中,由探槽TC2控制。礦化體受F5斷裂控制,總體呈橢園狀,走向北東,傾向南東,傾角67°。礦化體走向長約40m,寬1.45m,北西方向邊界由于覆蓋層太厚,未能揭穿,平均品位0.63%,為一低品位鋅礦體。

(4)4號鋅礦化體:4號鋅礦化體位于工作區的南西面,產于Bp4爆破角礫巖筒中,由探槽TC2301控制。礦化體產于爆破角礫巖體的上盤內接觸帶,長約100m,寬3.20m。礦化體受F5斷裂控制,走向北東,傾面南東,傾向南東,傾角72°。礦化體地表呈半月形,北西以F5斷裂為邊界與圍巖呈斷裂接觸,南東邊界為侵入接觸。礦化元素為鋅,鋅在巖體中的礦化強度不均勻,靠近巖體上界面礦化強度較高,往下逐漸弱化。探槽TC2301中圈出的鋅礦化體中平均品位為0.14%,其它元素無礦化顯示。

6 找礦潛力分析

6.1 成礦規律

工作區的地理位置鄰近銀山礦田,工作區的地層﹑構造條件與銀山礦田基本相同,成礦時期﹑成礦機理﹑礦床類型大致相似。德興地區的斑巖型銅礦﹑銀山深部的斑巖型銅礦和淺部的淺成低溫熱液型脈狀銅-鉛-鋅-銀礦床和金山韌性剪切帶型金礦都是同一構造-巖漿-熱事件的產物,成礦時間具有一致性,成礦空間具有明顯的分帶性。在幔源巖漿的上侵過程中,一般都會在地殼深部形成一個規模巨大的巖漿房,只有少量的巖漿抵到地表或地表附近,抵達地表部分形成火山-次火山巖,而隱伏在淺部的巖漿成為侵入斑巖體。而一次性巖漿侵入形成大型金屬礦床的幾率并不高,只有在巖漿房中的巖漿在冷卻過程中釋放出來的期后熱液的多次作用下,才有可能形成金屬元素的巨量堆集。在工作區內針對Bp1施工的ZK003﹑ZK004﹑ZK005及ZK401四個鉆孔,均揭露到了爆破角礫巖,具鋅礦化,從地表至深部,巖筒整體往北東向傾伏,鋅礦化沿傾向往深部有逐漸變強變寬的趨勢,頂﹑底板附近見硅化-絹云母化蝕變帶,帶內見弱黃銅礦化,因此Bp1巖筒從其礦化元素及蝕變類型等礦化特征與銀山礦極為相似,巖筒北東向深部找礦潛力較大。

6.2 找礦標志

(1)地層:新元古界張村巖群韓源組地層,為一套區域低綠片巖相變泥砂質碎屑巖建造為主夾少量變火山碎屑沉積巖。巖石地球化學剖面測量結果顯示,工作區內的Pb﹑Zn﹑As等元素的豐度都遠高于區域地層平均豐度,其中Pb元素的平均豐度為43.53×10-6,是克拉克值的2倍多;Zn元素的平均豐度為213.38×10-6,為地殼平均豐度的3倍;As元素的平均豐度為13.74×10-6,約為地殼平均豐度的4倍,為鉛鋅礦床的形成提供了豐富的物質來源。

(2)構造:區內斷裂構造較發育,其中最主要的斷裂為沿褶皺軸向產生的一條北東向F5斷裂,根據區內4處燕山早期爆破角礫巖體的分布情況分析,4處巖體都沿F5斷裂分布,而且都有不同程度的鋅礦化現象,說明區內的F5斷裂是燕山早期深部巖漿活動的上涌通道,為成礦物質的運移提供了條件。

(3)巖漿巖:銀山礦田銅鉛鋅金銀成礦與燕山早期中酸性火山—次火山巖漿活動關系密切,是成礦物質的主要來源,也是這類礦床形成的基礎。本次工作,通過對4處爆破角礫巖筒的解剖可知,燕山早期的巖漿中富含鉛﹑鋅等成礦物質,局部可圈出鋅礦體。如鉆孔中均見有爆破閃鋅礦化爆破角礫巖,閃鋅礦呈細粒浸染狀,分布均勻,整個巖體都有不同程度的鋅礦化現象,證實了次火巖與鉛鋅成礦的密切關系。