淺析當代紅色文化景觀規劃設計

范漢 崔亞楠

關鍵詞:紅色文化景觀;紅色遺產;嘉興南湖;風景園林;紀念性景觀

引言

近年來,紅色文化資源的保護利用和紅色精神的傳承弘揚受到黨和政府的高度重視。中共中央辦公廳、國務院辦公廳先后下發《2016—2020年全國紅色旅游發展規劃綱要》《關于實施革命文物保護利用工程(2018—2022年)的意見》等指導文件,各地隨后也出臺相應建設規劃和管理辦法,統籌加大對革命文物保護利用的支持力度。2019年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》,將長征國家文化公園列為首批國家文化公園,為紅色文物的保護利用提供了新的模式、思路和方向。

紅色文化景觀作為向大眾展現紅色文化魅力、傳播紅色精神的物質媒介,在紅色遺產資源保護傳承利用中發揮了重要作用。一方面借助景觀環境,紅色遺產資源相對應的歷史記憶被重新激活,其本身也被賦予新的時代意義。另一方面,圍繞紅色文化景觀舉行的相關紀念活動會對未曾親身經歷革命年代的當代人產生影響,讓環境要素之間產生對話,形成情感和記憶的共鳴,達到延續社會記憶的目的。

一、紅色文化景觀概念解析

筆者認為,在廣義層面上,紅色文化景觀包括紅色遺產及其所處的自然及人工環境,是具有統一性、延續性和時間性的地景景觀;從狹義層面上理解,紅色文化景觀指圍繞革命遺址或紀念建筑、標志物而建的人工環境,主要關注環境氛圍塑造和空間內的人類行為活動。

中國幅員廣闊,紅色遺產所處環境相對復雜多變,根據其所處的空間環境和保護利用方式不同,可將紅色文化景觀分為四個主要類型,即城市型、鄉村型、郊野型和景區型。城市型紅色文化景觀以名人故居、革命活動地點、陵園以及紀念館、廣場、公園等紀念性空間為物質載體,景觀空間類型和尺度多樣,設計要考慮復雜的城市環境和社會需求。相較于城市型,郊野型和鄉村型紅色文化景觀與河流、山體、溝壑、林地等自然要素關系更為緊密。郊野型的主體要素是自然環境,少量保留有戰壕、掩體等與戰爭活動相關的遺跡,景觀設計應當在保護生態環境的前提下還原歷史場景、營造歷史氛圍;鄉村型紅色文化遺址多為軍隊居住場所、會議場所等社會活動空間,注重體現特定歷史階段的社會文化和地理特征。紅色旅游景區是近年來隨著旅游業發展形成的特有景觀類型,主要依托重大革命歷史事件發生地或革命根據地(例如井岡山、西柏坡等革命舊址群)進行建設。在展示宣傳紅色精神、紅色文化的同時,紅色遺產地的景觀環境建設從一定程度上可以推動當地社會、經濟和文化發展。

針對不同地緣特征,紅色文化景觀設計的策略和方法各有側重。基于體現整體性的目的,紅色文化景觀的建設不宜僅局限于呈現紅色遺產本體單一價值,而應對其歷史和自然環境也加以恰當的保護利用,使其所承載的歷史信息得以真實、完整保存與展現。結合有關研究和規劃設計實踐可以發現,規劃設計與三個方面密不可分,即精神內涵、物質空間、展示方式。

(一)紅色文化景觀的精神內涵

紅色文化景觀作為一種紀念表達,首先是對已故革命者以及人民群眾的紀念,強調對個體的尊重和對生命的敬畏,體現人文精神;圍繞革命歷史和事跡,為現實世界的人揭示紅色精神重大的現實意義和深遠的歷史意義。其次紅色文化紀念的目的是對現在和未來的映照。革命紀念因其顯著的政治性和時代性,鮮明的表現現代民族主義文化,其思想除了對同時代的人施加政治影響外還指向未來某個未完成的歷史目標。由此可見,紅色文化紀念不是局限于某個重要時間節點或者事件的追憶,而是基于回顧、勾勒和總結后結合時代發展趨勢的重新認識,對于紅色文化紀念的背景和意義應從時間和現實維度上進行解讀分析,將紅色文化景觀資源稟賦轉化為激發愛國熱情、振奮民族精神的生動教材。

(二)紅色文化景觀的物質空間塑造

景觀設計通過物質空間塑造,全程或部分參與文化信息認知過程的搭建:基于學習歷史背景和領會精神內涵,重新發掘空間的場地價值,綜合考慮視覺形象、交通組織、功能布局以及氛圍營造等諸多方面,從而勾勒出游客信息獲取路徑,形成空間序列。

在空間模式方面,中軸布局是紅色文化景觀常用的手法,呈現出莊重、崇高的紀念性,如天安門廣場由人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂所構成的中軸對稱式空間序列。隨著當代紀念性景觀的設計探索,出現更多強調敘事性表達的嘗試。在青海原子城國家級愛國主義教育示范基地紀念園的設計中,設計師采用中軸和自由敘事疊加的語言模式進行創作表達,參觀路徑形成空間節奏感的同時,適應復雜多變的基地環境。

從古代陵墓、祭祀場所到當代紅色文化景觀,紀念性空間的設計語言常常采用方、圓等基本幾何形狀。這與人類認知宇宙和自身的過程密切相關,體現了不同地區的歷史文化和價值追求。經過抽象提取后的空間組合變化為文化主題的展示和環境氛圍的塑造奠定基礎,潛移默化地影響參觀者的環境心理與游覽方式。例如對稱性及向心性的空間體現莊嚴、崇高、肅穆的氛圍,封閉、靜謐的空間引導游客沉思、冥想。例如在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的景觀設計中,多采用下沉、狹窄的空間,將游客情緒帶入壓抑、悲痛的歷史氛圍之中,激發人與場所精神產生共鳴。

(三)紅色文化景觀的展示方式

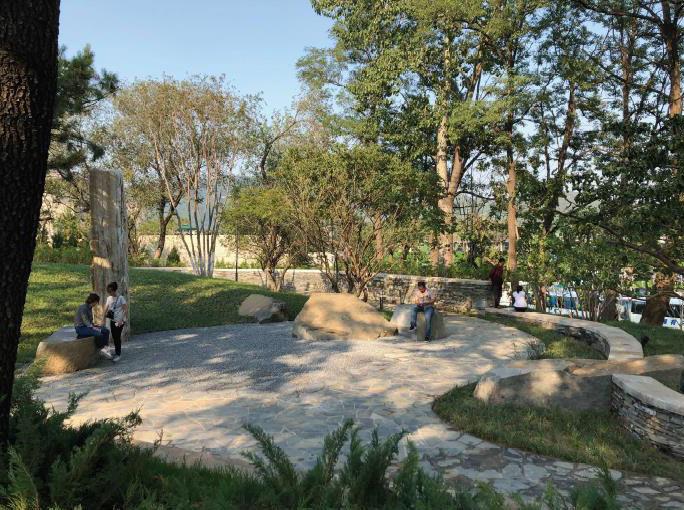

文化信息的展現方式是景觀設計關注的重點內容。景觀展示的歷史信息通常是以時間為線索的片段,在國內外眾多紀念景觀設計中,雕塑、銘文等具象場景是最常用的表達素材。例如美國羅斯福紀念園,由雕塑、構筑物、水景、植物構成的景觀再現了偉人四個重要人生階段,親人的尺度讓游人能夠近距離觀賞和感受。與之相對,隱喻設計作為更加抽象的表達方式,帶給觀者不一樣的體驗。在香山革命紀念館的景觀環境中,設計師設置了“竹外桃花”“談笑間”“云岫里”和“漱林流”等文化景觀節點(圖1),融合了自然環境和人文環境,體現了傳統文化韻味和詩意。

近年隨著紅色文化傳播方式的創新,紅色文化景觀環境越來越突出參與性、互動性,由傳統被動式說教向沉浸式展示轉變。在江西井岡山,自然的真山真水成為大型實景演出《井岡山》的背景,聲、光、電等現代化手段帶來強烈的感染力,讓觀者對革命歷史場景產生切身體會和思考。

二、基于紅色文化景觀研究的嘉興南湖周邊區域景觀規劃

(一)項目背景

1921年8月,中國共產黨第一次全國代表大會在嘉興南湖的一艘游船上召開,宣告中國共產黨成立。嘉興南湖和湖心島作為中共“一大”會址,在1961年被公布為全國重點文物保護單位,南湖煙雨樓、紅船、南湖革命紀念館成為人民群眾感受紅色文化、追憶革命歷史的紅色圣地。2021年適逢建黨百年,嘉興市以此為契機開展了嘉興南湖景觀規劃設計咨詢工作。

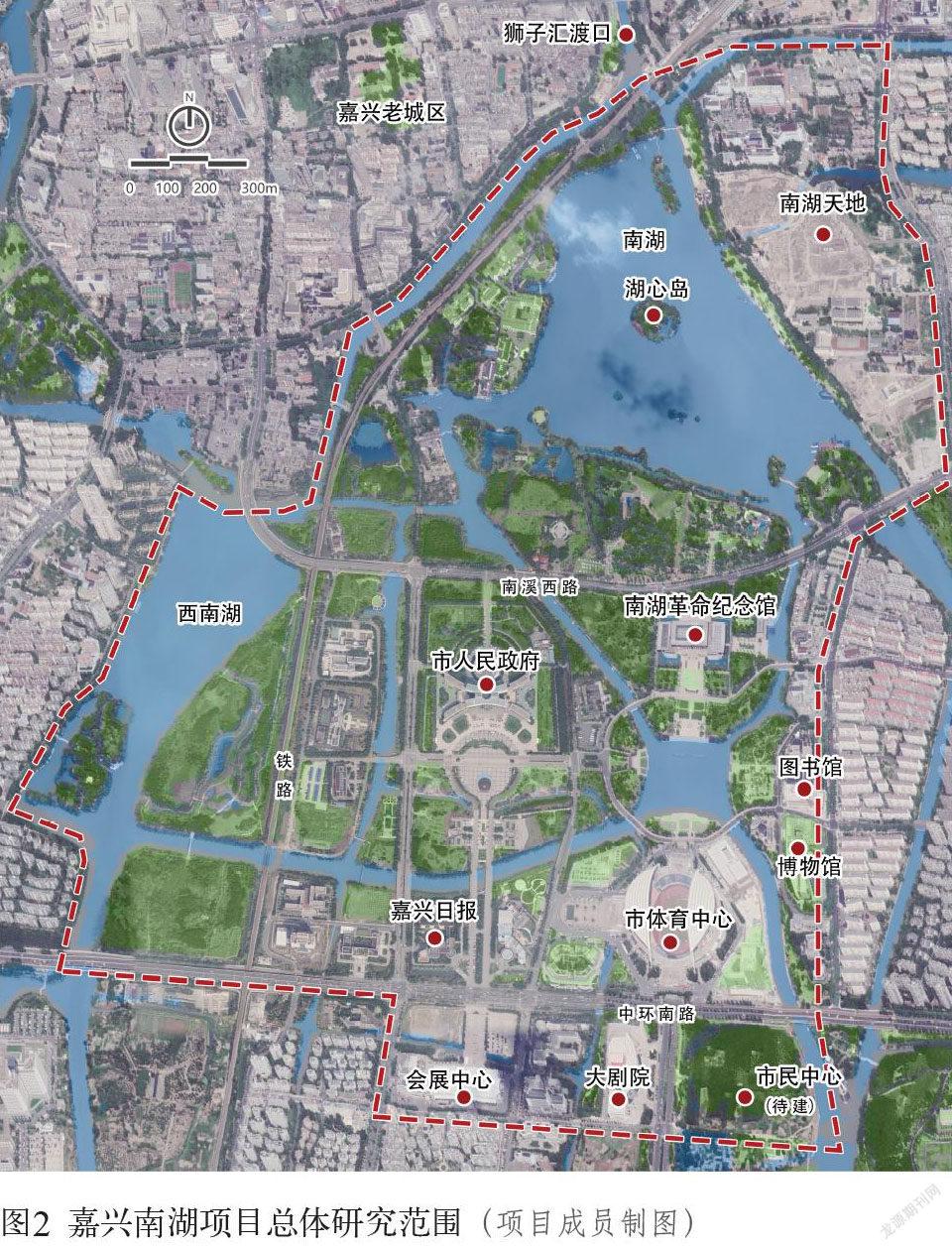

此次設計任務是在對面積約4.8平方千米的大南湖區域總體統籌研究的基礎上(圖2),對南湖周邊區域、南湖革命紀念館軸線沿線區域約為2.8平方千米范圍進行景觀概念規劃。基于對紅色文化景觀的理解,筆者認為,嘉興南湖區域景觀規劃不只是聚焦紅色文物和紀念空間的環境提升與改造,而是將其結合南湖及其周邊區域,從整體歷史文化氛圍和規劃系統層面綜合考慮的紅色文化景觀規劃工作。

(二)現狀問題研究

嘉興南湖區域屬于城市型紅色文化景觀,在紅色文化展示、自然歷史環境塑造以及與城市融合發展三個方面,主要存在以下幾方面問題:

1.紅色文化特色展示不充分

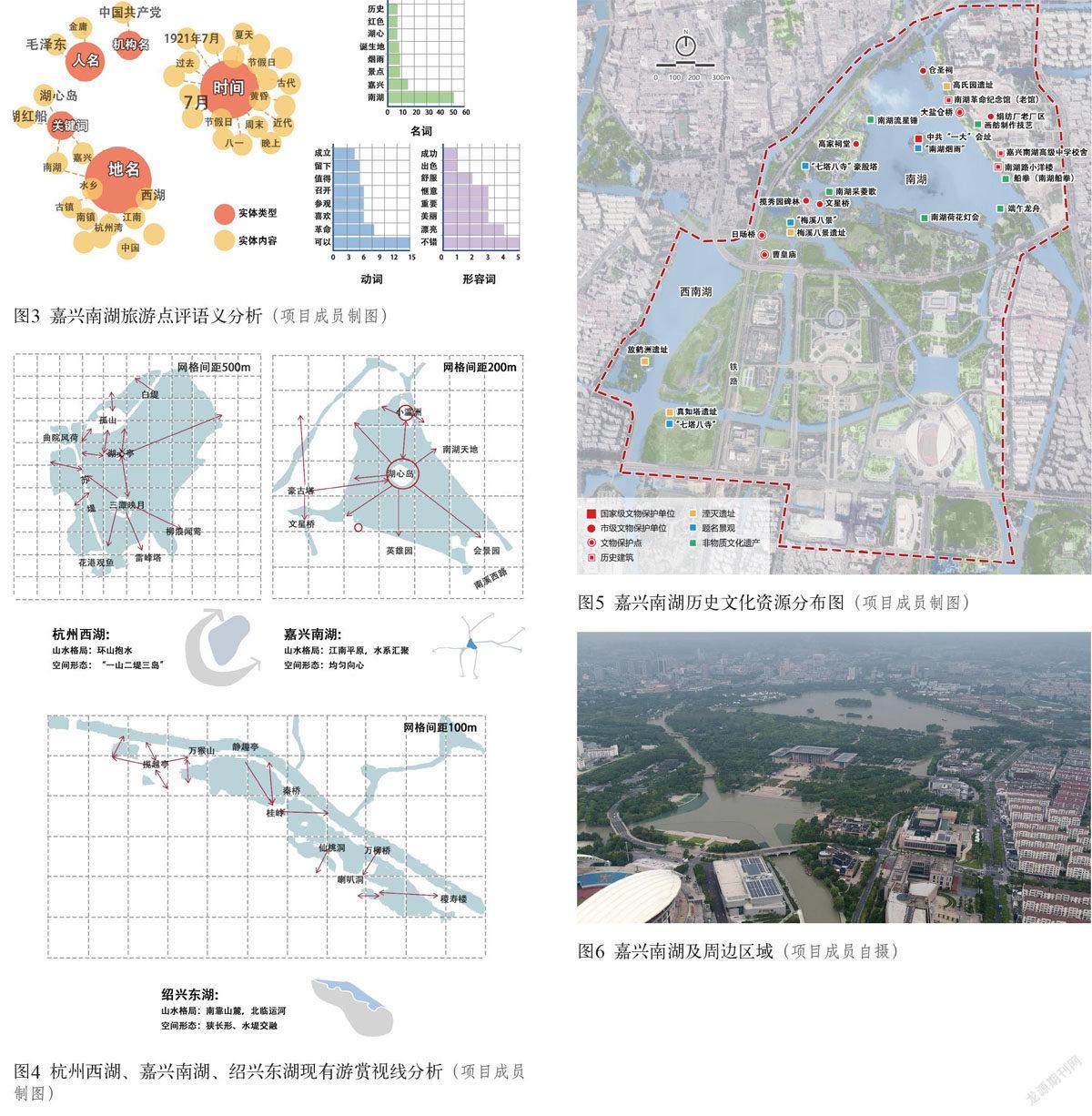

針對紅色文化展示現狀的調研,除了采用文獻資料研究、現場勘察等傳統方式,還在研究方法上嘗試運用大數據分析等方法對景區評價和游覽量等信息進行收集(圖3),以全面了解南湖景區紅色旅游、紀念設施現狀和南湖區域發展與建設情況。

通過對嘉興南湖主題相關的游覽心得、點評進行語義分析,可以得出嘉興南湖具有標志性景點突出、游覽目標明確、參觀季節性強等特征,但在游覽體驗和紅色文化特色展示上仍有諸多不足,集中在以下幾個方面:紅色文化景點呈散點狀(圖4),無法形成完整的展示空間序列,游覽線路單一且缺乏主題特色;紅色文化標志物的參觀方式較為單一,互動體驗有待提升;紅色文化信息主要依靠內向展陳空間傳達,景觀環境作為表達媒介仍有待開發。這也是在眾多紅色文化主題景區中普遍存在的典型問題。

2.南湖的景觀魅力未得到充分挖掘與展現

嘉興南湖是紅色文物本體與環境的有機融合,歷史和自然環境在紅色文化孕育發展過程中扮演著重要角色。從宋代起,南湖就因其秀美景色與杭州西湖、紹興東湖并稱浙江三大名湖,留下諸多文物古跡、題名景觀和非物質文化遺產。隨著城市建設發展,目前南湖周邊已完成部分景觀提升改造,但仍有較多文化資源缺少展示途徑。例如舊有的“鴛湖春曉”“梅溪八景”“塔寺林立”等歷史景觀已不復存在,網船會、荷花燈會等嘉興民間非物質文化遺產難尋蹤跡,有待傳承保護與活化利用(圖5)。

3.城湖缺乏聯動,城市服務功能仍需加強

在兼顧紅色教育功能的同時,南湖也是服務本地市民的生態綠核,承擔重要的城市服務職能。南湖作為城市重要板塊,自古與嘉興老城區構成城湖交融的空間發展關系。隨著城市快速發展,南湖由原來的“城湖相伴”變為“城中之湖”(圖6)。通過對該區域不同時段的人群活動密度數據進行比對(圖7),結果顯示,湖南岸、革命紀念館周邊人流密度遠小于其他區域。雖然該區域集中了嘉興市主要的公共建筑,包括市人民政府、體育中心、圖書館、博物館等,基礎設施建設較好,但存在面向市民游客使用的室外空間功能單一、空間尺度過大、服務配套設施相對缺乏、慢行交通不暢等諸多問題,從而導致了公共資源利用不充分、城湖缺乏聯動的現狀。

(三)總體規劃理念以“紅船精神”為引領

本次對南湖的規劃設計確立了以“紅船精神”為引領、保護歷史遺存與歷史場景原真性為要的總體規劃理念。通過系統性優化南湖紅色文化主題景觀,放眼嘉興城市發展歷史與格局,讓“南湖紅船”融入城市的發展進程之中,讓“紅船精神”引領城市建設。

誕生于嘉興的“紅船精神”是開天辟地、敢為人先的首創精神,堅定理想、百折不撓的奮斗精神,立黨為公、忠誠為民的奉獻精神。一百年前,以為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為初心和使命,中國共產黨在嘉興誕生。經過百年奮斗,我國如今已全面建成小康社會。未來一百年同樣要堅持以人民為中心,為實現人民對美好生活的向往不懈努力,最終順利實現中華民族的偉大復興。一百年前,一群充滿理想信念的年輕人在嘉興南湖創立了中國共產黨,探尋民族復興的前途,未來一百年同樣寄希望予青年。

“ 兩個一百年” 接力離不開“ 紅船精神”——以史為鑒、勇當舵手、逆水行舟、開創未來。因此,在嘉興紅色文化景觀中要格外強調傳承與創新,將紅色文化融入人民生活場景,致力于讓紅色文化走進年輕一代。

(四)規劃策略

基于上述研究分析,規劃設計提出“一脈相承、城湖共興”的總體策略。

“一脈相承”,即“城脈、山脈、文脈”,將南湖作為嘉興城市發展脈絡的重要節點,營造南湖新山水格局,充分挖掘紅船文化價值,完善紅色主題空間序列,建設大南湖景區;“城湖共興”,從參觀內容、體驗方式和游覽路線的層面健全游覽體系,強化南湖紅船的紅色文化精神魅力,并與城市生活相融合。

如何更好地詮釋和展示“紅船精神”是規劃設計重點。結合現狀問題,嘉興紅色景觀規劃設計主要從兩個層面進行探索。

1.歷史場景和時代背景的還原

對于紅色文化主題的表現,并非定義在文化遺跡及其周邊區域的環境建設中,更要對紅色實踐的發展脈絡、時代背景進行分析和研究。從而營造具有整體性的環境氛圍,讓人們可以身臨其中,更加深入地了解歷史事件所蘊含的意義:

(1)體現紅色文物與遺跡的原真性,營造新建景觀構筑物與歷史遺跡之間的鮮明差異化。在相關文化遺產保護研究中對此理念已有充分的論證,本文不再作過多論述。

(2)營造具有時代特色和地域特色的環境氛圍,而非針對文物個體或小范圍的保護與改造。

從城市發展空間角度,重新梳理“嘉興古城—南湖—紀念館—市民中心”這一文化展示空間序列,銜接子城至豪股塔的軸線空間關系與湖心島—革命紀念館的紅色文化脈絡,恢復展示文化遺存,提升景觀風貌。結合南湖新八景、十六園、二十四橋的規劃,再建南湖盛景;通過船、橋、塔、園等環境要素突出嘉興地方景觀特色;結合傳統節慶活動的舉辦,活化非遺資源,營造可游、可賞、可學的歷史氛圍。

(3)豐富紅色文化主題游線,優化慢行交通和游賞系統。

基于史料研究,還原“一大”會議成員在嘉興的路線軌跡,加強相關紅色文化資源點的保護利用。結合“重走一大路”文化主題線路的打造,優化公共交通服務、慢行交通和水上游覽體系,增加必要的立體交通以改善區域內慢行交通連接(圖8);借助南湖與紀念館之間的文化主題通道“巡禮路”設計,提升南湖山水格局(圖9)。將紅色文化融入自然景觀之中,隨時間線索形成“紅船啟航—艱難潛行—漫道雄關—繼往開來”四個主題景觀段落,回顧百年奮斗道路(圖10)。

綜上所述,基于對嘉興城市歷史發展脈絡與城市風貌特色的研究、對南湖歷史景觀與文化內涵的挖掘與恢復,系統性展示“中共一大”歷史事件和革命精神,讓大眾從時間和空間兩個維度認識中國共產黨在嘉興南湖紅船上成立這一偉大事件的歷史必然性。

2.紅色文化與現代生活的相互映照

習近平總書記在建黨百年紀念大會上指出,“我們要用歷史映照現實、遠觀未來,從中國共產黨的百年奮斗中看清楚過去我們為什么能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功”。通過對歷次建黨周年紀念活動的重要講話和重要指示精神整理分析,可以發現革命歷史和事件的紀念主要是基于對所處時代背景、社會發展階段的回顧、共識、再出發——提出黨的建設任務,反思當下存在的問題以及明確黨的建設路線。

(1)延伸歷史脈絡,接續現代發展主題。

在本次規劃設計中,綜合考慮步行空間和行人活動軌跡,依托園林地形空間和植物景觀進行改造提升,營造自南湖南岸至市民中心的三個紀念空間序列——“巡禮路”“方正心”“人民環”,以時間為脈絡講述“千年傳承,聲傳畫舫”“現代治理,強國之路”“不忘初心,人民至上”的紅色文化傳承故事。

(2)融入現代設計方法,面向城市居民和年輕一代。

針對具體節點設計,在強調重視紅色文化主題表達的同時,融入生態設計和智慧功能理念。對現有室外空間尺度進行優化,改善服務配套設施,提供劇場演出、特色植物觀賞、體育休閑、兒童游樂等多種場地功能,滿足市民日常使用需求。節點設計以現代簡約為主要語言,局部結合具象場景展示,便于青年一代理解和接受。運用新材料、新科技為節點增添互動性和傳播性。例如在“紅船啟航”節點中,巧妙利用白天陽光投影效果的同時,增加夜間互動多媒體投光運用,實現紅色文化主題的藝術化、現代化表達。

三、結語

在慶祝中國共產黨百年華誕的歷史時刻,面對當今復雜多變的世界局勢,紅色文化的精神內涵是引領我們實現偉大中國夢的重要思想源泉和動力。面向新時代,紅色文化主題景觀也應該展現新的面貌。在近幾年的探索和實踐中,筆者認為,在深刻研究其紅色文化精神內涵和時代背景的基礎上,首先,要將革命歷史遺存結合周邊整體環境和地域文化特色進行一體化的規劃與展示;其次,紅色文化紀念的目的非局限于紀念本身,究其深意可謂憶古思今,在規劃設計中要體現紅色文化精神的時代性與面向未來的引領性;最后,在具體分析和設計手法中,應多探索新方法、新技術,使其分析得更精準、展示得更具吸引力,面向青年一代,真正使得革命文物和紅色文化可以保護好、管理好、運用好。

(責任編輯:孫秀麗)