無現金社會

查理·坎貝爾

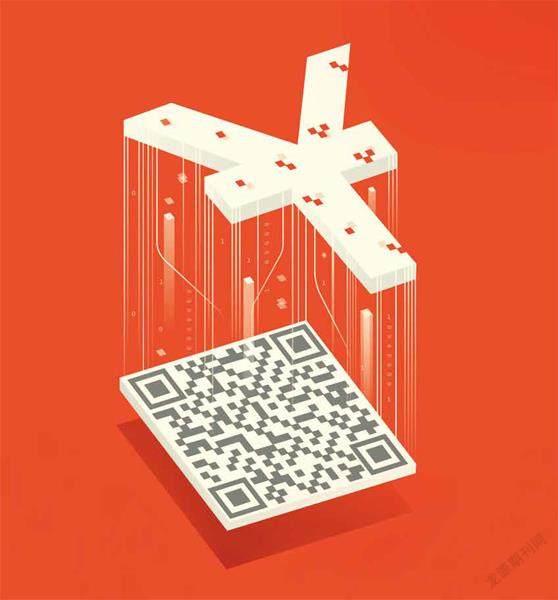

每天早上,易先生告別妻子和三歲的兒子,騎共享單車前往北京市中心的辦公地點從事金融工作。和大多數中國城市居民一樣,37歲的他早已不用現金,在支付通勤費用和在辦公樓下便利店買午餐時,他都用手機上的二維碼。

然而最近,易先生不再使用支付寶,而開始使用數字人民幣錢包——中國央行推出的試點項目。他說:“數字人民幣使用方便,但缺乏亮點,難以取代支付寶等目前主流支付平臺。至少對于個人用戶來說,優點沒有那么明顯。”或許數字人民幣的優點還不夠明顯,但易先生改變支付習慣的行為預示著,全世界所有人今后與金錢打交道的方式都將發生巨大變化。

數字人民幣錢包沒有其他支付應用那些花哨的功能,但說到底,其他應用只是用來和用戶銀行賬戶綁定的媒介,而數字人民幣錢包里裝的則是法定貨幣,直接發放給個人,無需任何中間機構、傳統銀行賬戶或紙幣的參與。

實體貨幣并不會徹底消失。當今世界全部財富中,只有5萬億美元仍然以錢包、保險箱、銀行金庫中現金的形式存在,但沒有任何央行支持完全禁用紙幣和硬幣。數字貨幣之所以富有革命性,是因為它具有全新的功能。它相當于從信件到電子郵件或是從圖書館到互聯網的飛躍。

數字貨幣有助于政府打擊不法行為,使跨境資產交易更順暢,并將央行與個人直接相連——這一點在危機時期尤其重要。如果全球廣泛使用數字貨幣,將大幅削減金融行業的運營費用,相當于每人每年節省350美元。舉例來說,當下跨境交易費約占香港GDP的8%,而使用數字貨幣可以將這些費用一筆勾銷。

目前銀行跨境交易使用的環球銀行間金融電信協會(SWIFT)系統未來可能被淘汰。根據不同的規則,政府也許能夠直接獲取金融交易信息,無需要求銀行提供數據。此外,全球17億沒有銀行賬戶的人也可以進入金融系統。這是自金本位制終結以來貨幣體系經歷的最大變化。

復旦大學泛海國際金融學院金融科技研究中心創始聯合主任宋思齊說:“國際貨幣體系將發生巨大變化。”美元作為世界貨幣的地位可能遭到大幅削弱,因此宋思齊認為,數字貨幣還會“對地緣政治和貿易產生重要影響”。

國際清算銀行發布的一項調查報告指出,全球86%的央行正在積極探索數字貨幣,約60%的受訪銀行正處在試驗階段。美聯儲還在躊躇,歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德已經表示,她希望數字歐元能在2025年前面世。研究表明,全球1/5的人口將在三年內接觸到本國央行發行的數字貨幣。到2027年,全球約24萬億美元的資產將以數字形式存在。

不出所料,中國這個最早發明了紙幣的國家,這次又站在了數字貨幣的創新前沿。中國央行表示,截至去年8月,中國使用數字人民幣錢包的人數超過2080萬,他們的交易次數超過7070萬,交易額達到345億元。

微信和支付寶占據了中國移動支付行業96%的市場份額,在兩大巨頭的影響下,中國商業已經大部分實現了數字化。如果你在上海或深圳坐出租車用現金支付,那么司機一定會對你投來鄙夷的目光。

數字貨幣的崛起或許意味著美元不再是“默認貨幣”。

數字貨幣有助于推進創新。多年來,大型銀行資源有余、創新不足,因為它們用傳統方式就能盈利。這些銀行擁有數據,但不知道如何加以利用。如今,在線支付平臺的崛起意味著銀行不得不參與競爭。例如,歐盟的“開放銀行”政策要求銀行與第三方企業共享數據,幫助企業用數據開發新產品和新服務。

此外,數字貨幣具有更強的金融包容性。在危機時期,無論受災者是否擁有銀行賬戶,政府都能向他們的智能手機直接發放補貼和消費券。

數字貨幣還可用于特定目的。例如,如果政府希望推動某地區的酒店服務業發展,就可以限制部分數字貨幣只能用于餐飲費,不能用于購買汽油等其他商品;如果一個海邊小鎮被颶風摧毀,那么政府可以立即向受災者發放僅限于購買日常用品的賑災費。

當然,數字貨幣也有不足之處。大量金融信息數字化的確增加了黑客入侵和網絡犯罪的風險。奧緯咨詢公司的杰森·艾克伯格說:“毫無疑問,這是有風險的,但問題的關鍵在于你如何管控風險。”

去年6月,中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示,數字人民幣錢包按照客戶身份識別強度分為不同等級的錢包。最低權限的四類數字人民幣錢包屬于匿名錢包,余額限額1萬元,單筆支付限額2000元,僅用本人手機號碼就可以開通。如果要支付超過2000塊錢買件東西,可以升級錢包,上傳本人有效身份證件并綁定銀行卡信息。

美元的主導地位即將受到挑戰。數字貨幣的崛起或許意味著美元不再是“默認貨幣”,不同貨幣之間的結算再也無需首先兌換為美元。去年4月,摩根大通、星展銀行和新加坡國有投資公司淡馬錫宣布成立一個批發型數字貨幣清算所。類似的若干提案也正在制訂中。

許多國家都更傾向于通過數字貨幣進行賬戶結算。主要原因在于,美國日益將美元武器化,以獲取地緣政治利益。例如,美國曾兩次向SWIFT施壓,要求其阻止與伊朗的一切交易。這也是北京一直努力建立數字貨幣全球規則的重要原因。中國是首個向ISO20022《金融服務金融業通用報文方案》提交數字貨幣內容的國家。該方案是一個關于金融機構間數據傳輸——如支付交易、信用卡和借記卡信息、證券交易和結算信息——的全球新標準。

許多正在發展數字貨幣的國家都有一個明確的目標:減少對美元的依賴。英國央行行長馬克·卡尼在2019年的一次講話中說,技術能夠讓美國以外的國家(尤其是發展中國家)奪回對貨幣政策的控制權,從而解決美元霸權的問題。他說:“任何單極體系都不適用于多極世界。我們應當仔細考慮每個機會,包括新技術帶來的機會。我們要用它們創造出更平衡、更有效的體系。”

數字貨幣的另一大潛力在于加速代幣化——將價值包裝成可即時兌換的形式。例如,全球房地產價值約為280萬億美元,但交易極其困難,需要支付高額費用并經歷一系列談判和繁瑣手續。

但是,設想一下,你可以用一枚代幣來代表一棟泰國海濱別墅的一部分、一顆孟買的藍寶石或一箱諾曼底葡萄酒。舉例來說,藝術品的升值速度通常比股票市場快得多,但在當下,只有擁有蘇富比賬戶并且銀行存款達到七位數的人才有資格進行藝術投資。而通過技術革新,我們可以創造出一個代表梵高或畢加索作品的數字代幣,并向從馬尼拉到明尼阿波利斯而來的年輕投資者出售藝術品。

加密貨幣已經讓一些人意識到了這種可能性,但如果數字貨幣得到普及,那么所有投資者和消費者都能進行無障礙價值交換。宋思齊說:“這就是新技術在數字金融領域即將帶來的變革。”

在上海,32歲的咖啡商人段楚一邊享用著拿數字貨幣購買的煎餅,一邊說:“雖然數字人民幣現在還不太流行,但我相信它在未來會成為主流支付方式。我想盡可能多地支持它的發展。”

[編譯自美國《時代周刊》]

編輯:要媛