能讓大家坐在一起的不是更大的利益就是更大的危機

文 石翔

6 月28 日,全球電競運動領袖峰會放出了新一年舉辦地和時間安排的消息,在圈子里有不小的聲音。之后的幾天陸續有上海、深圳、成都和杭州當地的朋友問我,是不是可以在杭州約著見個面。相信大家不只單純是為了聚聚。

2022 年,在很多路都走不通的時候,電競會怎么樣呢,這可能是參與其中,或者邊緣圍觀的人都想要的答案。

其實從辦會的角度無非三點:第一點是會上什么級別的政府領導出現,在中國這是一個非常有意義的信息;第二點是作為會議的實際組織者騰訊,把這場會視為什么樣的規格,騰訊是不是來總辦的老板,傳遞對電競什么樣的態度,這都是值得推敲的信息;第三點是我更看重的一點,一個行業峰會或者論壇,可能發言嘉賓里的最后一位,決定了這個會議在行業層面上真正的高度。

前兩點,日程上沒說,我也不能說私下知道的東西,只能說都值得期待就是了。最后一點,我們可以仔細盤一盤過去五年在峰會的最后一位發言者都是誰,以什么樣的身份發言的,講了什么話題。

2018 年在世博園的時候,是現在叫英雄體育VSPN,當時叫量子體育VSPN 的總裁滕林季來壓臺,和其他幾位業界的翹楚講了一個共同的話題“以開放思維創造電競內容”。

在電競行業內部,這肯定算得上是很高規格的發言了,但話題始終還是圍繞著競賽表演。

2019 年去了博鰲之后就有了不同,那年峰會上最后一個發言的是騰訊AI Lab 西雅圖實驗室的負責人俞棟,講的是“科技化升級下的電競產業新引擎”。從里到外的過程,格外清晰,騰訊作為峰會主要的參與者率先引入自己內部的資源,開始向電競行業傳遞拓展邊界的可能性。

到了2020 年,形勢又不一樣了,最后一位發言的嘉賓來自國際電子競技聯合會,講的主題是“連接世界更競一步”。

從行業內到行業外走完之后,開始了從國內到國外,電競全球化的腳步邁出一步,對于后續講亞運的故事,和國際體育組織的對接都是個伏筆,我們先放下,一會兒再講。

2021 年,峰會從博鰲去海口,最后一場的分享嘉賓是騰訊電競總經理侯淼和宜家研發中心東亞區副總經理董朝興,講的是“營造多元化‘電競+’場景生態”,這是從體育本身向生活方式的延展。盤到這里還是有點佩服峰會組委會的,每年都能找到邊界之外的可能性。

今年,最后一位分享的是中南建筑設計院黨委書記李霆,如果算起來應該是正廳級,分享的內容是“秉持亞運標準,打造專業電競場館”。

騰訊電競在杭州亞運會電競場館的修建方面也給了很多電競專業技術方案上的支持,所以才有了專門針對電競場館的分享。2022 年,峰會從市場一側,把觸角探向了基礎建設和政府行為。

幾年下來,最后一位分享嘉賓的變化體現了電競的變化。從封閉的小圈子走出來,尋找市場上更多的合作伙伴,從中國走向世界,熟悉國際體育組織的玩法,再到真正參與到中國社會經濟發展的主要脈絡里,體現自己的價值。

這是個有完整情節的故事,在日后回憶起來,說是這五年中國電競發展的縮影也不為過。

說到這里本就該結束了,可對于一個垂類媒體來講,公布的日程里有一個必須要拿出來說一說的東西。

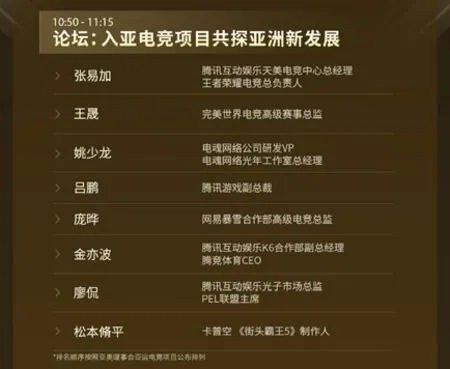

圖 截自騰訊電競官方

在7 月26 日上午,10 點50 分到11 點15 分之間,峰會上有一個叫《入亞電競項目共探亞洲新發展》的環節。看看這環節里的八位嘉賓,八個亞運電競項目在中國的實際負責人,絕對是中國電競歷史上沒有過的場面。

過去幾年里,這幾家游戲廠商都出席的電競會議大多是像ChinaJoy、電競北京創新發展大會之類由政府直接參與組織的會議,而在公開會議上有個“桌面之下”的規則,大家各自發言,不會坐在一起就一個問題表態。如果是管理部門組織的閉門會,那也多少帶點兒火藥味。

這是過去幾年的狀況,所謂“大廠”的大,很多時候逃不開這種封閉性,我們在確定會議議程,或者安排活動的時候,也主動避開這種交互,按照出席公司管理層的職級安排出場順序就好了。

仔細想想,即便我們承認這些游戲公司本身在游戲市場里存在排他的競爭關系,但這是個電競的峰會,如果說游戲和游戲之間是直接在爭奪用戶并不豐沃的游戲消費預算,那電競市場里并不是這樣的關系。

觀眾可以同時關注多個電競賽事,也都有情感的投入,而目前電競的收入模式還是通過把品牌影響力給到贊助商,再通過贊助商的產品去面對觀眾。

所以,是不是到了要重新思考一下,放下游戲廠商的思維,重新構建賽事版權方身份的時間。

我在上篇關于峰會的評論里寫了,「從2016 年這個行業加入快車道之后,我們已經完成了從0 到1%的過程,這過程無疑是充滿了艱辛的。如今,站在從1%向100%的路上,我們得率先意識到,當下離天花板還有很遠的距離,而成長的方向又在哪里。」

那么接下來的問題是,從1%到100%的路,是這些電競賽事版權方一起走出來的,他們不只是發行游戲的騰訊、網易、完美,更是LPL、KPL、PEL、DPC、爐石黃金賽這些項目和賽事版權的所有方。是這些賽事共同組成了電競市場的基本盤,相應地,站在版權所有者的視角,思路是不是也面臨轉變。

從1%到100%的路上,他們可以算得上是一個利益共同體。

從行動上來講,從去年下半年開始,在對OCA、AESF 和國家體育總局的接觸上,其實各個項目的版權方就開始尋求目標的一致性管理。

去年年底,我們參與了針對電競國家隊連續三天的匯報,在這前后,版權方之間當然不是老死不相往來,而是一起在構建一個對監管機構的整體形象和態度。而這種工作,在之后的日子里只會越來越多。

從邏輯上來講,觀眾們并不存在排他性,看籃球和足球的觀眾之間不是對立的,看王者榮耀和英雄聯盟的觀眾也不是對立的,甚至是可以疊加地創造更多認同感的。

如今,面對全球性減速的不確定性,面對產業鏈加長帶來的復雜性,面對監管框架重塑的特殊性,這個以項目版權所有者為核心主體,需要一起面對國際組織、國內監管、贊助商、媒體平臺、其他市場合作伙伴乃至觀眾對于電競內容的變化。

我們翻回頭去再看,這個叫做《入亞電競項目共探亞洲新發展》的論壇就充滿了不同一般的意義,從電競入亞適應國際體育組織規則開始,也許是中國電競市場里的版權主體從競轉向合的關鍵節點。

上一篇評論里,我講了對潛在的市場空間的認識,這篇里講了從游戲公司到項目和賽事版權所有方的思維方式轉變。

如果過去幾年,中國電競更像是改革開放初期肆無忌憚地向前狂奔,那站在2022 年的節點,中國電競行業需要一次像1992 年在深圳發生的變化一樣,進行一場明確方向和主線的大討論。

電競進入更大的市場,產業上下游彼此之間的關系需要重新明確,舊有的經驗可能已經不再是經驗,而是桎梏。

關于放下桎梏的答案,要留到2022 年下半年來回答。