乳腺癌原發灶與轉移灶內雌激素受體及孕激素受體水平變化分析

孫鐵 王英姿 李立

乳腺癌是常見的惡性腫瘤之一,近年來其呈現出年輕化以及發病率升高的趨勢,部分患者在確診時病灶已發生轉移,而剩余患者中的20%~40%最終也會出現復發轉移,以導致患者預后極差,5年生存率僅約25%[1]。目前,臨床上對早期乳腺癌的治療已較為成熟,類似手術方式改革和新藥物開發等具有針對性的治療方案不斷發展,但對于轉移性乳腺癌患者的治療仍無公認的治療標準,有待進一步完善[2]。研究顯示,乳腺癌患者轉移灶和原發灶內激素受體表達差異顯著,ER 可促進基因轉錄,刺激細胞增殖,當孕激素存在時PR 可抑制腫瘤細胞浸潤、轉移以及乳腺癌細胞生長[3],且ER、PR 的水平表達是乳腺癌患者治療策略制定的指標,依據兩者不同表達狀態可分為不同亞型,與患者的治療和預后聯系密切[4]。但目前缺乏有關于乳腺癌原發灶與轉移灶內ER、PR 水平變化及其對治療的影響回顧性報道。為此,作者以82例在本院接受治療的存在遠處轉移灶或腋窩淋巴結轉移灶的乳腺癌患者為研究對象展開實驗,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年2月~2018年2月在本院接受治療的存在遠處轉移灶或腋窩淋巴結轉移灶的乳腺癌患者82例作為研究對象,納入標準:①年齡40~70 歲;②患者及家屬簽署知情同意書;③原發灶切片來源于乳腺的原發癌腫塊。排除標準:①不能從癌腫塊切片原發灶或轉移灶樣本的患者;②病例資料記錄不完整的患者。本次研究所有病例均由本院倫理委員會批準。

1.2 方法 通過切除局部組織,獲取乳腺癌原發灶及轉移灶組織,采用免疫組化方法檢測病灶中ER、PR水平,參照《ASCO/CAP 乳腺癌激素受體免疫組化檢測指南》(2010年版)判讀標準[5],ER(-)和PR(-)判定為陰性,判定標準為ER 和PR ≤1%;ER(+)和PR(+)判定為陽性,判定標準為ER 或PR≥1%。

1.3 觀察指標 比較原發灶與腋窩淋巴結轉移灶中ER、PR 表達率及原發灶與遠處轉移灶中ER、PR 表達率;分析臨床治療情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

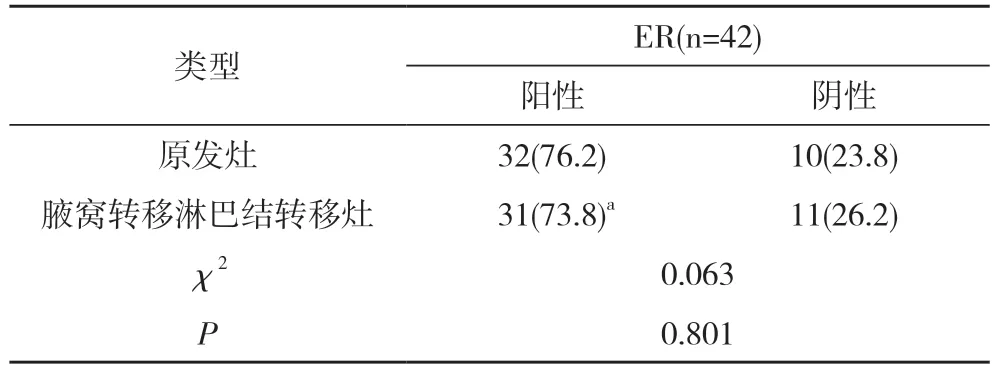

2.1 原發灶與腋窩淋巴結轉移灶中ER 表達率比較ER 檢測結果顯示,42例患者中原發灶陽性率為76.2%,腋窩轉移淋巴結轉移灶陽性率為73.8%,其中原發灶陰性腋窩轉移淋巴結轉移灶陽性1例,原發灶陽性腋窩淋巴結轉移灶陰性2例,ER 在原發灶和腋窩轉移淋巴結轉移灶中表達不一致率為7.1%。腋窩淋巴結轉移灶與原發灶ER 表達率比較,差異無統計學意義(χ2=0.063,P>0.05)。見表1。

表1 原發灶與腋窩淋巴結轉移灶中ER 表達率比較[n(%)]

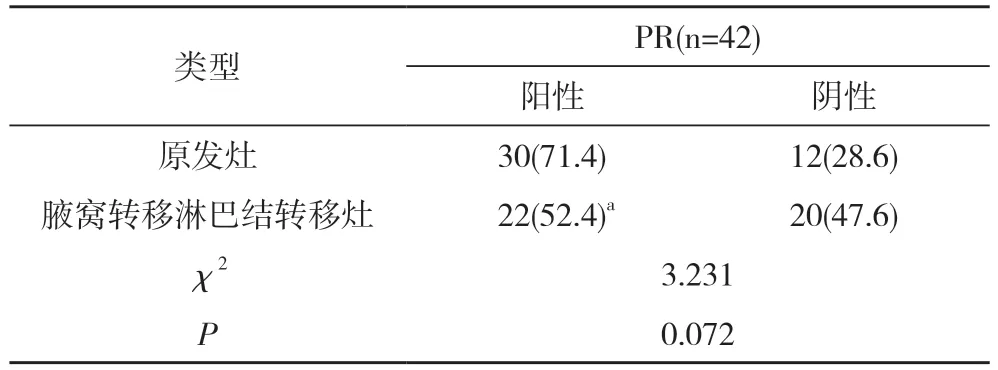

2.2 原發灶與腋窩淋巴結轉移灶中PR 表達率比較PR 檢測結果顯示,42例患者中原發灶陽性率為71.4%,腋窩轉移淋巴結轉移灶陽性率為52.4%,其中原發灶陰性腋窩轉移淋巴結轉移灶陽性4例,原發灶陽性而腋窩淋巴結轉移灶陰性2例,PR 在原發灶和腋窩轉移淋巴結中表達不一致率為14.3%。腋窩淋巴結轉移灶與原發灶PR 的表達率比較,差異無統計學意義(χ2=3.231,P>0.05)。見表2。

表2 原發灶與腋窩淋巴結轉移灶中PR 表達率比較[n(%)]

2.3 原發灶與遠處轉移灶中ER 表達率比較 ER 檢測結果顯示,40例患者中原發灶陽性率為75.0%,遠處轉移灶陽性率為72.5%,其中原發灶陰性轉移灶陽性4例,原發灶陽性遠處轉移灶陰性5例,原發灶和遠處轉移灶中表達不一致率為22.5%。遠處轉移灶與原發灶ER 表達率比較,差異無統計學意義(χ2=0.065,P>0.05)。見表3。

表3 原發灶與遠處轉移灶中ER 表達率比較[n(%)]

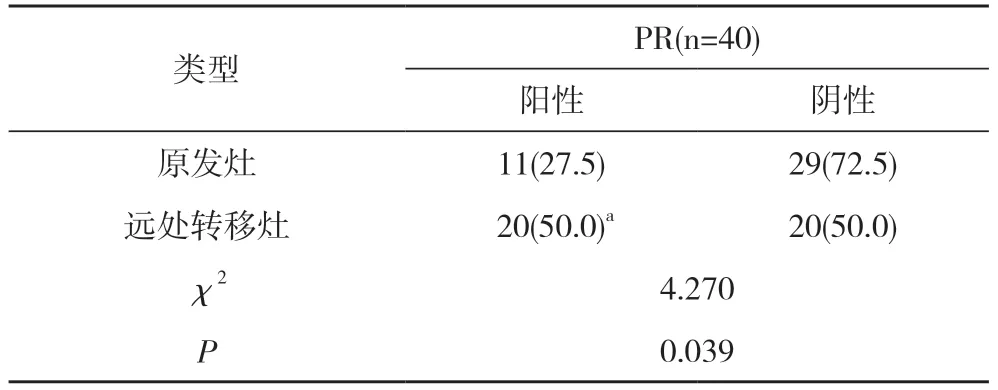

2.4 原發灶與遠處轉移灶中PR 表達率比較 PR 檢測結果顯示,40例患者中原發灶陽性率為27.5%,遠處轉移灶陽性率為50.0%,其中原發灶陰性遠處轉移灶陽性9例,原發灶陽性遠處轉移灶陰性2例,PR 在原發灶和轉移灶中表達不一致率為27.5%。遠處轉移灶與原發灶PR 表達率比較,差異有統計學意義(χ2=4.270,P<0.05)。見表4。

表4 原發灶與遠處轉移灶中PR 表達率比較[n(%)]

2.5 臨床治療情況分析 根據乳腺癌患者受體表達情況,有22.0%(18/82)的患者應增加內分泌治療。

3 討論

乳腺癌已成為女性癌癥相關死亡的第二大因素,且病灶轉移和復發是造成患者死亡的主要原因。研究顯示,乳腺癌中或存在部分較易發生轉移和復發的腫瘤細胞,且此類腫瘤細胞在原發腫瘤初診過程中有一定幾率無法檢測到,可能存在不同的基因特點,因此需要對患者復發轉移灶進行活檢,確定復發轉移灶內ER、PR 表達水平[6]。在乳腺細胞癌變時ER、PR 仍保留,表示癌細胞分化良好,如激素依賴性腫瘤,需原有激素調節細胞生長;若ER、PR 未保留,提示癌細胞分化差,無需原有激素調節細胞生長[7]。因此臨床上通常依據ER、PR 表達狀態對應使用曲妥珠單抗和/或激素對乳腺癌患者進行治療,但對復發轉移性乳腺癌,其治療指南仍存爭議,且隨著治療腫瘤的生物標記物狀態可能也會隨疾病進程發生變化[8]。但目前缺乏有關于腺癌原發灶與轉移灶內ER、PR 水平變化及其對治療影響的循證醫學證據,因此臨床上處理不盡相同。

實驗結果表明,腋窩淋巴結轉移灶與原發灶中ER、PR 的水平差異不顯著,42例腋窩淋巴結轉移灶患者ER、PR 檢測結果顯示,原發灶陽性率分別為76.2%、71.4%,腋窩轉移淋巴結灶陽性率為73.8%、52.4%,ER、PR 在原發灶和腋窩淋巴結轉移灶表達不一致率分別為7.1%、14.3%。表示原發灶與腋窩淋巴結轉移灶免疫組化結果的變化難以影響乳腺癌患者術后分子分型變化,同時也對輔助治療方案的制訂影響較小,但也應關注疾病進展過程中分子指標的變化,其可能是治療耐受的原因,可能改變患者的治療策略[9]。實驗結果還表明,遠處轉移灶與原發灶中ER 的水平比較,差異無統計學意義(P>0.05),遠處轉移灶與原發灶中PR 的水平比較差異有統計學意義(P<0.05)。40例遠處轉移灶患者中ER、PR 檢測結果顯示,原發灶陽性率分別為75.0%、27.5%,轉移灶陽性率分別為72.5%、50.0%,ER、PR 在原發灶和轉移灶中表達不一致率分別為22.5%、28.6%。表示乳腺癌原發灶和遠處轉移灶中的ER、PR 的表達存在一定差異性,可能影響患者后續治療方法以及對預后判斷造成一定的影響。分析原因可能與受到腫瘤生物學特性的改變、檢測技術的差異,不同染色和處理過程,受體之間的相互作用、既往治療的影響、不同的轉移部位影響[10-14]。

綜上所述,乳腺癌患者體內原發灶與轉移灶ER、PR 的表達存在一定差異,臨床治療過程中應對患者體內病灶進行受體再檢查,依據原發灶及轉移灶激素受體的表達對患者進行治療。