基于共享與整合理念的“民生服務中心”模式探索

王淼, 吳松濤, 張慧琳

(1.南京工業大學建筑學院,南京 211816;2.哈爾濱工業大學建筑學院,寒地城鄉人居環境科學與技術工業和信息化部重點實驗室,哈爾濱 150001;3.黑龍江省寒地建筑科學研究院,哈爾濱 150080)

0 引言

近年來,民生問題在國家發展中越來越受到重視,黨的“十九大”報告首次提出了“民生三感”一詞,即獲得感、幸福感、安全感。它的提出代表新時期城市居民的生活需求不再局限于物質層面標準,更追加了精神層面的訴求[1]。

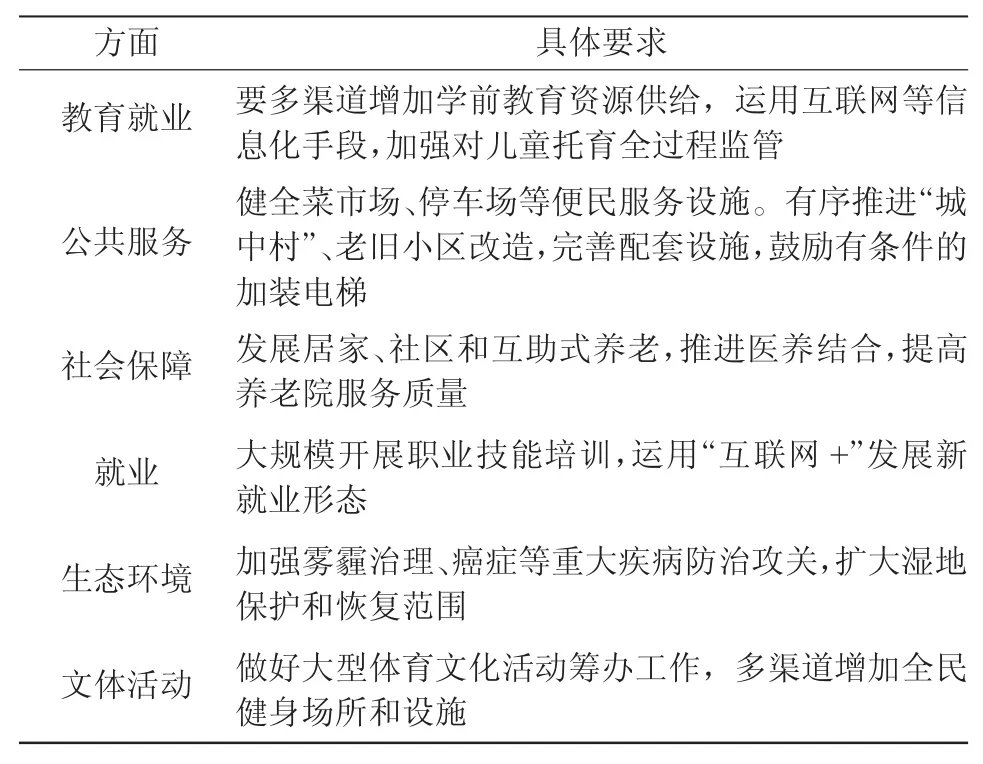

基于國家政策、社會、市場等因素分配城市發展中的物質、精神資源的問題即為“民生問題”,民生問題不僅僅涉及經濟領域,更涉及社會服務、國家政策等諸多領域。基于目前研究,民生問題主要包括就業、教育、居住、醫療、出行、養老、購物、環境等方面。2011年,我國在亞洲政黨專題會議做出的“發展與社會共享”為議題的報告中將“勞有所得、學有所教、住有所居、病有所醫、路有所通、物有所購”作為我國民生的基本要求,同時提出將民生工作和社會治理工作列為國家建設的兩大根本任務,高度重視、大力推進,提出更公平的民生舉措惠及全體人民見表1[2]。

表1 十三屆全國人大一次會議中民生舉措

與此同時,城市經濟轉型階段城市更新成為今后較長時期內城市建設的重要工作,現階段的城市更新重點主要可分為“城市空間的內部優化”以及“發展目標的重置”兩方面[3]。在此階段,民生需求目標與城市民生服務設施的配置相結合,將社區民生空間配置作為推動城市轉型的載體,成為轉型期城市更新的探索方向之一,也是“民生三感”與城市規劃相關研究的重要契合點。

1 社區民生服務設施規劃標準演進與實施

城市規劃學科對民生要求的“落實”是以社區配套服務設施規劃作為主要方式之一,特別是我國“十二五”規劃綱要中首次提出“推進基本公共服務均等化”發展目標[4]。民生服務作為基本公共服務衍生出來的概念,更加重視城市公共設施規劃中將公共服務資源向綜合民生服務轉化,促使我們重新梳理我國社區民生服務設施規劃的進程。

1.1 民生服務分類與配置的發展

計劃經濟時代,我國民生服務設施是由國家制定標準及指標,在按照計劃進行統一建設。這時期的民生服務設施在國家調控下滿足城市發展的基本功能和居民的基本需求,產生了如“大廠、大學、大所”等模式[5]。隨著市場化及社會轉型,按照居住區、居住小區和居住組團三級為民生服務設施制定了分級配建標準,并規定了不同規模應配置的設施項目[6]。

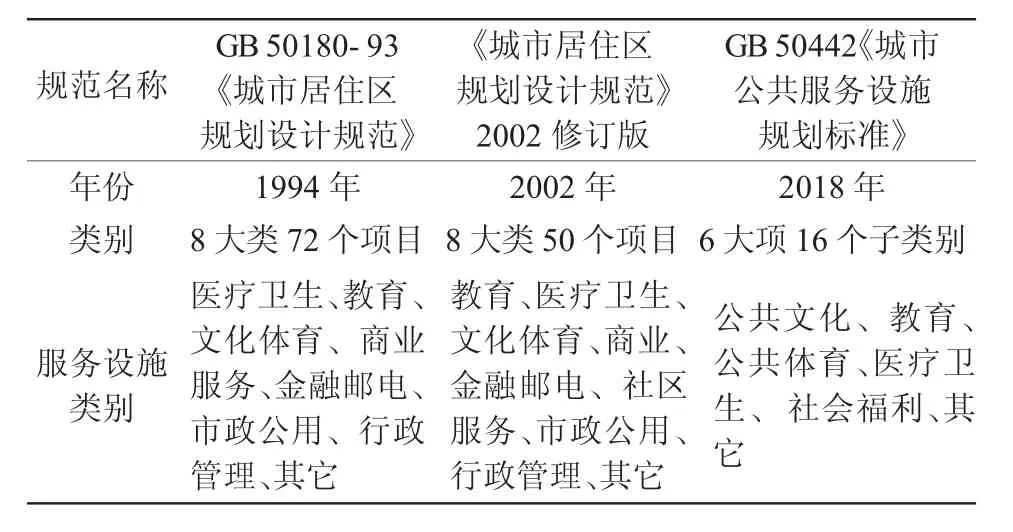

我國民生服務設施以居住區為參照規模制定配置標準,通常頒布相關標準并采用“千人指標”作為基礎控制配套設施的用地面積[7]。隨著社會發展和居民需求的改變,國家標準和地方規范對社區民生設施及其服務規模配置進行4次完善,市場化與國有主導,逐漸形成“社區級”配置的趨勢,如表2所示[8]。

表2 城市民生服務設施規范指標沿革

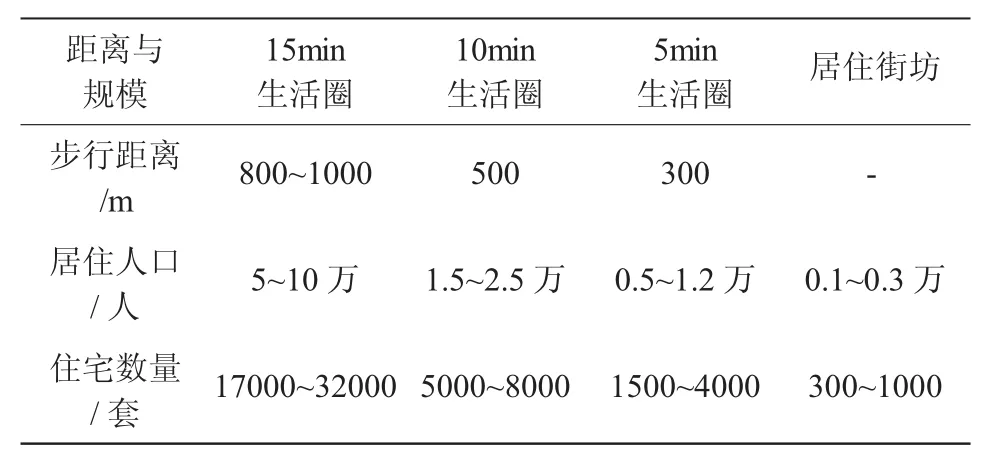

1.2 民生服務范圍劃定

我國城市規劃設計中通常以“服務半徑”作為設計指標配置民生服務設施,同時根據不同居住規模(居住區、居住小區、居住組團)對相應民生設施制定配備指標。2018年全面修訂的《城市居住區規劃設計標準》不再以居住區“分級”,按照人口和規模分為15、10、5min生活圈及居住街坊4個級別如表3所示。生活圈居住區以居民步行15、10、5min滿足物質與文化需求為原則劃分的居住區范圍來配置相應民生服務設施。民生服務設施先按照人口確定規劃規模,再按照居民需求分級配置[9]。

表3 城市居住區規劃設計標準人口規模分級

1.3 民生規劃現有問題

盡管我國城市社區與民生服務空間規劃一直處于研究熱點,但從城市規劃實施角度,民生服務設施配置仍存在很多問題。

(1) 規模小,種類雜。目前城市規劃相關規定對于城市住區建設所配備的服務設施種類具有強制性規定,即住區服務范圍必須配備全面的民生服務設施(如學校、養老、幼兒等)。但由于住區空間尺度有限,其配置民生服務設施能力也有限,導致目前我國多數建成住區均存在民生服務設施種類全但面積小或數量不足等問題。

(2) 分布分散。鑒于城市民生服務設施的配置主要受到住區規劃的限制,城市目前的民生服務中心多為小型、簡約式。這類中心通常只能提供基礎的民生功能,遠遠落后于人們日益增長的民生服務需求。而基于住區建立的各民生服務中心也導致了服務中心在城市分散分布,無法形成集中式的服務中心。

(3) 封閉布局。目前我國城市多數住區多采用封閉式管理制度。其內部建設得服務中心無法面向小區周邊居民服務,僅針對小區內部居民服務。這種狀況造成了民生資源浪費,也無法激活小區周邊環境,以“開放式街區”為目標的居住區規劃模式推進難度仍較大。

(4) 責權不清。管理機制方面,現有以“配套”和市場化為思想設立的民生服務設施除少量能轉給社區或政府外,大部分產權歸屬建設方,由社區使用,造成責權不清,使用矛盾大,信訪問題較為突出,社會穩定問題較多,尤以幼兒園及社區活動中心類設施爭議較大。

2 整合型民生服務中心的提出

2.1 整合型民生服務模式背景

2016年,為了構建更具效率的服務模式,全球及國內幾個重要機構(中國財政部、中國社會保障部門以及海外金融機構等)共同聯合提出了整合型服務的概念,即 Person-Centred Integrated Service(PCIS)。為了更準確地對現階段住區居民服務獲取進行配置,2018年國家對原有的相關居住區標準進行了修改,新出臺的《城市居住區規劃設計標準》提出了要為住區居民持續、連續性地提供均等化的服務。在這一背景下,整合型民生服務模式的構建顯得尤為重要。

2.2 整合型民生服務中心必要性

現代城市民生服務需求逐漸趨向于綜合化與復合化,整合型民生服務就是多種民生服務有機結合的體現。多種民生服務轉型空間的整合,也是城市居住區高效集聚的體現。整合后的社區則會將居民大部分的生活要求在片區內解決,從而緩解了城市中心的壓力,同時滿足了城市居民對于服務半徑內民生服務設施的需求,為城市結構轉型提供新模式。

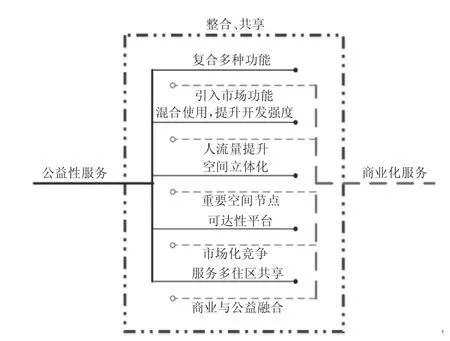

目前經濟發展帶來的居民生活水平的提升已經將以往對于民生服務“有無”的要求向更高級別進行邁進。不再局限于強調民生服務是否配置,而是對配置標準、質量、水平等更高層級進行要求,如圖1所示。

圖1 整合型民生服務互動關系分析

將社區小型分散的民生服務中心擇選后整合成服務一個片區的“民生綜合體”模式,可在區域中成為片區的活力載體,區域中心打破傳統商業與公益服務的壁壘,這種將傳統“公益性”民生服務與“商業性”民生服務之間形成整合,也進一步推動了城市的經濟發展。新整合后的“民生綜合體”不僅解決了居民對于民生服務項目的需求,并將打碎的小區公共服務重新整合,串聯周邊區域的服務及商業等需求,吸納就業,成為城市經濟發展新“蓄水池”,同時“片區服務部分自給”的形式,也減少了一定的出行,對城市交通和各類民生服務起到了一定的“調節池”的作用。

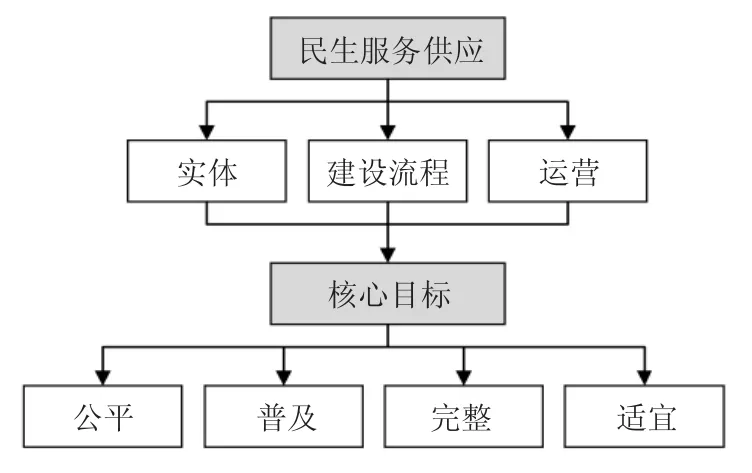

城市住區民生服務不僅包括傳統意義上的民生服務物質實體,還包括從供應到供給再到運營的整個過程,如圖2所示。因此將民生服務供應可以分為供應實體、建設流程和運營三個方面,其新目標就是最終令城市民生服務供應更加公平、普及、完整及適宜。

圖2 民生服務供應示意圖

3 整合型民生服務空間規劃模式構建

新時期民生服務主要存在三方面需求:第一,為了適應城鎮化人口壓力與土地集約要求,民生設施分級規模與要求逐步擴大;第二,城市根據自身發展狀況出臺民生規劃相關指標,并加強了指標的彈性,更有利于發揮各種民生服務設施的服務功能;第三,社區民生服務設施開始承擔城市發展結構的轉變責任。

3.1 民生“功能模塊”構成

不同城市片區尺度相差較大,因此不同尺度的民生服務中心應當配備不同功能的民生服務設施,以滿足社區居民對民生服務的差異需求,保障各層級居民享受民生服務的均衡性。根據民生配置相關規定,同時考慮城市片區居民需求及定位,各層級民生服務中心設施配置設定為9個模塊,如表4所示,均為“類型+模塊”模式。

表4 民生綜合體九大模塊

3.2 城市新區民生綜合體模式

文中針對城市新區架構下的民生服務需求提出獨立型“民生綜合體”模式。存量化城市發展對于城市新區提出重構要求,提出對傳統城市綠地、服務設施等聯合配建,促進了空間、服務、民生一體化發展[10]。民生綜合體配置模式指將民生服務設施按照等級配置,形成嵌套于城市等級體系的民生綜合體等級體系。

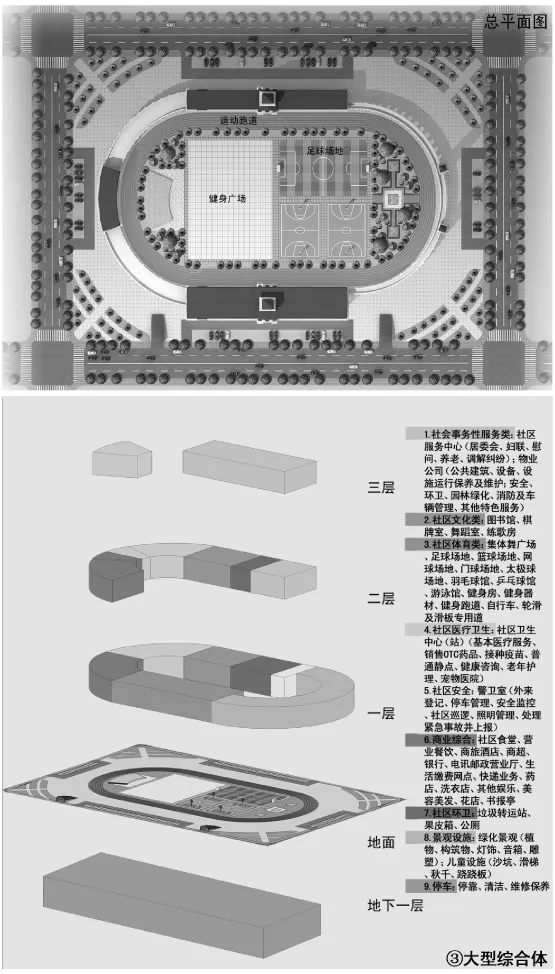

針對服務層級及服務片區人口規模的不同,可分為大、中、小三種等級規格。不同規格的綜合體配置模式主要分為三種類型:一是環繞型,即“環繞建筑+中心場地+地下停車空間”模式;二是中心型,即“中心建筑+環繞場地+地下停車空間”模式;三是相互融合型,即“半包圍建筑+不規則場地+地下停車空間”模式。其中環繞型模式主要針對大型民生綜合體,在大型空間建立圍繞式建筑,建筑圍合區域設置一定面積的綜合場地用于文體功能,場地的地下空間則配置為地下停車空間,如圖3所示;中心型模式主要針對中型民生綜合體,在區域中心位置設立建筑,圍繞建筑建立文體用途的環繞型場地,同時場地地下空間依舊設立為地下停車空間;對于空間相對不足的區域建立小型民生綜合體,主要模式則為前兩類的融合形式-按照地形設立不規則場地,建筑依據場地形式進行半包圍圍合,同時配置相應地下停車空間,如圖4所示。

圖3 大型綜合體平面加體塊分析

圖4 小型綜合體鳥瞰示意圖

3.3 規劃建議

3.3.1 管理模式

“市場-公益”的管理將城市行政、教育、醫療、商業等民生服務設施進行功能整體升級,形成社區民生服務中心。全民服務共享總體來說就是對于城市民生服務設施的一次“功能性整合”,新的“社區民生服務綜合體”由市場與政府共同參與,將傳統的商業服務模式轉換為(購買)公共服務模式,形成整合民生服務、商業和居民為一體的復合式“民生服務體系”。

3.3.2 規劃布局

民生綜合體規劃將居民生活和街區民生生活游憩緊密聯系起來,使公共景觀資源價值最大化的同時,讓城市厚重的歷史文化內涵和精神氣質得以弘揚、傳承,“民生綜合體”是集商業、文化、體育、衛生、教育等為一體的整合型中心。“民生綜合體”的建設需要結合街區的功能定位和社區需求,對社區進行彈性規劃和多樣化混合的街區民生服務提升建設,實現社區中心功能最大程度多樣化的布局,進而探索形成新時期的城市形態模式。

對現有部分建設條件較差區域,結合國家相關政策,以大規模更新為主,按新區規劃建設模式設置社區及配建街區民生中心,現有建設條件較好,不具備成片更新的舊城區,以現有城市商貿綜合服務設施為核心,可以對現有的居委會及公共服務空間等用房以保留、購買、租賃、改擴建為主。通過APP方式整合服務功能。整合后的其他用地和房屋可用于拍賣、出租使用。在社區民生公共服務中,政府、市場、社會居民共同參與-政府在機制、財政方面提供保障,市場在經營開發方面提供效益,社會在生活方式、公民參與方面彰顯體制優勢。

4 結語

文中針對新時期民生服務需求多樣化背景,基于城市整合及共享發展理念,提出“民生服務中心”這一將多樣化民生服務統一配置的綜合體模式。首先對十九大以來國家民生相關政策、法規進行梳理,并分析了從計劃經濟時代到新時期的民生服務分類與配置的發展,從多方面對現有分散式民生服務布局存在的問題進行分析,發現存在規模小、布局分散、封閉性強、責權不清等問題。基于此提出了整合型民生服務中心形式,并提出民生服務模塊的概念。針對城市新區架構下的民生服務需求提出獨立型“民生綜合體”模式,并根據服務層級及人口規模提出大、中、小三種等級規格及其布局方式,并最終從管理模式、規劃布局兩個方面提出指導性規劃建議。