基于村莊類型差異的農村居民點整治潛力研究

——以聊城市為例

黃梓鑫,付艷華,李 晶,殷守強,蔣 齋,馬天躍

(1.中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院,北京 100083;2.天津城建大學經濟與管理學院,天津 300384)

農村居民點不僅是農民生產生活的空間載體,也是鄉村振興和可持續發展的重要保障。隨著城鎮化進程的加快,農村勞動力涌入城市,導致人地要素匹配失衡。相關研究結果表明,我國有10.7%的農村居民點閑置或存在“空心化”現象,“一戶多宅”現象普遍[1-3],造成了土地資源的浪費,且存在布局散亂[4]、建設自由無序[5]、用地規模失調[6]、人居環境惡化[7]等問題,嚴重制約了鄉村發展。農村居民點整治作為全域土地綜合整治的重要內容和鄉村空間優化的重要組成部分,在提升鄉村用地效率,改善人居環境等方面發揮了積極作用,但通常將區域內鄉村作為同質化的整治對象,存在目標單一、模式固化等問題,造成了“千村一面”,影響了整治的成效[8-10]。針對此問題,已有研究從不同尺度水平上探究了居民點整治的地域差異,在區域尺度上,李鴻健等[11]以自然、經濟、社會等要素構建整治指標體系,確定居民點整治潛力分區;在縣域尺度上,盧一乾等[12]將居民點分為城鄉融合、重點發展、調整提高和搬遷改造4種類型探究其布局特征與驅動因素;鄉鎮尺度上,楊昕等[13]依據鄉鎮間的聯系強度和資源稟賦,確定三種不同的村鎮發展類型,這些研究為農村居民點的差異化整治提供了思路。

中共十九大提出了鄉村振興戰略,為推動鄉村的建設與發展提供了根本遵循。鄉村作為農村生產生活的載體和實現鄉村振興的基礎功能單元[14],在資源稟賦、結構功能、發展特征和目標定位等方面存在較大差異[15],《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》中提出了分類推進鄉村振興的要求,并將村莊劃分為集聚提升類、城郊融合類、特色保護類和搬遷撤并類。村莊是農村居民點整治的基本實施單元,因此,在準確識別村莊類型的基礎上實施農村居民點整治可以滿足多樣化鄉村空間格局優化需求,從而實現在提高土地集約利用效率目標的同時提升鄉村多重功能。然而,現有的整治潛力評價研究與村莊類型研究較為割裂,以鄉村類型為視角進行系統性分析的相關研究較少[16-18]。

聊城是國家級魯北農產品主產區和全國現代農業示范城市,也是黃河流域生態保護和高質量發展的重要城市和京杭大運河世界文化遺產帶上的核心節點城市,要求在鄉村空間優化過程中統籌糧食安全保障、生態保護修復、歷史文化傳承等多元目標。本文從聊城市村莊發展差異性與整治需求多樣性出發,以村莊視角下的“村莊類型識別與篩選—農村居民點整治潛力測算”為研究思路,探究村莊類型與農村居民點整治潛力的內在聯系,提出基于村莊類型差異的農村居民點整治實踐路徑,為開展村莊分類與全域土地綜合整治、優化農村居民點空間格局和農村經濟布局、推動城鄉區域協調發展和鄉村振興提供科學參考。

1 村莊類型與農村居民點整治的內在邏輯

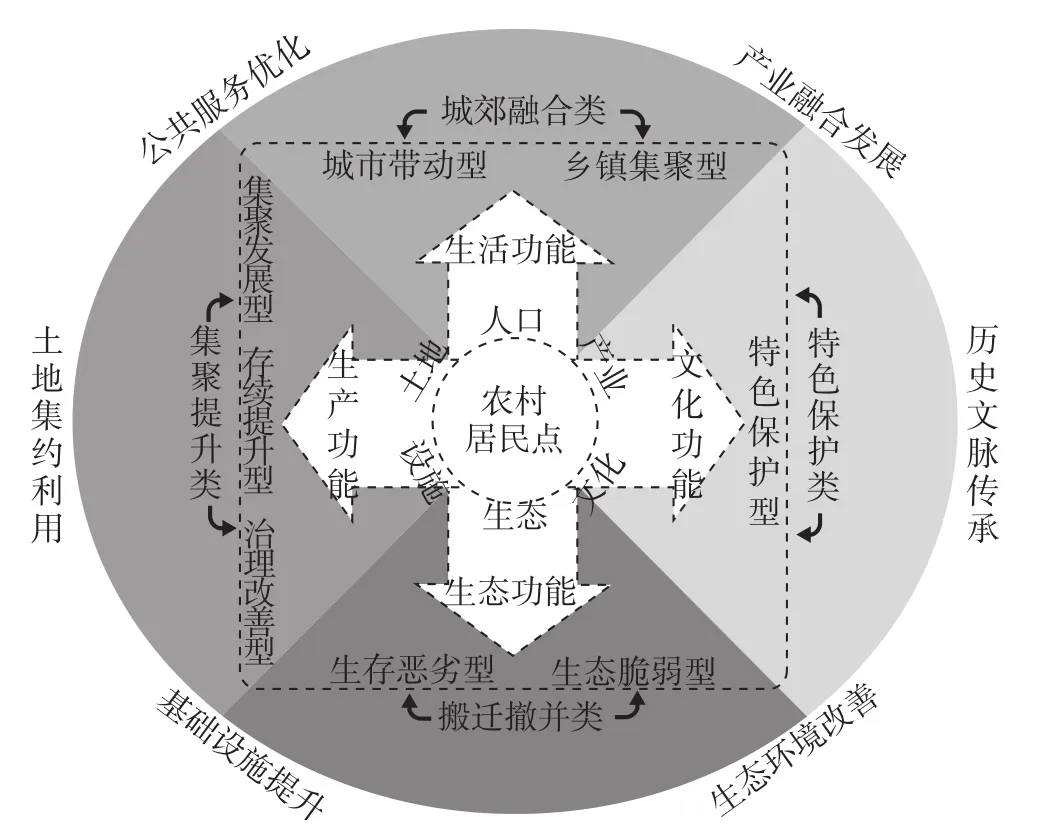

村莊是農村社會經濟活動的基本單元,由人口、土地、產業、設施、文化、生態等核心要素組成。在鄉村發展過程中,多元要素不同的交互作用方式和結構特點使村莊在生產、生活、生態、文化功能方面產生分異,形成多種村莊類型[19]。在鄉村振興背景下,不同類型村莊的功能定位和發展目標存在差異,使其對國土空間優化產生多樣化的需求[13]。農村居民點是鄉村空間的重要組成部分[20],在整治過程中,通過鄉村空間的要素重組、結構優化來提升地域功能[21]。為了更好地適應各類型村莊對于國土空間優化的需求,農村居民點整治應依據村莊類型設定差異化的目標,科學引導要素優化,進一步提升村莊功能[22-25],實現土地集約利用、基礎設施提升、公共服務優化、產業融合發展、生態環境改善和歷史文化傳承等目標(圖1)。本文根據《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》和《山東省村莊規劃編制導則》中的分類標準,結合聊城市村莊現狀特征和發展需求,將村莊分成劃分為4個一級類和8個二級類,作為制定農村居民點整治目標的基礎[26-28]。

圖1 農村居民點整治要素、功能、類型與目標Fig.1 Elements, functions, types and goals of rural residential area consolidation

城郊融合類是指位于城市近郊以及鎮區街辦內的村莊和農村新型社區,與城市要素流動較為活躍,受城市輻射帶動的優勢明顯。按照輻射主體的差異,可將其分為城市帶動型和鄉鎮集聚型。城市帶動型是受城市群、都市圈及各類園區影響的村莊,通過整治引導城鄉要素共享,促進產業融合發展;鄉鎮集聚型是位于縣、鄉級行政單位所轄的村莊,通過整治引導農業經營方式轉變、設施服務優化。

集聚提升類村莊由規模較大的中心村和其他仍將存續的一般村莊組成,根據聊城市村莊發展現狀劃分為集聚發展型、存續提升型、治理改善型3個二級類。其中,集聚發展型是經濟社會發展現狀較好且具有一定輻射帶動作用的中心村,通過整治改善基礎設施條件,推動農業現代化;存續提升型是區位條件一般,人口規模變化不大,對建設規模增長需求不高,仍將長期存續的村莊,通過整治提升土地利用效率,促進農業集聚化發展;治理改善型是社會經濟發展狀況較好,生態條件脆弱但可以實現有效治理的村莊,整治過程中應注重統籌生態環境保護。

特色保護類主要是指歷史文化名村、傳統村落、少數民族村落、特色景觀旅游名村,以及其他自然風景、村莊風貌特色突出的村莊,整治應以促進鄉村歷史文脈傳承為目標,激活鄉村文化基因,傳承和發展鄉村歷史文化,營造美麗村莊風貌,提升配套服務[29]。

搬遷撤并類村莊是指需要整體搬遷的村莊,分為生態脆弱型與生存惡劣型兩類。生態脆弱型是指位于生存條件惡劣、生態環境脆弱、自然災害頻發或存在重大安全隱患等地區的村莊,生態環境承載力小,發展受限;生存惡劣型是村民生存條件惡劣、人口流失嚴重的村莊,產業基礎較差,發展滯后。在生態或資源要素制約下,這類村莊發展受限,搬遷后以宅基地整治和生態環境的修復為重點。

2 研究區概況與數據獲取

2.1 研究區概況

聊城市位于山東省西部,地處35°47′~37°02′N、115°16′~116°32′E,屬于黃河沖擊平原,地勢西南高、東北低。全市總面積8 628 km2,轄8個縣(市、區),共計135個鄉(鎮、街道),5 782個村(社區),總人口609.83萬人,農村人口288.33萬人。全市生產總值2 259.82億元,其中,農業總產值317.6億元,是國家級農產品主產區①數據來源于《聊城統計年鑒(2020)》。。

據第三次國土資源調查數據顯示,2019年聊城市農村居民點總面積90 829 hm2,人均居民點面積145.5 m2,遠遠超過了《山東省建設用地控制標準》中“100 m2/人”的標準,且存在布局散亂、人居環境較差等問題。因此,聊城市將有序推進農村建設用地整治作為鄉村空間布局全面優化的重要任務,以農村居民點整治為重點,通過釋放農村建設用地潛力,為鄉村振興拓展用地空間。本文以聊城市5 782個行政村為研究對象,基于村莊的發展差異,以及在黃河流域生態保護及歷史文化傳承中所發揮作用的不同,開展農村居民點整治潛力研究,為實施國土空間綜合整治、優化農村居民點空間布局、制定差異化的村莊發展路徑提供科學依據。

2.2 數據來源

本文數據包括矢量數據、柵格數據和統計數據。矢量數據包括土地利用現狀、行政邊界、聊城市POI、生態保護紅線數據。其中土地利用現狀數據來自于第三次國土資源調查成果,行政邊界數據來源于全國地理信息資源目錄服務系統1∶100萬全國基礎地理數據庫(http://www.webmap.cn),POI數據來自聊城市POI(Point of Interest)數據庫(BigMap,2020年),生態保護紅線來自于聊城生態紅線數據庫(聊城市自然資源和規劃局)。柵格數據包括夜間燈光數據和人口密度數據,其中2020年夜間燈光數據提取自地球觀測組提供的年度全球VIIRS夜間燈光數據(https://eogdata.mines.edu/nighttime_light/annual/v20),人口密度柵格數據來源于WorldPop(https://www.worldpop.org)。統計數據為聊城市特色歷史文化名村目錄,來自于《聊城市歷史名城保護規劃(2018—2035年)》。

3 研究過程與方法

3.1 研究思路

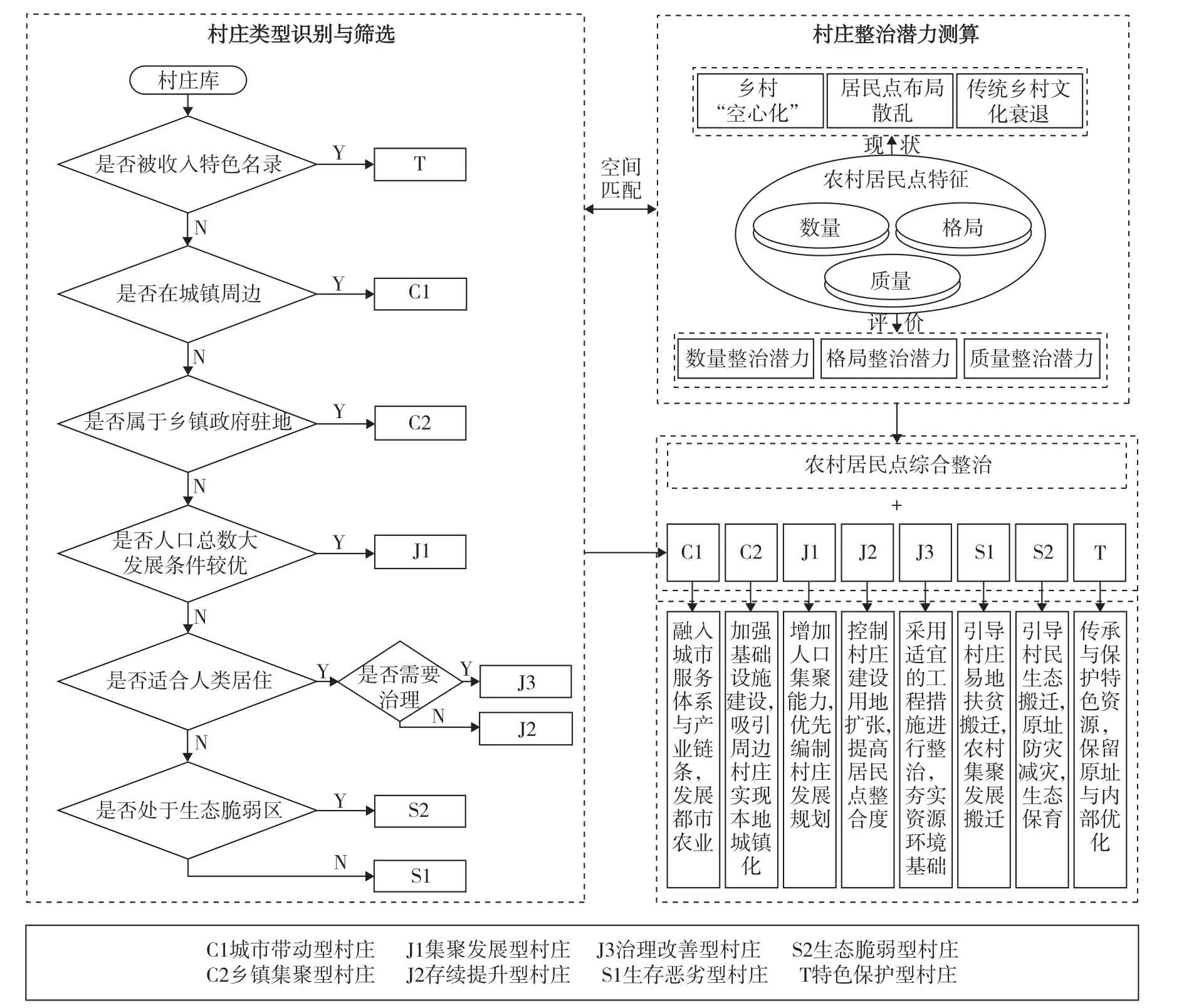

選取聊城市5 782個行政村為研究單元,以“村莊類型識別與篩選—農村居民點整治潛力測算”為研究思路,探究村莊類型與農村居民點整治潛力的關系。選取村莊的城鎮輻射影響、規模集聚程度、生態脅迫度等因子進行村莊類型識別,結合特色資源、區位條件和“三區三線”管控要求進行村莊類型篩選,將村莊分為4個一級類,8個二級類;以分類結果作為農村居民點潛力測算的依據,分析村莊的“數量—格局—質量”整治潛力特征,確定差異化的整治對策和實踐路徑(圖2)。

圖2 村莊分類與整治潛力評價研究思路Fig.2 Research scheme on village classification and consolidation potential evaluation

3.2 村莊類型識別與篩選

3.2.1 村莊類型識別

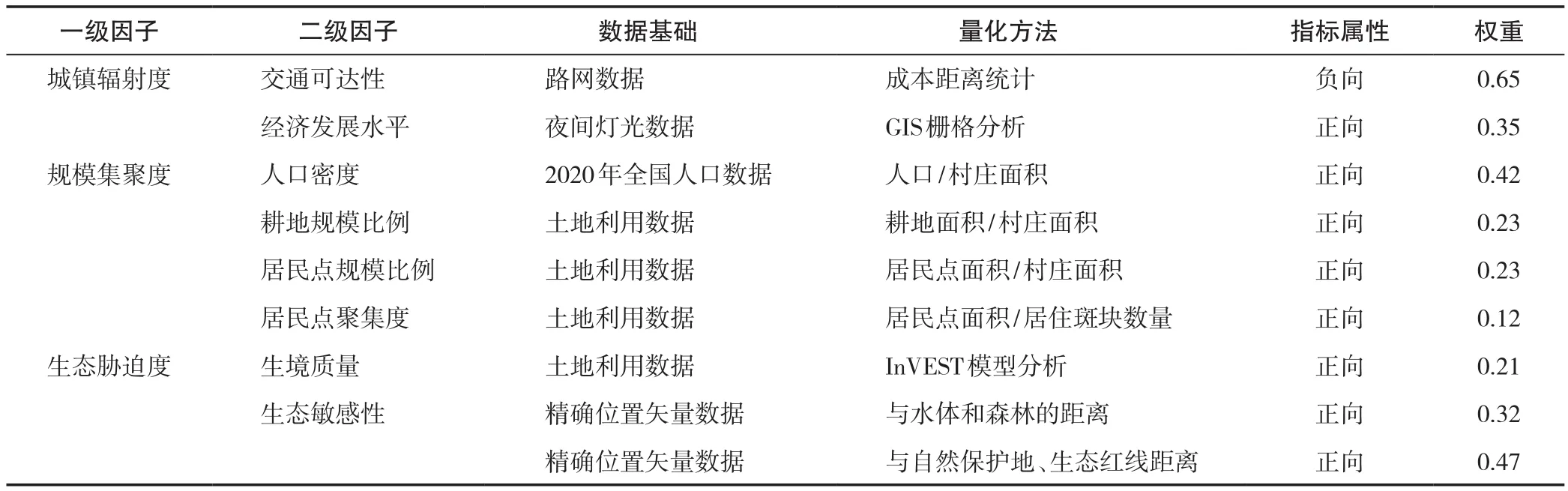

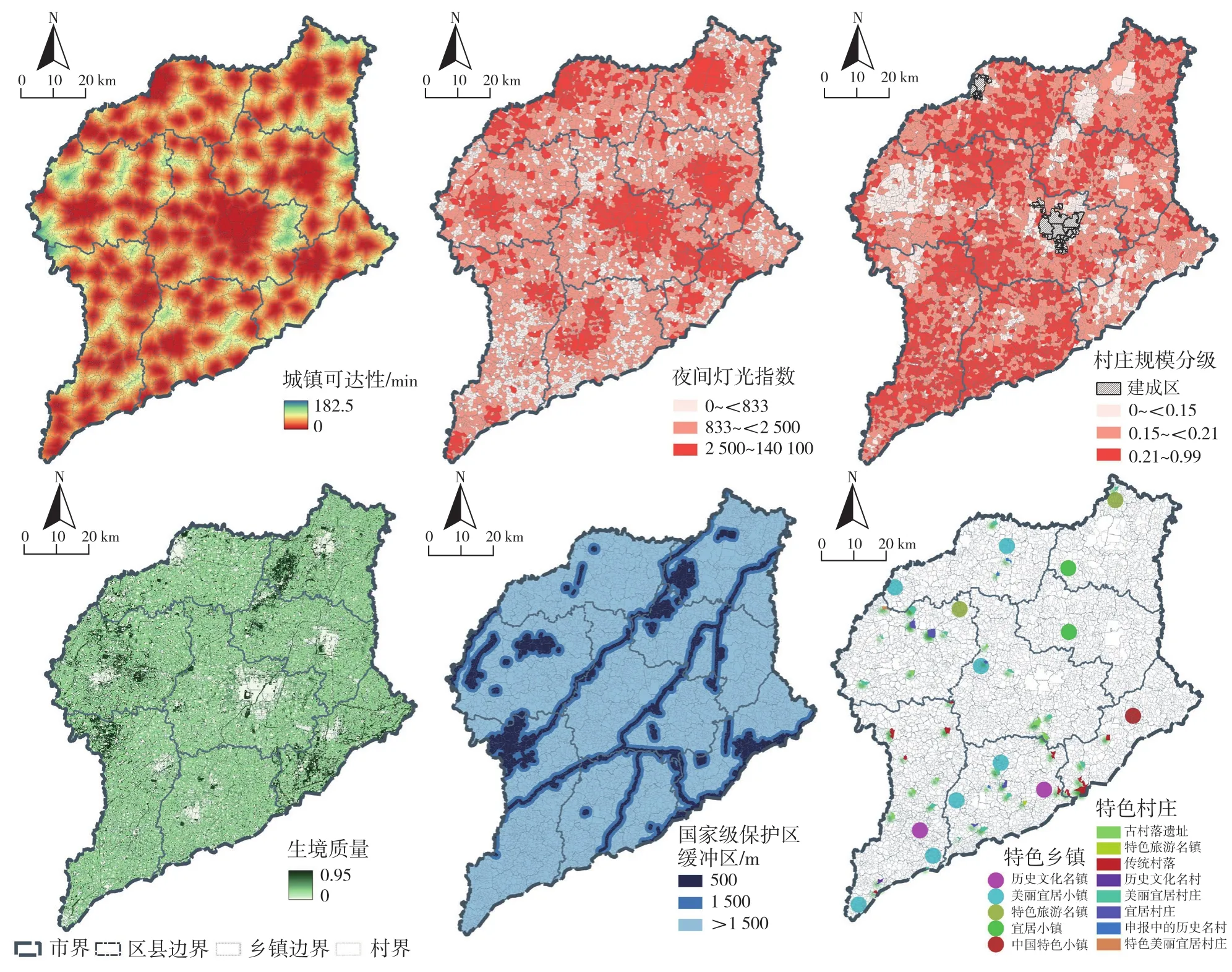

結合村莊發展的現狀條件,從城鎮輻射度、規模集聚度、生態脅迫度三個維度出發,建立類型識別指標體系(表1)。評價因子的選擇與計算方法如下:

表1 村莊類型識別指標體系Tab.1 Index system of village classification

(1)城鎮輻射對村莊的影響程度用村莊到建成區與建制鎮的交通可達性、夜間燈光的累計值來表征。本文用成本加權距離法測算交通可達性[30-31]。依據三調路網數據,通過ArcGIS的Distance/Cost Weighted工具進行可達性分析,設置路網的平均移動速度為5.04 km/h,其他區域的平均移動速度為3.24 km/h,計算居民點到建成區和建制鎮的最小累計移動時間成本。

(2)鄉村規模與集約度用人口密度、耕地與居民點用地的規模比例、居民點的聚集度來表征。

(3)村莊生態脅迫度用村莊的生境質量與生態敏感性表征。生境質量[32-33]反映村莊的生態本底,通過InVEST-Biodiversity模型提取城鎮用地、農業用地、工業用地、農村居民點作為影響生境質量的威脅源,計算生境指數Habitat。村莊生態敏感性反映村莊建設活動造成生態環境問題的難易程度和可能性大小,由村莊與水體、森林以及自然保護地、生態紅線的歐式距離加權計算。

首先,對各指標進行相應的標準化處理消除量綱差異,其次,用AHP層次分析法和德爾菲法確定指標權重,通過各指標加權求和得到綜合評價分值。

式(1)—式(2)中:X′ij表示i村莊第j項指標的標準化值;Xij表示i村莊第j項指標的實際值;Xjmin、Xjmax分別表示研究區內第j項指標的最小值與最大值;Ti表示第i個村莊的評價指數;Wj表示第j項指標的權重。

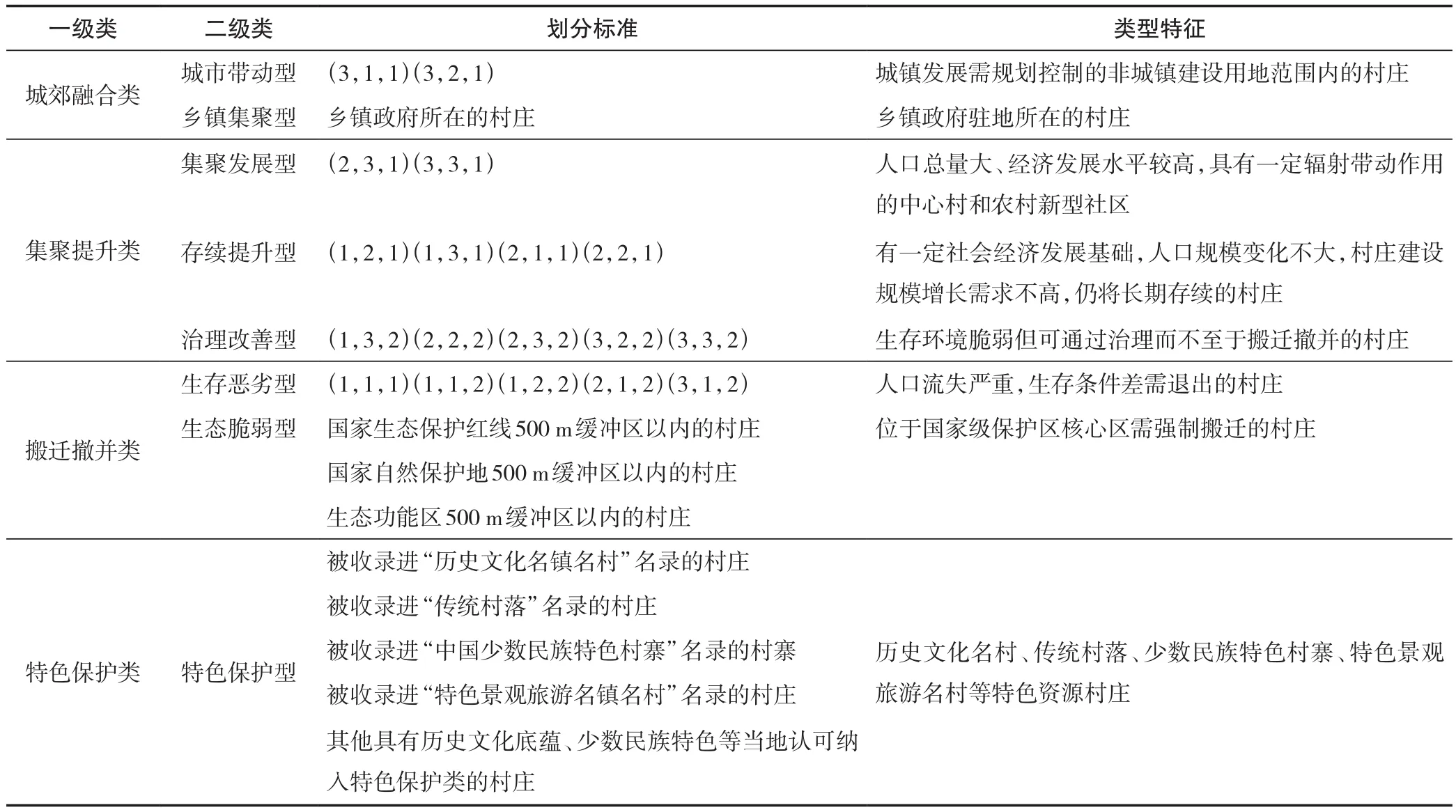

本文采用綜合指數法對各個指標進行疊加分析得到綜合評價分值,其中城鎮輻射度與規模集聚度的綜合分值用自然斷點法由高到低分為3、2、1三個級別,生態脅迫度由生境質量與生境敏感性加權求和后以自然斷點法由高到低分為2、1兩級。通過等級組合法結合專家建議的方式對村莊類型進行識別,具體村莊分類標準見表2。

表2 村莊分類標準Tab.2 Standards of village classification

3.2.2 村莊類型篩選

結合鄉村振興戰略要求,村莊類型篩選因素考慮到以下幾個方面。

(1)特色保護型村莊:《聊城市歷史名城保護規劃(2018—2035年)》中的歷史文化名村、傳統村落、少數民族特色村寨、特色景觀旅游民村等名錄的村莊,以及其他具有歷史文化底蘊、少數民族等特色的村莊。

(2)鄉鎮聚集型村莊:位于鄉鎮政府駐地的村莊。

(3)生態脆弱型村莊:位于國家生態保護紅線500 m緩沖區、國家自然保護地500 m緩沖區及水體與森林等生態功能區500 m緩沖區以內的村莊。

3.3 村莊整治潛力測算

在村莊分類的基礎上,構建“數量—格局—質量”的農村居民點綜合現狀評價體系(表3)。其中對農村居民點用地數量條件的研究選取農村居民點面積、人均居民點面積表征,分別反映絕對數量、相對數量;景觀格局條件用平均耕作半徑、居民點斑塊密度和居民點形態指數表征,分別反映耕作便利程度、農村居民點集中程度以及空間形態特征。居民點平均耕作半徑、斑塊密度和形態指數的量化方法由式(3)—式(5)表示;村莊質量條件反映村莊基礎設施與公共服務設施的完備情況,用距最近中學的距離、距最近小學的距離、距最近幼兒園的距離、距縣級以上道路距離、距醫院衛生所距離表征。

表3 農村居民點整治潛力影響因素及權重Tab.3 Impact factors and weights of consolidation potential of rural residential land areas

式(3)中:R為平均耕作半徑;S為鄉鎮總面積;n為所包含居民點數量。

式(4)中:I為居民點斑塊密度;Wi為評價單元i的農村居民點斑塊數量;Si為評價單元i的面積。

式(5)中:FRAC為居民點形態指數;Pij為居民點斑塊ij周長;aij為面積。

為了表現評價結果的差異性,結合專家建議,通過1.0、0.8、0.5、0.3、0.1的5級標準化賦值表達高、較高、中、較低、低5個等級,依據層次分析法和德爾菲法確定指標權重。計算步驟如下:

(1)測算各村莊居民點潛力指數:數量潛力是村莊居民點數量現狀與目標值的差值;格局潛力是村莊景觀格局水平現狀與目標值的差值;質量潛力是村莊設施質量水平現狀與目標值的差值,潛力值的大小反映現狀條件下可以優化的程度。通過式(6)計算各個準則層的整治潛力以及村莊綜合整治潛力。

式(6)中:ΔTi為第i個村莊居民點的整治潛力指數;Ti現狀為第i個村莊居民點現狀指數;數量、格局、質量的現狀指數Ti現狀計算同式(1)—式(2);Amax為同類型同等級下現狀的最大值;δ為同類型同等級下現狀值的方差。

(2)測算各村莊居民點理論整治面積:農村居民點理論整治面積計算方法遵循人均建設用地法,在不考慮未來人口變動的條件下按照式(7)測算各村莊農村居民點整治面積。

式(7)中:ΔSi為第i個村莊居民點的理論整治面積;Si現狀為第i個村莊現狀居民點用地面積;Bt為人均居民點用地面積;Pi為第i個村莊現有人數。

根據《山東省建設用地控制標準》中“城郊區農村居民點人均建設用地面積不得超過90 m2/人,其他區域農村居民點不得超過100 m2/人”的規定,本文結合村莊分類結果,對不同類型村莊使用不同的人均用地面積標準值,其中聚集提升類Bt= 100 m2/人,城郊融合類Bt= 90 m2/人,搬遷撤并類Bt= 0,特色保護類保持原有規模。

(3)測算各村莊居民點現實整治面積:根據村莊理論整治面積與整治潛力指數計算農村居民點現實整治面積[34-35],見式(8)。

式(8)中:ΔS′i為村莊i修正后的現實整治面積。

4 研究結果

4.1 村莊分類結果

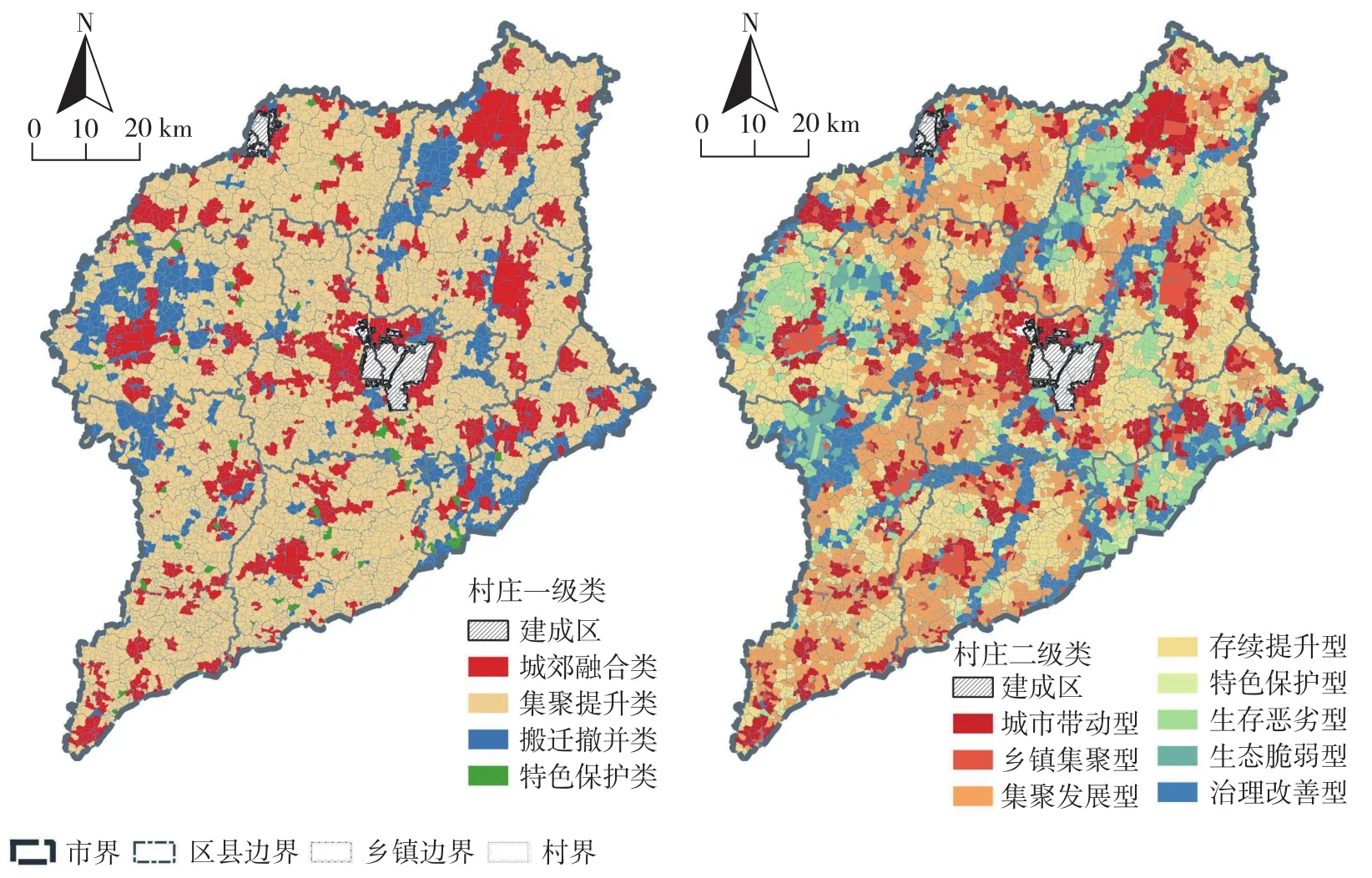

聊城市村莊分類的研究結果表明,一級類中數量最多的是集聚提升類(圖3),有4 678個行政村,占總數的71.13%,其中聚集發展型1 861個,存續提升型2 041個,治理改善型776個;城郊融合類村莊1 137個,其中城鎮帶動型984個,鄉鎮聚集型153個;拆遷撤并類村莊717個,其中生存惡劣型626個,生態脆弱型91個;特色保護型45個。從村莊類型分布(圖4)可以看出,城郊融合類較多分布在建成區周邊以及建制鎮的農村新型社區,在區縣的中心集聚。聚集發展型與城郊融合類聯系緊密,在空間分布上與城郊融合類村莊相鄰;存續提升型位于區縣的周邊地區,在聚集發展型周邊且與城郊融合類村莊相隔較遠;治理改善型與水系的分布相關,主要在運河、黃河、徒駭河、馬頰河等生態功能區邊緣(圖5)。搬遷撤并類多位于冠縣、莘縣、東阿縣、高唐縣,主要分布在林場周邊以及水域附近的村莊。特色保護類主要分布在西南部,包含7個古村落遺址、12個省級傳統村落、1個省級歷史文化名村、17個省級美麗宜居村莊、5個省級宜居村莊、1個國家級特色美麗宜居村莊。

圖3 各區縣村莊類型結構與全市村莊類型比例Fig.3 The propotion of village types in each district and the entire city

圖4 村莊分類圖Fig.4 Village classification

圖5 村莊類型識別指標Fig.5 Indicators of village classification

二級類中,存續提升型村莊數量占比最高,占總數的31.0%,其次是集聚發展型,占總數的28.3%。各區縣的村莊類型比例有較大差異(圖3),陽谷縣、莘縣、高唐縣、茌平縣城市帶動型比例最低,受城鎮輻射影響較小,城鎮化水平相對較低;高唐縣、東阿縣、茌平縣存續提升型比例較高而集聚發展型比例較低,區位條件與資源稟賦較差;冠縣、東阿縣的治理改善型與生存惡劣型村莊占比較高,受生態脆弱度的影響較大;特色保護型村莊主要分布在陽谷縣、莘縣、冠縣、東阿縣。

4.2 整治潛力測算結果

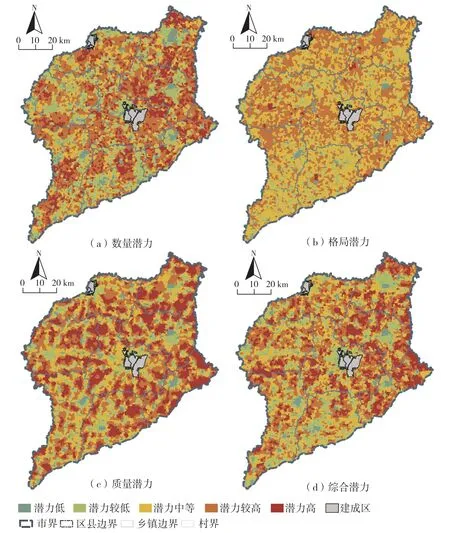

根據村莊整治潛力測算結果的空間分布來看(圖6),數量潛力較高的區域主要分布在東昌府區、莘縣以及臨清市,該區域居民點總量大;格局潛力在全市分布呈現西北高,南部低的趨勢,格局潛力較高的村莊分布在冠縣與東阿縣,該區域居民點斑塊小且分布散亂,與農田相距較遠;質量潛力較高的區域多為遠離城鎮的村莊,該類村莊到學校、醫院以及主干道的時間成本較高;綜合潛力高的村莊分布在市域東部的高唐縣、茌平縣、東阿縣。

圖6 農村居民點潛力評價圖Fig.6 Consolidation potential of rural residential areas

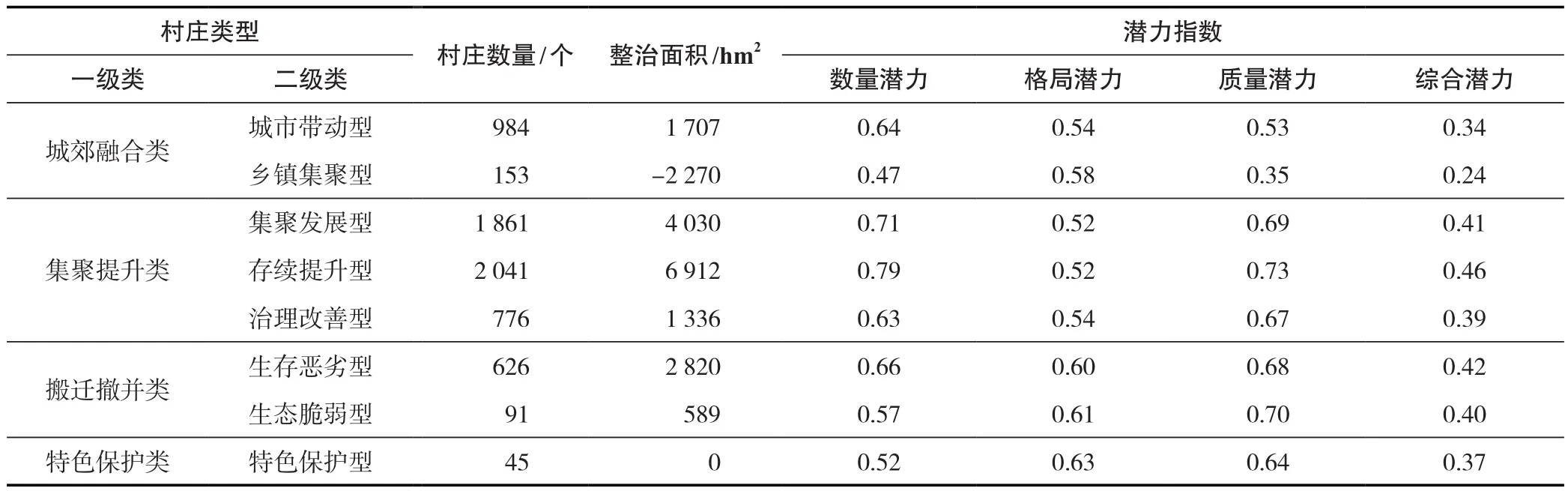

基于分類的潛力分析結果(表4),聊城市農村居民點現實整治潛力為15 155 hm2,占比16.7%。城郊融合類村莊現實整治面積較少且潛力較低,其中城市帶動型現實整治面積1 707 hm2,其質量潛力(0.53)和綜合潛力(0.34)較低;鄉鎮集聚型村莊現有居民點規模不能滿足未來發展需要,需增加面積為-2 270 hm2,其數量潛力(0.47)、質量潛力(0.35)、綜合潛力(0.24)在所有類型中均為最低。集聚提升類村莊整治潛力最大,現實整治面積占全市總量的54.76%,其中集聚發展型現實整治面積4 030 hm2,其數量潛力(0.71)在所有類型屬于較高值;存續提升型現實整治面積6 912 hm2,其數量潛力(0.79)、質量潛力(0.73)、綜合潛力(0.46)在所有類型中均為最高。搬遷撤并類村莊的綜合整治潛力較高,其中生存惡劣型現實整治面積2 820 hm2,其綜合潛力(0.42)在所有類型中屬于高值;生態脆弱型現實整治面積589 hm2,其格局潛力(0.61)、質量潛力(0.70)、綜合潛力(0.40)在所有類型中均處于高值。特色保護類村莊無可整治面積,其格局潛力(0.63)在所有類型中為最高值。

表4 村莊類型與整治潛力分析Tab.4 Analysis of village types and consolidation potential

研究結果表明,不同類型村莊的整治潛力具有明顯的差異性(圖7)。存續提升型、集聚發展型村莊數量潛力高于其他類型,特色保護型、鄉鎮集聚型村莊數量潛力較低。各類型村莊格局潛力差異較小,生態脆弱型與特色保護型村莊格局潛力較高,居民點斑塊較分散、距離農田較遠、形態指數欠佳;聚集發展型村莊格局潛力較低,村莊耕作便利度高、景觀格局水平較好。存續提升型與生態脆弱型村莊質量潛力較高,村莊現有基礎設施條件相對較差;城鎮帶動型、鄉鎮聚集型村莊質量潛力較低,配套基礎設施較為完善。存續發展型村莊綜合潛力最高,是綜合整治的重點區域;鄉鎮集聚型村莊發展水平較好,綜合潛力最低。

圖7 各類型村莊農村居民點整治潛力箱線圖Fig.7 Boxplots of consolidation potential of rural residential areas in various types of villages

4.3 各類型村莊整治潛力特征及整治策略

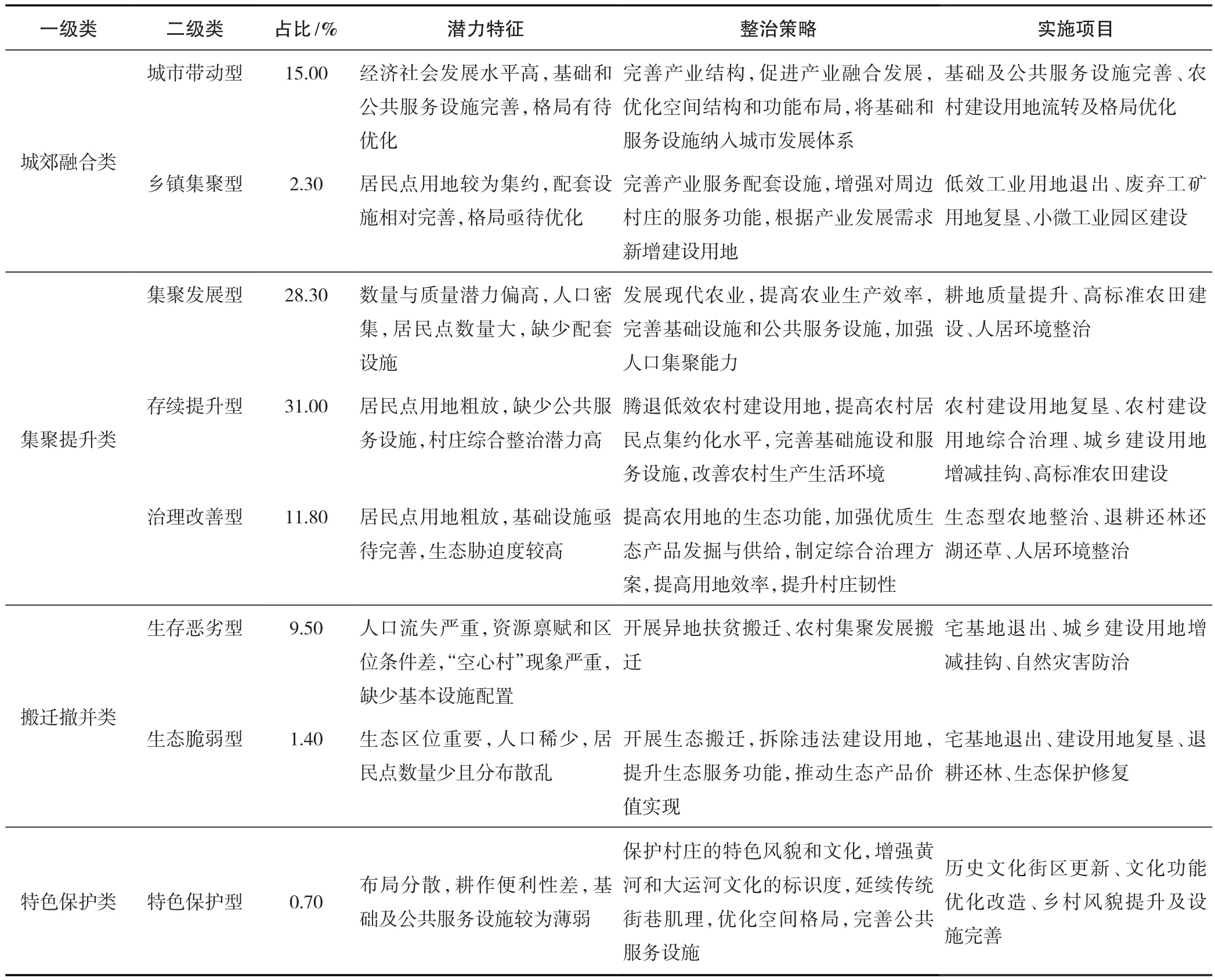

根據聊城市各村莊類型的潛力特征與整治需求,提出村莊針對性的農村居民點整治策略和實施路徑。不同類型村莊的具體整治對策如表5所示。

表5 各類型村莊整治潛力特征、策略與項目Tab.5 Characteristics, strategies and projects of consolidation potential for various types of villages

(1)城市帶動型村莊,社會經濟發展水平較高,受城鎮輻射影響最大,是城鄉融合的先行區,基礎與公共服務設施較為完善,整治潛力低。通過開展農村建設用地流轉,優化空間結構和功能布局,將基礎和服務設施納入城市發展體系,加快城鄉設施共享。發揮區位優勢,完善產業結構,促進產業融合發展。

(2)鄉鎮集聚型村莊,是鄉鎮政府駐地的中心村和農村新型社區,發展現狀較好,農村居民點用地利用集約高效,整治潛力低。應發揮區位優勢,發展優勢產業,通過低效工業用地退出及小微型工業園區建設優化產業結構,根據產業發展需求新增建設用地,強化在鎮域范圍內的核心地位。完善產業服務配套設施,增強對周邊村莊的服務功能。

(3)聚集發展型村莊,人口密集,資源稟賦條件較好,人均居民點用地數量高,數量整治潛力較高。完善基礎設施與公共服務設施配置,改善服務條件,增強吸引力;開展耕地提質改造、高標準農田建設工程,加快推進農業基礎設施建設,發展現代化農業增強農村居民點的集約度,提升人居環境,吸引周邊鄉村村民和承接搬遷撤并類村莊遷入,形成“中心村—衛星村”的模式。

(4)存續提升型村莊,數量占比最高,在空間分布上臨近聚集發展型村莊及區縣的周邊地區,耕地破碎化嚴重,居民點用地粗放,公共服務設施條件差,村莊整治潛力最高,是未來通過整治騰退農村建設用地以補充耕地或作為城鄉建設用地增減掛鉤拆舊區選址的重點區域。嚴格控制村莊用地規模擴張,以原地微循環的方式開展農村建設用地復墾,逐步提高農村居民點集約化水平;通過農村建設用地綜合治理,優化空間結構、完善基礎施設和服務設施,改善人居環境;開展高標準農田建設,完善農業配套設施,改善農業生產條件,激發鄉村活力。

(5)治理改善型村莊,具備一定的村莊規模和社會經濟發展基礎,但生態脅迫度較高,在空間分布上靠近運河、黃河、徒駭河、馬頰河等生態功能區邊緣,成帶狀分布。在發展中要在維護與改善生態環境的基礎上,合理開展生態型農地整治,加強優質生態產品發掘與供給,制定綜合治理方案,提高用地效率,提升村莊韌性。

(6)生存惡劣型村莊,主要分布在菜屯鎮、清平鎮、冠縣古梨園、冠縣黃河故道、莘縣馬西林場、馬頰河、徒駭河、大運河、東阿黃河森林公園等生態功能區內,且村莊距城鎮中心較遠,人口流失嚴重,村莊資源稟賦較差,缺少基本的設施配置,綜合整治潛力較高。在充分尊重村民意愿和有效保護村民合法權益的基礎上,以政府為主導,有計劃、有步驟地開展異地扶貧搬遷、農村集聚發展搬遷等,加快土地流轉,開展宅基地退出項目,推進城鄉建設用地增減掛鉤。

(7)生態脆弱型村莊,在空間上位于國家生態保護紅線、國家自然保護地范圍內,居民點格局、質量水平較差,且不具備村莊發展條件,需進行搬遷撤并。此類村莊應拆除違法建設用地,引導村民集中居住并騰退低效農村居民點,在搬遷過程中要注重生態保育、防災減災。開展建設用地復墾,進行生態保護修復,充分利用生態優勢,推動生態產品價值實現。

(8)特色保護型村莊,布局較為分散,耕作便利性較差,未形成完整的文化脈絡。應梳理村莊特色資源,保護和傳承村莊的特色風貌,保留鄉土文化,增強黃河和大運河文化的標識度和感知度。開展歷史文化街區更新、文化功能優化改造,在延續傳統街巷肌理的基礎上優化空間格局,開展鄉村風貌提升及配套公共服務設施完善,推進鄉村特色旅游業的發展,形成保護與發展并重和相互促進的機制。

5 結論與討論

(1)依據國家對于因類施策實現鄉村振興的戰略要求,本文從城鎮輻射、村莊規模集聚度、生態脅迫度三個維度,構建村莊類型識別體系,將聊城市的行政村分為城市帶動型、鄉鎮集聚型、集聚發展型、存續提升型、治理改善型、生存惡劣型、生態脆弱型、特色保護型。其中,存續提升型數量最多,占總數的31.0%,特色保護型數量最少,是聊城市鄉村文化保護與傳承的重點。從空間分布上來看,城郊融合類主要分布在建成區周邊的新型農村社區,存續發展類村莊集中在區縣周邊地區。治理改善型與生態脆弱型村莊受黃河故道、運河以及國有林場等生態功能區影響,在空間上呈條帶狀分布;特色保護類村莊主要分布在西南部,多為古村落遺址、傳統村落、美麗宜居村莊。

(2)基于“數量—格局—質量”的農村居民點整治潛力評價結果表明,不同類型村莊在整治潛力上存在明顯差異,其中,存續提升型村莊綜合潛力最高,是綜合整治的重點;集聚發展型是數量挖潛的重點類型;格局潛力在類型間的差異較小,優化的重點為生態脆弱型與特色保護型;質量潛力較高的村莊類型為存續提升型與生態脆弱型。基于此,提出各類型村莊的整治策略和具體實施項目。

(3)在農村居民點整治過程中認清村莊整體類型差異,可以有效識別不同類型村莊的整治潛力特征和需求,提出差異化的整治策略,為更好地實現鄉村要素統籌,結構協調和功能提升提供可行方案。為從市域尺度明確農村居民點的整治目標、方向和任務,分類推動鄉村振興提供實踐路徑。

隨著鄉村振興戰略的推進,國土綜合整治內涵的拓展,不考慮村莊類型差異傳統農村居民點潛力測算方法,很難滿足村莊多元化的發展和農村居民點整治目標多元化的需求,易造成“一刀切”的整治方案和“千村一面”的整治結果。因此,本文提出的研究思路和方法為因類施策的農村居民點整治提供新思路,有利于實現區域多元化的整治目標,分類推進鄉村振興。但我國土地幅員遼闊,不同地區在自然地理條件、社會經濟發展程度、生態環境、文化風俗等方面均有差異,因此在村莊分類時可根據區域實際情況調整相應指標。農村居民點整治是一項復雜的系統工程,本文側重于物質層面的測算,缺乏對農民意愿與訴求的考慮和實證研究,將是本文后續研究的主要方向。