逆境下圖書編輯如何踐行工匠精神

文|蔣 浩

作為新時代圖書編輯,要逆境突圍,唯有堅定信念,發揚工匠精神,敬業愛業志業,在批判繼承、轉化創新中做好圖書的出版工作,才能承擔起文化傳承和發展的使命。

隨著時代的發展,處于強大沖擊下的出版業,從出版體制、閱讀市場到編輯人才,都遭遇前所未有的困境。特別是后疫情時代的影響深遠,開卷公司《2021 年圖書零售市場報告》顯示,和疫情前相比,圖書整體零售市場呈現負增長。作為新時代圖書編輯,如何逆境突圍,使圖書出版與現代社會相適應、與人們日益多元的精神文化需求相契合,助推社會主義文化強國建設?

2020 年,習近平總書記在全國勞動模范和先進工作者表彰大會上指出,在長期實踐中,我們培育形成了“執著專注、精益求精、一絲不茍、追求卓越的工匠精神”,點明了工匠精神的四個基本內涵。作為新時代圖書編輯,要逆境突圍,唯有堅定信念,發揚工匠精神,敬業愛業志業,在批判繼承、轉化創新中做好圖書的出版工作,才能承擔起文化傳承和發展的使命。

隨著市場經濟的快速發展,編輯作為一種“板凳一坐十年冷”的職業,越來越不被人們青睞。應該說,現今從事或未來有志于從事編輯工作的人員,都是有一定文化理想和情懷的人。但近年來,隨著新媒體的沖擊和大眾娛樂化傾向的加劇,再加上后疫情時代的影響,書業遭遇到前所未有的挑戰。很多有名的出版人被迫“文化出走”。一些出版社和編輯也開始只注重市場利益,大量粗制濫造、重復出版的出版物在圖書市場出現,產生了極大的負面影響。這都是因為編輯人員缺乏對職業的敬畏感造成的。

編輯作為一種源遠流長的職業,可追溯至商代,它和中國傳統文化的發展相輔相成,正因為有了大量愿“為他人做嫁衣裳”的編輯,有了編輯工作千百年對“工匠精神”的不懈追求,中華優秀傳統文化才得以傳承和繁榮發展。從本質上來說,編輯工作是為民族精神培根鑄魂的工作。

敬業是工匠精神最基本的要求,正是有了編輯對職業極度的熱愛和敬畏,對出版導向的嚴格把關,對編校工作的精益求精,對圖書品質和細節的不斷打磨,對追求完美的全身心投入,才有了大量精品圖書的誕生。

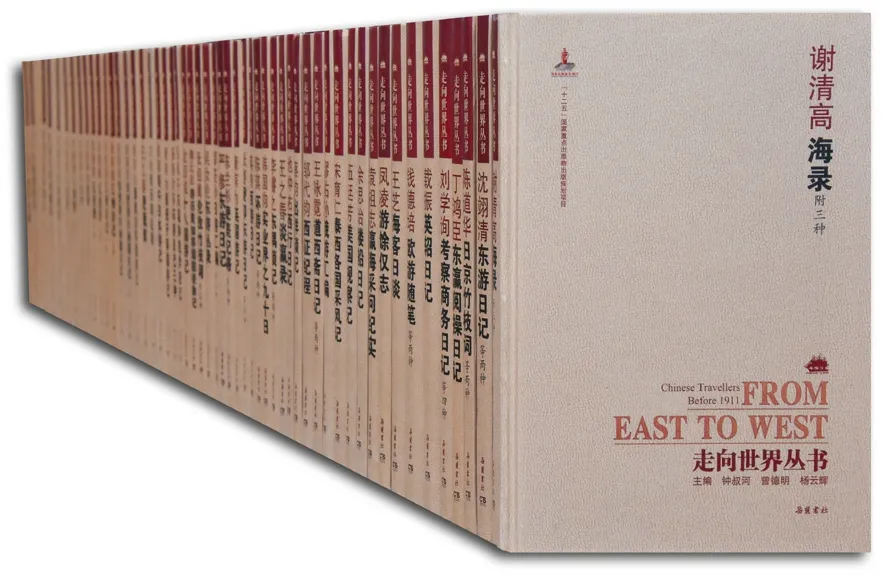

我們的前輩出版人一直是這樣做的。岳麓書社出版家鍾叔河先生年逾九十,仍奮斗在出版一線,他一直把圖書出版工作的完美和極致作為自己的目標和成就,從選題的策劃、編校的審定、裝幀的設計到印制的把控,老先生都親力親為,不遺余力。近幾年中,因跟隨鍾先生做書,幸得親炙,多承垂訓。鍾先生始終認為,編輯工作不僅僅是為了養家糊口,而是要做出打動人心、滋養生命、給人力量的圖書產品。編輯工作體現在圖書中的精神和力量,是作者不能替代的,因此,必須常懷敬畏,不能掉以輕心。正因如此,鍾先生才在出版事業上做出了如此大的成就:1993 年獲第三屆韜奮出版獎,編輯的《走向世界叢書》受到學術界的廣泛贊譽,曾獲“中國圖書獎”等獎項。2012 年,岳麓書社重啟《走向世界叢書》續編工程,82 歲的鍾先生擔任主編,使《走向世界叢書》成百種完璧。2017 年9 月15 日,鍾叔河和他主編的《走向世界叢書》榮獲第六屆坡州圖書獎特別獎。

中國編輯學會會長郝振省先生在《關于名編輯、學者型編輯的評價標準與成長路徑》一文中指出:“就編輯內在條件而言,應該具有全面的業務素養。這些業務素養應該包括文學的感性、史學的智性、哲學的悟性、科學的理性、藝術的靈性、倫理的德性等。”編輯要發揚工匠精神,就要全面強化自己的業務素養,最后達到對編輯之“道”的領悟。

近年來,隨著國家教育的不斷發展,編輯從業者的學歷越來越高,與名作者和專家學者的對話能力越來越強。但我們也要看到,學歷代表的只是過往,而編輯是一個需要終身學習的職業。然而,隨著大量出版企業的上市和對市場效益的追求,出版周期越來越短,對編輯的成長要求越來越快,這無疑壓縮了編輯的學習時間和空間。在一份職業編輯閱讀時間和數量的調查問卷中,大量編輯表示工作壓力大,事務煩雜,無暇閱讀。

而隨著融媒體時代的到來,編輯的業務學習已經不囿于對傳統知識面的拓展,更要進一步掌握新興知識,深入了解數字時代編輯工作的開展和出版運營。如果編輯停滯不前,必將會被時代拋棄。

處于逆境中的編輯如何發揚工匠精神,找出自己的生存和發展之路,領悟到由廣博致專精的編輯之“道”?

首先,編輯應該把隨時閱讀當成一種個人堅持的習慣,終身的習慣。編輯都不讀書,遑論他人?編輯要對職業常存敬畏,常懷熱愛,常儲力量。閱讀是編輯不斷提升自己的不二法門,只有涉獵廣博的知識,才能策劃出優秀的選題,看得懂專業的書稿,打磨出精品的書籍。

其次,編輯應該積極投身到業務知識的學習中。業務知識之“術”,是領悟編輯之“道”的成長必由之路。而隨著出版業態的不斷迭代,編輯還要突破自己的專業領域和傳統業態模式,打破行業壁壘,善于運用相關行業的經驗來助力圖書的編輯出版工作,探尋出版行業發展的痛點和出路。只有深入了解了新型業態的發展,才能滿足人民群眾日益多元的需要,出版大眾喜聞樂見的圖書品種。

在廣泛涉獵的基礎上,編輯還要不斷深耕自己所學專業,努力成長為一個專家型的編輯。優秀編輯的最終成長路徑,必定是在自己的專業領域內扎根,而不是四處播種,不得要領。郝振省先生認為:“編輯做到極致便是大家。比如唐浩明,他不僅能夠編輯加工出大文集大作品,而且自己就能寫出大的文章,是公認的長篇歷史人物傳記方面的名作家。”

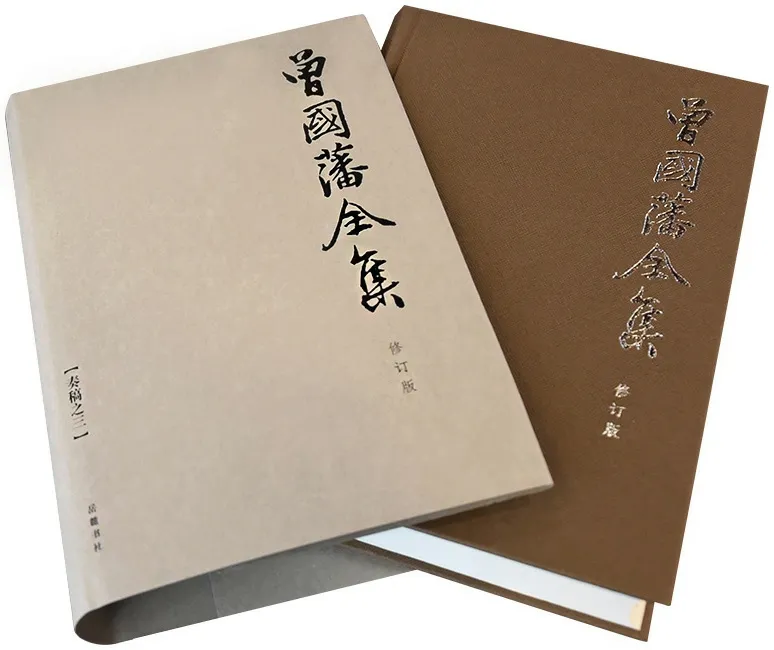

唐浩明先生從20 世紀80 年代初分配到岳麓書社從事編輯工作,不久便擔任《曾國藩全集》的責任編輯。他以十年磨一劍的精神,砥礪前行11 年,編輯出版1500 萬字《曾國藩全集》的同時,寫作了長篇歷史小說《曾國藩》,成為歷史人物曾國藩方面的研究專家和著名作家、出版業公認的大家。“致廣大而盡精微”“厚積而薄發”,編輯之“道”,盡在其中。

顏之推在《顏氏家訓·勉學》中說:“校定書籍,亦何容易?自揚雄、劉向,方稱此職耳。觀天下書未遍,不得妄下雌黃。”“下雌黃”是編輯的日常案頭工作,顏子持之甚嚴。誠如上文所說,觀書尚未暇,遑論天下書。既不能遍觀天下書,編輯要做的,就是在日益浮躁的社會現實中,不斷發揚工匠精神,用一份篤定和韌性,來維護這份職業的尊嚴,踐行這份職業的使命。

《出版業“十四五”時期發展規劃》第一點“深刻把握出版業發展新任務新要求”中提到的基本原則之一便是“堅持質量第一。把提高質量作為出版工作的生命線”。而編校質量更是出版質量之基石,要保證質量,就要發揚工匠精神,以對書稿的專注、耐心與執著,對細節的精益求精來實現精品工程的編輯出版。

岳麓書社的楊堅先生從事編輯工作幾十年,以篤定和堅韌著稱。其最突出的貢獻是整理出版了兩部鄉邦文獻巨著:《郭嵩燾日記》與《船山全書》。郭嵩燾遺下的日記手稿有200 多萬字,訛、脫、衍、倒之處甚多,整理難度很大。楊堅先生費時五年,如琢如磨,終得出版。《船山全書》艱難更甚,其著作字數近千萬,經、史、子、集無所不包,文字晦澀艱深。楊堅先生審校十余年,整理成16 冊,于1996 年悉數出版。1995 年10 月26 日,楊先生榮獲第四屆韜奮出版獎。2008 年,岳麓書社決定對《船山全書》進行重新修訂出版。楊先生又不顧自己高齡重疾,每日風雨無阻到社上班,對《船山全書》逐字逐句審校,殫精竭慮,不辭繁難。

時楊先生在筆者隔壁辦公室工作,每日上午必到筆者辦公室小聊,指正我在編校中做得不到位、不規范的地方,并笑稱不要厭他啰唆。能得出版大家指點,慚愧之余,受益匪淺。他在《〈船山全書〉編校札記》中寫道:“今欲使所刊之本,較前完備而精核,固非易也。始事以來,賴有領導之關懷,儕輩之黽勉,工作乃能順利進行,然猶時時深虞其舛誤,恐其疏漏。”正是這份“時時深虞”,對編輯職業的敬畏感,讓楊先生自始至終,惟精惟一。正是楊先生,讓我看到了一名編輯的篤定和韌性。

“校書如掃落葉,旋掃旋生。”編校工作,歷來艱深繁難,枯燥乏味,再加上新時代下出版節奏快,市場要求高,要保持住這份篤定和韌性殊非易事。一方面,這需要編輯在浮躁的時代時時自守,出對得起自己的良心產品,時刻不忘出版初心。另一方面,也需要編輯不斷學習專業技術,掌握更多的數字化編輯輔助平臺和工具的用法,不斷提升編校工作的效率。

當然,編校工作只是出版工作中的一環,在選題策劃、裝幀設計打磨和印制工藝的把控中,編輯都需要追求質量的高標準和細節的完美,只有編輯從業人員在整個出版工作中,學習前輩幾十年如一日的工匠精神,才能領悟編輯之“道”,保證出版事業的長青。

《出版業“十四五”時期發展規劃》提到,要“堅持新發展理念。把新發展理念貫穿出版發展的全過程、各領域,不斷推進內容創新、技術創新和體制機制創新,支持產業鏈上下游深度融合,優化出版發展生態,轉變出版發展方式,構建出版業發展新格局”。

出版業作為文化產業,創新尤為重要,如果一味泥古,不能進行創造性轉化和創新性發展,中華傳統文化就只能僵死在故紙堆里,不能轉化成現代人的智慧源泉和精神力量。千百年來,出版人都從事著出版的創新工作。特別是近年來,隨著數字技術的發展,出版模式的創新更是一日千里。

近年來,圖書編輯回應時代的號召,在圖書內容和出版模式上的創新不斷提速,從純文字、圖文書到沉浸交互式閱讀形式,以“出版+”和“+出版”的新型模式進行傳統出版的突圍和破圈,涌現了一大批令人欣喜的圖書產品,如人民文學出版社“人文之寶”品牌團隊,就以打造“出版+文創”的模式為團隊根本,以線上眾籌平臺為契機,打造了大量成功的圖書及文創產品,使圖書出版成功出圈。其他出版機構在“影視+出版”“游戲+出版”上也不斷有新的突破。這些出版新模式,對于出版的逆境突圍都具有極大的意義。

開卷公司《2021 年圖書零售市場報告》稱,圖書零售市場中的“二八”效應依然明顯,從三大榜來看,2021 年漫畫知識、網文紙書類和經典系列圖書是整個市場的主流熱點。漫畫、網文都是出版模式的新形態,其元素多元,創新發展速度快。而經典系列圖書品種有限,從開卷榜歷年來長銷及暢銷數據可以看出,固有品種長期占據榜單的80%左右,因此,出版模式和形態的創新對經典圖書出版尤為重要。岳麓書社的前輩出版人,因應時代的需求,創造了經典圖書“新瓶裝舊酒”的出版形態創新理念,今天,我們仍然堅持不斷創新,在出版模式上,推出了融媒體版“四大名著”等一系列融媒體圖書,在行業內首次實現了“四大名著”出版模式質的飛躍,受到廣大讀者的歡迎。

隨著5G 時代的來臨和出版模式的日益數字化,再加上疫情影響,人們的消費模式已發生根本改變,營銷模式的線上化越來越重要。圖書編輯要不斷探索新媒體的營銷矩陣,對社群渠道、自營電商、平臺電商、短視頻電商等都要有深入的了解,對供應鏈的日益縮短、線上線下渠道的深度融合、各平臺的低折扣戰要有理性的認識和應對策略,針對自身編輯的圖書來選擇不同的營銷模式和營銷矩陣進行品牌推廣,以賦能產品的社會影響力、銷售能力和品牌地位。

“創新”涉及編輯出版的整個過程,但“創新”二字,談何容易?出版內容的同質化日益加劇,出版模式的變化令人應接不暇,出版平臺的更新迭代日新月異,讓圖書編輯手忙腳亂。因此,出版逆境中的圖書編輯要不斷突破已有知識和傳統思維,與時代的多元文化接軌,并在駁雜的文化體系中,“博學慎思,明辨篤行”,不僅要有廣博的知識,也要慎思而明辨時代要求,才能把創新的思維和理念融入到圖書編輯的“篤行”中。

一代人有一代人的逆境,老一輩出版人在他們的時代,也存在出版效率低下、出版平臺缺乏、出版模式單一等各種困難,但正是他們的“執著專注、精益求精、一絲不茍、追求卓越”,給他們的時代帶來了文化的興盛和燦爛,也給了我們榜樣的力量。新時代下的出版逆境不可避免,圖書編輯更應該明白自己的文化使命和文化擔當,對職業始終葆有敬畏感,不斷追求卓越,不斷創新發展,以出好書佳作作為自己的職業成就,從而實現逆境突圍,開辟圖書出版的新境界。■