填土反壓在山區滑坡治理中的應用

李文祥

(昭通市高速公路投資發展有限責任公司,云南省 昭通市 657000)

一、引言

云南地處西南山區,地形地質條件極為復雜,滑坡、崩塌、泥石流等地質災害頻發,工程處治規模較大、費用較高。高速公路作為線性工程,在項目建設階段,由于沿線山高谷深、地形高差大,往往會產生較多的路基棄方和隧道棄渣,需要設置較多的棄土場,這既占用大量土地,又對環境保護和水土保存造成極大威脅。由于西部山區人多地少,較多的棄土場設置與當前社會所倡導的“綠色理念,生態保護,資源節約,節能低碳,安全智慧,服務提升,品質建設”理念不符[1-2]。因此,山區高速公路在設計階段既要進行地質選線,又要結合工程規模進行經濟比選,在不可繞避的地質災害點,一個可行、經濟合理的處治方案將為工程的正常建設和運營提供保障。填土反壓方案處治滑坡,既消化了棄方,節約了土地資源,同時保證了工程的穩定,降低了工程費用,是山區公路滑坡治理中的常用方案[3-5]。

二、工程概況

建設項目位于云南省東北部云南高原的北緣,路線全長25.525km,全線采用雙向四車道高速公路標準建設,設計速度80km/h,主線路基標準寬度25.5m,橋隧比例74.3%。項目區地勢南高北低,溝谷切割深、密度大,構造發育多為高峻的條帶狀山地,其山脈、河流的走向與構造線方向基本一致,均呈近南北向展布。路線所經過地段最高點海拔1631m,最低點起點處海拔725m,相對高差906m。根據地貌特征及山岳分類,項目區地形地貌主要有河流侵蝕堆積地貌、構造剝蝕中山地貌兩大類型。

在建項目k2+420左側所跨沖溝左岸(大樁號側)斜坡發現滑坡。滑坡區上部有鄉村道路到達,下部在建大橋下汽車可勉強抵達,交通條件一般。滑坡體由老滑坡和在老滑坡堆積的基礎上重新發育的新滑坡組成,老滑坡周界明顯,在后緣兩側形成數米高的跌坎,滑坡縱向長約160m,堆積前緣最寬約320m,根據鉆探和現場調查,老滑坡體厚度大約15m~30m。新滑坡范圍大致由新出現的地表裂縫確定,寬約110m,長約120m,發育厚度約22m,滑坡體積大約29.0×104m3,滑坡后緣和兩側已出現張拉裂縫,寬度5cm~30cm,可見深度約0.5m~1.0m,滑坡前緣位于下部溝道中土質陡坎上,鼓出明顯,土質疏松,陡坎下堆積小規模塌方。滑坡體坡腳處于在建大橋左側,后緣高程約926m,主滑方向為溝底方向,溝底地面高程約880m~824m。項目區所在的小江及金沙江流域為擬建的某水電站庫區范圍,水電站蓄水后,滑坡前緣沖溝出口處在建大橋的k2+395.0~k2+433段處于蓄水區域內。庫區蓄水后,本滑坡坡腳將被水庫淹沒。

圖1 滑坡位置及地形地貌

圖2 滑坡后緣張拉裂縫及錯壁

三、工程地質條件

(一)地形地貌

滑坡區域的地貌形態屬河流侵蝕堆積地貌,具體位置位于在建大橋左側沖溝內左岸斜坡,滑坡后緣高程約926m,主滑方向為溝底方向,溝底高程約840m,高差約80m,滑坡區整體坡度一般20°~45°,滑坡后緣形成陡坎錯壁。滑坡區地表植被茂密,多為雜草、灌木,少量樹木,少量農田已荒蕪。

(二)地質構造

根據現有地質資料和前期高速公路勘察結果,滑坡所在場區斷層發育。小江斷裂為工程區的主要斷裂帶,工區斷層多受小江斷裂帶影響。該斷層線呈340°方向縱貫全區,在區域上延伸約76公里。斷層的東盤多為古生界,西盤中北部為昆陽群,南部為古生界。地層界線與斷層線多呈平行關系,部分地區呈斜交至直交關系。在多數地段,兩盤地層斷失較多或不同地層沿走向相抵。小江斷裂以壓性為主兼具扭性,其扭動方向一般以左行扭動為主。

根據《中國地震動參數區劃圖》(GB18306-2015)及《建筑抗震設計規范》(GB5001—2010)要求,滑坡發送區域抗震設防烈度為9度,設計分組為第二組,設計基本地震加速度0.30g,地震動加速度反應譜特征周期0.45s。

圖3 滑坡平面位置圖及小江斷裂平面位置圖

(三)地層巖性

根據區域地質資料、地質調繪成果及鉆探揭露,場地區地層較復雜,上覆地層主要為更新統(Qpal)冰磧泥礫、礫砂;第四系全新統殘坡積(Q4dl+el)碎石土,和滑坡堆積物(Q4del);下伏基巖為寒武系中統陡坡寺組(∈2d)砂、泥巖、灰巖和西王廟組(∈2x)泥巖。

(四)水文地質條件

1.地表水。勘察場地區內水文條件復雜,區域主要河流有小江及金沙江,項目區所在的小江及金沙江流域為擬建的某水電站的庫區范圍,根據電站可行性研究結果,規劃水庫自2021年6月份從死水位765m附近開始蓄水,蓄至防洪限制水位785m后,6~7月維持防洪限制水位785m,8月上旬開始按每旬抬高10m的方式控制蓄水,9月上旬水位蓄至正常蓄水位825m,12月左右水庫開始供水,2022年5月底水位消落至死水位765m附近。除小江及金沙江為現有地表水體外,其山坡之上地表水整體較為貧乏。水電站蓄水后,滑坡前緣沖溝出口處在建大橋的k2+395.0~k2+433段處于蓄水區域內。

滑坡溝道內勘察時未見地表水流。區地表水主要依靠大氣降水,以地表徑流、蒸發等方式排泄,水位季節性變化較大。

2.地下水。場地內地下水主要為第四系松散堆積層孔隙水和基巖裂隙水,基巖裂隙水賦存于巖石的節理裂隙中,富水性取決于巖裂隙的發育程度及連通情況,一般富水性弱~中等。以大氣降水的入滲補給為主,循環交替強烈,無明顯的補給徑流區段,具有就地補給、就地排泄的特點,無統一排泄基準面,動態變化受季節控制明顯。地下水動態水位受季節性影響較大,洪水期地下水位較高,枯水期、平水期地下水位較低。勘察期間,鉆孔深度內均為見到地下水。

(五)場地各巖(土)層的物理力學性質

根據地勘報告成果,滑坡段各巖(土)層的物理力學指標如表1所示。

表1 各巖(土)層的主要物理、力學指標

四、滑坡體穩定性評價

整個滑坡目前已形成整體滑移,滑坡前緣剪出口位于下方溝道土質陡坎地帶,滑坡后緣和兩側已出現張拉裂縫,寬度5cm~30cm,深0.5m~1.0m不等。滑坡體內部已形成整體貫通滑動面,受自身重力及雨水繼續下滲影響仍在蠕滑變形。

(一)滑坡體穩定性計算結果

根據地勘報告,分別在天然狀態及工程狀態(暴雨工況,暴雨+地震工況)兩種工況下對坡體進行穩定性計算,其計算結果如表2所示:

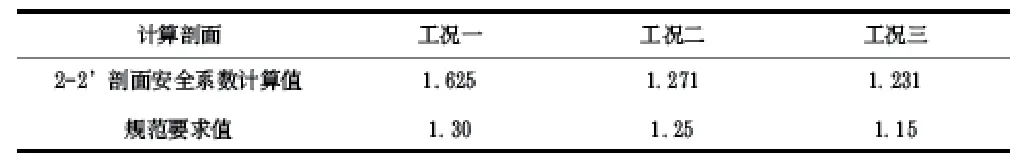

表2 2-2’剖面滑坡穩定性計算結果

說明:Ks <1不穩定,1≤Ks<1.05欠穩定,1.05≤Ks<1.15基本穩定,1.15≤Ks穩定

上述計算結果表明,該滑坡在自重(無水)狀態下邊坡處于穩定狀態;在“自重+暴雨”狀態下邊坡處于欠穩定狀態;在“暴雨+地震”狀態下,邊坡體處于不穩定狀態。由此說明邊坡穩定性較差,在降雨、地震或其他不利因素作用下,該滑坡將失穩,形成大型中層牽引式滑坡。

(二)庫岸再造對滑坡的影響

庫區蓄水后,滑坡坡腳將被水庫淹沒。該電站水庫最大蓄水位為825m,防洪限制水位為785m,死水位為765m,水庫總庫容206.27億m3。該水庫為年調節水庫,水庫從目前河水位蓄水抬升至825m后,正常運行調度水位高程位于825m~765m之間。庫區水位年變化較大,庫水位上升引起地下水位上升,同時土體含水量增加,抗剪強度降低;在水動力作用下易發生庫岸失穩、滑塌。

五、處治方案

(一)工程處治方案

加固工程措施:

1.對滑坡體前緣的沖溝進行填土反壓處治,為保證填土體穩定,填土分級填筑壓實,填土坡度1∶4,平臺寬度15m,填土體壓實度≥93%,填土完成后,坡面采用植被防護。

2.反壓填土邊坡坡腳位置設置5根截面尺寸3m×2m抗滑樁,保證反壓填土體穩定。

3.高程826m(最高蓄水位825m+1m)以下公路用地范圍內原地表采用“干砌片石”進行護岸加固,防止水庫蓄水后的庫岸再造。

截排水措施:

1.加強滑坡體的截排水,在滑坡體外圍設置0.6m×0.6m截水溝。

2.對滑坡地表已經形成的裂縫進行黏土夯填封閉處理,防止地表水匯入和下滲。

3.加強反壓土體的截排水,在反壓填土體滑坡側(大樁號側)設置1m×1m截水溝,小樁號側設置2.5m×2m排水溝(匯水面積0.772km),以排出沖溝內匯水;填土體平臺設置0.6m×0.6m截水溝,形成完整的排水系統。

4.沿沖溝底部設置2m×2m的碎石盲溝。

圖4 滑坡處治平面圖

圖5 A-A’反壓土體剖面圖

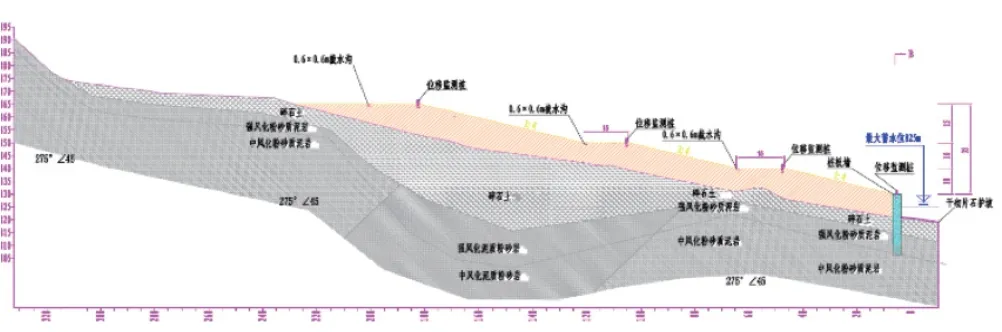

圖6 2-2’橫斷面圖(主滑方向)

(二)邊坡穩定性計算

取滑坡的主滑方向典型橫斷面2-2’和回填反壓土體沿沖溝方向滑動A-A’橫斷面進行穩定性計算分析。

1.參數取值

各巖土層物理力學參數根據地勘報告、反演計算、相關規范等,取值如表3所示。

表3 2-2’剖面滑坡主滑方向穩定性計算結果

穩定性計算中,將C30抗滑樁模擬成巖土,取重度26 kN/m、黏聚力1000kPa、內摩擦角50°。

2.計算工況

2-2’剖面

工況一:基本荷載;

工況二:基本荷載+降雨荷載;

工況三:基本荷載+地震荷載。

依據《滑坡防治設計規范》(GB/T 38059-2020)[5]等相關規范,確定工況一為設計工況,安全系數要求達到1.30;工況二為校核工況,安全系數要求達到1.25;工況三為校核工況,安全系數要求達到1.15。

A-A’剖面

工況一:基本荷載+825m庫水位;

工況二:基本荷載+825m庫水位降至765m高程庫水位;

工況三:基本荷載+825m庫水位降至765m高程庫水位+暴雨;

工況四:基本荷載+825m庫水位降至765m高程庫水位+地震。

依據《公路路基設計規范》(JTG/D 30-2015)[6]等相關規范,確定工況一、二為設計工況,安全系數要求達到1.30;工況三為校核工況,安全系數要求達到1.2;工況四為校核工況,安全系數要求達到1.15。

3.計算結果

表4 A-A’剖面回填反壓土體沿沖溝方向滑動穩定性計算結果

滑坡的主滑方向典型橫斷面2-2’和回填反壓土體沿沖溝方向滑動A-A’橫斷面計算結果滿足如上表,滿足規范要求。

(三)處治費用

經過計算,該處治費用總計預算金額為4470638元。

六、結論

根據計算結果表明,項目采用填土反壓的處治方案,對該滑坡的處治是經濟合理的。隨著近年來國內的山區公路工程建設的空前發展,我國對山區公路的設計逐漸重視起來,但是依舊存在很多值得設計人員深思的問題需要去解決。如果地形、地質、排水條件允許,利用棄渣對滑坡進行處治既可以消化棄方,又降低了工程規模及施工難度,有效地緩解了西部地區人地矛盾突出的問題,充分體現了綠色公路工程的發展理念。