超聲藥物透入聯合藥餅貼敷治療缺血性腦卒中所致肢體麻木療效觀察

龔 曉 王青平 來莉華

肢體麻木是缺血性腦卒中常見后遺癥,其表現為患側手指末端到前臂和足趾端到小腿的麻木,伴有針刺、蟻走、癢感、無力感,還有疼痛等感覺障礙[1-2],有文獻報道其發生率約為20%,造成患者情緒焦慮、影響睡眠,從而影響生活質量[3]。現有文獻中,以研究運動障礙為多,感覺障礙的研究較少,目前西醫治療存在局限,且效果不佳[4]。本研究運用絡病理論在絡穴進行藥餅貼敷治療缺血性腦卒中所致肢體麻木療效顯著,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2019 年1 月—2020 年12 月在浙江省中西醫結合醫院老年病科收治的缺血性腦卒中患者共計253 例,選取其中以偏身麻木為主癥的氣陰兩虛瘀血阻絡型患者60 例,年齡75~95(82.27±2.45)歲,均經頭顱磁共振及CT 確診為腦卒中缺血型,并均于腦卒中后出現肢體麻木。采用隨機數字表法分為對照組與治療組各30 例,本研究經本院倫理委員會審核通過,患者及家屬簽署知情同意書。

1.2 納入及排除標準 納入標準:(1)符合中風的診斷標準[5],診斷為中風,中經絡,并以偏身麻木為主癥的氣陰兩虛瘀血阻絡型患者;(2)病程3~12 個月;(3)年齡75~95 歲;(4)神志清,生命體征平穩,能配合查體。排除標準:(1)意識障礙者;(2)患者合并有嚴重的心、肝、腎及血液系統等疾病;(3)精神異常,癡呆或失語,不能配合檢查和治療者;(4)無論任何原因患者要求自行退出者。

1.3 治療方法 對照組予常規的治療,調節腦循環、營養支持、中樞神經保護等,伴并發癥者給予相應對癥處理。治療組在對照組治療基礎上加藥餅穴位貼敷,處方為:黃芪30g,川芎5g,當歸6g,桑枝、白芥子、桂枝、天竺黃、全蝎、白附子、雞血藤、僵蠶、甘草、天麻各3g[6]。藥物均由我院中藥房采購(批號為171204),并由制劑室統一打粉,每10g 粉末加入5mL 黃酒和2mL 甘油調制成凝膠藥餅。選取穴位光明、豐隆、外關、支正四個絡穴,光明穴為足少陽膽經絡穴,豐隆是足陽明胃經上的絡脈,外關為手少陽三焦經絡穴,支正穴為手太陽小腸經的絡穴,將凝膠貼敷置于這四個絡穴上,連接超聲藥物導入儀,將治療儀的發射探頭置于凝膠藥餅上,啟動超聲波,利用超導使藥物更好地滲透進入,超聲治療每天1 次,每次20min,凝膠藥餅貼置于絡穴上充分吸收,4h 后取下,連續1 個月為1 個療程,共進行3 個療程。

1.4 觀察指標 記錄兩組患者治療前后的感覺障礙評定積分表(Fugl-Meyer)評分[7];日常生活活動能力(ADL)評分[8]和生活滿意感量表(SWLS)評分[9]。感覺障礙評分表包括輕觸覺和本體感覺,每項最高2 分,最低0 分,包括上下肢共11 項,最高22 分,分值越低表示麻木的感覺越嚴重。ADL 評分滿分100 分,總分≤40 分為重度依賴,全部需要他人照護;總分41~60 分為中度依賴,大部分需要他人照護;總分61~99分為輕度依賴,少部分需要他人照護;總分100 分為無需依賴。SWLS 是評估主觀幸福感的工具,自我評價心境狀態,分為1~5 級,最低5 分,最高25 分[10]。

1.5 療效標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[11]。顯效:患者的麻木感基本消失及伴隨癥狀好轉,或者僅有輕微的感覺異常,但是并沒有不快感及不適感,不影響日常生活;有效:患者麻木感較前有減輕現象或者是范圍較前縮小,且伴隨癥狀有所緩解或改善;無效:患者所有癥狀麻木及伴隨癥狀均沒有明顯改善,有效率=(顯效+有效)/總例數×100%[12]。

1.6 統計學方法 應用SPSS 21.0 軟件分析,計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗,計數資料用率或構成比(%)表示,采用χ2檢驗,P<0.05 認為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組腦卒中后偏身麻木癥患者一般資料比較治療組男22 例,女8 例,平均(83.38±3.86)歲,病程4~11(6.62±1.63)個月;對照組男21 例,女9 例,年齡(81.26±3.43)歲,病程3~12(6.78±2.01)個月,兩組患者在年齡分布、性別構成、病程等方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

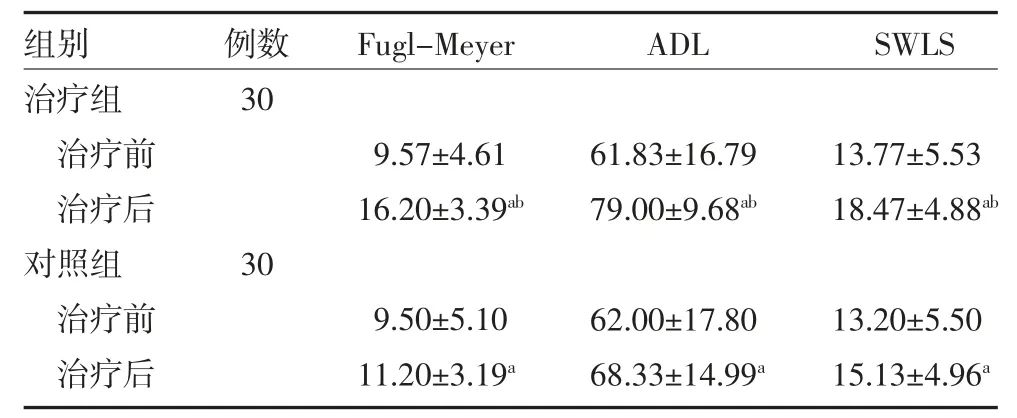

2.2 兩組腦卒中后偏身麻木癥患者Fugl-Meyer、ADL、SWLS 評分比較 治療前兩組Fugl-Meyer、SWLS、ADL 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),治療后兩組評分均較治療前改善(P<0.05),治療后治療組比對照組改善明顯(P<0.05),見表1。

表1 兩組腦卒中后偏身麻木癥患者Fugl-Meyer、ADL、SWLS評分比較(分,)

表1 兩組腦卒中后偏身麻木癥患者Fugl-Meyer、ADL、SWLS評分比較(分,)

注:對照組給予常規治療;治療組給予常規治療加超聲藥物導入聯合藥餅穴位貼敷;Fugl-Meyer 為感覺障礙評定積分表;ADL 為日常生活能力評分;SWLS 生活滿意感量表;與同組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

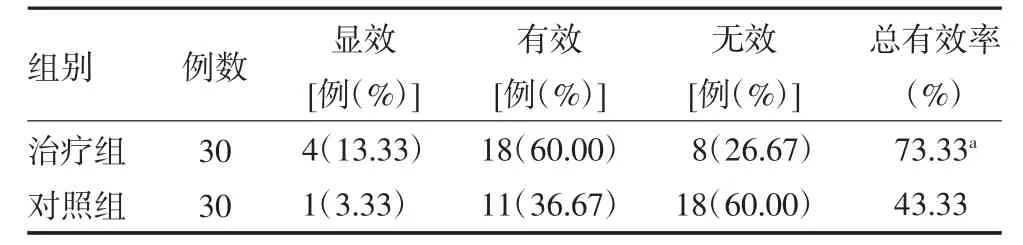

2.3 兩組腦卒中后偏身麻木癥患者臨床療效比較治療后對照組總有效率為43.33%(12/30),治療組總有效率為73.33%(22/30),兩組療效比較,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組腦卒中后偏身麻木癥患者臨床療效比較

3 討論

腦卒中后肢體麻木患者其本多為氣衰血少,精虧津竭,肌膚失養,其標多為痰濁瘀血,流竄經絡,阻滯氣血,均與氣血關系密切。清代林珮琴《類證治裁》描述麻木的病機:“蓋麻與痛癢無關,是因為氣虛導致風痰侵襲,木則肌肉就會頑痹,痰和濕入血,陽氣被阻,無法偏運,導致病情嚴重[6]。”由此,該病主要是因為濕痰阻絡,氣虛血瘀,治療上宜疏筋通絡、息風化痰、益氣活血。

清初名醫喻嘉言在《醫門法律》中有言:“十二經生十二絡,又分一百八十系絡,系絡分為一百八十纏絡,纏絡又分出三萬四千孫絡,而孫絡之間又各有纏絆14]。”[可見絡脈的分布是以經脈為紀,呈網狀廣泛分布在臟腑組織各個結構,絡脈是氣和血交換的通道,故根據絡病理論我們采用臨床有效的補陽還五湯[15],其中黃芪可補元氣,為君藥;以旺氣血,瘀去絡通,當歸活血補血為臣藥;佐藥為桑枝、雞血藤、桂枝以溫經通陽;白芥子、天竺黃、白附子用來化痰通絡;全蝎通絡;天麻熄風平肝,諸藥以甘草來調和。諸藥合用共奏熄風化痰、益氣活血、疏筋通絡之功。并將此方制成適宜穴位貼敷的藥餅,選取穴位光明、豐隆、外關、支正[16],以益氣養陰、活血養血。其中光明穴為足少陽膽經絡穴,外踝尖直上五寸處自足少陽經脈分出,向下絡于足背部,膽經蒸升的陽氣匯聚本穴,膽經各部氣血聯絡于此,此處所候病證分為虛證及實證,其中虛則為痿躄,表現為筋肉的萎縮以及萎軟無力,導致坐而難以起立;豐隆是足陽明胃經上的絡脈,首見于《靈樞·根結》,其循行路線在外踝直上八寸處分出后走向足太陰脾經,《靈樞·經脈》認為豐隆“合諸經之氣”,是陽血聚之,可以調補氣血、祛濕通絡等;外關為手少陽三焦經絡穴,在腕橫紋上兩寸處橈骨與尺骨間隙中點,手少陽三焦經從此處分出,向上繞過前臂外側上行,注于胸中,與心包絡會合,本穴輸出的物質為天部的陽熱之氣,它不光輸向本經各穴所在的天部層次,它還外傳于手厥陰心包經所經過的天部層次,故此本穴有聯絡各部氣血,補陽益氣的作用;支正穴為手太陽小腸經的絡穴,位于前臂背面尺側,小海與當陽谷兩穴的連線上,腕遠端橫紋上5 寸處。《靈樞·經脈》中云:“手太陽之別,上腕五寸,內注少陰,名曰支正;上走肘,絡肩髃,為其別者。虛則生疣,實則節弛肘廢;取之所別也[17]。”具有通經活絡,舒筋活血之功[18]。

藥理研究顯示,補陽還五湯,具有補氣通絡及活血化瘀功能,有研究發現其可抑制血小板活化因子(PAF)及凝血酶誘導凝血因子Ⅲ,起到抗血栓功效,同時可促進基質金屬蛋白酶-9(MMP-9)的表達,以降解和清除細胞外基質(ECM)而保護血管和神經免受損傷,抑制神經退行性疾病的發生,修復神經髓鞘,提高傳導速度[19]。超聲藥物透入治療儀是根據生物電藥導理論、仿生學、熱敷醫學、中國古典中醫醫學及現代微電腦技術,引用了先進的中頻技術,成功的把藥物定向導入和中頻仿生按摩治療技術及熱治療技術融為一體的技術,可以定向導入藥物促進吸收。

本研究中醫證候療效比較顯示,治療組總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);治療組和對照組(Fugl-Meyer)評分、ADL 評分和SWLS評分均較前得到改善,并且治療組的改善程度明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,依據絡病理論,應用藥餅貼敷于腦卒中患者絡穴上臨床效果較好,對于患者的肢體感覺功能有明顯改善,有利于防止廢用綜合征的發生,能顯著提高患者日常生活能力,提高患者生活滿意度。