一張珍貴的土地所有權證

馬越

中國共產黨自成立之始,便關注于土地問題和農民問題,并始終根據社會矛盾的演化和革命發展的需要,及時調整土地政策,從而為取得革命勝利打下堅實的基礎。

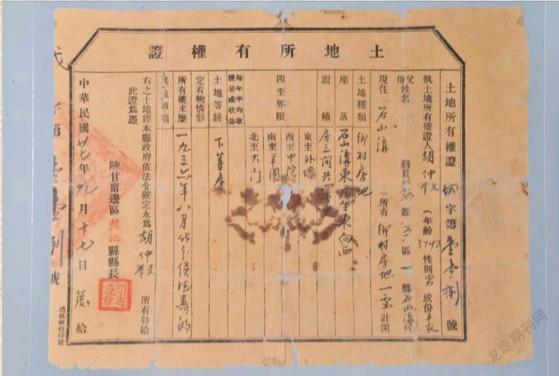

寧夏博物館收藏的《土地所有權證(閻志遵章)》便是抗日戰爭時期陜甘寧邊區政府實施土地政策的一個生動證明。

從1928年12月《井岡山土地法》為我國農民開辟現實斗爭的道路,到1929年4月《興國土地法》提出“沒收一切土地的規定,改為沒收地主階級土地及公共土地”,再到1930年《蘇維埃土地法》,明確規定了土地沒收與分配的原則和各項政策,中國共產黨在革命根據地開展打土豪、分田地、廢除封建剝削和債務的土地革命,滿足了農民的土地要求。1931年春,毛澤東總結土地革命的經驗,制定出一條完整的土地革命路線,那就是:依靠貧農、雇農,聯合中農,限制富農,保護中小工商業者,消滅地主階級,變封建半封建的土地所有制為農民的土地所有制。這條路線,調動了一切反封建的因素,保證了土地革命的勝利。

1936年7月22日,中共中央頒布了《關于土地政策的指示》,指出:為要使土地政策的實施能夠實現清算封建殘余與盡可能的建立廣大的人民抗日統一戰線的目的,需要進一步的審查現施土地政策,并給以必要的改變。《指示》中對地主采取了“沒收之后,仍分給耕種份地及必需的生產工具和生活資料”。同時對富農的政策進一步放寬“富農的土地及其多余的生產工具(農具、牲口等),均不沒收。”對于自由職業者、技術人員、教員、醫生、學生、小商人和手工業等小業主的土地“不應沒收”。

為了促成國共兩黨合作抗日,1937年2月10日《中共中央致國民黨五屆三中全會電》提出了“停止內戰,一致對外”的五項要求,并提出愿實行“工農政府改名為中華民國特區政府”“特區實行徹底民主制度”等措施。

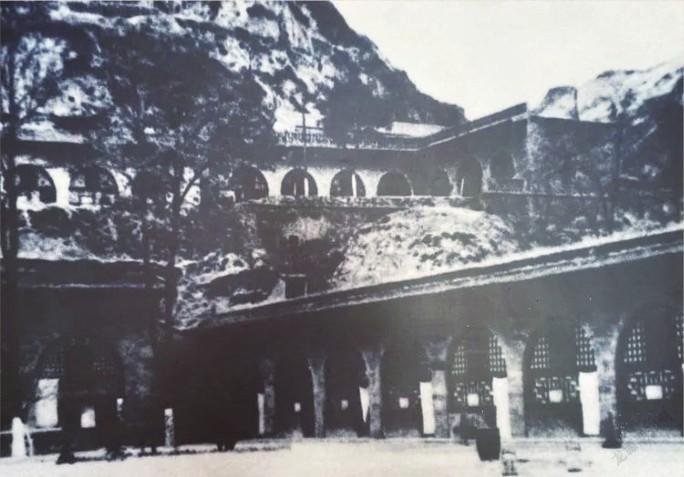

為了團結一切抗日力量,建立最為廣泛的抗日民族統一戰線,1937年8月25日中國共產黨中央委員會政治局洛川會議通過《抗日救國十大綱領》,決定以減租減息作為解決農民土地問題的基本政策。同年9月,根據國共談判達成的協議,中國共產黨將陜甘寧革命根據地的蘇維埃政府(即西北辦事處)改為陜甘寧邊區政府。1937年9月20日邊區政府頒布了《陜甘寧邊區土地所有權證條例》,《土地所有權證(閻志遵章)》便是對該條例的生動闡釋。

在1938年的這份土地所有權證上,正面展示了陜甘寧邊區土地所有權證的詳細信息,包括土地所有權證人的基礎信息,土地面積、座落朝向、土地等級以及所有權來歷等:

“土地所有權證城字第壹壹捌號 執土地所有權證人胡仲(舉文),37歲,性別男,成份平農,父母姓名:空,籍貫鹽池縣三區一鄉石山溝村,現住石山溝,所有鄉村房地一處計開。土地種類為鄉村房地,座落石山溝東莊坐東向西,面積房三間共四方丈。四至界限:東至外墻,西至中院,南至羊圈,北至大門。土地等級下等房,所有權來歷一九三六年八月化分侯生壽的。右之土地經本縣政府依法令確定永為胡仲(舉文)所有特給此證為憑。”落款為“陜甘寧邊區鹽池縣縣長閻志遵章,中華民國二十七年九月十七日 發給”。

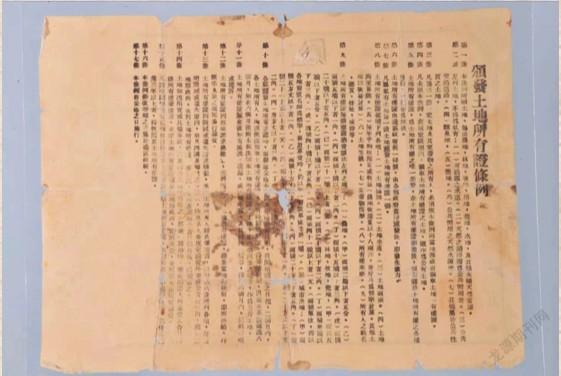

背面為“頒發土地所有證條例”。明確規定,在土地已經分配區域,確定農民的土地私有權,普遍實行重新登記土地,頒發土地所有權證。規定一切土地所有人必須向當地縣政府領取土地所有權證,其他契約一概無效。這一政策消除了農民對地權變更的顧慮,深得民心,也激發了廣大農民團結一心投入抗日戰爭的熱情。

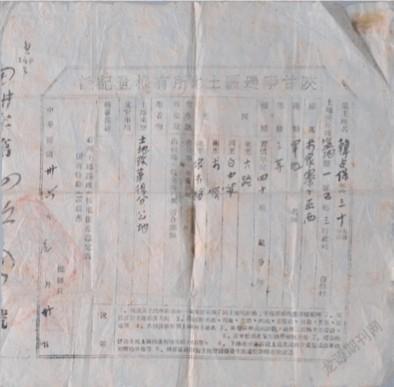

除租佃條例外,抗戰時期邊區政府還頒布了涉及土地登記管理等方面的法規。主要有《陜甘寧邊區土地條例》(1939年4月4日)、《陜甘寧邊區土地房屋登記暫行辦法》(1942年4月10日)、《陜甘寧邊區土地登記暫行辦法》(1943年9月)、《陜甘寧邊區地權條例》(1945年3月28日)等。以上條例和辦法的部分內容也都在1947年頒布的《中國土地法大綱》有所保留和體現。

隨著國民黨撕毀《雙十協定》,發動內戰,中國共產黨又根據斗爭新形勢以及廣大農民對土地的迫切要求,于1946年5月4日發出《關于清算減租及土地問題的指示》,將黨在抗戰時期實行的減租減息政策改為沒收地主土地分配給農民的政策,這極大提高農民生產的積極性,并且鼓舞農民踴躍參軍,投身于解放戰爭中,為共產黨解放戰爭的勝利奠定了堅實的群眾基礎。

在解放戰爭時期解放區的土地改革運動中,中國共產黨提出了完整的土地改革總路線:即依靠貧雇農,團結中農,有步驟、有分別的消滅封建剝削制度,發展農業生產。

自第二次國內革命戰爭始,中國共產黨制定頒布實施的所有土地政策的核心主線就是處理好農民和土地的關系。中國共產黨通過土地改革讓廣大農民翻身做主的偉大創舉,也指明了中國共產黨為什么能夠取得革命的最后勝利和成功建設一個新中國的歷史必然性。