昆侖山北坡短時強降水天氣分型及雷達回波特征分析

張俊蘭,李 偉,鄭育琳

(新疆氣象臺,新疆 烏魯木齊 830002)

短時強降水是指短時間內降水強度較大,降水量達到或超過某一量值的天氣現象,具有突發性和局地性強、來勢猛、降水集中等特征。新疆降水雖少,但暴雨過程中常伴有短時強降水[1-3],根據《全國短時、臨近預報業務規定》,新疆結合氣候干旱的背景和實際業務需求,定義1 h降水量≥10.0 mm或3 h降水量≥20.0 mm的降水過程為一次短時強降水,本文選取1 h降水量≥10.0 mm的短時強降水標準進行分析。昆侖山脈位于青藏高原北部、南疆盆地南部,由喀喇昆侖山、昆侖山、阿爾金山組成,西部與帕米爾高原相接,東部與祁連山相連,昆侖山西窄東寬,總面積約50萬km2,長約2 500 km,山脈北部平原區年降水量一般在50 mm左右。近20年來,南疆暴雨頻發[4],洪澇災害呈明顯增加趨勢[5],短時強降水常造成山洪、泥石流、山體滑坡等氣象衍生災害,嚴重影響農牧業生產、群眾生活,甚至威脅生命,特別是近10年南疆短時強降水造成的災害更大,如2019年6月24—26日,短時強降水造成昆侖山北坡部分居民房屋、鄉村道路、農作物及牲畜家禽均不同程度受災受損;2020年4月19—23日,和田地區策勒縣、皮山縣、洛浦縣短時強降水引發泥石流和山體滑坡,三縣經濟損失達2 958.1萬元。

研究短時強降水需摸清大尺度環流形勢、掌握雷達回波演變特征,但目前關于昆侖山北坡短時強降水的環流形勢未系統分析,對能捕捉中小尺度天氣系統的雷達回波產品并未研究。國內關于短時強降水在環流形勢、雷達分析等方面有許多成果[10-14],天氣分型主要以低槽型、低渦型、低槽+副高型,部分地區還有低渦倒槽型、西北氣流型、切變線型及無系統型等。國內強降水雷達回波演變有移入型、合并加強型和本地發展型三種[9],可應用雷達回波外推臨近預報法預報北京短時降水[8],東北冷渦背景下強單體風暴、甘肅中南部、重慶、南京、滇西北高原等地的短時強降水過程中雷達回波特征各有特點[10-14];湖北宜昌峽口區暴雨不同天氣型下可得出5種雷達回波暴雨概念模型[15]。上述成果為昆侖山北坡短時強降水天氣分型及雷達回波研究提供了思路和借鑒。新疆短時強降水的天氣分型研究方面,總結指出北疆夏季極端降水500 hPa環流形勢主要特征[16],哈密大降水的環流形勢分為4型,分別為橫槽型、低渦型、低槽(ω)型和不穩定小槽型[17],歸納天山北坡短時強降水的環流系統高低空配置[18]以及中尺度天氣系統、雷達回波特征[19];南疆短時強降水研究主要針對天山南麓、帕米爾高原東部,較少涉及昆侖山北坡區域。得出影響南疆短時強降水的影響系統和探空環境參數[20],對比分析了巴音郭楞蒙古自治州(簡稱“巴州”,下同)兩次強降水的環流配置和干冷空氣侵入特征[21]。在南疆西部降水天氣中,研究指出南疆西部降雨和降雪的環流形勢及雷達回波特征[22-24],暴雨中雷達回波“逆風區”、垂直液態含水量大值區預警指示意義[3]。

近年來昆侖山北坡平原區和中淺山帶新建了多個加密地面自動氣象站,本文利用昆侖山北坡逐小時和分鐘降水數據、和田多普勒天氣雷達二次產品數據,從500 hPa影響系統的角度進行天氣分型,總結歸納不同類型降水雷達回波產品特征量值,掌握雷達回波平面和垂直結構演變特征,希望對今后預報預警提供新的預報思路,更好地指導預報預警業務。

1 數據和方法

1.1 研究區概況

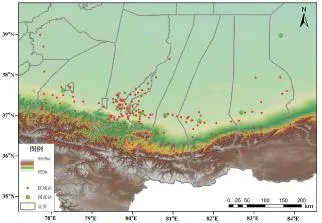

研究區主要包括昆侖山北坡和田地區平原區及南部淺山、中山地帶,本文選取氣象站點包括皮山、墨玉、和田、洛浦、策勒、于田、民豐、塔中等8個國家氣象站和154個加密區域自動氣象站,平原區海拔1 200~1 500 m、淺山帶海拔1 500~2 200 m、中山帶2 200~3 166 m,研究區及氣象站點分布見圖1。

圖1 昆侖山北坡8個國家氣象站和154個區域自動氣象站分布

1.2 數據來源與處理

選取和田地區7個、塔中1個國家氣象站和154個加密區域自動氣象站2013—2020年5—9月逐小時和分鐘降水資料,依據新疆氣象局“小時雨強≥10 mm·h-1為短時強降水”標準,統計時段內任一測站出現小時雨強≥10 mm·h-1就記為一次短時強降水,共統計出212站次短時強降水天氣。依據和田C波段多普勒雷達逐6 min體掃數據,應用美國GR2Analyst雷達產品軟件,篩選出38例短時強降水雷達回波個例,生成0.5°~19.5°共9個仰角的反射率因子(R)、徑向速度(V)、回波頂高(ET)、垂直液態水含量(VIL)4類雷達二次產品。引入1.5°仰角R、ET、VIL的平均值、最大值平均和極大值表征雷達回波特征量值,逆風區依據定義[25]、參照不同尺度[26]進行分析。大氣環流形勢場資料來源于L波段雷達高空探測數據,環流形勢中涉及地圖底圖來自中國氣象信息綜合分析處理系統(Micaps 4)。

1.3 天氣分型方法及雷達降水回波判識標準

1.3.1天氣分型方法

環流形勢、影響系統及流型配置是降水預報的核心,根據500 hPa環流形勢和影響系統給出天氣分型,以短時強降水發生前后12 h槽脊位置為準,將38例短時強降水分為中亞低渦(槽)型、西風帶短波型、高原低渦(槽)型3類天氣分型。

1.3.2雷達降水回波判識標準

對比38例短時強降水時回波形態、水平尺度、垂直強度和尺度等差異,將和田地區38例短時強降水回波分為混合云和對流云兩種類型。混合云降水回波是層狀云與積狀云相混合的降水回波,回波范圍大,回波邊緣支離破碎無明顯邊界,內夾若干個結實團塊,呈棉絮狀,結構不均勻;垂直結構中,回波頂高有起伏,層積特征共存;而對流云降水回波則由單個或多個分散的回波單體組成,單體孤立,結構密實,四周清晰,棱角分明,水平尺度較小,回波強度強,強度梯度大,回波演變和生消也快;垂直結構單體呈柱狀,頂部突起,呈砧狀,回波垂直高度高,生肖快,生命史一般<1 h,對流云回波又根據水平、垂直結構和持續時間分為單單體、強單體、塊狀多單體和帶狀多單體4類。

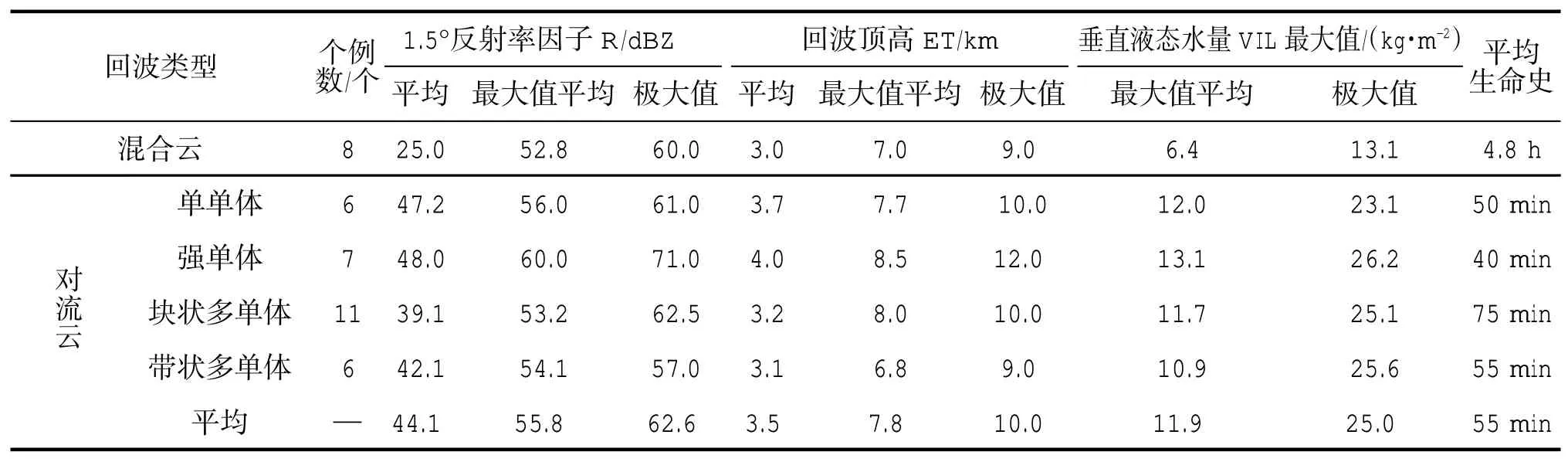

2 短時強降水的雷達回波特征量值

2.1 混合云

表1顯示了昆侖山北坡2013—2020年5—9月38例混合云和對流云降水回波主要特征量值。8例混合云降水回波中,最大平均R約52.8 dBZ,極大R達60.0 dBZ;回波頂高ET最大平均為7.0 km,極大ET約9.0 km;最大值VIL平均6.4 kg·m-2,極大VIL為13.1 kg·m-2。由于回波面積較大,降水范圍也較大,持續時間較長。

表1 昆侖山北坡2013—2020年5—9月38例混合云和對流云降水回波的主要特征量值

2.2 對流云

單單體、強單體、塊狀多單體和帶狀多單體4類對流云降水回波共30例(表1),其中,塊狀多單體最多(11例),其次是強單體(7例),單單體和帶狀多單體回波較少(各6例)。強單體回波最強,單單體回波最弱。強單體最大平均R約60.0 dBZ,極大R達71.0 dBZ,回波頂高ET最高,最大平均ET為8.5 km,極大ET約12.0 km,最大值VIL為13.1 kg·m-2,極大VIL為26.2 kg·m-2。塊狀和帶狀多單體降水回波中,最大平均R為54.0 dBZ左右,極大R為62.5和57.0 dBZ;塊狀和帶狀多單體回波頂高ET最大平均為8.0和6.8 km,極大ET為10.0和9.0 km;塊狀和帶狀多單體VIL最大值平均11.7和10.9 kg·m-2,極大VIL為25.1和25.6 kg·m-2。

對流云和混合云降水回波的特征量值存在顯著差異,主要表現在:對流云回波多于混合云回波,回波頻次是混合云回波的4倍左右;對流云回波較混合云偏強3 dBZ左右(1.5°)、頂高較混合云偏高3 km左右,對流云頂高有時超過10 km,而混合云最高接近7 km;對流云回波的垂直液態水量是混合云的近2倍;混合云回波時間偏長,平均持續時間近5 h,而對流云回波僅55 min左右。

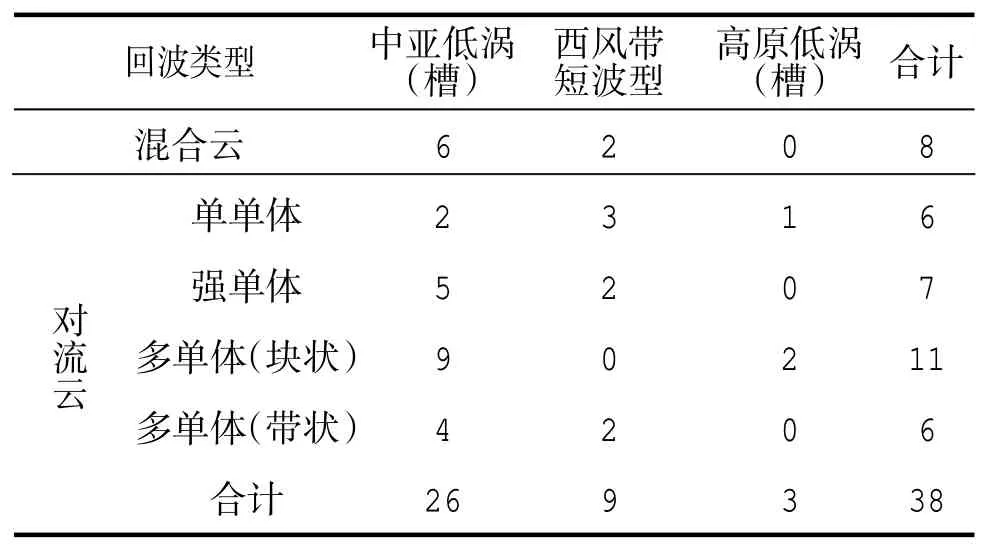

2.3 不同天氣分型的短時強降水雷達回波頻次

從表2中可看出,中亞低渦(槽)型是發生次數最多的天氣形勢,其次為西風帶短波型,高原低渦(槽)型最少。2型降水回波頻次中混合云8次(占21.1%)、對流云回波30次(占78.9%),對流云較混合云偏多近3倍。5類降水回波中,多單體(塊狀)對流回波最多。可見,中亞低渦(槽)天氣流型下的對流云回波最為常見。

表2 昆侖山北坡短時強降水3類天氣分型下2型5類雷達回波出現頻次/次

3 短時強降水天氣分型

3.1 中亞低渦(槽)型

表1中,中亞低渦(槽)型最多,共出現26次,占總短時強降水頻次的68.4%,其中,混合云回波6次(占總比15.8%),對流云回波20次(占總比52.6%)。值得關注的是,此型天氣形勢下,對流云回波占50%以上,其中多單體(塊狀)回波最多,共9次,占對流云回波的45%。

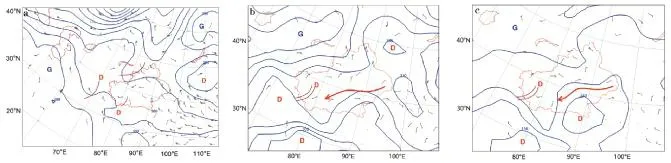

此型天氣形勢及高低空天氣系統有較好配置,500 hPa歐亞范圍為經向環流,呈兩脊一槽。60°~90°E、35°~55°N中亞低槽向南加深,伊朗副熱帶高壓與里海、咸海高壓脊疊加并北挺,貝加爾湖高壓脊相對偏弱,中亞低槽向南加深時出現1~2條閉合等值線,發展為中亞低渦(槽),低渦(槽)內氣旋式風場明顯,低渦(槽)前西南氣流有時加強為急流,低渦(槽)減弱移動或分裂短波中影響南疆(圖2a)。200 hPa南疆為西南(偏西)急流,強降水在高空急流入口區右側、出口區左側均有發生。700~850 hPa南疆西部為西北風,盆地東部為偏東風,昆侖山北坡東西風輻合、有冷切變線(圖2b、2c),強降水位于500 hPa槽前和700~850 hPa冷式切變線附近。

圖2 2020年5月6日20:00昆侖山北坡短時強降水中亞低渦(槽)型500 hPa(a)、700 hPa(b)和850 hPa(c)位勢高度(單位:dagpm)疊加風場(單位:m·s-1)

3.2 西風帶短波型

西風帶短波型短時強降水共9次,占23.7%,其中,混合云回波2次,占總比5.2%,對流云回波7次,占18.4%,此型對流云回波多于混合云回波。此型是昆侖山北坡短時強降水的重要流型,500 hPa中高緯為緯向環流,南疆受西風氣流控制,境外有短波東移過境。高層200 hPa、低層700~850 hPa盆地東西兩側出現東風和西風,中層500 hPa西風帶上有短波槽東移侵入(圖3a);700~850 hPa南疆盆地東部有偏東風,盆地西部出現中尺度氣旋式環流、低壓中心、冷式風切變及風速輻合區(圖3b、3c),地面上昆侖山北坡為正變壓區,系統移動較快。

圖3 2014年6月21日08:00昆侖山北坡短時強降水中亞低渦(槽)型500 hPa(a)、700 hPa(b)和850 hPa(c)位勢高度(單位:dagpm)疊加風場(單位:m·s-1)

3.3 高原低渦(槽)型

高原低渦(槽)型短時強降水共3次,占7.9%,均為對流云回波,無混合云回波(表1)。此型槽脊位置偏南,500 hPa上70°~110°E、27°~40°N內低槽、閉合等高線低壓或3站風向呈氣旋性的環流系統,中低緯呈“兩高夾一低”經向環流,伊朗高壓脊穩定,西太平洋副高西伸時加強,青藏高原西部為低值系統區(圖4a);高層200 hPa出現偏西急流,中低層600~850 hPa南疆盆地東部偏東風(有時會出現急流),盆地中部有氣旋式低壓環流(圖4b、4c),強降水處于低渦(槽)前部和中低層西北風與偏東風的切變線附近。

圖4 2015年7月1日08:00昆侖山北部短時強降水中亞低渦(槽)型500 hPa(a)、700 hPa(b)和850 hPa(c)位勢高度(單位:dagpm)疊加風場(單位:m·s-1)

以上3類天氣分型中,除500 hPa有中亞、高原低渦(槽)和西風帶短波影響系統外,還有一個共同特點,即短時強降水落區和強度與高空鋒區、低層中尺度氣旋、切變線、輻合線等中尺度系統、東風氣流(急流)等密切相關,取決于這些影響系統、高低空天氣系統的配置及強度。另外,200 hPa急流強度、位置有所不同,中亞低渦(槽)型和高原低渦(槽)型的急流強度相當且強于西風帶短波型;急流位置高原低渦(槽)型相對偏南,對應強降水落區也偏南,強降水大多位于昆侖山北坡,而中亞低渦(槽)型和西風帶短波型由于急流略偏北,強降水落區主要位于喀什、克州和阿克蘇地區。實際業務中,應細致分析高低空天氣系統位置、強度以及空間配置,確定強降水落區、強度和時間。

4 短時強降水雷達回波特征雷達

4.1 混合云

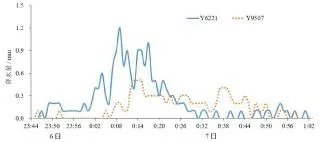

選取2020年5月6—8日和田地區洛浦縣暴雨過程,此過程天氣分型為中亞低渦(槽)型,500 hPa上572 dagpm閉合線位于中亞境內,北疆和青藏高原北部均有低值系統配合。短時強降水代表站選取生態農業科技示范園和多魯鄉,5月6日23:56—7日00:56,兩站1 h雨量為16.6和11.1 mm。圖5給出兩站6日23:44—8日01:02逐分鐘降水變化,7日00:00后,兩站降水均增強,生態農業科技示范園在00:02—00:14,12 min累計雨量8.3 mm,00:08和00:16,1 min雨量為1.2和1.0 mm;多魯鄉在00:02—00:14,12 min雨量為2.7mm,為00:12—00:14,1 min雨量均為0.5 mm(圖5)。重點分析6日23:56—7日00:20較強降水內雷達回波演變特征。

圖5 2020年5月6—8日洛浦縣生態農業科技示范園和多魯鄉逐分鐘降水變化

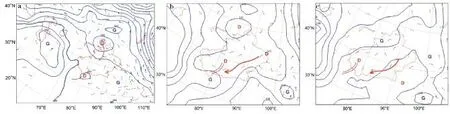

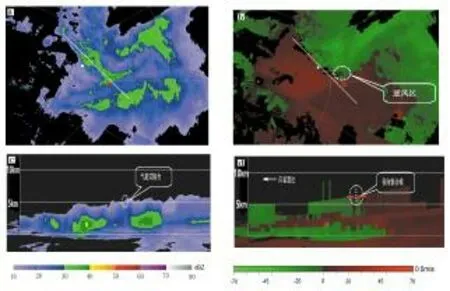

2020年5月6日夜間,和田多普勒雷達1.5°回波圖像有混合云降水回波特點,隨低層東北風楔入,混合云回波向西南方移動,6日23:20后,雷達站第一象限兩條帶狀回波合并中緩慢西南壓,大范圍層狀云中出現3~5個較強積狀云塊;徑向速度上,低仰角回波移速快于高仰角,自低向高空間分布呈后傾結構。7日00:02,1.5°R上,>30 dBZ回波西邊界壓至生態農業科技示范園和多魯鄉附近,最大R為52 dBZ(圖6a);1.5°V中,生態農業科技示范園北部氣流間出現與環境水平風向相反方向的矢量—中-γ尺度逆風區(圖6b),此逆風區北側有氣流輻合;R垂直結構ET最大5 km左右,2~3個>40 dBZ回波中心ET為2~3 km(圖6c);V垂直結構中,4~7 km強回波云砧前沿存在來向風和去向風的徑向輻合線(圖6d),有利于對流天氣發展與維持。00:02—00:08,生態農業科技示范園分鐘降水不斷增強,00:02和00:03分鐘降水強度由0.4 mm·min-1增為0.6 mm·min-1、00:06和00:07由0.7 mm·min-1增為0.9 mm·min-1、00:08增至1.2 mm·min-1;多魯鄉分鐘降水強度維持在0.1~0.2 mm·min-1,00:09—00:12,低層東風向西南方移動。00:13,1.5°R上,回波西南移過程中強度穩定,1.5°V中生態農業科技示范園西側出現氣旋式輻合,生態農業科技示范園分鐘降水強度為0.4~0.9 mm·min-1,多魯鄉分鐘降水增強,由0.1~0.2 mm·min-1增至0.4~0.5 mm·min-1。00:19逆風區和氣旋式輻合減弱,降水逐漸減弱。

圖6 2020年5月7日00:02和田多普勒雷達反射率因子R(單位:dBZ)、徑向速度V(單位:m·s-1)及剖面

4.2 對流云

4.2.1單單體

2019年7月1日短時強降水是由青藏高原西北部的高原低渦(槽)型背景下、高原低渦減弱東移造成的。1日午后和田雷達站西北方單單體回波發展,該回波相對孤立,周邊無>40 dBZ回波,1日23:57,單單體較強,1.5°R上,最大R為52.0 dBZ(圖7a),1.5°V的徑向速度為離站風,R垂直結構中,最大ET約為10 km,高低層不同仰角的回波核心軸幾乎與地面垂直、位置基本重疊,(圖7b),最大VIL為12.5 kg·m-2,回波持續約45 min。

圖7 2019年7月1日23:57和田多普勒雷達1.5°反射率因子R(a,單位:dBZ)、沿(a)白線R剖面(b,單位:dBZ)

4.2.2強單體

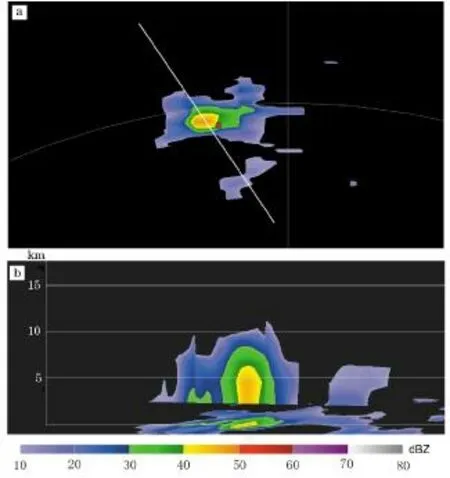

昆侖山北坡氣候干旱,未出現過冰雹強對流天氣,近8 a也未發現符合超級單體回波個例。本文將介于單單體和超級單體之間的回波稱為強單體回波,是指在上升氣流較強時,積云頂向上發展,積云在高空水平下風方加強伸展成砧狀云高懸回波,由于無下垂結構,因此無有界和弱回波區、中氣旋。強單體回波最顯著的特點是積云垂直方向明顯發展,高空有砧狀高懸回波但不下垂,徑向速度場上,有氣旋性輻合和逆風區等結構。

2014年6月21日500 hPa為緯向環流,中亞短波系統活躍,西風帶短波東移影響南疆,天氣流型屬西風帶短波型。21日午后和田地區西北部、距雷達50~60 km內有一回波單體出現,緩慢向東南方移動,周邊新對流并入單體中,回波強度、水平尺度、回波垂直高度等均有發展,單體明顯加強。20:33,回波較旺盛,具備強單體回波特征,1.5°R上,最大R為59.0 dBZ(圖8a);1.5°V上,低層強回波附近出現正負速度對的中-γ尺度氣旋性旋轉,有徑向速度輻合,23:57仍有旋轉特征(圖8b);2.4°V中,氣旋性旋轉相近處出現逆風區,此逆風區可作為對流云降水天氣的判據之一。

R垂直結構中,ET接近10 km,>50 dBZ的ET伸展至5 km附近,低層R梯度和ET頂無明顯偏移,但高層5~7 km出現高懸回波,最強高懸回波R>40 dBZ(圖8c),>55 dBZ高質心回波下降,降至1~2 km;V垂直結構中,1~6 km出現向站風與離站風的輻合線,徑向風輻合高度4 km左右(圖8d),VIL增強,最大為26.2 kg·m-2,回波持續約35 min。

圖8 2014年6月21日20:33和田多普勒雷達反射率因子R(單位:dBZ)、徑向速度V(單位:m·s-1)及剖面1.5°R(a),1.5°V(b),沿(a)白線的R和V剖面(c、d)

4.2.3塊狀多單體

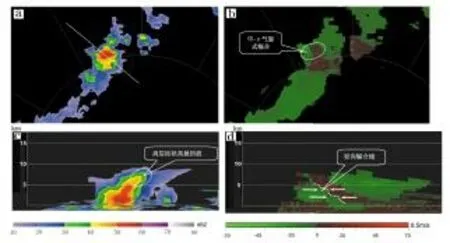

2019年6月28日短時強降水屬中亞低渦(槽)天氣環流型,伊朗高壓脊向東北伸展,烏拉爾山低槽東移南下,南段在巴湖北部加強為中亞低渦(槽),印度北部低槽與中亞低渦(槽)部分結合。28日14:00后,中亞低渦前及低層切變線附近和雷達站東北部、距雷達60~100 km徑圈內有零散塊狀新單體出現并東南移,14:46回波較強,1.5°R最大為52.5 dBZ(圖9a),1.5°V中,2個徑向方向的氣旋式輻合對應回波加強或發展(圖9b)。2.4°V中,出現2個中-γ尺度的逆風區(圖9c),R垂直結構中,4~5個回波單體中個別單體發展旺盛,回波A為單單體,低層R梯度和ET頂無偏移,幾乎與地面垂直,回波B較強,為強單體,中高層有高懸回波。塊狀多單體回波中有單單體或強單體同時存在,個別單體最強R超過50 dBZ、ET超過10 km,VIL較大,為15~20 kg·m-2,最大超過20 kg·m-2,回波持續近3 h。

圖9 2019年6月28日和田14:46多普勒雷達反射率因子R(單位:dBZ)、徑向速度V(單位:m·s-1)及剖面

4.2.4帶狀多單體

2015年7月1日短時強降水的天氣流型屬高原低渦(槽)型。隨高原低渦減弱東移和低層西北風進入(圖8),雷達站西側多個弱單體東移時合并加強為帶狀回波,19:02,1.5°最大R為54.0 dBZ(圖10a),1.5°V上,雷達站西北部低層西北風前沿風向對吹,出現東北風和西南風輻合(圖10b),R垂直結構中,回波似墻,最大ET達8 km,>50 dBZ強回波在3 km以下,出現3~4個>50 dBZ低質心強回波(圖10c),VIL極大值為15.6 kg·m-2,回波持續約1.5 h。

圖10 和田2015年7月1日19:02新一代天氣雷達反射率因子R(單位:dBZ)、徑向速度V(單位:m·s-1)及剖面

5類短時強降水的雷達回波除特征量值不同外,其演變也不相同,主要表現為:(1)混合云降水回波當強度增強、頂高變高并出現逆風區和徑向輻合等中-γ天氣系統時,降水增強。(2)強單體50 dBZ以上強回波ET伸至5 km,高懸回波達5 km以上,強回波附近有中-γ氣旋性旋轉和逆風區出現,中低層徑向風輻合厚度較厚,回波持續較短。(3)塊狀和帶狀多單體50 dBZ以上回波頂高伸至3~4 km,垂直液態含水量為15~20 kg·m-2,持續1.5~3 h,較單單體回波明顯偏強、持續時間偏長。(4)未發現有超級單體回波,昆侖山北坡也無冰雹發生。

3類天氣分型下均能出現較強回波,中亞低渦(槽)和高原低渦(槽)天氣流型下的短時強降水回波強度未必較西風帶短波型強。實際業務中,除需分析500 hPa影響系統、鋒區位置和強度外,還應密切關注高層偏西急流、中低層切變線和輻合線、東風強度和西伸位置,重點分析高低空天氣系統三維結構和空間配置,綜合研判短時強降水回波的移向、強度變化及影響區域等。

5 結論

為進一步掌握昆侖山北坡短時強降水天氣,本文將昆侖山北坡短時強降水分為中亞低渦(槽)型、西風帶短波型、高原低渦(槽)型3類天氣分型,分析短時強降水雷達回波特征值及典型個例,得出以下結論:

(1)兩種類型的短時強降水回波中,對流云回波強度偏強(1.5°仰角偏強3 dBZ左右),回波頂高偏高(較混合云偏高3 km左右),垂直液態含水量偏高(是混合云的近2倍);對流云回波持續時間偏短,平均持續時間55 min左右,而混合云持續近5 h。對流云降水回波頻次較混合云偏多近3倍。

(2)5類降水回波的特征量值和演變特征不同。對雷達回波特征量值,混合云、強單體、塊狀和帶狀回波最大回波強度平均為52.8、60和54 dBZ,強單體極大回波強度達71.0 dBZ;5類降水回波頂高最大高度為6.8~8.5 km、極大為9.0~12.0 km,強單體回波最高;垂直液態含水量最大值平均為6.4~13.1 kg·m-2,極大值為13.1~26.2 kg·m-2,強單體回波最強。在回波演變過程中,強單體50 dBZ以上強回波頂高可伸至5 km,高懸回波在5 km以上,強回波附近有中-γ氣旋性旋轉和逆風區出現,中低層徑向風輻合厚度較厚,回波持續較短;塊狀和帶狀多單體50 dBZ以上回波頂高可伸至3~4 km,垂直液態水含量為15~20 kg·m-2,持續1.5~3 h,較單單體回波偏強、持續時間偏長。對流云回波中以多單體(塊狀)回波居多;混合云降水回波中,當回波增強、頂高增高并出現中-γ天氣系統時,分鐘降水強度增強;未發現超級單體回波,昆侖山北坡無冰雹天氣發生。

(3)3類天氣分型中,中亞低渦(槽)型最多,短時強降水落區和強度與高空鋒區、低層中尺度氣旋、切變線、輻合線等中尺度系統、東風氣流(急流)等密切相關,實際業務中應綜合分析天氣分型中高低空天氣系統位置、強度的空間配置,嚴密監視雷達回波演變,及時發布暴雨等災害性天氣預警信號。

(4)由于和田地區多普勒天氣雷達資料有限,對短時強降水雷達回波特征把握不夠全面,有一定的局限性。今后隨樣本增多,應進一步修正和完善短時強降水雷達回波特征,在暴雨預報預警業務中發揮更大指導作用。