榆林市兩次局地短時大暴雨過程的特征分析

肖貽青,肖湘卉,屈麗瑋

(1.陜西省氣象臺,陜西 西安 710014;2.渭南市氣象局,陜西 渭南 714000)

暴雨一直是天氣預報和服務的重點,更是預報的難點,因此始終是各國氣象工作的重要內容之一[1]。國內眾多學者對暴雨的形成做了大量的研究,主要成果包括:高空急流在暴雨過程中的動力作用[2]、動力因子特征[3]、不穩定觸發機制[4]、暴雨云團的觸發和傳播機理[5]、環流特性和極端性[6]以及中尺度對流系統[7]對暴雨的影響機理。這些工作多視角展示了暴雨發展演變、形成結構、觸發機理、模式可預報性等不同特征,對深入理解和預報暴雨有重大意義。短時強降水作為強對流主要天氣之一,也是引發暴雨的主要原因,其局地性和突發性等特點,造成的短時暴雨更具有破壞性和災害性。武麥鳳等[8]對陜西關中東部的強對流天氣分析認為,強的垂直風切變和低層輻合造成了短時強降水;劉新偉等[9]研究結果表明,高空冷平流和低層暖平流強迫均可造成短時強降水,水汽條件好的過程雨強更大;更多的研究是從天氣形勢、物理量條件、衛星云圖及雷達回波特征對短時強降水進行分析[10-12]。

陜北地處黃土高原,全年降水偏少且分布不均,主要地形地貌為黃土丘陵溝壑,植被差,遇暴雨水土流失非常嚴重,并且往往會引發山洪、滑坡和泥石流等地質災害,造成嚴重的人員傷亡和財產損失。在全球變暖的氣候背景下,極端天氣頻發,陜北的暴雨、大暴雨過程也有明顯上升趨勢,僅2018年汛期7—8月,陜北就出現了多次明顯的大暴雨過程,其中8月7日、8月10日榆林市局地短時大暴雨,造成了嚴重的城市內澇、山洪滑坡等災害,直接經濟損失上億元,給人民生活帶來了嚴重的威脅。

近些年對陜北暴雨過程的診斷分析和模擬[13-16],對陜北暴雨發生時的環流背景、動力水汽條件、觸發機制等多方面進行了研究,但局地短時大暴雨依然是預報中的難點,因此有必要進一步探究不同類型短時大暴雨成因和特征,以建立最新的預報指標,提高預報的準確率。

1 降水實況

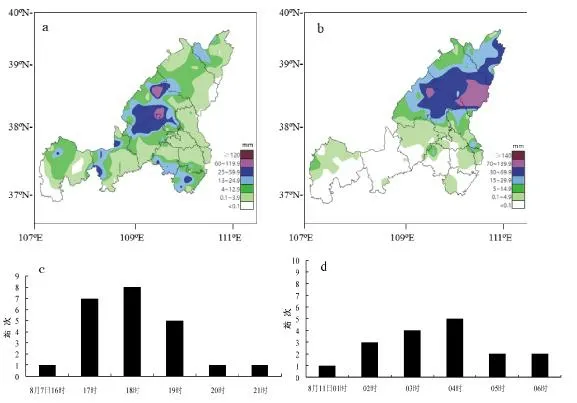

2018年8月7日14—20時,榆林市出現了局地短時大暴雨,共有8站達到暴雨量級,1站大暴雨,最大累計降水103.4 mm,為榆林城區站(圖1a)。8月10日20時—11日08時,該地再次發生了短時大暴雨,共15站暴雨,3站大暴雨,累計最大降水量出現在神木縣喬岔灘站,為142.5 mm(圖1b)。

對兩次過程發生短時強降水的自動站次統計可以看出,過程I和過程II超過20 mm·h-1的短時強降水均維持了約6 h,過程I出現了23站次(圖1c),最大小時雨強為66.3 mm·h-1;過程II出現了17站次(圖1d),小時最大降水為49.2 mm。兩次過程均發生在榆林市境內,相隔僅3 d,對其形成機理的深入研究,有利于進一步了解陜北短時大暴雨的特征和機理,從而提高短時大暴雨預報技術。

圖1 8月7日14—20時(a)、10日20時—11日08時(b)累積降水分布(單位:mm)及過程I(c)、過程II(d)>20 mm·h-1的短時強降水站次分布

2 天氣背景與對流環境條件分析

2.1 天氣背景

合的切變線位于副熱帶高壓外圍,短波槽的下游地區;850 hPa上低渦位置與700 hPa接近,陜西北部為一氣旋性環流中心,從榆林北部有一條切變線向西南方向可延伸至寧夏南部,從甘肅南部至陜西北部有一條暖舌。

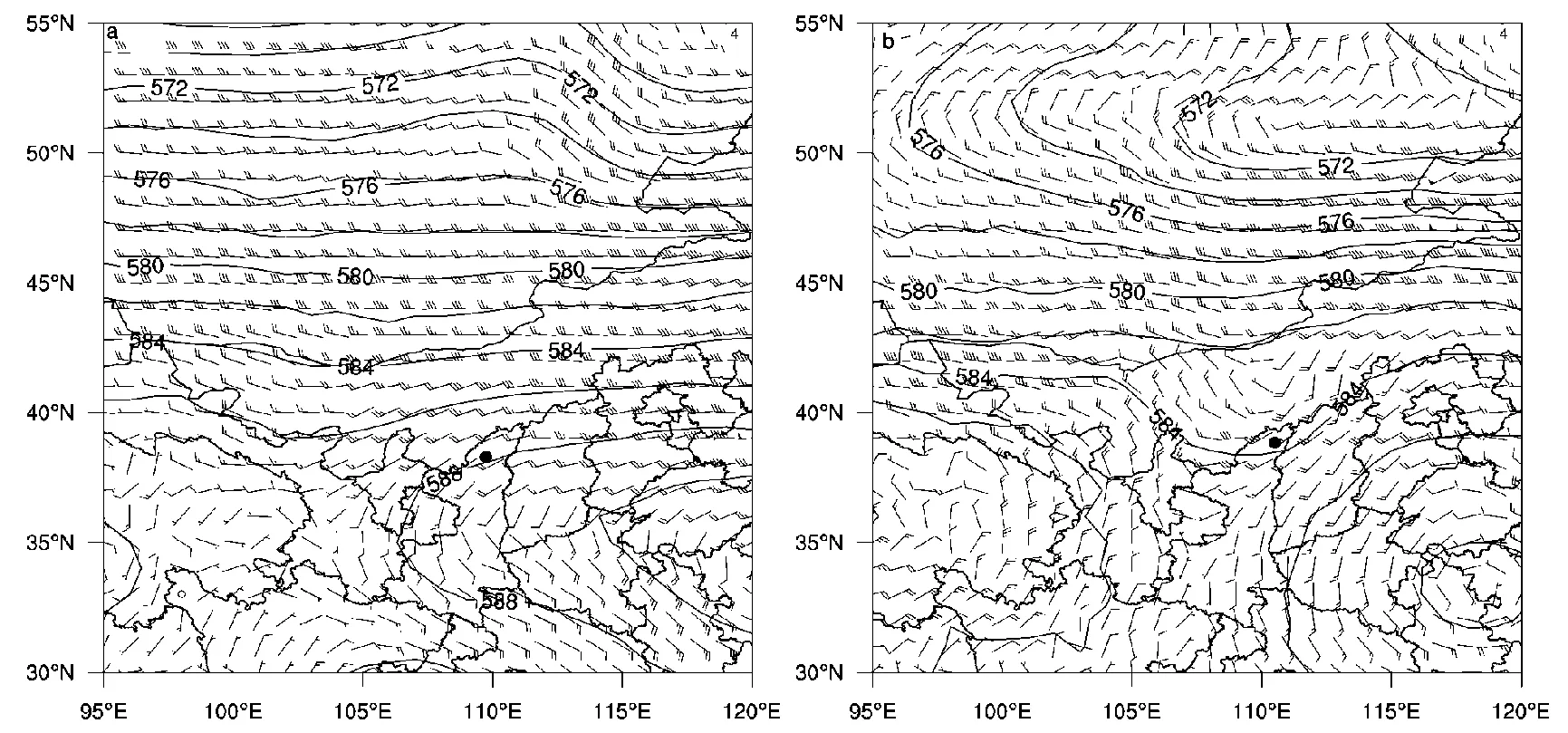

過程II在8月10日20時,500 hPa高度場(圖2b)在東北地區有一冷渦,從冷渦中心延伸出的槽線呈東西走向,有利于冷空氣堆積,榆林位于冷渦底部槽線附近,槽后冷渦底部的西北氣流有利于引導冷空氣南下并加深高空槽,另外副熱帶高壓東退至江南地區;700 hPa在陜西北部—內蒙古地區有一冷中心,與此同時,850 hPa在該處也有一冷中心,切變位于榆林東部,呈東西走向,且有暖舌從陜西中部向東北方向延伸至榆林中部。

綜合來看,這兩次短時大暴雨過程,產生的大尺度環流背景、高低空配置是有明顯差異的。過程I是典型的副熱帶高壓外圍短波擾動引起的強對流天氣,而過程II是典型的冷空氣南下觸發的強對流天氣。

2.2 局地對流條件分析

過程I在8月7日14時,500 hPa(圖2a),中高緯度大部為平直的西風氣流,榆林處于西太平洋副熱帶高壓外圍西南氣流控制中,上游河套地區有明顯短波槽擾動;700 hPa低渦位于榆林北部,與之配

圖2 8月7日14時(a)和8月10日20時(b)500 hPa位勢高度場和風場

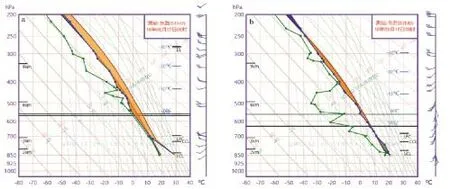

本文應用的探空站為榆林北部的東勝站,過程I采用8月7日14時的地面觀測資料,對該站08時的探空進行修正[17],過程II利用8月10日20時的地面實況對08時的探空進行修正,分別獲取兩次強對流天氣發生前的環境條件。

從訂正后的探空曲線(圖3)可以看出,過程I屬于“上干下濕”結構,500 hPa以上為干層,中低層溫度露點差均在1~2℃,且前期本地陣性降水較多,因此水汽非常豐富;過程II整層都相對較干,850 hPa以上溫度露點差均>9℃,400 hPa以下環境曲線斜率較大,說明過程II的干冷空氣較強。且過程I的地面溫度高于過程II,熱力不穩定更明顯,因此過程I的對流條件更好一些。從不穩定能量來看,兩次過程的CAPE值均呈細長狀,過程I的CAPE值訂正后從355 kg/J快速增加至1 362 kg/J,CIN從49.8 kg/J下降至33.5 kg/J,過程II的CAPE值訂正后從548 kg/J增加至853.9 kg/J,CIN從99.5 kg/J下降至0 kg/J。

圖3 榆林8月7日14時(a)和8月10日20時(b)探空曲線

強對流發生的基本條件是水汽條件、動力抬升以及大氣不穩定,表1給出了兩次過程發生前的關鍵環境參數(過程I為8月7日14時,過程II為8月10日20時)。表1前4項為熱力穩定度指數,從K指數、SI指數和Li指數可以看出,過程I發生前,大氣處于非常強的層結不穩定中;過程II的K指數雖然較小,是因為中層冷空氣比較明顯,但SI指數和Li指數也非常有利于強對流天氣的發生。對于總指數(TT)和強天氣威脅指數(SWEAT),兩次過程差別較小,但TT指數參考價值不大,SWEAT指數也未能達到產生強雷暴的標準。0℃層高度(ZH)和抬升凝結高度(LCL)之間為暖云層的厚度,暖云層越厚越有利于降水效率,過程I的暖云層厚度約為3 600 m,而過程II的為3 400 m左右,且過程I的濕層非常深厚(q850hPa,q700hPa),這也能解釋為什么過程I的小時雨強大于過程II。兩次過程0~6 km風切變均處于弱至中等強度的垂直切變環境中[18]。

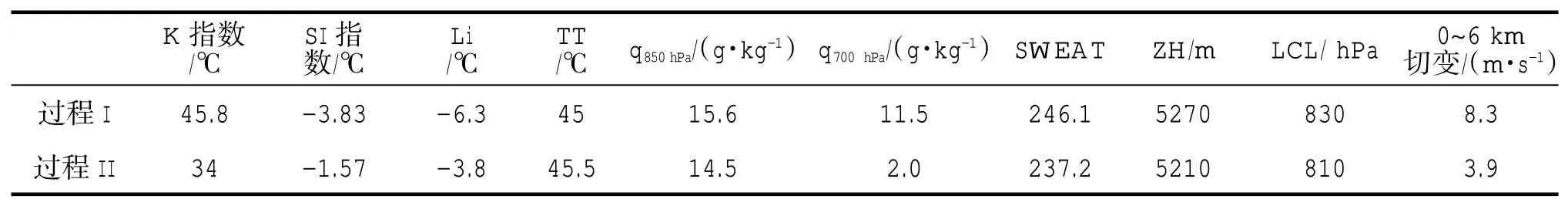

表1 兩次過程的一些環境參數統計

以上對流條件分析表明,兩次過程由于背景天氣不同,探空曲線和物理量也存在明顯差異。過程I的CAPE值比過程II高500 kg/J左右,LCL和Li的絕對值明顯高于過程II,具有明顯的干對流的特征,而過程II則具有濕對流的特點。值得注意的是,由于過程II發生在夜間,且有冷空氣入侵,溫度相對較低,所以K指數相對不是很大,因此在這種情況下不能單純地用K指數的大小來判斷是否發生強對流天氣。

3 中尺度特征

3.1 地面中尺度系統

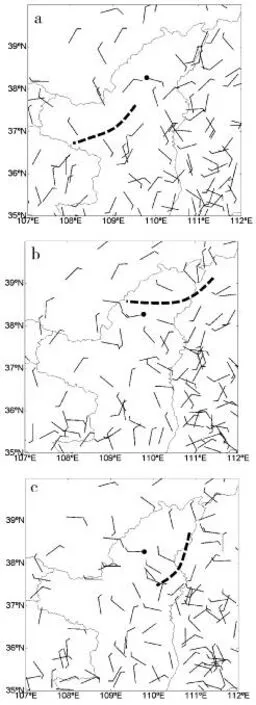

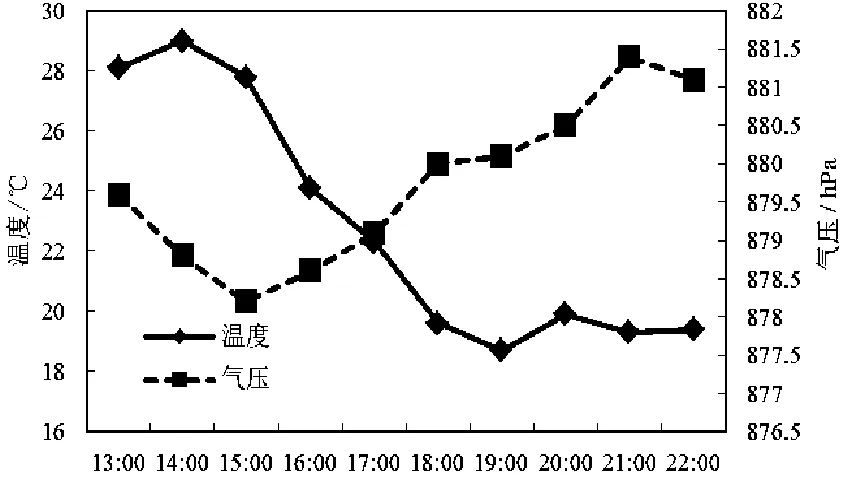

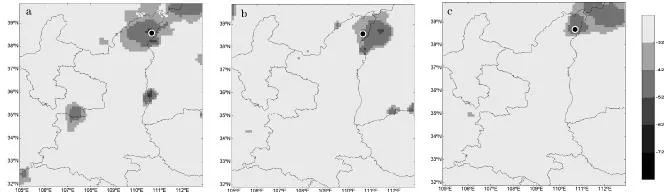

過程I:8月7日14時(圖4a),在榆林西南部和延安北部形成了一條東北—西南向的中尺度輻合線,沿輻合線出現了20 mm·h-1左右的短時強降水;到16時,偏北風與偏南風的輻合線基本維持,風速有所增加,在輻合線的右側出現了>30 mm·h-1的短時強降水,榆林城區開始出現小陣雨;隨著對流不斷發展,雷暴下沉氣流造成地面風速,18時地面風速增加至8 m/s,輻合顯著加強(圖4b),在榆林城區西側形成了中尺度輻合環流,北側則為東西走向的輻合線,受其影響,榆林城區在18時出現66.3 mm·h-1的短時強降水,此時對流發展達到最強,隨后開始逐漸減弱;20時(圖4c),地面輻合線東移至陜西邊境,對流明顯減弱,榆林大部分地方轉為小陣雨。由圖5可以看出,14時前隨著時間氣溫增加,氣壓降低,14時后氣溫從29℃開始下降,說明有擴散冷空氣逐漸入侵,在其觸發影響下,對流也開始發展;15時后對流造成的雷暴下沉氣流到達地面并開始堆積,堆積的冷空氣又不斷觸發和加強對流,使得地面氣壓增加;18—19時對流活動達到最強,雷暴造成的下沉冷池導致19時地面氣溫降至最低(19.6℃);之后強對流活動減弱,地面氣溫緩慢回升,氣壓逐漸降低。13—22時地面溫度和氣壓呈負相關,相關系數為-0.76,發生短時強降水期間(14—20時)的相關系數達-0.86。

圖4 陜西北部地面風場

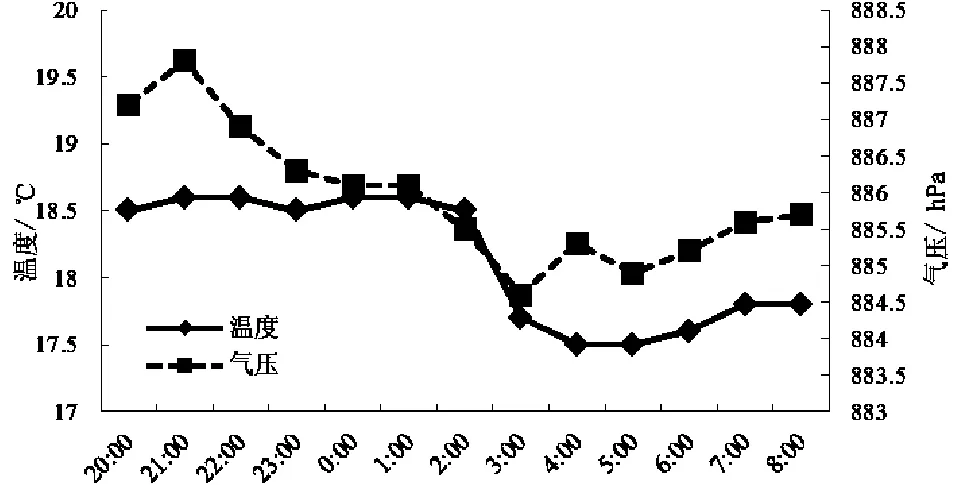

圖5 8月7日13—22時榆林站氣壓、氣溫逐小時演變

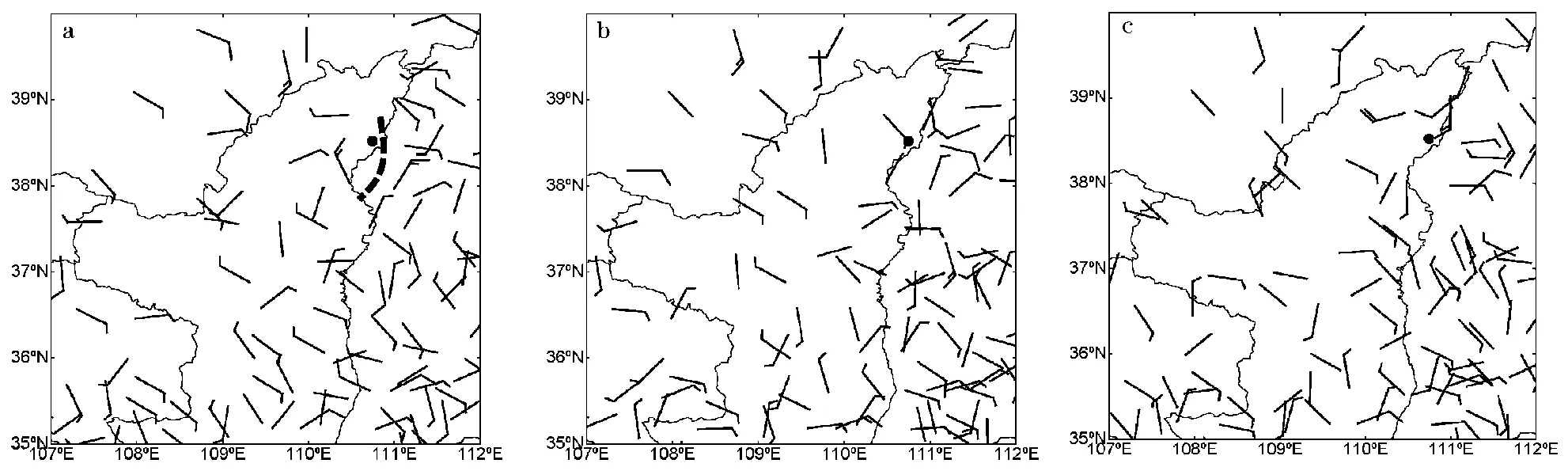

過程II:地面風場上(圖6)大暴雨區附近在短時強降水發生前(8月10日22時)存在明顯的地面輻合線(圖6a),觸發強對流天氣,其他時刻高空850和700 hPa存在切變線,有利于強對流天氣的維持。由圖7可知,8月10日20時—8月11日01時,神木站的氣溫變化維持在18.5℃,8月11日02時氣溫下降幅度較小,說明強對流引起的雷暴相對較弱,沒有明顯的冷池形成,短時強降水的強度在20 mm·h-1左右;最大降水量發生在03—04時,大暴雨區多個站的小時降水在35 mm以上,最大為49.2 mm,此時對應地面溫度降至最低(17.5℃);之后溫度緩慢上升,短時強降水的落區和強度也開始減少。8月10日20時—8月11日08時地面溫度和氣壓變化基本一致(圖7),相關系數為0.77,說明雖然這次過程是冷空氣南下引發的強對流天氣,但發生短時強降水期間,冷空氣已滲透,沒有強雷暴引起的冷池堆積,因此氣溫和氣壓變化較小。

圖6 陜西北部地面風場

圖7 8月10日22時—11日08時神木站氣壓、氣溫演變

過程I的地面中尺度輻合線是強對流天氣的觸發和發展條件,且輻合線長時間維持,有利于雷暴活動的加強,由此引發的雷暴高壓導致地面冷池堆積,從而引起地面氣溫減弱,氣壓顯著增加。過程II的地面輻合線相對較弱,但位置幾乎沒有改變,雖然小時降水強度不如過程I,但強降水時間持續較長,所以累積降水量較大;此外強對流活動引起的雷暴發展不夠劇烈,氣溫和氣壓變化較小。

3.2 衛星云圖分析

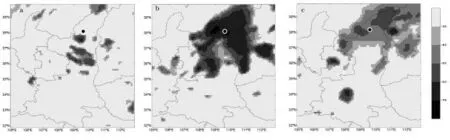

從衛星云圖相當黑體溫度(TBB)分布可以看出,8月7日14時(圖8a)陜西省北部在500 hPa副熱帶高壓邊緣開始出現中γ尺度對流云團,水平尺度不足20 km,云頂TBB最大為-62℃,此時該對流云團對應的地面輻合線在榆林、延安交界處,有一站開始出現短時強降水;隨著地面輻合的加強以及層結不穩定的增加,云團尺度逐漸增大,15時形成了多個水平尺度在40~70 km的β中尺度對流云團。16時中β尺度對流云團繼續合并發展,<-52℃的冷云面積超過2.5×104km2,云頂TBB中心強度低于-72℃,但此時的降水主要位于延安北部,且小時雨強為30 mm左右;隨著對流云團的發展和緩慢東移,18時<-52℃的冷云面積超過6×104km2(圖8b),形成中尺度對流復合體(MCC),其中超過-72℃的中γ尺度強對流云團恰好位于榆林城區,使其出現66.3 mm·h-1的短時強降水,造成城區的短時暴雨天氣;19時云團在原地開始減弱,TBB最大值降至-68℃,對應最大雨強減至35 mm·h-1;20時<-52℃冷云區面積快速減小到2×104km2,短時強降水顯著減弱;21時(圖8c),強對流云團東移消散,中心已移出陜西境內,降水逐漸停止。

圖8 2018年8月7日FY-2E衛星TBB(單位:℃)的分布

過程II的云頂亮溫要明顯高于過程I(圖9),對流云團發展高度較低,整個降水過程云頂中心TBB未能達到-62℃,且對流云團相當有組織,基本一直在榆林東北部呈橢圓狀。22時TBB大值區位于黑色圓點附近(圖9a),該云團中心TBB為-53℃,水平尺度在100 km左右,對應榆林站東部有區域站出現10~15 mm·h-1的短時強降水;之后該對流云團緩慢東移,維持在榆林東北部的神木站,水平尺度沒有較大改變,中心TBB值也未發生較大改變(圖9b)。02—04時,TBB<-52℃的云團有所發展,尺度從30 km增加至100 km,此時對應的短時強降水也有所增加,一些站點出現15~40 mm·h-1的雨強,其中最大為03—04時神木的沙峁站(49.2 mm),位于云團南部TBB梯度大值區。05時,TBB<-52℃云區移出陜西境內(圖9c),但在云團南側TBB值的大梯度區,依然出現了15~30mm·h-1的短時強降水,其中最大為36.2 mm·h-1。06時云團強度顯著減弱,在南部TBB的梯度區分別出現40.3和25.5 mm·h-1的站點。之后隨著對流強度降低,云團東移,降水減弱。

圖9 2018年8月10日22時—8月11日05時FY-2E衛星TBB(單位:℃)的分布

兩次過程都受中尺度對流云團影響,但過程II的云頂亮溫值要遠高于過程I,即對流云團發展高度較低。過程I的強降水與云頂TBB的低值區對應,尤其是<-72℃的中γ尺度強對流云團,是造成較強短時強降水的原因;過程II的強降水與對流云團南側TBB梯度大值區相對應。

3.3 雷達回波分析

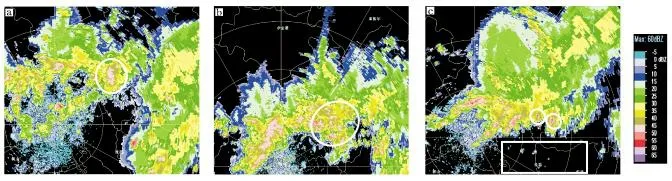

過程I,8月7日14:03(圖10a),在榆林雷達的西南50~200 km,即副高外圍及地面輻合線的附近,已出現多個小尺度對流單體回波組成的片狀回波,最強單體中心強度達65 dBZ,片狀回波的前沿及周圍還有不斷新生成并發展的對流單體。榆林雷達站附近有2個尺度在50 km左右的對流單體逐漸發展,15:04(圖10b),兩個單體逐漸合并,且在周圍有不斷新生的小對流云團,同時西邊呈東北—西南向的線狀回波逐漸向榆林站靠近。15:35,0.5°仰角圖上可以清晰地看到,在線狀回波前側及南側較強對流云團的西北方向,有明顯的陣風鋒,這兩條陣風鋒在沿著對流發展方向移動過程中逐漸靠近,同時又觸發了新的對流,新生的對流泡發展成小對流單體,與之前的對流云團結合后促進對流繼續發展。17:00發展為對流主體呈東北—西南走向的片狀回波,對流云團南北尺度接近200 km,其中夾雜著多個強度超過50 dBZ、尺度約50 km左右的強對流云團,這些小尺度的強回波對流云團造成了榆林市區孟家灣鄉66.3 mm·h-1的短時強降水和中心廣場62.7 mm·h-1的局地短時強降水,造成短時大暴雨。15:00后在榆林城區上空一直存在>50 dBZ的強對流云團,尺度在20 km左右,18:26該云團的回波強度還在55 dBZ左右,19:00整體減弱東移。

圖10 8月7日榆林站雷達組合反射率因子

17:25(圖10c)的0.5°仰角速度圖上,在雷達站西南側50 km的地方出現了正負速度對及速度模糊,退模糊后速度徑向速度可達20 m·s-1以上。統計表明[18]在0.5°仰角,距離雷達中心75 km內,如果徑向速度超過了20 m·s-1,出現雷暴大風的幾率很高。實況顯示,該時段內榆林城區出現了20.8 m·s-1的短時大風。另外沿雷達徑向方向的中尺度速度輻合對表明在該處形成較強的輻合上升運動,更有利于對流的持續發展和加強。

神木縣短時強降水從8月11日凌晨開始。從組合反射率因子分布可知,00:03雷達回波呈片狀分布,神木縣區域內雷達回波強度不到40 dBZ,此時降水強度不到5 mm·h-1,距榆林雷達站東北部20 km左右的區域出現較小的對流云團,中心強度為45 dBZ,之后該對流云團東移發展進入神木縣內,發展最強時刻中心強度超過55 dBZ;00:58(圖11a)該云團后部不斷有新生的小對流云團,造成了該區域內發生了29.5 mm·h-1的短時強降水。榆林雷達站北部持續生成小的對流云團東移進入神木縣內,強度在50 dBZ左右的小對流云團(圖11b),給神木縣多個站帶來了10~30 mm·h-1的短時強降水。最強短時強降水發生在03:00—04:00,從03:43(圖11c)的雷達回波可以看到,神木縣南部有2個強度在55 dBZ以上的對流單體,尺度不到20 km,這2個對流單體的發展和移動給多站帶來了30 mm·h-1以上的短時強降水。05:45依然有較強回波的對流單體東移發展進入神木縣境內,1站>40 mm·h-1的短時強降水,之后回波東移速度加快,對單體逐漸解體,強度減弱,08:00降水過程基本結束。

圖11 8月11日榆林站雷達組合反射率因子

過程I是在地面輻合線的觸發下生成的多個小對流單體快速發展,在合并加強過程中產生陣風鋒,進而加強對流并造成的短時強降水過程,且伴隨雷暴大風;在雷達回波圖上顯示為積狀云降水回波,后期發展為層狀積狀云混合降水回波。過程II是在上游地區不斷有較強的對流云團生成,在東移過程中經過神木縣境內加強,且這種“列車效應”持續時間較長,因此造成了神木縣的短時大暴雨;整個過程在雷達回波圖上顯示為大片層狀云中嵌著積狀云混合降水。過程I的對流強度大于過程II,因此小時雨強較大,而過程II的持續時間較久,因而過程總降水量較大。

4 結論

通過對陜西省榆林市8月發生的兩次短時大暴雨過程的環流背景、中尺度特征、衛星云圖及雷達回波進行特征分析并進行比較,得出以下結論:

(1)兩次過程發生時間差距僅3 d,但背景場屬于兩類完全不同的天氣形勢,過程I是典型的副熱帶高壓外圍受短波槽擾動引起的干對流天氣,過程II則是冷渦后部冷空氣南下引起的濕對流天氣。

(2)過程I的強對流環境參數均優于過程II,說明副熱帶高壓外圍觸發的對流發展更旺盛,不穩定能量強、暖云層較厚是造成短時強降水強度較大的原因;而冷渦后部由冷空氣強迫觸發的對流性天氣相對較弱,這種情況下K指數指示效果一般不明顯。

(3)過程I由地面中尺度輻合線觸發和加強,對流發展旺盛,強烈的對流造成了下沉氣流堆積向四面擴散,從而產生雷暴使短時強降水期間地面溫度和氣壓呈負相關;過程II地面中尺度輻合系統較弱,移動緩慢,雷暴活動較弱,過程期間溫度和地面氣壓變化一致。

(4)在衛星云圖上,過程I的短時強降水與云頂TBB的低值區對應,過程II的則與對流云團南側TBB梯度大值區對應,且過程I的MCS維持時間明顯小于過程II。

(5)過程I在雷達圖上有獨立的對流單體,在其發展過程中產生強雷暴作用形成陣風鋒以觸發和加強對流,中γ尺度強對流云團造成的極端小時降水量是造成局地短時大暴雨的主要原因;過程II以層狀云積狀云混合回波為主,>40 dBZ的對流云團更長時間的“列車效應”是造成局地短時大暴雨的原因。兩次過程造成短時強降水強度較大的云團均為中-γ尺度。