警惕,入侵生物來了

本刊綜合

策劃人語:

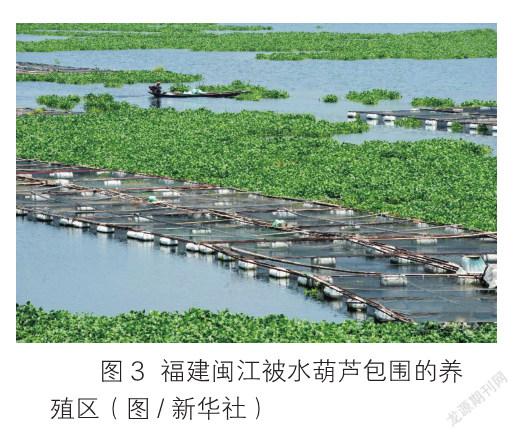

2021年下半年,江西多地遭受外來物種水葫蘆的困擾,生長迅猛的水葫蘆限制了河道和湖泊水體流動,造成了河道阻塞以及水質的污染。另外,外來入侵物種加拿大一枝黃花在多地遭到聯合“圍剿”,引起了社會廣泛關注。

隨著人類的活動范圍不斷擴大,國際間的交流越來越頻繁,外來物種通過人類活動或自然擴散,在入侵地形成自我再生能力。由于沒有天敵,它們通過壓制或排擠本地物種,破壞生態系統的結構和功能,威脅生物多樣性、農林牧漁業的生產甚至人類的健康,給入侵地造成巨大的經濟損失和生態災難。外來物種入侵已成為威脅生物安全的重大問題,得到越來越多國家和生態保護組織的關注。

我國已成為世界上最大的農產品進口國,同時也是遭受外來物種入侵最嚴重的國家之一,外來入侵物種不僅對我國經濟造成了巨大損失,也給環境帶來了極大的破壞。

生態環境部發布的《2020中國生態環境狀況公報》顯示,全國已發現660余種外來入侵物種,其中對自然生態系統已造成或具有潛在威脅的物種71個。69個國家級自然保護區外來入侵物種調查結果顯示,219種外來入侵物種已入侵國家級自然保護區,其中48種外來入侵物種被列入《中國外來入侵物種名單》。

如何區分外來物種與外來物種入侵?外來物種入侵有哪些方式?如何防控?外來物種真的能靠“吃”來解決嗎?

外來物種與外來物種入侵

生態系統是經過長期進化形成的,系統中的物種經過成百上千年的競爭、排斥、適應和互惠互助,才形成了現在相互依賴又相互制約的密切關系。自然界中的物種總是處在不斷遷移、擴散的動態中。頻繁的人類活動進一步加劇了物種的擴散,使得許多生物得以突破地理隔絕,拓展至其他環境中。在當地沒有自然分布,因為遷移擴散、人為活動等因素出現在其自然分布范圍之外的物種,統稱為外來物種。并非所有的外來物種都會帶來災難,外來物種不等同于外來物種入侵。

一部分物種被人類有意從一個地方引進到另外一個地方,比如葡萄、胡蘿卜、土豆等沿絲綢之路被引進到我國,這些外來物種會增加地區的生物多樣性,豐富人類的物質生活。又如加州蜜李、美國櫻桃、野生大豆等,這些物種大多需要在人為照料下才能生存,對環境并無危害。

除此之外,人們日常飲食中有些瓜果、蔬菜也是外來引種物種。比如:茄子在三國兩晉南北朝時期從印度引種到我國;石榴在漢代時從西亞等西域地區引種到我國;西紅柿也叫番茄,它的原產地為南美洲;菠蘿也稱鳳梨,它的原產地在南美洲,于十六世紀初期引種到我國。我們常見的蔬果中帶有“胡”“番”“洋”等字樣的多為外來物種。

外來物種入侵是指某種生物從外地自然傳入或人為引種后成為野生狀態,在當地適宜的土壤、氣候和缺少天敵抑制的條件下得以迅速繁殖,并取代原有生物。大部分外來物種成功入侵后壓制或排擠本地物種,形成單優勢種群,其長勢難以控制,危及本地物種的生態,最終導致當地生物多樣性的喪失。

外來物種入侵的方式

隨著國際貿易往來的日益頻繁,對外交流的不斷擴大,國際旅游業的快速升溫,越來越多的外來入侵生物借助這些活動傳入我國。外來入侵生物的入侵途徑主要分為兩種,一是自然傳播,二是人為傳播。

自然傳播是指通過風媒、水體流動,或昆蟲、鳥類傳帶植物種子或動物的卵、幼蟲,或微生物發生自然遷移而造成生物危害所引起的外來物種的入侵。

人為傳播可分為“有意”和“無意”。世界各國出于發展農業、林業和漁業的需要,往往會有意識地引進優良的動植物品種,但由于缺乏全面綜合的風險評估制度,引進優良品種的同時也引進了大量有害生物,視為“有意”。而在個人或集體對外交流,尤其在進口貨物運輸時,不經意間攜帶物種入境,則為“無意”。現階段如何阻斷外來物種入侵的風險,主要在于把好物流口岸檢驗檢疫關。

生物入侵一般可分為四個階段:侵入階段——生物離開原生存的生態系統到一個新環境;定居階段——生物在新環境中生長、發育、繁殖;適應階段——已繁殖了幾代,并適應了新環境;擴散階段——生物已適應新生態系統,種群達到一定數量,具有合理的年齡結構和性別比例,具有快速增長和較強的擴散能力。

入侵植物篇

“水質監測器”水葫蘆

水葫蘆原產于南美洲,因其根部與葉之間有一個像葫蘆一樣膨大的部位而得名。其花朵看起來酷似鳥的眼睛,也被稱為“鳳眼蓮”。

1901年,水葫蘆作為觀賞植物引入我國,因對環境的適應能力非常強,其繁殖速度非常快。一株水葫蘆5天就可繁殖出1株水葫蘆,新繁殖的水葫蘆僅需5天就可繼續繁殖,單株水葫蘆在環境合適的情況下,僅需一個月就可以繁殖近4000株個體。

水葫蘆枝葉繁盛,遮住水面導致水面以下的水生植物缺乏光照,無法進行光合作用,繼而導致水體中的溶氧量減少,水生動物因缺氧而大量死亡。水葫蘆縱橫交錯,導致原本順暢的航運路線被阻擋,給船運帶來了不小的破壞。

科學家們發現,水葫蘆喜歡生活在富營養污染的水中,可以通過凈化水質達到控制水葫蘆的目的。比如:我國云南滇池水質污染嚴重,滇池內的水葫蘆因此泛濫成災。隨著對滇池水質的有效治理,水葫蘆的長勢得到了有效控制。除此之外,研究人員還發現水葫蘆難以翻越物理屏障,如果在水葫蘆的邊緣設置圍欄,也能將它們有效控制。

“惡魔之花”加拿大一枝黃花

加拿大一枝黃花隸屬菊科一枝黃花屬,原產于北美洲,其花蕾飽滿,色澤鮮艷,一支桿上能開幾百朵小花。20世紀30年代,加拿大一枝黃花作為觀賞花卉被引入上海、南京等地,而它的破壞性遠遠超出了人們的預期。

加拿大一枝黃花有極強的生命力,黃色花頭上帶有2萬多顆種子,通過汽車車輪夾雜、鞋底粘帶或其他物品攜帶都可以進行傳播。除了通過種子進行有性繁殖,它還可以通過地下根莖進行無性繁殖。單株加拿大一枝黃花經過一年生長后,可以在第二年形成一叢或一片植株,繁殖力極強且傳播速度快,生態適應性強,嚴重危害當地的自然景觀和群落演替。

加拿大一枝黃花的根部還能分泌化感物質來抑制其他植物的生長,很快就能形成單一種群。目前,它在我國沒有天敵制約,可謂“我花開后百花殺”,加拿大一枝黃花的入侵已經造成上海30多種本土物種消失 。近年來,它的蔓延勢頭強勁,在從無分布記錄的地區也發現了它的蹤跡。

加拿大一枝黃花每年有兩個治理關鍵期:3~4月將其幼苗及根系切除,9~11月在擴散前將其連根拔除。不過,由于加拿大一枝黃花繁殖力強,即使實施很嚴格的防控手段仍有“漏網之魚”,這也是防治加拿大一枝黃花要靠群策群力的重要原因。

“美艷殺手”馬纓丹

馬纓丹原產自美洲熱帶地區,是一種觀賞性很強的植物,被世界自然保護聯盟(IUCN)確定為100種最具破壞力的入侵物種之一。

馬纓丹花朵顏色受種植環境以及太陽光照強度影響而不斷變化,花序外圍與中央花序的顏色不同,也被人稱為變色草或五色梅。花落之后會結綠色的果實,成熟后的果實呈黑紫色。結果量大導致其傳播性很強,易與本土植物形成惡性競爭,對當地的生物多樣性造成威脅。

不僅如此,馬纓丹也是蟲害、鼠害的庇護所。因其莖上長有倒刺,致使它擴充地盤更快速,是一種相當強勢的侵略性植物。中醫學認為其“味苦性寒”,莖葉與果實中含有破壞代謝的毒性,這類毒性對哺乳類動物有相當大的影響,一般鳥類食其果實并無大礙,人類或牛、羊等家畜誤食后會造成慢性中毒,嚴重的可導致肝腎衰竭。

僅管如此,馬纓丹葉中含有的馬纓丹烯A有解熱的作用,搗爛后取其汁液敷于患部亦有消腫、解熱的功效。所含有的生物堿會降低犬只的血壓,加速呼吸引起戰栗現象,所以也有人認為這種生物堿可以治療哮喘、高血壓和發熱等疾病。

入侵動物篇

“不速之客”紅火蟻

紅火蟻是我國農業、林業和入境植物檢疫性有害生物,也是全球公認的百種最具危險入侵物種之一。據農業農村部監測數據顯示,紅火蟻已傳播至全國12個省區。紅火蟻在入侵一個地方后,可迅速就地發展為優勢種群,破壞原有生態結構。

紅火蟻傷人事件也時有發生。紅火蟻多通過螯針進行攻擊,人體被其叮咬后會有如火灼傷般的疼痛感,出現如灼傷后的水泡,過敏體質者可能出現休克。牲畜、家禽被其叮咬后,會造成口鼻、腿蹄、胸部等部位出現大量膿包。

紅火蟻取食多種農作物的種子、根部、果實。此外,它還攻擊動物的蟲卵,破壞自然生態系統中的生物多樣性,還會損壞公共設施、電子儀器等。

紅火蟻主要隨園藝植物、草皮、土壤等以及園藝農耕機械設備、空貨柜、車輛等運輸工具進行遠距離傳播,還以生殖蟻飛行或隨水流成自然擴散,也可自行搬巢短距離遷移。

“大胃王”草地貪夜蛾

草地貪夜蛾起源于美洲熱帶和亞熱帶地區,2019年1月首次在我國云南出現,是世界十大植物害蟲之一。

草地貪夜蛾是一種以農作物為食的害蟲,幼蟲呈灰綠色,頭部有倒“Y”形斑,腹部末節有四塊黑斑,呈正方形排列。成蟲翅展后大小為32~40 mm,前翅灰色至深棕色,后翅灰白色,邊緣有窄褐色帶。雌蛾前翅上有呈灰褐色到灰色和棕色的細微斑點,具有環形紋和腎形紋,輪廓線黃褐色;雄蛾前翅深棕色,具黑斑和淺色暗紋,翅痣呈明顯的灰色尾狀突起,后翅灰白色,翅脈棕色并透明。

草地貪夜蛾食量巨大,其幼蟲以農作物葉、莖為食,對玉米、水稻、高粱、甘蔗等農作物有較大危害。草地貪夜蛾成蟲借助風力可以在一夜之間飛行100千米(蒼蠅在一夜之間僅能飛行15千米),這個速度在整個害蟲界是前所未見的。成蟲繁殖能力超強,一只草地貪夜蛾成蟲每次產卵多達1000枚,在25 ℃左右的條件下,僅需30天即可繁殖一代。

正是因為草地貪夜蛾的這些特性,很多地區一旦出現草地貪夜蛾的蹤跡,短時間內整個地區就會成為重災區!

“松樹癌”的始作俑者——松材線蟲

松材線蟲是一種很細小的活體蟲,在顯微鏡下觀察呈蠕蟲形,其蟲卵隨鉆蛀松樹的松墨天牛傳播。松樹感染松材線蟲后,病蟲在松樹體內大量繁殖,使翠綠的松針迅速失綠,顏色逐漸轉為黃綠、黃褐色,最后成為紅褐色,掛枝不落,如同被火灼燒后的癥狀,因此松材線蟲病又稱“不冒煙的森林火災”。被感染的松樹存活30~40天就會死亡。若不加以治理會迅速感染周邊林木,造成毀滅性打擊。

松材線蟲原產于北美洲,是外來有害生物入侵我國森林生態系統的典型案例。自1982年在南京中山陵發現以來,松材線蟲病已經迅速蔓延至全國17個省份,侵入我國多個風景名勝區和重要生態功能區,累計死亡樹木數十億株。廣西桂平市就有30余株百年古松樹因松材線蟲病枯死。松材線蟲具有傳播途徑多、發病速度快、災害損失重、治理難度大等特點。

目前,我國除了人工誘捕松墨天牛外,利用管氏腫腿蜂對松墨天牛幼蟲的寄生作用也可達到控制成蟲傳播的目的,減小松材線蟲侵入的損失。

強化人防技防 ?建立協同防控

我國歷來重視治理外來物種入侵問題,由于部分基層防控體系薄弱,涉疫產品監管存有漏洞,治理效果往往不如預期。針對外來入侵物種問題,農業農村部等5部委印發了《進一步加強外來物種入侵防控工作方案》,要求建立基本健全的法律法規和政策體系,形成聯防聯控、群防群治的工作格局,將我國重大危害入侵物種擴散趨勢和入侵風險有效遏制。

首先,加大專業化人才隊伍建設,夯實基層人防能力,健全外來物種和動物疫病人力監控網絡建設,確保有充足、專業的人力。利用技術手段完善“早發現、早預警、早應對”的監測預警網絡,充分利用現代科技網絡,緊盯重點區域,關注重點時段,突出重點物種,采用“空天地”一體化、智慧化技術與手段進行監測和檢測。

其次,建立健全多部門協同機制,強化物流環節檢驗檢疫,阻斷外來入侵物種蔓延“通道”。防控外來入侵物種絕不是一個部門、一個地方的事情,必須從國家安全的高度樹立“一盤棋”思想,推動部委協作、省際聯動,對外來入侵物種進行全面排查,確保防治工作常態長效。

再次,完善入侵物種治理鏈條,鼓勵專業機構介入,形成有效治理的閉環。建立起由政府主導,第三方機構、科研機構共同參與的管理機制,形成可持續的治理模式。此外,應加大生物入侵常識的科普力度,對公眾加強科普,讓公眾準確地認識入侵物種。

最后,相關部門在守好“國門”的同時,協同其他監管部門線上、線下齊發力,防止外來檢疫性病蟲害通過網購、集裝箱等現代物流體系蔓延,強化物流環節抽查檢測,防止外來有害物種搭上現代交通運輸體系的“快車”。

此外,通過“吃”并不能將入侵物種轉化為經濟作物,可能還存在較大風險。資源化利用一旦遇到經濟周期影響,可能導致物種入侵的擴張,帶來更大的生態災難。