墨子與“光學八條”

劉晨

墨子,名翟,春秋末期、戰國初期人,著名的思想家、教育家和科學家。他是墨家學派的創始人,弟子眾多,有300多人。墨子去世后,他的弟子記錄墨子生平事跡,收集其語錄,編成《墨子》一書。此書流傳后世,影響巨大。

墨子不僅是一位科學家,而且是一位手藝高明的匠師。他幾乎熟諳當時各種機械制造和建筑技術,有不少創造之舉。據說,他曾經帶弟子花了3年時間和魯班一起研究飛行原理,最終制造出能飛行的木鳥。在墨子生活的年代,制造出能飛的器件是一件多么了不起的事!還有一件有趣的事情,成語“墨守成規”中的“墨守”就指墨子。雖然這個成語現在已經成為貶義詞,但是相關典故表示的是褒揚之意:墨子善守,見招拆招,魯班所用的攻城器械已經使盡,墨子的守城計策還綽綽有余,足以體現墨子深具智慧。

《墨子》一書分兩大部分,一部分記錄了墨子的言行和思想;另一部分含《經上》《經下》《經說上》《經說下》《大取》《小取》6篇,一般被人們稱為《墨經》。《墨經》涉及自然科學、邏輯學、道德、心理學等,自然科學部分有幾何學知識10余條、物理學知識20余條,后者主要包括力學和幾何光學方面的內容。

《墨經》是世界上最早對幾何光學進行系統論述的著作,涵蓋了幾何光學的諸多主題,如平面鏡、凹面鏡、凸面鏡的成像,闡述了幾何光學的一些基本原理。這些光學成就,比古希臘歐幾里得的光學成就早100多年。

《墨經》探討了光與影的關系,根據運動物體影像的變化規律,提及8條光學內容,它們被人們稱為墨子的“光學八條”。下面這段話摘自《經說下》:

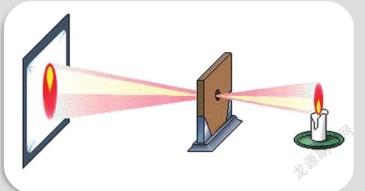

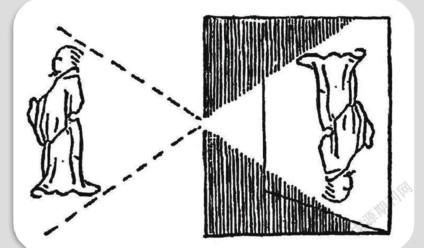

“景,光之人煦若射。下者之人也高,高者之人也下。足敝下光,故成景于上;首敝上光,故成景于下。在遠近有端,與于光,故景障內也。”它的大意:影,光線照人,其直若矢。射到下面就反射到高處,射到高處就反射到下面,因成倒影。足遮住下面的光,成影在上;頭遮住上面的光,成影在下。在物的遠處或近處有一小孔,物體為光的直線所照,反映于壁上,所以影倒立于屏內。

這段話說明了光是沿直線傳播的,且說明了小孔成像的現象和原理,表明中國古人在幾何光學研究方面有較高的成就。

在水平方向分別放置一個物體和一個屏幕,再在它們之間擺放一個有小孔的紙板,在明暗適宜的情況下,屏幕上會出現物體的倒像,這種現象被稱為小孔成像。

2000多年前,墨子帶弟子做了世界上第一個小孔成像實驗,當時的情景是這樣的:墨子和弟子在一間黑暗小屋的朝陽的墻上開了一個小孔,人站在小屋外合適的位置,小屋里小孔對面的墻上出現了一個倒立的人影。科學史家縱觀人類光學史后發現,墨子是第一個進行光學實驗并對幾何光學進行系統研究的學者。他和弟子做光學實驗得出的結論與近代的研究成果基本相符,這不得不令人稱絕。

2016年8月16日,我國第一顆量子科學實驗衛星“墨子號”發射升空,它展現了古代哲學與現代科技的奇妙組合。衛星發射成功后,該項目首席科學家潘建偉在接受采訪時說:“我們想用名字提醒大家,中國人也可以做很好的科學,從前有、現在有,將來會有更多(科學成果)。”

墨家文化作為中華優秀傳統文化的重要組成部分,為人類進步和社會發展作出了巨大的貢獻。