安徽池州西山鉬礦地物化特征及礦床成因分析

伍佳杰, 方 梅

(1.安徽省地質礦產勘查局324地質隊,安徽 池州 247100; 2.中國地質大學(武漢),湖北 武漢 430074)

0 引言

安徽池州西山鉬礦區位于皖南山區北緣,屬低山丘陵區,區內山體主要由志留系上統茅山組砂頁巖組成,地表巖石風化強烈;西北角山體由三疊系碳酸鹽巖組成,地表巖溶洼地、漏斗及溶溝等巖溶微地貌多見,位于灌口—潘橋向斜南東翼中段,高坦深斷裂與馬頭斷裂交匯處[1]。主礦體規模屬中型;形態呈似層狀、透鏡狀,部分礦體內部有夾石,多數礦體有分枝;礦體厚度以較穩定型為主,少數為穩定型;有用組分Mo在空間上分布均勻。

歷史上,曾多次對該區域開展過地質普查與詳查工作[1-3],文章在以往工作基礎上,系統分析歸納研究區地質、地球物理及地球化學特征,并探討其成礦原因與機制,為今后該區找礦提供支撐。

1 地質特征

1.1 地層

研究區出露地層主要有墳頭組(S2f)、茅山組(S3m)、五通組(D3w)及第四系(Q4w)。

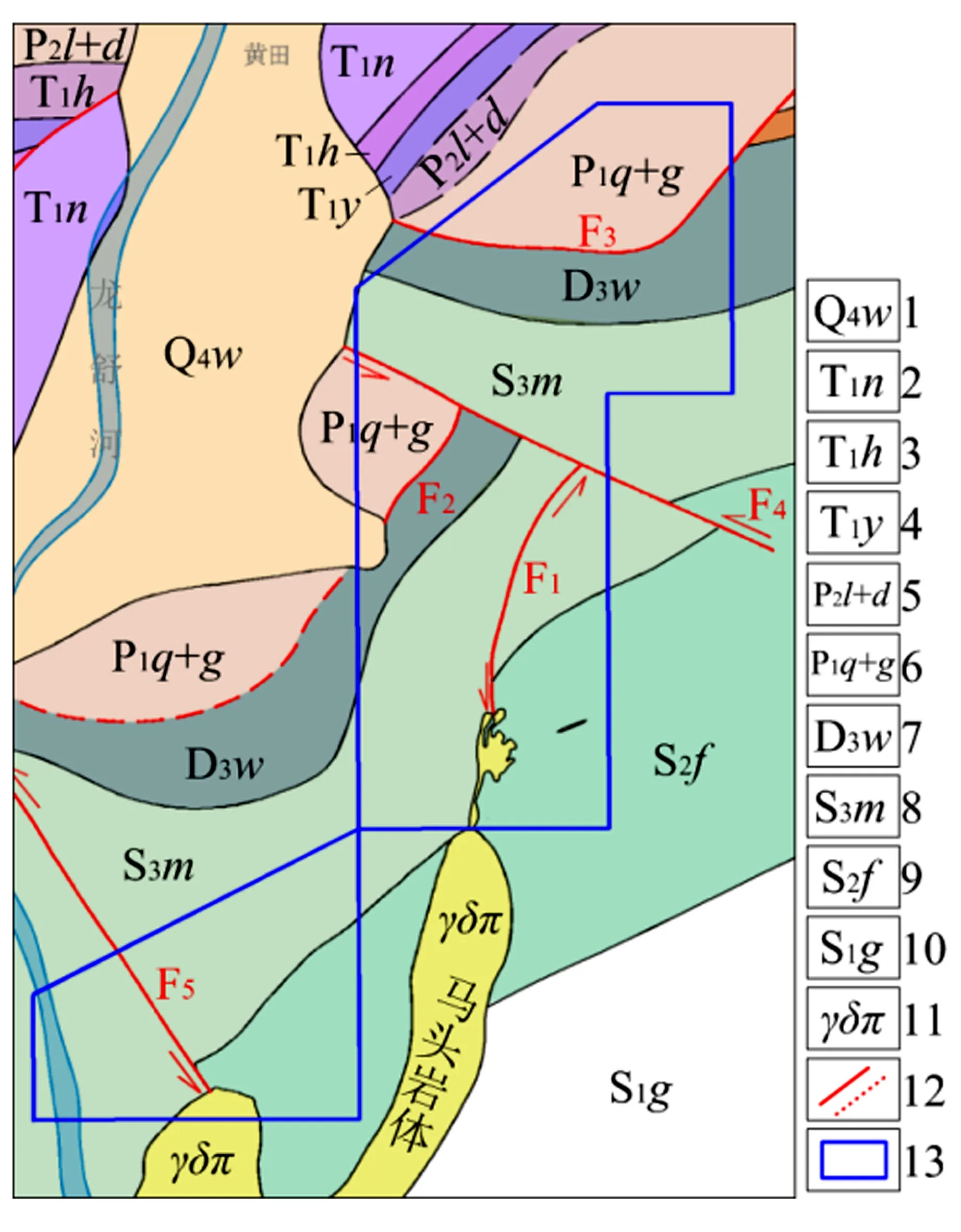

圖1 研究區地質圖

1.2 構造

研究區構造線方向與區域構造線方向一致,即北東—南西向。研究區共見斷層5條,編號為F1、F2、F3、F4、F5。

F1為左行平移斷層,為馬頭斷裂一部分,被馬頭、栗子坑巖體充填,北東端被F4切斷并沒入第四系,斷層傾角近于直立,局部為花崗閃長斑巖充填。巖體及斷層東盤泥質粉砂巖破碎強烈,裂隙發育,且被網脈狀石英脈、黃鐵礦脈、輝鉬礦脈充填,說明該斷層為區內控巖控礦構造。

F2為正斷層,南西端為第四系掩蓋,北東端被F4切斷并沒入第四系,走向北東,傾向北西,傾角55°~70°,在地表主要造成五通組上段、黃龍組、船山組、棲霞組及孤峰組下段地層缺失。

F3為正斷層,見于茅坦北東側,西端沒入第四系,走向近東西至北東,傾向北,傾角60°~70°,在地表主要造成地層沿走向不連續及部分地層缺失。

F4為左行平移斷層,走向320°,傾向、傾角不明,主要造成地層及斷層F1、F2沿走向不連續。

F5為左行平移斷層,見于龍舒河兩側,北西端沒入龍舒河及第四系,南東端被馬頭巖體北枝侵占,走向323°,傾向、傾角不明,控制馬頭巖體北側。

1.3 巖漿巖

西山巖體為馬頭巖體,受F1與F5兩條斷裂控制,地表未見露頭,巖性主要為蝕變花崗閃長斑巖,巖石呈灰、淺灰、淺灰綠色,變余多斑結構、交代結構,致密塊狀構造,斑晶為斜長石、石英,其次為黑云母、角閃石。基質由斜長石、石英、鉀長石、黑云母等組成。蝕變主要表現為硅化、絹云母化、葉臘石化,次為綠泥石化、碳酸鹽化、高嶺石化及鉀長石化,具黃鐵礦化、輝鉬礦化及少量黃銅礦化。

2 地球物理特征

2.1 磁異常特征

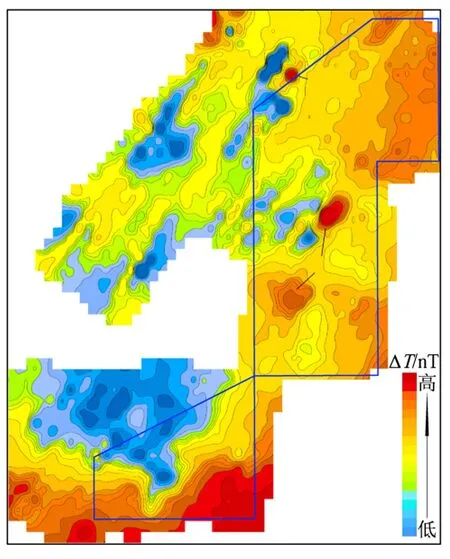

研究區內ΔT異常平面上總體沿北東向(約40°~60°)分布(圖2),背景磁場表現為西北低、東南高,黃田水庫西側見一磁場低值區,該區南及東南側磁場梯度較大,其南側呈現一面積較大的磁異常,北及東北側見多個走向北東的局部小異常,分布于磁場梯度帶附近。ΔT化極后,各部分ΔT異常產出部位化極異常均有清晰的異常反映,平面分布特征相近,但ΔT化極(垂直磁化條件下)異常與斜磁化條件下的磁異常在位置、形態上有一定差異[4],化極異常正值區顯示出向西北擴展趨勢,磁場梯度帶北東向展布的特征更為清晰。從ΔT化極異常解析延拓成果分析可知,部分磁異常可能為埋藏較淺、規模較小之磁性地質體引起。

圖2 研究區ΔT(化極)異常圖

2.2 視電阻率、視極化率異常特征

研究區地質體視電阻率總體較低(<300 Ω·m),且變化均勻,其以下深度地質體電阻率總體呈相對高阻表現,地質體視極化率多大于8%,上述相對低阻段對應部位及其附近地質體視極化率值高并具較大規模,總體呈相對高阻、高極化特征。

3 地球化學特征

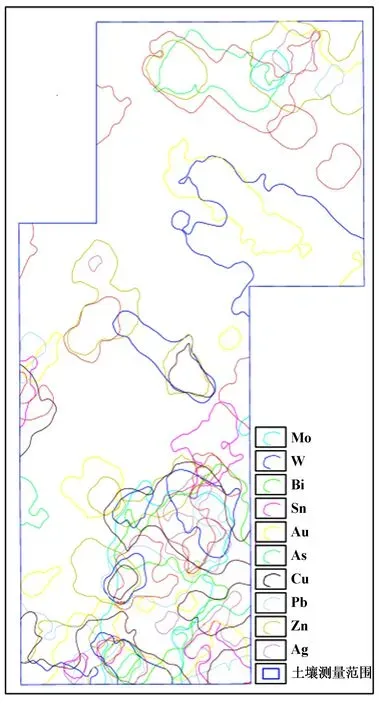

研究區內的異常元素為Mo、Cu、Bi、As、Sb、Pb、Zn、Ag、W、Sn、Au,其元素組合及在空間上的分布規律[5]并結合所處的地質構造條件可將異常分為兩處(圖3)。其一,位于茅山工區北部,近東西向展布,異常元素組合為As-Sb-Zn-Ag-Mo-Pb,異常規模以Sb、As、Zn為最大,Sb主要為Sb01,東西向展布,具三級濃度分帶,最大值為188.63 × 10-6,As主要為As01,東西向展布,濃集中心明顯,最大值為77.1 × 10-6,Zn主要表現為Zn02,東西向展布,具三級濃度分帶,最大值大于1 000 × 10-6,異常區主要出露二疊系棲霞組、孤峰組地層,西部分布有部分龍潭組、大隆組地層,近東西向斷層F3通過異常區,異常元素組合以中—低溫元素為主;其二,位于茅山南部,靠近馬頭巖體,近北北東向展布,異常規模以Mo、Cu、Bi為最大,Mo異常主要為Mo02,北北東向展布,具三級濃度分帶,最大值大于200 × 10-6,異常南側沒有圈閉,Cu異常主要為Cu03,,近東西向展布,具三級濃度分帶,最大值大于1 000 × 10-6,異常東側沒有圈閉,Bi異常主要為Bi01,近南北向展布,濃集中心明顯,最大值大于18.84 × 10-6,異常東南側沒有圈閉,異常區主要出露花崗閃長斑巖及志留系中統墳頭組、上統茅山組地層,北北東向斷層F1通過異常區,異常元素組合以中—高溫元素為主。

圖3 研究區元素組合異常圖

4 礦床成因分析

研究區內共圈定區內共圈定大小鉬礦體122個,銅礦體3個,銀礦體1個,其中鉬主礦體4個(西山礦段1個,茅山礦段3個)。礦體賦存在西山巖體北東枝北西接觸帶及外側圍巖中,北枝內接觸帶見數個小礦體,主礦體受巖體與圍巖接觸帶及北東向含礦裂隙帶控制。礦段內共圈定鉬主礦體1個,次要礦體2個,小礦體45個(其中鉬礦體41個,銅礦體3個,銀礦體1個)。

西山鉬礦礦床位于江南過渡帶上,燕山期中酸性巖漿活動為礦體形成提供了條件;礦石類型以細脈狀為主;礦區圍巖蝕變較強,具有明顯的水平、垂直分帶特征,由巖體中心向外依次為:鉀化帶(鉀長石化、黑云母化)、絹英巖化帶(絹云母化、硅化)和青磐巖化帶(綠泥石化、碳酸鹽化),它們互相過渡,且呈現出一定的疊加現象。蝕變與礦化密切相關,互相依存,一定的蝕變與相應礦化有關,同時,蝕變強度與礦化強度呈正相關特性。礦區輝鉬礦化在空間上主要與絹英巖化帶吻合。圍巖蝕變具明顯分帶現象,即與斑巖型礦床相吻合的鉀化帶、絹英巖化帶和青盤巖化帶;區域上存在以馬頭巖體為中心由中高溫礦床(Mo、Cu)向外圍逐漸過渡為以中低溫礦床(Pb、Zn、Au)為主的元素分帶現象。因此初步認為西山鉬礦為斑巖型鉬礦床[6]。

5 結 論

池州西山鉬礦礦區區域地層、構造復雜,具備良好的成礦環境。礦區內ΔT異常平面上總體沿北東向(約40°~60°)分布,背景磁場表現為西北低、東南高,各部分ΔT異常產出部位化極異常均有清晰地異常反映。視電阻率總體較低且變化均勻,對礦體反應明顯。區內元素組合異常明顯,且元素組合在空間上存在一定的分布規律,結合元素所處的地質構造條件可將其分為兩處,均為致礦異常。結合圍巖特征,認為西山鉬礦礦床的主要類型為斑巖型鉬礦床,礦床成因與巖漿活動有關,此類礦床礦區圍巖蝕變較強,具有明顯的水平分帶和垂直分帶特征。對于該鉬礦的開采與驗證,建議進一步補充鉆探量。