聲譽能解決醫療保險的“雙刃劍”難題嗎?

——來自實驗的證據

陳葉烽 黃 娟 吳雅伊 李丹陽

一、引言

經過二十余年的醫療保障制度改革,我國建立了世界上規模最大的基本醫療保障體系。國家醫療保障局的統計公報顯示,截至2020年底,全國基本醫療保險的參保人數超過13.6億,參保率穩定在95%以上。醫療保險是破解看病難、看病貴等問題的重要制度安排,然而醫療保險未必能從總體上提高醫療市場效率和社會福利(Emons,1997;彭曉博、秦雪征,2014)。這是因為醫療保險是一把“雙刃劍”,在提高醫療服務的可及性和公平性的同時也會產生一些負面效應,其中一個主要的問題就是道德風險。

醫療保險的道德風險是指,由于醫療服務價格降低導致醫療服務的過度消費(Arrow,1963)。 一方面,擁有保險的患者會主動向醫生要求提供超過其本身需求的服務,另一方面,預期到患者需求的醫生為了取悅患者或謀取私利,更傾向于供給更多更昂貴的服務。道德風險的存在增加了醫療支出和資源浪費,不利于醫療保險體系的收支平衡和長期發展(黃楓、甘犁,2012;Lu,2014;Huck et al.,2016)。因此,醫療保險的道德風險問題需要借助其他市場機制進行矯正,其中一個可能的改革方向就是提高醫療服務的信息透明度(1)充分、及時的信息披露有利于聲譽機制的形成,通過約束供方行為來促進市場的良性互動,保障服務質量提高市場效率(唐要家、王廣鳳,2008;薛大東等,2016;Mimra et al.,2016)。。但在醫療市場這類信任品市場中,建立完全有效的聲譽機制是困難的,而且聲譽信息的作用也是存在爭議的(Grosskopf and Sarin,2010;Dulleck et al.,2011;Schneider,2012)。加強聲譽建設是否可以解決醫療保險的“雙刃劍”難題,在提升醫療市場公平性的同時保障市場效率,這一問題的探索對于我國醫療體制改革具有重要的參考意義。

目前醫療保障制度中最具代表性的兩種制度即社會保險和商業保險(劉軍強,2010)。這兩種保險制度雖同為醫療風險保障機制,但在經營主體、經營目的、適用原則、保費負擔等方面都存在著本質區別。社會保險是兼具非競爭性、獨立性和強制性的國家政策安排,保險費用和支付標準相對較低,因而只能為人們提供較低層次的基本醫療保障。其保費由政府、企業和個人三方按一定比例共同承擔,是福利事業。而商業保險則以營利為目的,保險費用和支付標準都比社會保險高,因此能滿足人們更高層次的醫療保障需求。其保費由投保個人按照一定的精算標準分攤,是商業行為。政府管控型的保障制度在保障醫療服務的公益性和福利性的同時,可能會導致社會資源浪費、市場效率低下,而高度市場化的保障制度面臨著醫療保險覆蓋不均、醫療費用昂貴等有失社會公平的問題(姚宇,2014)。因此,醫療保障體系需要同時發揮政府和市場的力量(顧昕,2010),大多數國家將社會保險和商業保險配合使用,以中和兩種制度各自的優勢和弊端。實驗方法可以分離不同的市場條件,從而更清晰地識別不同類型的醫療保險對醫患雙方行為的影響路徑,為進一步完善我國的醫療保險制度提供更針對性的建議。

我們借鑒并改進了一個經典的信任品實驗框架來模擬醫療服務情境(Dulleck et al.,2011;Huck et al.,2016),在這一框架中設計了商業保險和社會保險兩種不同的保險形式。其中,商業保險用市場內發生的超過保險起付額的部分由全體患者均攤來刻畫,而社會保險則表現為患者每輪都需要支出較小的固定成本,介于起付額和報銷上限部分的醫療費用由政府負擔。此外,我們還根據信息披露程度引入了私人信息和公開信息這兩種不同強度的聲譽機制,私人信息條件下僅展示患者本人的歷史診療記錄,而公開信息條件下展示所有患者的歷史診療記錄。我們通過實驗局效應的對比,來探究不同的保險和聲譽機制及其交互關系對于醫患互動行為和醫療市場效率的影響。

本文的實驗結果發現,首先,保險存在提升醫療效率但誘導道德風險的“雙刃劍”難題,在顯著提升患者健康水平的同時大幅增加了社會健康支出。其次,單一的聲譽建設只是提高了患者的市場進入率,但不會抑制醫生治療的欺騙動機,保險和公開信息的共同作用驗證了聲譽加強有利于緩解保險的道德風險。再者,加強聲譽信息披露對兩種保險制度的作用機制不一致。在商業保險條件下,聲譽加強通過彌補患者的信息劣勢而加大對醫生欺騙行為的約束,醫患雙方維持穩定的誠信互動水平。而在社會保險條件下,聲譽加強在提振患者對市場的初始信心的同時降低了患者因保險依賴而盲目交易的可能性。最后,綜合醫療市場整體的經濟效益和社會效益來看,加強聲譽建設提高醫療信息透明度,有利于緩解保險的“雙刃劍”難題,公開信息商業保險和公開信息社會保險是兩種相對高效的政策組合。本文的研究發現對我國醫療市場改革具有重要的政策啟示意義。

與已有文獻相比,本文可能存在的貢獻有以下三點:第一,區別于大量有無保險的對比研究,本文首次嘗試引入了不同的保險制度——商業保險和社會保險,這是現行應用最多、特征最鮮明的兩種保險制度,而且實驗方法可以將兩種保險制度獨立分開來研究它們對醫患互動影響機制的差異。第二,本文將聲譽以私人信息和公開信息的形式給出,以比較聲譽加強的效果,這一點與醫療市場的現實情況更吻合。第三,利用3×2因子的實驗設計,我們通過不同實驗局之間的對比可以分析保險和聲譽兩個要素的共同作用,從而驗證加強聲譽建設是否有助于解決醫療保險的道德風險這一固有弊端,并針對醫療市場改革給出更多元有效的政策建議。

二、文獻回顧

醫療市場作為典型的信任品市場,醫生和患者之間存在著高度的信息不對稱(Darby and Karni,1973)。醫生既是醫療服務需求的鑒定者又是供給方,而患者在事前甚至事后都無法判斷接受的醫療服務質量和自身的真實需求,由此誘發了醫療市場中治療不足、過度治療和過度收費等欺騙行為(Dulleck and Kerschbamer,2006)。Arrow(1963)首次將道德風險問題引入醫療保險市場分析,并指出醫生和患者之間特殊的專業關系使得醫療保險的道德風險問題更嚴重。醫療保險的道德風險可以分為患者端的道德風險和醫生端的道德風險(又稱二級道德風險)(Balafoutas et al.,2017)。其中患者的道德風險是指患者因面臨較低的個人醫療支出而出現過度需求傾向,醫生的道德風險是指醫生作為患者和醫保機構的雙重代理人,醫生利用自己的信息優勢形成供給誘導需求(Supplier Induced Demand,SID)(Evans,1974;Sülzle and Wambach,2005)。

醫療服務的復雜性和私密性,以及參保行為的非隨機性和內生性等特點,構成了醫療保險相關實證分析在數據獲取和結論穩健性等方面的障礙,而具有可控制性和可重復性的實驗方法則可以克服這些困難(陳葉烽、姚沁雪,2018)。實驗方法不僅能提供更多的數據和更廣闊的思路,還有助于更深入地了解人們的經濟行為及其背后的動因,為實證研究提供重要補充(王云、張彬,2020)。著名的蘭德健康保險實驗為醫療保險道德風險的存在性提供了最直接最權威的數據支撐,當健康保險的自付比例增加10%,醫療費用會減少1%-2%(Manning et al.,1987)。除了醫療市場,保險在維修服務、出行服務等其他信任品市場中的道德風險也得到了實驗驗證。Kerschbamer et al.(2016)以電腦維修市場為對象進行了田野實驗研究,發現保險大大提高了維修費用,這主要是因為維修工預期投保顧客較少關心降低支出的問題,從而傾向于收取更高的價格。Balafoutas et al.(2017)在對雅典的出租車市場的田野實驗研究中也發現,第三方報銷單位的存在顯著增加了出租車司機過度收費的概率和數量。由此證明,保險在招致買方道德風險問題的同時也誘導了賣方道德風險,即市場中的供給方通過提高服務的程度或價格對需求側的預期道德風險作出反應。然而由于國內實驗研究的起步較晚,本土大多數行為和實驗經濟學的研究主要還是理論研究,針對國內重要現實問題和疑難問題的探討比較薄弱(周業安,2019),我國醫療保險的道德風險研究多使用理論和實證分析。鄭秉文(2002)運用信息不對稱理論分析,提出了醫療保險中的第三方支付是導致道德風險的“制度性”因素。王珺等(2010)通過考察重大疾病保險和非重大疾病保險中投保人保險程度和投保人風險類別的關系之間的差異,驗證了我國醫療保險市場上存在道德風險,且相較于重大疾病保險,普通醫療保險中的道德風險影響更嚴重。通過中國健康與營養調查(CHNS)的醫療消費數據分析,黃楓、甘犁(2012)與袁正等(2014)分別驗證了我國社會醫療保險體系和商業醫療保險市場存在道德風險。一些學者還進一步區分了事前道德風險和事后道德風險(彭曉博、秦雪征,2014;謝明明等,2016),這些研究為我國醫療保險市場中道德風險的存在性提供了豐富的證據,不過其中缺少對解決方法的探討。

針對醫療保險的道德風險問題,利用機制設計來加以規范是一個可行的解決思路。實驗研究可以模擬市場的現實情境,作為政策實施之前的風洞來檢驗或者估計機制效果(Hennig-Schmidt et al.,2011)。實驗室實驗方法已經在衛生經濟學領域的醫生薪酬激勵(Hennig-Schmidt et al.,2011;Green,2014;Brosig-Koch et al.,2016)、醫藥分離(Currie et al.,2014;Greiner et al.,2017)等制度設計問題中得到了廣泛的應用。信任品的實驗框架為醫療制度設計提供了一個可行的方向,Dulleck et al.(2011)在Dulleck and Kerschbamer(2006)的理論模型基礎上,設計了一個2×2×2×2的實驗,檢驗了責任約束、可驗證性、賣家聲譽和價格競爭四種制度對信任品市場表現的影響。后來很多學者借鑒這一靈活的實驗設計,在這一模型的基礎上進行了其他機制的拓展研究(Mimra et al.,2016;Huck et al.,2016)。其中,Huck et al.(2016)探討了醫療保險和市場競爭對醫患互動行為的影響,保險同時提高了患者的問診率和醫生的過度治療率,而競爭抑制了醫生過度治療并促進了患者向醫生問診。當這兩種機制共同作用,競爭可以部分抵消保險的不利影響:更多的患者需求治療且過度治療率比較適中,公眾健康水平最大化。除此之外,現有實驗研究尚沒有分析其他市場制度對解決醫療保險道德風險問題的有效性。

聲譽機制作為一種重要且普遍的市場制度,其作用邏輯在于長期交易關系的存在致使賣方欺騙買方的機會成本提高,由此減少了賣方的欺騙行為,進而“修復”市場效率損失。在信任品市場中,Wolinsky(1993)通過理論推導證明了聲譽機制能夠有效降低搜尋成本,而在搜尋成本較低時,通過向不同專家尋求意見能夠減少專家的欺騙行為。在此基礎上,Wolinsky(1995)進一步驗證了消費者多次搜尋以及專家對聲譽的關注這兩個因素在解決信息不對稱問題中的作用。聲譽信息的披露水平體現了市場環境的透明度,這些關于過去行為的信息會影響被試對互動方可信度及未來行為的判斷。信任品市場的實驗室實驗結果表明,聲譽機制的效果依賴于其他市場條件,Dulleck et al.(2011)發現,聲譽機制只有在責任約束、可驗證性和價格競爭三個條件都缺失時,即市場中不存在制度限制的情況下,可以有效提高交易數量。Mimra et al.(2016)指出,在固定價格下,聲譽信息加強有利于提升醫療市場效率,而價格競爭會扭曲聲譽信息破壞聲譽效果。

聲譽在其他市場的研究對于思考如何提升醫療市場效率也不乏借鑒意義。汽車維修市場也是一個典型的信任品市場,Schneider(2012)將設有故障點的測試車輛送到修理店修理,通過對比潛在的重復交易和一次交易結果,發現維修不足和過度維修是普遍的,聲譽并不能顯著改善結果。Rasch and Waibel(2018)利用德國汽車修理市場的一個實地研究數據,將修理店到臨近州際公路的距離二分來代表聲譽的高低,結果顯示,對聲譽關心較少的企業相較于看重聲譽的企業對消費者的過度收費現象更顯著,因為他們面臨的更多是一次性交易,在對消費者過度收費的同時并沒有降低未來的預期收入。網絡交易市場中的反饋機制是聲譽機制的另一個重要形式,Resnick et al.(2006)開展的田野實驗結果表明,eBay的聲譽評價機制能夠有效地提高消費者的信任水平,進而提高其支付意愿。Masclet and Pénard(2012)運用實驗室實驗方法發現,信息反饋機制能夠使交易者之間的信任水平顯著提升,然而這一機制比較脆弱容易受到不公正評價的影響,匿名評價機制能夠消除不公正評價的影響。

綜上,醫療市場存在著信任品典型的高度信息不對稱問題,醫療保險在提升患者權益的同時也加劇了道德風險。對于保險的這一“雙刃劍”難題,現有實驗研究僅關注了商業保險制度,在此基礎上探討了競爭機制的作用。然而社會保險作為另一種常見的保險制度,是否存在同樣的困境尚無證據,是否可以借助其他制度有效解決保險的道德風險問題也有待考察。對這些問題的研究有助于我們為醫療市場改革給出更具體可靠的政策建議。因此,本文將針對社會保險和商業保險這兩種保險類型,深入探討醫療市場中的保險制度如何與聲譽機制相互結合以取得最佳的政策效果,提高醫療市場效率。

三、實驗設計與結果預測

(一)實驗設計

本文基于Huck et al.(2016)的博弈框架,設計了一個醫療情境下的實驗室實驗以模擬現實醫療市場,主要觀察了聲譽和保險兩種制度對醫療市場表現的影響。市場中有醫生和患者兩種角色,患者有1/3的概率為嚴重疾病,2/3的概率為輕微疾病。患病概率為共同知識,但患者不知道自身確切的患病類型,而醫生能通過無成本的診斷得知患者的患病情況。醫生能夠選擇提供兩種治療方案,小治療(L)和大治療(H)。兩種治療方案的價格和成本均外生給定,PL和PH分別是15和22,CL和CH分別為5和7。(2)為了更貼近現實情況,本文設置了與Huck et al.(2016)不同的成本參數,小治療的成本低于大治療的成本。小治療和大治療均能治愈輕微疾病,但只有大治療能治愈嚴重疾病。在實驗過程中,患者可以選擇向某位醫生問診,該醫生根據患者患病情況選擇治療方案并選擇收費價格,治療方案和收費價格不強制匹配。但為了保證醫生提供大治療時有正收益,約束提供大治療時必須收取高價格。若患者選擇醫生就診,患者被治愈時將獲得v=25的健康效用,否則未被治愈的健康效用v=0。這意味著患者的健康收益與疾病類型無關,由于患者不知道醫生實際采取的治療方案,從而保證患者無法識別是否被過度治療。若患者選擇退出市場,則輕微患者的外部收益為o=9,嚴重患者的外部收益為o=2。即當患者不就診時,嚴重疾病的損失高于輕微疾病的損失,這是符合常識的設置。參數設計滿足條件:PH-CL>max{PH-CH,PL-CL},從而保證醫生有治療不足、過度治療和過度收費的貨幣激勵。

每場實驗均有24名被試參加,分為相互獨立的三組,每組由8名被試組成,其中3名扮演醫生,5名扮演患者。被試通過實驗說明和實驗員講解了解上述實驗背景,包括患者可能的疾病狀態和概率,醫生可以采取的治療和收費策略,醫療市場的聲譽信息和保險條件設置,醫生和患者收益的計算方式等等。在所有被試進入正式實驗后,系統將隨機分配被試的角色和編號,并在實驗過程中保持不變。如圖1所示,以私人信息無保險情況為例,在每一輪博弈中,實驗流程分為以下幾步:首先,系統依據概率設置隨機決定每位患者的患病類型;然后,患者根據歷史信息(3)第一輪時,患者由于沒有歷史信息,不能進行聲譽信息的觀測。從第二輪開始,患者可以觀察到前面輪次的聲譽信息。這些聲譽信息包括患者之前輪次的配對醫生編號、接受的服務類型、支付的服務價格、是否治愈和該輪收益。自主選擇一位醫生接受治療,若患者決定不接受任何醫生的治療,即退出市場;接著,醫生通過無成本診斷得知其問診患者的病情,并為每位患者分別選擇治療方案;接著,醫生針對每位患者分別選擇收費價格,其收費價格不強制與治療方案相匹配,即醫生可以在提供小治療時任意收取低價格或高價格,而從符合常理角度考慮,在提供大治療時只能收取高價格;最后,系統會顯示本輪互動的實現結果,患者可以看到其被收取的費用、治療結果以及點數收益,醫生也會看到自己的本輪收益,在雙方確認收益后本輪博弈結束。博弈實驗重復進行16輪。

圖1 博弈圖(無保險)

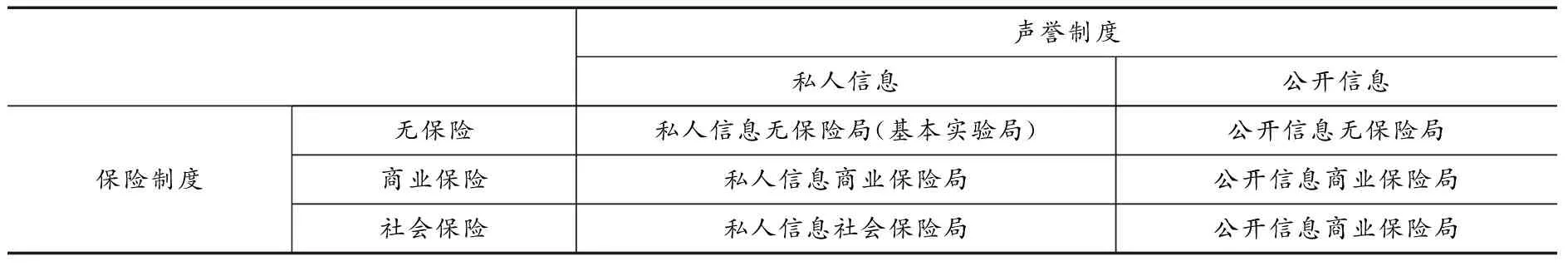

表1 實驗局設置表

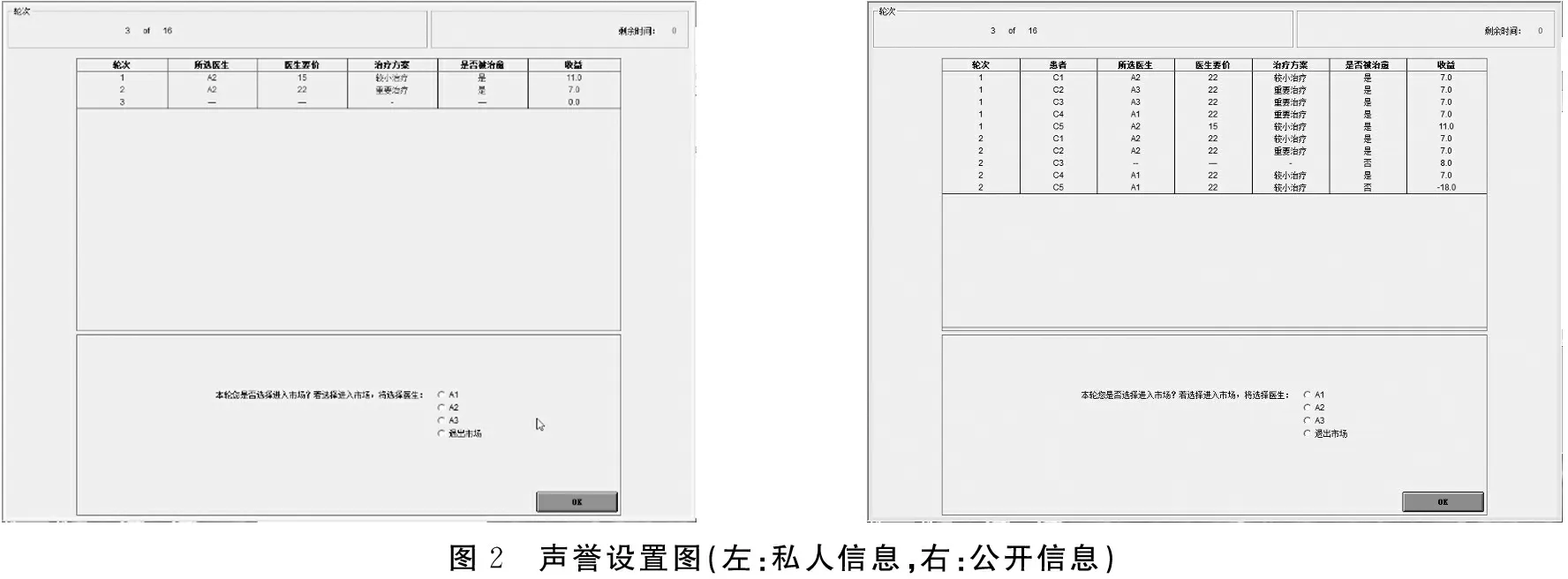

針對聲譽和保險兩個維度,我們設置了3×2的實驗局(表1)。保險按照報銷機制分為無保險、商業保險和社會保險三組設置,其中,根據保費分攤風險的商業邏輯,本文的商業保險通過市場內發生的超過保險起付額的部分由全體患者均攤來刻畫。由于突出的福利特色,社會保險制度則簡化為患者在交易事前需要繳納定額保費,而政府在患者診療后給予一定標準的補貼。聲譽按照信息披露程度分為私人信息、公開信息兩組設置,信息披露程度區分了聲譽的強弱。如圖2所示,在私人信息條件下,患者只能獲得自己的歷史診療信息,聲譽較弱;而在公開信息條件下,患者可以獲得市場中所有患者的歷史診療信息,聲譽得以加強。當聲譽信息由私人信息形成時,通過對比有保險實驗局和基本實驗局,可以探究不同保險機制對醫療市場的影響。將有保險實驗局與其對應的公開信息實驗局進行比較,可以得到聲譽信息加強對不同保險報銷機制下醫生和患者行為的改變。當不同保險報銷機制的實驗局下聲譽由公開信息形成時,通過比較其與基本實驗局實驗數據的不同,可以分析聲譽加強和不同保險報銷機制的共同作用。

圖2 聲譽設置圖(左:私人信息,右:公開信息)

被試的實驗收益采取累積支付方式。在每一輪中,醫生收益為收取的服務價格減去治療成本,即Pi-Cj,其中j=L,i∈{L,H};j=H,i=H。而患者收益在不同保險設置下遵循著不同的計算公式,具體如下:

在無保險的實驗局中,若患者選擇進入市場問診,則當輪患者的收益為v-Pi,其中i∈{L,H};若患者選擇退出市場,患者將根據患病類型獲得固定收益o。在有保險的實驗局中,患者醫療費用的支付機制有所改變。商業保險的基本邏輯是運用精算技術進行風險評估和保費定價,以保證積累的純保費足夠支付未來的保險理賠。換言之,在統一保費的商業保險市場中,理性均衡狀態下為所有保險人均攤保險公司的賠付。因此,在商業保險的實驗局中,對于市場內發生的所有PH-PL(即大治療收費與小治療收費的差價),由所有患者均攤。即其支付機制為:當患者進入市場時,患者收益為v-PL-(PH-PL)*N/5,其中,N為被醫生以PH收費的患者數目。而當患者不進入市場時,其收益為o-(PH-PL)*N/5。而社會保險的支付機制為:市場中的患者每輪都需要支出較小的固定成本,超過起付額且不超過社會保險報銷額上限部分的醫療費用可參與報銷。在本實驗中設置為,患者在每輪實驗開始繳納社會保險金1單位,起付額為13,報銷額上限為18。(4)社會保險的起付額和報銷額上限的確定理由是:市場中的患者每輪都支出較小的固定成本,若患者接受了高質量醫療服務,則對于其支付的差價PH-PL,可以報銷社會提供的報銷額上限以內的醫療支出,超出上限部分自己承擔。現實生活中,非社區醫療機構的門診報銷比例為70%,由于PH-PL=7,從而社會保險報銷5,患者自付2。所以起付額為15-2=13,報銷額上限為13+5=18。即當患者被以PL收費時,自付13個單位,社會保險報銷2個單位;而在被以PH收費時,自付17個單位,能通過社會保險報銷5個單位,其余部分由患者自己承擔。

(二)結果預測

我們先分析私人信息條件下醫生和患者的互動行為。從醫生的收益來看,雖然醫生提供小治療并收取高價格比提供大治療并收取高價格的收益高2個單位,但醫生面臨著被輕微疾病患者發現過度收費、被嚴重疾病患者發現治療不足而不再問診的威脅。出于理性經濟人假設和重復交易角度的考量,無論對于輕微患者還是嚴重患者,醫生更傾向于提供大治療并收取高價格。在無保險的基本實驗局中,患者退出市場的期望收益為1/3*2+2/3*9=20/3,進入市場的期望收益為1/3*3+2/3*3=3。因此純策略納什均衡為患者不進入市場,醫療市場崩潰。

在商業保險機制下,大治療導致的額外成本將被社會化,由市場中的患者均攤。若市場中有N個患者選擇進入市場,那么對于患者i而言,不進入市場的收益為:o-(PH-PL)*N/5=(2/3*9+1/3*2)-(22-15)*N/5=20/3-7/5*N;進入市場的收益為:v-PL-(PH-PL)*(N+1)/5=25-15-(22-15)*(N+1)/5=43/5-7/5*N。進入市場的收益大于退出市場的收益,患者選擇進入市場。在社會保險機制下,繳納保金的患者能根據診費得到不同程度的報銷。患者在每輪實驗開始繳納社會保險金1單位,且在被以PL收費時,能通過社會保險報銷2個單位;在被以PH收費時,能通過社會保險報銷5個單位。相當于患者能以14的價格獲得小治療,以18的價格獲得大治療,并獲得25的收益。那么,對于患者i而言,不進入市場的收益為:1/3*(2-1)+2/3*(9-1)=17/3;進入市場的收益為:1/3*(25-18)+2/3*(25-14)=29/3。進入市場的收益大于不進入市場的收益,患者會選擇進入市場。

因此,商業保險和社會保險情況下的純策略納什均衡均為患者選擇問診醫生,且醫生總是提供大治療。商業保險和社會保險均提高了問診率和過度治療率,但由于非理性因素的存在,實際增加的程度應該不如理論預測的高。保險機制使得患者對醫療費用的敏感度降低,患者進入醫療市場的激勵增加且相對醫療支出更關注醫療效果,這就是保險一貫被詬病的道德風險問題。預計到這一點,醫生也更有激勵采取過度治療的手段來欺騙患者,此為保險的二級道德風險。保險在提高患者治愈率的同時激發了醫生過度治療的動機,進而提高了社會醫療支出。由此我們提出預測1。

預測1:保險在改善患者問診意愿的同時也增加了醫生過度治療的動機,保險存在提升健康水平和誘發道德風險的“雙刃劍”問題。

在私人信息條件下,患者只能根據服務類型和服務價格判斷與自己互動的醫生是否采取了治療不足和過度收費的欺騙行為。但由于不清楚自身真實的患病類型,患者無法判斷醫生是否采取了過度治療的欺騙行為,因此患者無法對醫生的過度治療行為產生約束。而在公開信息條件下,患者可以觀察到所有醫生的歷史決策信息,患者可以依據這些信息比較醫生的誠信水平。當某位醫生提供大治療的頻率遠遠超過嚴重疾病的概率1/3時,患者認為該醫生是不可信的,從而導致醫生有更大的聲譽激勵提供合適的治療方案。Mimra et al.(2016)也通過實驗驗證,在固定價格下,獲取公開信息比獲取私人信息更能降低醫生欺騙率,患者對之前治療不足的醫生回診率顯著更低。因此本文預測在聲譽機制加強的情況下,醫生會減少欺騙行為。聲譽機制通過約束醫生的欺騙行為而削弱保險的道德風險問題,以矯正保險對醫療市場效率的扭曲。由此我們提出預測2。

預測2:聲譽加強通過增加醫生提供合適服務的約束,降低了醫生的欺騙概率,有利于提高市場效率,削弱保險的道德風險。

本實驗于2017年4月在浙江大學紫金港校區經濟學院實驗教學中心進行,依據實驗局設置開展了6場實驗,每場實驗24名被試。我們通過浙江大學校內論壇招募了144名被試,這些被試來自不同年級和專業,其中男、女性數量比例約為1:1。被試到達實驗室后,會被隨機分配座位并獲取實驗說明,然后由實驗員對實驗任務進行統一解釋。實驗操作在z-Tree(Fischbacher,2007)上運行,在正式實驗開始之前,所有被試都需要完成一系列測試題,以確保被試真正理解實驗規則。實驗過程中,電腦界面會顯示當前角色相關的市場信息和決策選項,被試可以使用筆和草稿進行記錄和計算,每一輪的實驗收益由實驗貨幣點數顯示。在正式實驗結束后,被試還需要填寫一個調查問卷,問卷內容包括個人身份和偏好等信息。最后實驗程序會統計被試在所有輪次中的總實驗點數,并按照0.15元/點的比例將兌換成人民幣,這些實驗收益與10元出場費構成了被試參與實驗的報酬。每場實驗耗時約1小時,被試平均報酬為46.7元。

四、實驗結果分析

在對實驗數據的分析部分,我們首先統計了保險對醫患決策行為的影響,然后檢驗了聲譽對保險道德風險問題的修復作用。接著,我們從患者的購買行為和醫生的服務行為兩方面,探究了聲譽發揮修復作用的內在機制。最后,我們通過市場效率和健康水平這兩個指標來進行市場效益分析,目標是尋求相對最優的政策組合。

(一)保險的道德風險

在實驗過程中,患者只需選擇是否進入市場以及向哪一位醫生問診,就診率是市場中就診患者占患者總數的比例,衡量了患者在醫療市場中的活躍程度。如表2所示,對比有無保險和聲譽條件的結果,增加保險和聲譽信息均有效提升了就診率,且就診率和治愈率存在較高的一致性。正確治療率是指就診患者中因得到正確治療方案而被治愈的比例,體現了醫生誠實治療的概率。在私人信息條件下,保險的存在反而降低了醫生的正確治療率,但這一情況在公開信息條件下發生了逆轉。從醫生的具體決策來看,過度治療和過度收費是醫生主要采取的欺騙手段。過度治療會因資源浪費造成社會福利損失,在私人信息情況下,商業保險和社會保險均會導致醫生的過度治療率大幅提高,但在公開信息情況下,保險對過度治療率的影響較小。過度收費雖然對社會福利沒有損失,但造成了醫生和患者之間不合理的貨幣轉移。在私人信息情況下,醫生的過度收費率在商業保險條件下最高,在社會保險條件下最低,而在公開信息情況下,相較于無保險,商業保險和社會保險均降低了過度收費率。治療不足是會導致患者“人財兩空”的最嚴重的欺騙行為,醫生出于聲譽維護和職業道德較少采取這種決策。在社會保險條件下,醫生的治療不足率為0。雖然私人信息商業保險實驗局的治療不足率最高,但聲譽加強可以完全消除治療不足的問題。綜合來說,保險和聲譽加強的共同作用可以同時提高患者的就診意愿和醫生的誠實治療水平。

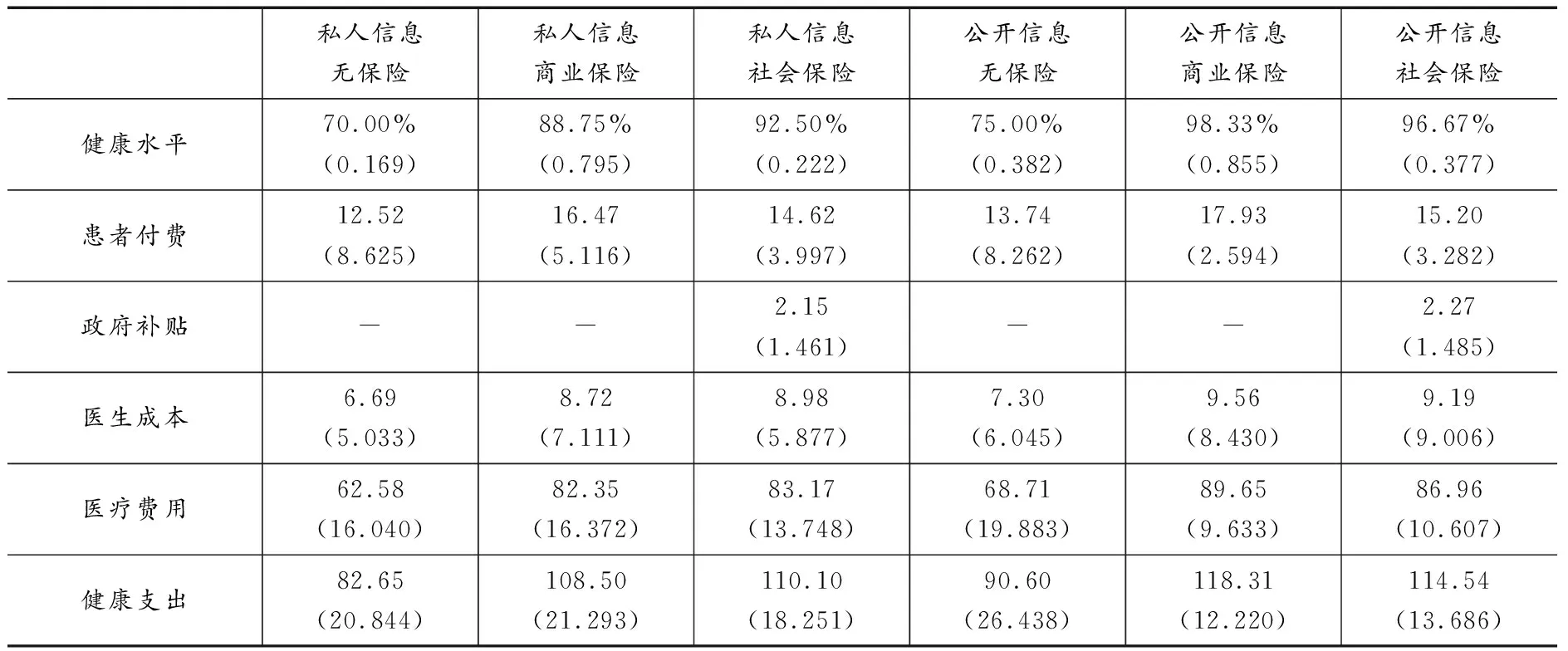

表2 醫患決策行為的描述性統計表

根據表3所示的非參數檢驗表,我們發現,無論在私人信息還是公開信息條件下,商業保險都顯著地提高了患者的就診概率和醫生的過度治療動機,這與Huck et al.(2016)的研究結果相吻合。商業保險的費用均攤制降低了患者的風險意識,由此降低了對醫生欺騙行為的約束,醫患雙方的道德風險問題導致了更差的市場表現。不過,商業保險雖然降低了患者對價格的敏感度,但對醫生的過度收費行為無顯著影響,這是由于歷史交易信息的存在使得醫生面臨著被患者發現欺騙而不再問診的損失威脅,醫生不會貿然提高過度收費率,而寧愿選擇利潤稍低卻無法甄別的過度治療行為。在私人信息條件下,社會保險也顯著地提升了患者的就診率和醫生的過度治療率。同時,社會保險還以10%的顯著性水平抑制了醫生的過度收費行為,原因在于醫生過度收費時的患者收益為7,小于患者退出市場的外部收益8,此時患者不會選擇醫生問診。考慮到這一點,醫生會為了挽留患者而主動降低過度收費率。不同的是,在公開信息條件下,社會保險對醫生的過度治療行為無明顯影響,這可能是因為聲譽加強的作用抵消了社會保險的道德風險。如上文所述,醫生較少采取治療不足的欺騙行為,治療不足率在各實驗局之間的變化空間有限。不過值得注意的是,在公開信息條件下,商業保險和社會保險均以10%的顯著性水平抑制了治療不足,保險和聲譽加強的共同作用完全消除了醫生的治療不足行為。

表3 保險制度的Mann-Whitney檢驗

由此我們得到以下結論1。

結論1:商業保險和社會保險均會導致醫患雙方的道德風險問題,同時提高了患者的就診概率和醫生的欺騙水平,且商業保險更嚴重。

(二)聲譽的修復作用

通過上一小節的分析,我們已經從市場和個體層面發現了保險對醫患決策行為產生的道德風險,接下來我們將著重分析聲譽加強對道德風險問題的修復作用。

表4展示了不同聲譽機制的實驗局對比檢驗結果,與理論預測相反,在無保險實驗局中,聲譽加強并沒有顯著提升患者的就診率,反而在10%的顯著性水平上提升了醫生的過度治療概率。這一點在表2的描述性統計中也得到了印證,聲譽加強只是微弱增加了患者對市場的信心,且醫生在意識到患者更強烈的就診意愿后,反而采取了更高的過度治療、過度收費和治療不足行為。由此可知,市場中并非信息越多越好,聲譽加強的作用取決于對買賣雙方行為約束的綜合結果。雖然聲譽加強在無保險實驗局中沒有發揮正面效果,但在商業保險實驗局中,聲譽加強顯著提升了患者就診率。而在社會保險實驗局中,聲譽加強在抑制過度治療率的同時提高了過度收費率。

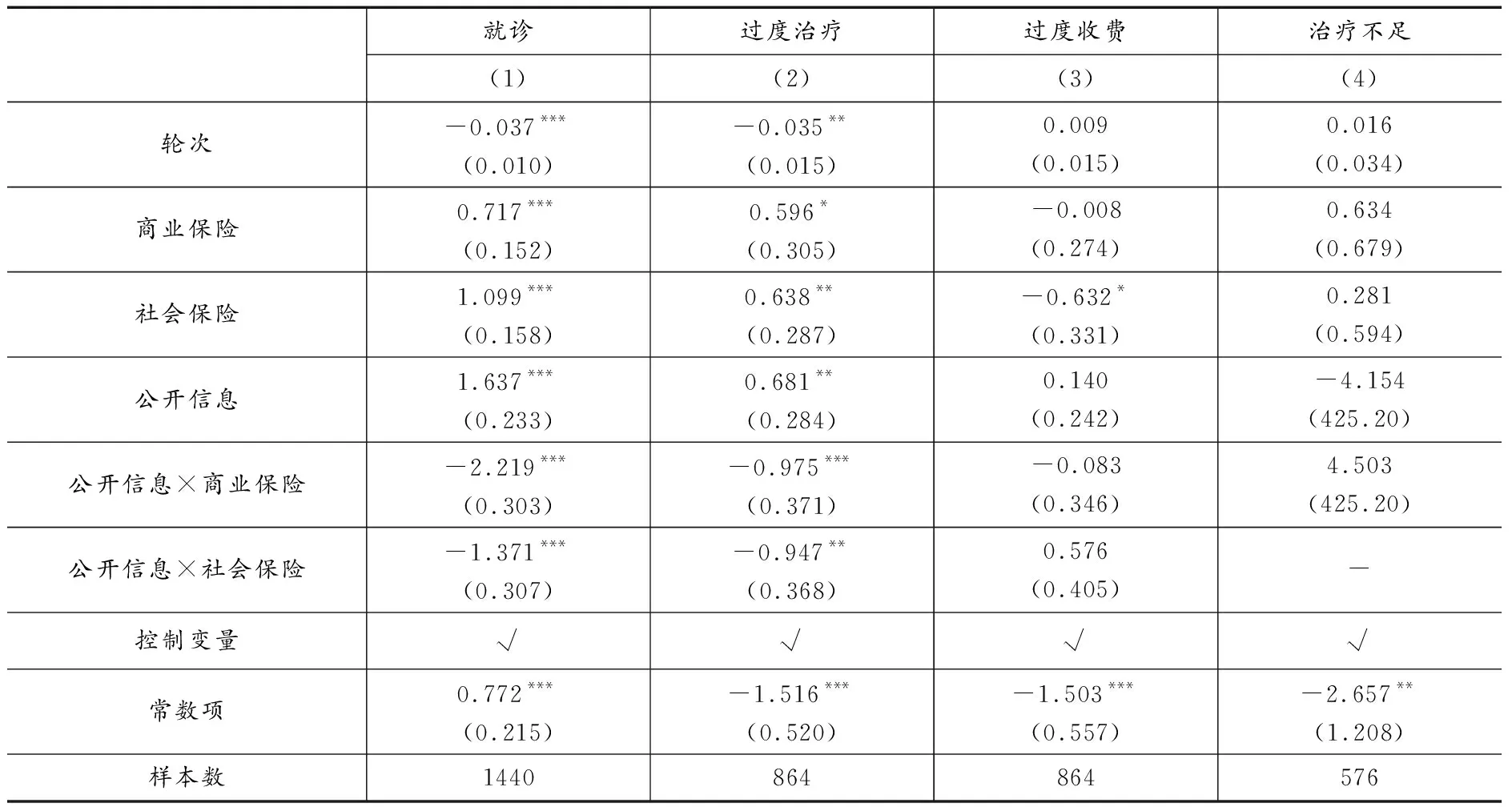

為了進一步驗證保險和聲譽的共同作用,表5給出了關于醫患雙方決策行為的Probit回歸的結果,回歸中所用的解釋變量包括決策變量、輪次和實驗局要素變量,同時考慮加入被試的個人特征和社會偏好等控制變量。模型(1)分析了患者就診行為的影響因素,輪次變量的系數顯著為負,說明患

表4 聲譽制度的Mann-Whitney檢驗

者的就診意愿隨著實驗的重復進行而降低,這可能與之前輪次的互動結果和實驗的終局效應有關。商業保險、社會保險和公開信息的系數均顯著為正,對患者就診均有顯著的促進作用,這表明,與無保險私人信息的市場相比,保險和聲譽都會增強患者進入市場的活躍度。公開信息×商業保險和公開信息×社會保險兩個交叉項體現了聲譽加強在商業保險和社會保險下的協調作用,這兩項的系數在1%的水平上顯著為負,說明公開信息顯著削弱了有保險市場中患者的就診傾向,由此印證了聲譽加強有助于緩解保險的買方道德風險問題。對比模型(2)(3)(4),作為醫生主要欺騙行為的過度治療受市場條件改變的影響較大,而過度收費和治療不足在各市場條件下變化不大。輪次對過度治療的影響顯著為負,這側面說明在重復博弈中的醫生出于聲譽考量會逐漸減少過度治療行為,以形成長期合作關系。商業保險、社會保險的系數均顯著為正,印證了結論1中保險會以提高醫生的過度治療動機的形式誘發道德風險問題。而公開信息的系數也顯著為正表示,聲譽加強反而會增加過度醫療行為,這與前文的分析相一致。不過,公開信息×商業保險和公開信息×社會保險兩個交叉項的系數均顯著為負,且交叉項系數的絕對值高于兩者單獨作用時的系數值。也就是說,在有保險的市場中,對比私人信息條件下,公開信息條件下的過度治療率更低,這進一步說明,聲譽加強還有助于解決保險導致的賣方道德風險困境。

表5 醫患雙方決策行為的Probit回歸結果

結論2:單一的聲譽制度無法改善醫療市場表現,當聲譽與保險共同作用時,聲譽加強有助于緩解保險的道德風險。

(三)聲譽修復保險道德風險的路徑探究

上一小節中我們已經通過非參數檢驗和回歸結果驗證了聲譽加強對緩解保險道德困境的作用。聲譽可以從緩解買方的道德風險和賣方的二級道德風險兩方面來發揮作用,本節將通過歸納買賣雙方的行為路徑來進一步探索聲譽修復作用的內在機制。

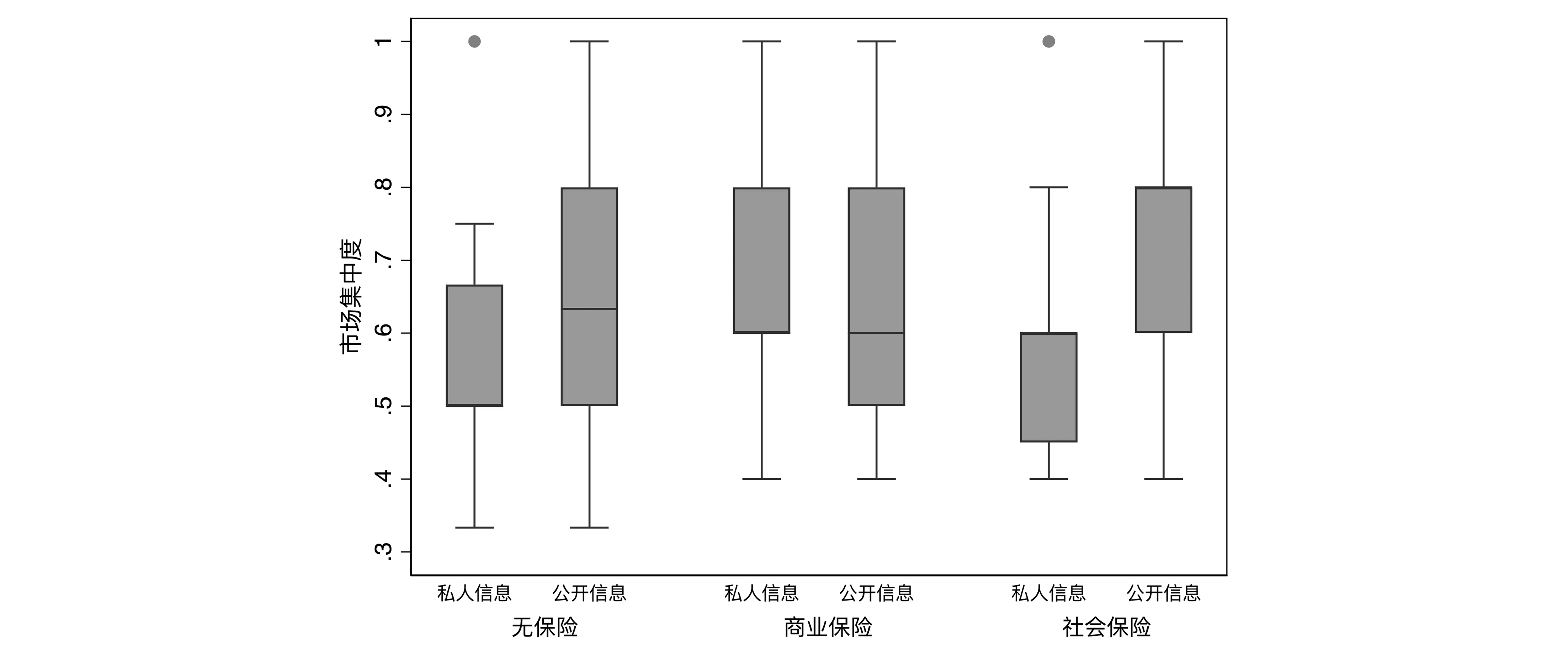

在自由競爭市場中,作為服務供給方的醫生有兩種可能的營利模式,一種是通過欺騙行為來攫取剩余利潤,一種是通過誠實表現建立良好聲譽來收獲更多的交易數量。這兩種模式實際上是“一個硬幣的兩面”,醫生在選擇其中一種模式時便站在了另一種模式的對立面。醫生面臨著欺騙收益和患者流失的權衡,其當輪交易數量與上輪欺騙行為弱顯著負相關(Spearman相關系數檢驗:T=-0.063,P=0.064)。定義市場集中度為市場小組內最大交易量的醫生所占的市場份額,這一指標體現了市場的競爭程度。如圖3所示,無論在哪種保險條件下,對比私人信息和公開信息的市場集中度分布情況,不難發現聲譽加強通過增加信息透明度提高了醫生市場勢力的分散程度。在無保險條件下,公開信息的市場集中度顯著高于私人信息(Mann Whitney檢驗:Z=-3.066,P=0.002)。在商業保險情況下,私人信息和公開信息實驗局的平均市場集中度分別為0.661和0.675,兩者相差不大。而在社會保險情況下,聲譽信息加強會將平均市場集中度從0.560顯著提高到0.756,這從側面說明在社會保險市場中的醫生更注重通過聲譽建設提高自身的市場勢力。

圖3 醫生市場勢力的分布圖

在本實驗中,患者的決策包括是否進入市場以及選擇哪位專家就診。圖4展示了患者進入策略的輪次圖,對比左上和左下兩幅圖的走勢可以發現,在無保險情況下,聲譽加強對患者就診率的影響并不明顯,僅小幅提升了中間輪次的進入傾向。在實驗初輪(無初始信息)和末輪(終局效應),公開信息實驗局的患者進入意愿甚至更低。(5)這說明在醫療信任品市場中,依靠披露歷史信息構建的聲譽單獨存在時,不易形成有效的市場機制。而在有保險情況下,公開信息提升了患者初始進入的意愿而且降低了最終退出的比率。對比私人信息商業保險和公開信息商業保險實驗局,聲譽加強有效提高了患者的就診率且使就診率穩定維持在較高水平。對比私人信息社會保險和公開信息社會保險實驗局,聲譽加強雖然顯著提升了患者對市場的初始信心,但對就診率的整體提高效果不明顯。這是因為在私人信息條件下,社會保險已經使得就診率處于較高水平,增加公開信息對就診率絕對值的進一步提升比較微弱。

圖4 患者進入策略的輪次圖

患者的選擇策略主要是基于對互動醫生診療和收費水平的判斷,患者通過歷史信息和自身收益可以準確判斷醫生是否治療不足和過度收費,在多輪實驗中也能通過觀察大治療的比例與嚴重疾病的先驗概率的大小,模糊判斷出醫生是否過度治療。從一般的交易心態來看,患者選擇醫生的策略取決于對醫生誠實程度的感知。

圖5 患者選擇策略的分布圖

如圖5所示,在無保險實驗局中,患者在公開信息條件下維持交易的比例反而低于私人信息條件下,這是因為聲譽加強會使患者更多關注外部交易的信息而不再專注于自身的交易體驗,這實際上是信息冗余造成了干擾,不利于市場中長期合作關系的形成。同時,患者在被欺騙后選擇退出市場的比例保持為0,患者的進入意愿與市場的信息水平和醫生的聲譽表現無關。相反,在商業保險實驗局中,聲譽加強提高了患者維持交易的比例,同時增加了患者在被欺騙后退出市場的概率,這說明聲譽增強有效彌補了患者的信息劣勢,且患者通過“用腳投票”對醫生的欺騙行為形成有力的威脅,從而促進了醫患雙方的和諧互動。在社會保險實驗局中,雖然患者在私人信息和公開信息條件下維持交易關系的比例幾乎相同,但患者被欺騙后退出市場的比例在聲譽加強時增加了一倍。由此說明,聲譽加強對社會保險的道德風險的修復作用主要體現在更全面的歷史信息有助于減少消費者因依賴保險而盲目進行市場交易的可能性。

經過上述分析,我們可以得到以下結論3。

結論3:在商業保險實驗局中,聲譽加強通過有效彌補患者的信息劣勢而提高了對醫生欺騙行為的約束,使醫患雙方維持穩定的誠信互動水平;在社會保險實驗局中,聲譽加強提升了患者對市場的初始信心,同時降低了患者因保險依賴而盲目交易的可能性。

(四)醫療市場效益分析

效益是衡量市場表現的一個重要指標,本節將效益指標分解為市場效率和健康水平這兩個方面,市場效率側重于經濟效益而健康水平側重于社會效益。

定義醫療市場效率為醫生和患者的實際所得收益占社會最優收益的比率。表6展示了關于患者收益、醫生收益和市場效率的OLS回歸結果,如模型(1)所示,患者收益僅與社會保險這一市場條件顯著正相關,這是因為相較于其他條件,社會保險中的政府報銷部分有效補貼了患者收益。而公開信息對患者收益水平無明顯影響,這可能是因為相較于其他人的歷史交易信息,患者更多關注的還是自身的私人交易信息,而且在實驗過程中展示多條公開信息可能反而會增加患者的信息處理負擔,從而導致患者主觀或客觀原因上不會關注和處理公開信息。模型(2)關于醫生收益的回歸結果顯示,商業保險和社會保險均在5%的顯著性水平上提高了醫生收益,這也印證了前文所述的道德風險問題。公開信息的系數也在1%的水平上顯著為正,由此說明聲譽加強帶來的交易數量增加對醫生群體更有益。不過,公開信息和商業保險的系數顯著為負,說明聲譽加強在商業保險實驗局中可以顯著抑制醫生的欺騙行為。而公開信息和社會保險的系數弱顯著為負,也說明了聲譽加強對社會保險中醫生道德風險的輕微緩解作用,效果不夠明顯的原因是社會保險對醫生表現的影響較為穩健,聲譽強度變化帶來的變化有限。

從模型(3)關于市場總效率的回歸結果綜合來看,商業保險顯著提高了醫療市場效率,而社會保險對醫療市場效率的提升是弱顯著的,這可能是因為商業保險在提升市場交易量時僅僅改變了醫患雙方之間的利益分配結構,而社會保險雖然也提升了市場交易量,但是伴隨著第三方政府補貼的效率損失。公開信息本身及其與保險的交互項都不會對市場效率產生顯著影響,由此說明通過增加信息披露來加強聲譽建設并不會改善市場總體的效率表現。而且市場總效率與輪次顯著成反比,這可能是終局效應導致的。

結論4.a:從經濟效益來看,商業保險會通過顯著增加醫生收益而提高醫療市場總體效率,而社會保險從政府補貼提高患者收益的渠道,微弱地提升醫療市場總體效率。增加信息披露不會顯著改善市場效率表現。

表6 醫患收益和市場效率的OLS回歸結果

從醫療市場“治病救人”的服務目標出發,健康水平是衡量醫療市場表現的一大重要指標。如表7所示,商業保險和社會保險均能顯著提高醫療市場的健康水平(Mann Whitney檢驗:Z=-12.453,P=0.000;Z=- 14.999,P=0.000)。對比公開信息和私人信息,聲譽加強也顯著促進了健康水平的提高(Mann Whitney檢驗:Z=-2.985,P=0.003)。公開信息和保險共同作用時的健康水平高于單獨的保險實驗局,由此說明聲譽加強有利于更好地發揮醫療保險保障患者救治權益的作用。由于私人信息商業保險情況下的健康水平本身較低,聲譽加強在商業保險中發揮作用的余地更大,效果更明顯。

表7 醫療市場的健康水平和費用支出

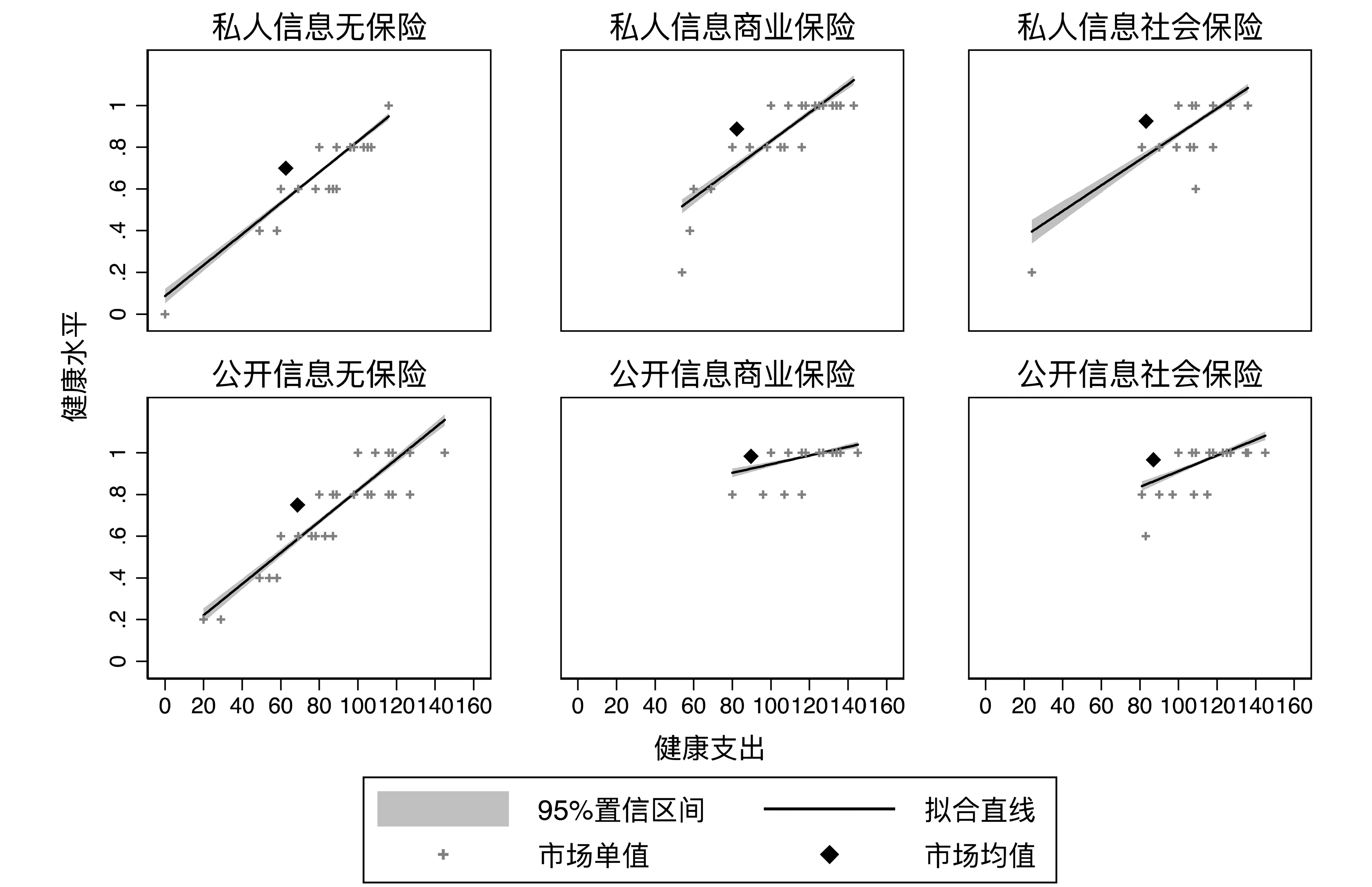

出于成本收益比的考量,我們在健康收益要素之外還需要關注健康成本要素。從2009年啟動深化醫藥衛生改革后,我國的醫療衛生條件和人民健康水平取得了巨大進步,但醫藥費用的不合理過快增長問題也十分棘手。特別是在我國衛生資源總量不足和人口老齡化進程加快的背景下,控費需求愈發強烈,醫療衛生事業的經濟高效發展是改革的綜合目標。對比無保險條件,商業保險和社會保險都會相應提高患者的人均支付費用和醫生的人均治療成本,這也印證了前文所述的道德風險問題。其中商業保險因為欺騙問題最嚴重,患者付費和醫生成本最高昂。公開信息相較于私人信息,只是小幅提高了醫療費用,這主要是由聲譽加強促進患者就診意向導致的。社會保險的政府補貼在私人信息和公開信息條件下差異不大(Mann Whitney檢驗:Z=-1.426,P=0.154),側面說明了聲譽加強對社會保險的作用相對微弱。醫療費用是市場內的患者付費和政府補貼總和,健康支出在此基礎上還加入了醫生成本。由于醫療費用和健康支出的大小和變化趨勢是一致的,本文僅以健康支出為例對健康成本要素進行分析。實驗局之間的兩兩非參數檢驗結果顯示,聲譽和保險均在1%的水平上顯著提高了健康支出。為了更綜合全面地評價醫療市場的總體表現,我們還描畫了各實驗局中健康水平和健康支出的關系圖(圖6)。

圖6 健康水平和健康支出的關系圖

從代表每個市場(實驗中對應每一個小組)的散點分布來看,在商業保險和社會保險條件下,健康水平和健康支出的分布更集中,這說明保險特別是商業保險確實可以減少醫療的不確定性,維護市場運行的公平性和穩定性。值得注意的是,私人信息商業保險和私人信息社會保險實驗局的健康支出沒有顯著差異(Mann Whitney檢驗:Z=-1.625,P=0.104),但社會保險條件下的健康水平顯著高于商業保險(Mann Whitney檢驗:Z=-2.660,P=0.008),這是因為商業保險的欺騙問題更嚴重。從這個角度來說,商業保險誘發的道德風險問題比社會保險更嚴重。根據擬合線的傾斜方向可以判斷,健康水平和健康支出呈現正相關關系,這也符合醫療市場的一般規律。擬合線的傾斜角度反映了相關關系的強度,在有保險實驗局下,公開信息較之私人信息條件的擬合線傾斜角度變小,這主要是由健康水平整體提升導致的,由此說明聲譽加強進一步提高了保險市場的健康水平,且這種提升縮小了商業保險和社會保險條件下的健康水平差距(Mann Whitney檢驗:Z=2.206,P=0.027)。從所有市場的平均值來看,無論是在商業保險還是社會保險條件下,都無法同時實現較高的社會健康水平和較低的醫療支出。對比私人信息和公開信息的情況,雖然聲譽加強提高社會健康水平的同時也增加了社會醫療支出,但社會健康水平的提高幅度大于健康支出的增加幅度。在商業保險情況下,聲譽加強使健康水平提升了10.79%,健康支出增加了9.04%;在社會保險情況下,聲譽加強使健康水平提升了4.51%,健康支出增加了4.03%。權衡健康水平和醫療支出兩方面,加強聲譽建設可以部分改善保險的“雙刃劍”難題,公開信息商業保險和公開信息社會保險不失為兩種相對高效的效率組合。

結論4.b:從社會效益來看,商業保險和社會保險均會在顯著提高醫療市場健康水平的同時,大幅增加患者的醫療費用負擔和社會整體的健康支出。聲譽加強有利于提高健康水平,但不能抑制保險的費用支出的超常增長。綜合而言,增加信息披露僅可以部分改善保險的“雙刃劍”難題,公開信息商業保險和公開信息社會保險是兩種相對高效的效率組合。

五、小結和展望

依據商業保險的保費均攤和社會保險的第三方補貼這兩個重要的特征,本文在實驗室中構建了這兩種保險制度,并通過區分信息披露程度比較了不同強度的聲譽機制的效果。我們的研究問題分為兩個層次,第一層次是單一的保險制度或聲譽機制對醫患互動行為和醫療市場效率的影響,第二層次是通過保險和聲譽機制的交互作用探究加強聲譽建設對于修復保險的道德風險問題的作用。

我們的實驗結果表明保險誘導了醫患雙方的道德風險,保險在提高患者就診傾向的同時提高了醫生的過度治療和過度收費動機。從經濟效益來看,商業保險會通過顯著提高醫生收益而提升醫療效率,而社會保險僅能從政府補貼患者收益的渠道,微弱地改善醫療市場的相對表現。從社會效益來看,商業保險和社會保險雖然顯著提升了健康水平和市場效率,但會大幅增加患者的費用負擔和社會健康支出。對聲譽機制的理論分析表明,相較于私人信息條件,公開信息加強了對醫生正確治療的約束,進而提高了患者就診意愿和醫療市場效率。但實驗數據的結果表明,聲譽信息加強帶來的效果并不如理論預測,這可能和醫療服務高度信息不對稱的本質屬性以及患者在實驗過程中對聲譽信息的有限處理有關。在無保險情況下,聲譽加強只是提振了患者進入市場的信心,但沒有提高醫生治療行為的誠實水平。在有保險情況下,聲譽加強有助于顯著地緩解商業保險的道德風險問題,但對社會保險的改善作用較小。這可能是因為在私人信息商業保險實驗局中,醫生的欺騙水平較高,聲譽加強對道德風險問題的改善效果發揮的余地更大。

從醫療市場的互動決策來看,聲譽信息對保險的“雙刃劍”難題的修復作用體現在對患者的購買行為和醫生的服務行為兩方面,且聲譽加強在商業保險和社會保險中的作用機制不一致。在商業保險條件下,聲譽加強通過有效彌補患者的信息劣勢而提高了對醫生欺騙行為的約束,使醫患雙方維持穩定的誠信互動水平。而在社會保險條件下,聲譽加強在提振患者對醫療市場的初始信心的同時,降低了患者因保險依賴而盲目交易的可能性。綜合來說,加強聲譽建設可以部分解決保險的“雙刃劍”難題,增加信息披露有利于促進保險發揮保障患者救治權益的作用,公開信息商業保險和公開信息社會保險是兩種相對高效的效率組合。在我國的醫療體制改革過程中,商業保險和社會保險各有優劣,針對其共有的道德風險問題,政策設計者應鼓勵建立更加公開透明的信息披露平臺。在推行醫療保險全面覆蓋時配合醫療市場信息化建設,從而在保障患者就醫權益的同時對醫生的欺騙行為形成一定的約束效果,最終緩和我國醫療資源緊張、醫患矛盾突出的社會難題。隨著互聯網和大數據技術的普及,醫生的治療過程得以電子化記錄,這為建立以醫生或醫院為單位的聲譽體系提供了良好的基礎條件。醫療管理部門可以統一制定醫療信息公開的規則和標準,對診療信息進行去隱私化去敏感化的統計整理和公開披露,以便為患者就醫選擇提供更加中立客觀的參考。

本文通過實驗室實驗刻畫并對比了不同保險制度對于醫患互動決策和醫療市場效率的作用,為我國醫療保障制度的布局提供了一些可能的政策啟示。不過,針對保險的道德風險問題,本文研究的聲譽機制具有一定的局限性,后續研究中可以進一步分析價格管制、二次意見、醫藥分離等其他市場機制的作用,為完全解決這一問題提供補充。