中國人的冰雪基因

楊學義

2015年1月,新疆阿勒泰市,中國專家單兆鑒、挪威學者卡琳·博格、美國專家尼爾·拉爾森用中英文發布《2015阿勒泰宣言》。2005年,阿勒泰發現了遠古時期手持單桿進行滑雪狩獵活動的巖畫,近10年來,18個國家的30余位頂級業內專家對此進行分析,認為這些巖畫誕生于一兩萬年之前,比挪威的巖畫以及瑞典、芬蘭發現的古代滑雪板至少提前了幾千年,由此認定:中國阿勒泰地區是“人類滑雪起源的搖籃”。

早在1993年,單兆鑒就提出阿勒泰可能是人類滑雪發源地,并開始持續論證。但單兆鑒并不是一名“純正”的學者,而是一位冰雪運動員。1957年,新中國第一屆全國滑雪運動會在吉林通化開幕,來自本地的單兆鑒一口氣拿下越野滑雪男子5公里、10公里和接力三塊金牌,成為新中國第一位全國滑雪冠軍。時光如梭,如今單兆鑒已經80多歲了,但仍然沒有停下在中國冰雪賽道上“馳騁”的步伐。

單兆鑒的傳奇經歷,濃縮了幾代中國冰雪人自強不息的精神,也揭示出中國冰雪在世界的突出地位。就在《宣言》發布半年后,2015年7月31日,國際奧委會主席巴赫在馬來西亞吉隆坡宣布:北京和張家口攜手成為2022年冬奧會主辦城市。回顧歷史會發現,冰雪文化其實一直是中華民族精神譜系中濃墨重彩的一筆。北京冬奧會即將穿越時空,將中國燦爛的冰雪文化濃縮起來,繪制出動人的冰雪畫卷。

1979年11月26日,國際奧委會在瑞士洛桑宣布,批準有關中國代表權問題的決議,中華人民共和國在國際奧林匹克運動中的合法權利得到恢復,與國際奧委會中斷21年的關系也重新建立。那時,黨的十一屆三中全會召開不到一年,神州大地一片方興未艾。

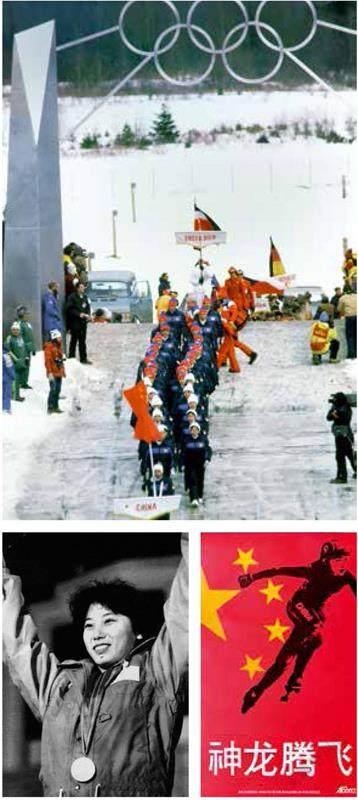

國際奧委會作出上述決定時,距1980年2月開幕的美國普萊西德湖冬奧會僅剩兩個多月,但中國代表團仍派出28名運動員,參加滑冰、滑雪、冬季兩項這3個大項的18個小項的比賽。北京體育大學冬奧培訓學院教師季成告訴《環球人物》記者,雖然國人最初的奧運記憶總是與許海峰1984年在洛杉磯射下中國奧運首金這一經典瞬間連在一起,但不得不說,1980年冬奧會才是新中國恢復國際奧委會席位后參加的第一屆奧運會。

當時,中國參賽主要是開闊眼界。那年中國代表團旗手、速度滑冰運動員趙偉昌這樣回憶:“當時咱們的項目吧,還是比較落后的,屬于中游水平。最好的名次是雪上項目,大概是第19名,我們速滑項目是第21名。當時從國家的指導思想來說,人家恢復了咱們奧運會的席位,咱們不能不去,就是參與,體現中國人的風貌。”雖然當時的中國冬奧健兒不具備爭奪獎牌的實力,但邁出融入的第一步,參加就是最大的勝利。4年后,中國代表團又參加了1984年薩拉熱窩冬奧會,37名運動員參加了速度滑冰、花樣滑冰、越野滑雪、高山滑雪和現代冬季兩項等5個大項的26個小項比賽,參賽范圍廣泛,成績也略有提高。

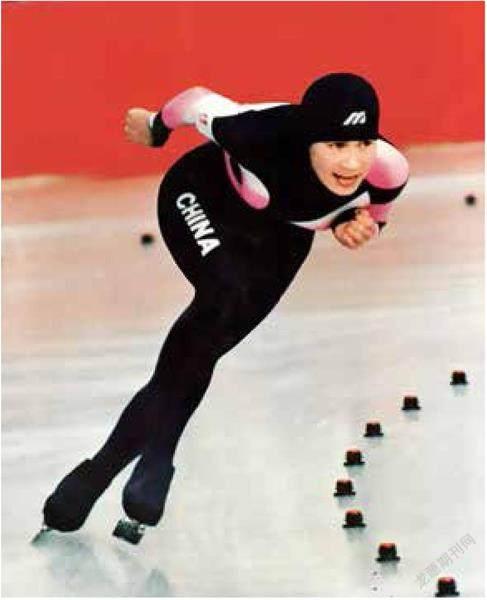

整個上世紀80年代,中國冬奧代表團處在厚積薄發階段,這種積累終于在1988年加拿大卡爾加里冬奧會上初見成效。中國短道速滑選手李琰在1000米項目上奪金,在500米和1500米項目上摘得銅牌。由于當年短道速滑在冬奧會還屬于表演項目,不是正式項目,所以李琰不是中國冬奧首金的獲得者,但由于她奪冠,《義勇軍進行曲》第一次在冬奧會賽場上奏響。多年以后,李琰回憶起往事沒有遺憾,全是興奮,“我聽教練喊還有兩圈的時候,我想我怎么還是第一位?怎么還沒有人超過我?……那時候感覺胳膊也麻了,腿也麻了,就是拼著命的咬牙,加頻率、加頻率、加頻率,到最后一圈鈴聲響了還是第一位,那時候就覺得要更快點,直到竭盡全力沖過終點的時候,我才相信我是冠軍。”對于世界來說,當時中國還很神秘,李琰在賽場上展現了中國速度,引起轟動。加拿大組委會還臨時出了一張宣傳畫,以五星紅旗為底色,冰上馳騁的李琰為主角,上面有四個醒目的大字:神龍騰飛。回過頭來看,這也可以形容即將騰飛的中國。

上圖:1980年2月,中國代表團在美國普萊西德湖冬奧會開幕式上。這是新中國在國際奧委會合法權利恢復后,首次參加奧運會。下圖:1988年,中國選手李琰在加拿大卡爾加里冬奧會奪得短道速滑1000米表演項目冠軍。加拿大組委會制作了“ 神龍騰飛”的宣傳海報。

1992年法國阿爾貝維爾冬奧會首次將短道速滑列為正式比賽項目,李琰再次站到了短道速滑的賽場上,但遺憾的是只獲得了500米項目銀牌。在那一屆冬奧會上,率先打開局面的是中國速度滑冰女將葉喬波,在500米和1000米比賽中,她僅以微弱劣勢負于美國名將,摘得銀牌,實現了中國冬季項目冬奧會獎牌零的突破。其實,當時的葉喬波傷病已經很嚴重,但經過恢復調整,她仍然堅持參加了1994年挪威利勒哈默爾冬奧會,并在1000米速度滑冰項目中摘銅。賽后的手術中,醫生驚訝地發現,她的左膝兩側韌帶和髕骨已經斷裂,腔內有8塊游離的碎骨,骨骼相交處已經呈鋸齒狀,此后她有很長一段時間在輪椅上度過。這樣的疼痛超出常人想象,她在退役后用16個字形容自己的冬奧會:“兩次參賽,兩銀一銅,八塊碎骨,一張輪椅。”葉喬波是上世紀90年代中國冬奧人的卓越代表,也是那一代年輕人崇拜的體育明星之一,甚至有人概括出“葉喬波精神”,激勵了一代國人。但葉喬波回憶起這些往事時卻說:“不計自得利益,但求回報社會,心底才舒坦,人生才快樂。”

上世紀90年代,中國代表團仍未摘得冬奧會金牌,每一屆冬奧會上都有與金牌失之交臂的遺憾。1994年冬奧會,張艷梅在女子500米短道速滑項目中摘銀。1998年日本長野冬奧會,中國軍團共摘得6枚銀牌和2枚銅牌。其中男子短道速滑選手李佳軍在長期尿血的身體狀況下,為中國隊摘得1000米銀牌,成為中國冬奧史上獲得男子項目獎牌第一人。其實無論是葉喬波還是李佳軍,都在冬奧會前的賽季一舉摘得了世界杯冠軍,完全具備奪金實力,中國代表團缺少的是一點運氣。進入新世紀后,中國很快告別了冬奧沒有金牌的歷史。

1992年2月14日,法國阿爾貝維爾冬奧會女子速度滑冰1000米決賽,中國選手葉喬波奪得銀牌,實現中國冬奧獎牌零的突破。

2002年美國鹽湖城冬奧會,最耀眼的明星莫過于短道速滑名將楊揚。2月16日,在短道速滑500米決賽中,楊揚一路領先,最終以44秒187的成績奪冠,終于實現了中國冬奧金牌零的突破,此后,楊揚又在1000米項目中繼續摘得金牌,圓了幾代中國冰雪人的夢想。在整個運動生涯中,楊揚一共獲得了59個世界冠軍,是迄今奪得世界冠軍最多的中國冰雪運動員。

從那之后,中國代表團在每一屆冬奧會上都有金牌入賬,取得了一個又一個突破。2006年意大利都靈冬奧會,韓曉鵬奪得男子自由式滑雪空中技巧金牌,這是冬奧會中國雪上項目首金。花樣滑冰比賽中,張丹/張昊組合肩負著艱巨的沖金任務,但由于俄羅斯選手發揮出色,所以這對組合決定使出拋四周跳這個“殺手锏”,向金牌發出最后沖擊。但當張丹被張昊拋向高空后,意外發生了,張丹未轉滿四周,重重地跌落到冰面上,撞向護墻。體育館內一片驚呼,張丹疼得直不起腰來,兩人痛苦地滑向場邊。當所有人都以為他們要退出比賽時,張丹決定忍著劇痛回到場上,完成剩余比賽,并最終為中國隊摘得一枚銀牌。“摔倒后,我知道我們很可能沒有成績了,但我當時唯一想的是,把剩下的比賽堅持完,努力到最后一刻下場為止。”在與《環球人物》的連線中,張丹動情回憶道。雖然沒能摘金,但張丹/張昊組合完美地詮釋了永不放棄的奧林匹克精神。

那一屆冬奧會,王濛在女子500米短道速滑項目上一舉奪金,而4年后的加拿大溫哥華冬奧會上,她又繼續在短道速滑500米、1000米和3000米接力項目上連奪三金,當之無愧成為冬奧短道速滑女子獎牌王。溫哥華冬奧會上,中國花樣滑冰打破了國外的壟斷,申雪/趙宏博和龐清/佟健兩對組合包攬金銀牌。其實趙宏博當年已是37歲的“高齡”了,還在2005年經歷過跟腱斷裂的重大傷病。當年,《環球人物》記者在奪冠現場采訪了他,他感慨,這塊金牌是自己和申雪用18年的奮斗換來的,“我們本來都退役了,又回到賽場,其實原因很簡單,就是為了圓奧運會的金牌夢。”

2014年的索契冬奧會上,速度滑冰女子選手張虹彌補了葉喬波兩屆奧運會無緣奪金的遺憾,在1000米項目中一舉奪金,結束了自1980年起中國冬奧代表團34年的等待。而2018年韓國平昌冬奧會,更多國人記住了短道速滑男子500米項目中“一騎絕塵”的武大靖,他將對手遠遠甩在身后,以打破世界紀錄的方式,奪得男子選手在冬奧會短道速滑項目上的首金。

左圖:2002年2月16日,楊揚在鹽湖城冬奧會短道速滑女子500米比賽中奪冠,實現中國冬奧金牌零的突破。右圖:2010年2月15日,申雪/趙宏博在溫哥華冬奧會花樣滑冰雙人自由滑項目中奪冠,這是中國花樣滑冰冬奧首金。

縱觀中國冬奧代表團新世紀的表現不難發現,“突破”二字成為這一時期的關鍵詞。而這也是中國進入21世紀的真實寫照,逐步走向了世界舞臺的中央。

2022年北京冬奧會,點燃了國人冰雪運動的激情。但如果還原歷史,會發現黑白影像里的老一輩冰雪人,熱情絲毫不遜色于當下。

1949年新中國成立時,《中國人民政治協商會議共同綱領》就規定“要提倡國民體育”,1949年10月“中華全國體育總會籌委會”成立,就作出了關于“開展冬季體育運動”的決定。在此后的十幾年時間里,冰雪運動在國家的大力支持下逐步發展。新中國成立初期,東北老工業基地基礎雄厚,加之氣候等自然條件,黑龍江和吉林成為中國冰雪運動開展最多的兩個省份。

1951年1月,吉林省舉辦第一屆全國性滑雪表演大會,設置滑雪跳臺和高山滑雪等項目。1953年2月,首屆全國冰上運動會在哈爾濱舉行,219名運動員參加了速度滑冰、花樣滑冰和冰球等比賽。1956年,全國冬季運動協會成立,隨即加入國際滑冰聯盟及國際冰球聯合會,新中國冰雪事業積極融入世界。1957年2月,第一屆全國滑雪運動會在吉林通化開幕,設置高山滑雪和越野滑雪兩大項。同年,組成國家隊代表中國首次參加世界男子和女子速度滑冰錦標賽,這是中國冰雪人第一次走出國門與國外對手切磋。1958年,新中國最早的滑雪隊通化市滑雪隊、吉林市滑雪隊組建成功。1959年2月,第一屆全國冬季運動會舉辦,其中冰上項目速度滑冰、花樣滑冰和冰球在哈爾濱舉行,雪上項目越野滑雪、高山滑雪在吉林舉行。

新中國成立初期,全國性冰雪運動普遍開展。黑龍江和吉林組織廣大青少年開展冰雪活動,僅哈爾濱就組織了百萬青少年的上冰活動。這兩個省份都把冰雪運動作為大中小學冬季體育課的重點內容,學校普遍澆冰場,這些措施為國家發現和培養了一大批冰雪運動人才。

經過10多年的厚積薄發,楊菊成、王金玉等優秀運動員集中涌現出來。尤為值得一提的是,1963年,中國冰雪健兒第一次站上了世界性體育賽事的最高領獎臺。年僅22歲的羅致煥在日本長野輕井澤舉行的第五十七屆男子速滑錦標賽中,以創賽會紀錄的成績擊敗挪威名將伊瓦爾默,成為中國冬季項目第一個世界冠軍。五星紅旗在輕井澤上空高高飄揚,羅致煥的名字也被日本人刻到了佇立在輕井澤的世界冠軍豐碑上。

年過八旬的羅致煥身著當年比賽服接受采訪。

羅致煥曾回憶過這段往事。“為了參加錦標賽,我們提前半個月就出發了”,當年中日兩國尚未建交,中國代表團成員需要到香港辦理簽證。但是在香港,簽證一直辦不下來,“人家問:你們中國人干什么去啊?我們說:參加世界錦標賽啊。我們手續材料齊全,世界滑聯的邀請函、護照等等都有,但人家就是不給你辦簽證。”最后,飛機臨近起飛,簽證才批下來,代表團匆匆上了飛機。但落地后,代表團在輕井澤發現,司機不見了,“原來是賽事組委會把司機扣下了,關在一個小屋子里”。中國代表團不斷抗議、斡旋,好不容易讓司機將他們拉到了旅館,“但旅館又不讓你住,而且到了冰場,一輛冰車放在中間,管子橫在地上,就是不讓你練。”將近50年后,羅致煥說起這段往事還是感慨萬分。

經過一系列刁難,中國代表團憋著一口氣。1500米項目比賽當天,羅致煥上冰,教練走到跟前對他說:“致煥,低頭看看,你胸前有什么?”羅致煥對著鏡頭展示著當年穿過的比賽服,那是鮮艷的中國紅,胸前碩大的“中國”二字,是國旗上五角星的顏色。兩個大字中間,是一枚醒目的國徽。“我什么話都沒說,就上起跑線了。”槍聲一響,羅致煥跑“瘋”了。國家從積貧積弱中走來,“教練沖我喊,羅致煥,你奔著世界紀錄去吧!”風馳出一米多。最終,他果真打破了男子全能世界紀錄,但由于體力嚴重透支,咳出的唾沫里已摻著鮮血。

在一窮二白的建設時期,中國冰雪人為民族贏得了尊嚴。《挪威晚報》當年就曾報道:“應把中國的王金玉、羅致煥列為世界技術高超的一流選手的行列。”國際滑聯副主席拉夫特曼說:“中國滑冰技術的提高,大概是借用了東風的力量!”這句話在贊美的同時,也恰如其分地表達了一種困惑,當時的中國運動員不可能擁有西方國家的訓練條件,卻擁有與世界名將一決雌雄、同場競技的水平,所以只能將其解釋為“借東風”。歷史證明,從“兩彈一星”到大型基建,自力更生的中國人完成了許多西方國家認為不可能完成的事情。

“在極寒的條件下超越極限,是冬季奧林匹克體育精神的集中體現:對抗寒冷、對抗重力、對抗時間,是一種更為徹底的對于極限的超越。”季成的新書《冬奧簡史》中有這樣一句話。一路走來,中國冰雪人不僅身體力行地演繹著奧林匹克精神,而且全心全意地詮釋著新中國70多年篳路藍縷的奮斗歷程。

《2015阿勒泰宣言》將中國與冰雪運動的聯系延伸至史前文明。其實,在悠久燦爛的中華文明中,冰雪文化從未停止融入到民族價值體系中。早在春秋時期,《山海經》就記載:“有丁靈國其上有毛,馬蹄善走,日行三百。”這個記載是說古代丁靈族人在冰天雪地中穿著一種滑行器在冰雪之上行走。后來《三國志》裴松之注引《魏略》云:“烏孫長老言,北丁靈有馬脛國,其人聲似雁鶩,從膝以上身頭,人也,膝以下生毛,馬脛馬蹄,不騎馬,而走疾于馬。”這形象地描繪了丁靈族人用毛皮覆蓋早期滑雪用具,如駿馬般飛馳的原貌。

在此后幾千年的歷史發展中,中國人從未停止在冰雪上的繁衍生息。學者研究,隨著丁靈族的遷徙,與新疆阿勒泰山脈處于同一緯度的東北長白山地區也開始有了冰雪文化。隋唐時期,北方游牧民族開始在冰雪上“騎木而行”,到文化高度繁榮的宋朝,發展出一種專業代步工具“冰床”,在木板上鋪上保暖的被褥,坐上兩三人,一人在前方牽拉。北宋著名科學家沈括在《夢溪筆談》中詳細記錄了滄州地區目睹的“冰床穿梭”奇觀。

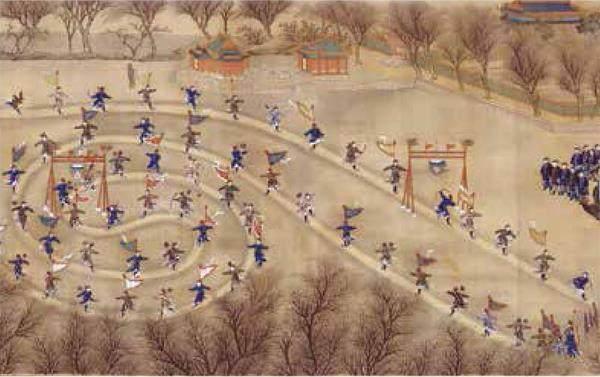

將古代冰雪運動發展到極致的是清乾隆皇帝,他格外推崇“冰嬉”,即類似滑冰的項目。他曾經撰寫了一篇1300余字的《御制冰嬉賦》,認為“冰嬉為國制所重”,其詩注稱“國俗常有冰嬉之典”。故宮博物院收藏的國寶級《冰嬉圖》,栩栩如生地展現了乾隆皇帝欣賞冰上健兒展現冰嬉姿態的情景。皇室的喜好逐步影響了民間,直到民國時期,“跑冰術”“溜冰術”等風靡一時。冬日季節,北京北海公園和中南海冰場、天津北寧公園、沈陽小河沿等地,都開展了各具特色的化妝溜冰大會,參與者過百,觀賞者上千。

季成認為,滑雪滑冰是為滿足人類生產生活方式的需要而誕生的,“最早依附于狩獵,后面發展成一種交通工具”。現代冰雪運動誕生于北歐地區,隨著阿爾卑斯山周邊冰雪產業的誕生,“滑雪滑冰的實用性轉變成人類帶有自我超越精神的運動,隨著奧運會的推廣,尤其進入北美,其商業性愈發突出。”但回歸本源,可以發現中華傳統冰雪文化與奧林匹克精神有著一致性,“中國人說‘冰雪聰明’‘冰清玉潔’‘冰凍三尺非一日之寒’,這些均展現了中國人的冰雪情結,同時也看出中國人強調要在戶外對抗苦寒,鍛煉意志力,這與奧林匹克的更高、更快、更強、更團結,在極寒條件下突破極限,是高度一致的。”

新疆阿勒泰市汗德尕特鄉境內“ 墩德布拉克”人類滑雪發源地巖畫。

故宮博物院館藏《冰嬉圖》(局部),生動展現了宮廷內臘月初八在太液池冰嬉的壯觀場面。

與夏季運動不同,冰雪運動展現出一些突出特質。“從運動哲學上講,冰雪運動是滑行類運動,借助穿戴設備,獲得速度與激情。這是人類借助非動力式穿戴設備獲得的速度極限,是冰雪運動巨大魅力所在。”隨之而來的,是冰雪運動員身上獨特的探險精神。

另一方面,與夏季運動相比,我國冬季運動比較薄弱。“在冬奧會,中國冰雪經歷了40年的長期積累,但很多項目依然底子薄,有的甚至直到北京冬奧會才第一次參賽。比如鋼架雪車,這是2015年才組建國家隊,很多運動員是從田徑隊轉過來的,但在2020年就拿到了世界大賽的季軍,去年11月又拿到了世界杯分站賽的冠軍。”季成認為,這些運動員放棄熱門競技項目,選擇小眾冷門的冬季項目,需要默默無聞的付出,真正詮釋了奧林匹克“頑強拼搏”“重在參與”的精神。

上述冰雪運動特點與當代中國所需要的精神激勵息息相關。探險精神與打破常規、勇于創新息息相關,這對各行各業的工作者,都有啟示和激勵作用。而在薄弱冷門項目進行更加艱苦的訓練,是當代國人走出舒適區,發揮“功成不必在我,功成必定有我”精神的生動寫照。

北京冬奧會必將對中國冰雪運動產生積極深遠的影響。隨著2020年中國國家雪車雪橇中心所有賽道的完工,國際雪車聯合會認證這條賽道為世界上第十七條正在運營的、最先進的賽道,這也是亞洲第三條、國內首條雪車賽道。季成介紹:“賽道的修建是滑行類運動從歐洲向東方轉移的標志,原本幾乎廢棄的日本長野賽道和韓國平昌賽道都將因此受益。自此,亞洲共有三條雪車賽道,按照國際雪車聯合會的規則,亞洲人從此就可以舉辦自己的雪車亞洲杯。在此之前,亞洲隊伍只能參加美洲杯,并將其作為自己的主場賽事。延慶賽道的建立,給整個雪車運動帶來新轉折,更多高水平賽事的出現會使運動員積分、運動隊的參賽配額發生變化。”

“相比于場館、公共基礎設施,以及在奧林匹克史上留下的印記,北京冬奧會最重要的作用是推動三億人上冰雪,并培養和歷練了一大批冰雪從業者。”季成認為,這些才是北京冬奧會成功舉辦后,留下的最寶貴遺產。“這些從業者將會影響更多青少年,讓冰雪運動融入到教育和生活里。冰雪將陪伴他們成長,讓他們全身心受益。”通過參與冰雪運動,中國新一代青少年也會被冬奧運動員的冒險和探索精神所感染,潛移默化地培養艱苦條件下不斷超越自我的頑強毅力。他們是中國未來的希望,也是中國人冰雪基因的延續。北京冬奧會必將超越體育,對民族未來產生深遠影響。