儒家思想:美國文化基石中的中國理念

阿爾弗雷德·霍農 撰 鄭春光 韋芊宇 譯

漢武帝時期,張騫“鑿穿”西域,開啟了東西方跨文化交流的新紀元。隨著中國文化的西傳、羅馬帝國的東擴以及沿線國家的共同努力,“絲綢之路”成為東西方文化交流的重要橋梁,促進并見證了歐亞大陸不同國家、不同種族之間物質文明和精神文明的交流與融合。經過這條洲際大道,中國的絲綢、瓷器、茶葉、供暖技術、四大發明經由波斯、大食等國傳到歐洲,西方優秀的商品、技術和文化也傳入中國;猶太教、佛教、基督教和伊斯蘭教在沿線地區碰撞、生根,中國的儒家、道家思想也經由西方傳教士帶到歐洲。尤其是,隨著《論語》被譯成拉丁語和英語,孔子思想在歐洲廣為流傳,成為啟蒙思想家批判封建專制和社會腐敗的重要武器,極大地推進了西歐的思想解放和社會進步。

在大西洋的另一邊,美國的國父們竭力使美國成為一個獨立的民族國家,在與歐洲進行政治斡旋和文化切割的過程中,他們認識到孔子思想的巨大價值,試圖以儒家的政治理想和道德基準建立一個全新的國度。在這一歷史背景下,孔子思想經法國、德國、英國傳到美國,融入《獨立宣言》《美國憲法》等綱領性文件。在美國思想文化領域,孔子不僅啟發了愛默生、梭羅等人的超驗主義思想;在20世紀初更是經過埃茲拉·龐德的創造性演繹,成為推動現代主義思潮發軔和意象派興起的關鍵因子。本文主要梳理孔子思想在美國的早期傳播和影響,揭示美國文化基石中所蘊含的中國理念,并預測中國文化在21世紀所扮演的角色。

一、歐洲與孔子的邂逅

歐洲與孔子最初的邂逅,源于耶穌會士對儒家經典的翻譯。16世紀,西方傳教士來到中國,在傳教的過程中逐漸認識到,通過學習漢語和翻譯儒家經典,能夠使他們獲得接近朝廷和士大夫的機會。羅明堅和利瑪竇等人指出,在中國布道的最佳方式,是讓基督教義去適應儒家思想。這些先驅者的一系列努力,最終促成了四位傳教士的合作,于1687年第一次將《論語》譯成拉丁語——《中國哲學家孔子,或用拉丁語闡釋中國人的智慧》(,,),孔子思想也由此被譯介到了歐洲。四位傳教士分別是意大利人殷鐸澤,比利時人柏應理、魯日滿和奧地利人恩理格,他們在中國度過了17世紀的大部分時間。然而,這部儒家經典并未得到羅馬教皇的首肯,沒有在耶穌會的總部羅馬問世,而是受到了法國國王路易十四的青睞,由位于巴黎的皇家出版社出版,目的是“為了實現在東方傳教和文化事業的最高利益”。此后,該書不僅成為耶穌會士的傳教指南,也為太陽王意欲在中國推廣基督教并向東方擴張提供了根據。

2011年,梅謙立用漢語、拉丁語和英語三種語言,重新出版了這部儒家經典的首譯本。他在長篇序言中聲稱,該譯本是一次“跨文化闡釋學”的實踐,其中不僅蘊含著“耶穌會士與中國學者的互動”,也體現了“新儒學與西方哲學的對話”。在他看來,東西方歷史上有兩個決定性時刻:在東方,是明朝向清朝的過渡以及現代中國的崛起時期;在西方,則是“發現”新大陸和文藝復興時期。此外,他也記錄了西方對中國文化在態度上的重大轉變:

……第一批耶穌會士認為,中國思想缺乏邏輯。然而,與之相反的是,《中國哲學家孔子》呈現了儒家經典的邏輯性特征,并且用西方的邏輯學術語予以解釋。

鑒于道德的嚴重滑坡,要從根本上改變目前的狀況,似乎有必要讓中國的傳教士過來,教授我們如何使用和踐行自然神學,就像我們派遣傳教士教他們天啟神學那樣。

歐洲對孔子的認識和接受,雖然存在著若干偶然因素,但更多的是順應了現實和時代的需要。當時新興的啟蒙思想家渴望沖破天主教會、專制王權和傳統偏見的層層阻力,向大眾傳播新思想、新觀念。孔子思想恰逢其時,被傳教士譯介成歐洲的主流語言——拉丁語。在遙遠、異域的東方,中國哲人的某些理念與他們的啟蒙思想若合符契,自然成為他們所極力借重的外部力量。孔子思想中所蘊含的秩序、理性、自然神學、實用哲學等因素,為深陷封建專制和教會束縛,社會混亂、道德敗壞的歐洲提供了一服良藥。孔子被視為“18世紀啟蒙運動的守護神”,歐洲啟蒙運動的領袖伏爾泰則被譽為“法國的孔夫子”。從這種意義上說,孔子學說跨越文化和國界傳播到歐洲之后,構成了啟蒙運動新思想的外部基礎,在歐洲民族文化創新的歷程中發揮了重要的作用。

與此同時,歐洲在藝術、家具、建筑等各個領域,紛紛從主題、形式、技術等方面效仿中國,尤其是18世紀,掀起了一場風靡歐洲的“中國風”。隨著《中國哲學家孔子》一書的出版,西方經歷了從“耶穌會士的中國化”到“18世紀哲學中國熱”的重大轉變。美國歷史學家唐納德·F.拉赫認為,這一轉變意味著西方人開始默認東方文明比他們更為優越。

二、富蘭克林對孔子的跨文化闡釋

該書是實現最高智慧和至善的必由之路。這位哲學家在書中探討了三件要事:

1.應該如何陶冶心性、規范行為;

2.教化和引導他人所需的方式;

3.關愛每一個人,追求、信守并止于至善……

孔子曾說,真正的知識對君王和士大夫意義重大,而獲得它的最大秘訣在于,培育和完善上天的饋贈——理性。

富蘭克林對孔子作品的總結,符合從個人修身到關愛他人、奉獻社會的過程,與龐德在20世紀20年代創作的第13篇《詩章》對孔子思想的認知相一致。該詩章以《禮記·大學》“欲治其國者先齊其家,欲齊其家者先修其身”為底本,闡述自我、家庭和君王之間的和諧互動:

孔子邊說,邊在箔葉上寫道,

人如果自身沒有秩序,

人如果自身沒有秩序,

則家庭運轉沒有秩序;

君王如果沒有秩序,

則無法教化臣民有秩序。

我很高興你經常向大人物傳教。如果你能使他們養成良好的品行,那么下層階級的行為也會隨之發生美妙的變化。東方著名改革家孔子就是這么做的。他看到國家腐敗不堪,邪惡勢力橫行,便去游說王公貴族;如果他們信奉孔子的學說并致力于改善德行,平民百姓就會去效仿。這種模式對人類的影響極好;有些人或許不怕地獄,而是害怕跟不上潮流。我們西方的改革大多始于無知的暴民;當他們達到一定數量時,其利益和黨派主張就會引起智者和要人的注意。一個社會若能雙管齊下,改革會更迅速。

《致喬治·懷特菲爾德》,1749年7月6日

富蘭克林堅信,理性時代的美國人需要自律、賢明的政治家,而孔子所敬仰的堯就是這種公仆的典范。

(堯)是符合孔子政治理想的君王……簡言之,他嚴格遵照理性,約束自己的愛和激情。堯比耶穌基督早2357年降生,統治國家近百年;他審慎周全,寬厚仁慈,他的子民是世界上最幸福的人。

筆者以所在學校為個案,開展了英語聽說隱性分層教學的實證研究,目的在于驗證隱性分層教學對提高學生英語聽說水平和學習情感態度影響的有效性。

三、美國建國綱領中的儒家思想

美國的國父們反復提及,中國圣人身上蘊含著巨大的道德力量,其中所預示的基督教信仰有助于形成良政善治和世俗社會。在啟蒙時期的美國,孔子足以取代耶穌的地位。托馬斯·潘恩在《論〈舊約〉和〈新約〉》一文中,將孔子和耶穌作了比較:

在美國立國初期,孔子以“18世紀啟蒙運動守護神”的形象出現,與新興共和國需要有德行的領導人有關。孔子思想中的道德和理性成分,有助于他們擺脫歐洲腐敗的君主專制制度,消除清教徒殖民者強烈的宗教傾向。詹姆斯·麥迪遜位于弗吉尼亞州的家中掛著一幅孔子像,他在參與起草美國《憲法》時重新闡述了孔子思想:

政治憲法設立的目的,首先是或應該是,為了實現社會的共同利益,使擁有至高智慧和德行的領袖明辨是非,不斷追求;其次是,為了使他們在繼續保持公眾信任的同時,能夠采取有效的預防措施維持美德。

美國國父們努力形成良好的道德風尚,確保民主制度朝著正確的方向運轉。他們用儒家道德哲學來捍衛民主制度,樹立個人美德,培養具有良好道德感的公民為新國家服務。經過美國國父們的努力,儒家道德哲學極大地促進了美國社會道德的形成。

由此可知,儒家思想深深地影響了多位美國國父,融入美國創立初期的政治文書中,構成了美國建國綱領的重要維度。

美國建國后在貿易上也開始擺脫英國,與中國直接往來。1784年喬治·華盛頓生日那天,一艘以“中國皇后號”命名的商船從紐約出發駛向中國,一年后滿載而歸,在中美交流史上寫了光輝的一頁。孔子對美國影響最公開可見的標志是,在卡斯·吉爾伯特設計、1935年竣工的美國最高法院大樓上,孔子作為三大立法者之一,與摩西和梭倫一起代表影響美國的三大人物,被赫爾蒙·麥克尼爾雕刻在東側的三角形門楣上。

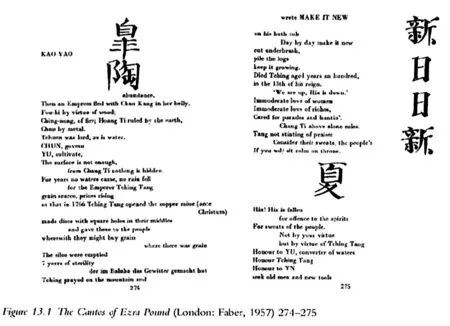

第53詩章涉及中國自公元前20世紀以來至孔子時期的歷史,“日日新”的信條呈現出從商湯德行和孔子思想衍生出來的政治維度。商朝建立不久,七年大旱,糧食絕收,商湯無法運用財政措施解決饑荒。然而,這與錢無關,而在于君王要“以德配天”,踐行“日日新”的信條——他上山祈雨,與至高神明上帝合一,百姓自然會恢復天地間的平衡。這個故事與皋陶的傳說有關,認為百姓被賦予了偉大的力量:“天聰明,自我民聰明。天明畏,自我民明威。”上天借百姓的眼睛和耳朵來視聽,通過百姓的判斷來賞罰。瑪麗·齊多也強調,對公元前1766年取代夏朝的商朝進行這種政治解讀,與龐德當時的政治信仰相符。20世紀30年代,龐德渴望在一個秩序井然、不受財政束縛的社會,推行等級森嚴的男權制準則。這也是他以孔子為基點,對中華文明和美國建國理念的一種推論。他在撰寫《中國詩章》和《美國詩章》時,認識到“日日新”是詩學和政治革新的內核,而這也成為他現代主義思想的源頭。

四、“日日新”:龐德現代理念的源頭

龐德從事中國研究的契機在于,其現代主義理念與“日日新”的格言若合符節。他精通多種語言,認為創新無疑會在跨文化性的詩歌領域實現。英語“詩歌”(poetry)一詞源自古希臘語ποιεω[poieo],意為“制造”,天生是創造和表達“新”的媒介。龐德一生都在踐行和證明這種“日日新”的詩性追求。為此,他不惜與歐美傳統決裂,放棄了最初學習與接受的羅曼語和古典教育,轉而在歐美之外的世界探尋,致力于再現中國傳統的方方面面。

龐德生于美國西北部的愛達荷州,在東海岸的賓夕法尼亞大學肄業,常年在歐洲生活,浸淫東西方語言和文化多年。20世紀初年,龐德在倫敦期間開始癡迷漢字和孔子。他首次接觸中國詩歌時,也剛剛開始閱讀儒家經典。1913年,哈佛藝術史學家、哲學家、社會學家厄內斯特·費諾羅薩的遺孀,請求龐德編輯、出版丈夫的手稿《作為詩歌媒介的漢字》()。當時龐德正在閱讀紀堯姆·鮑狄埃四部儒家經典的法譯本(1841)。編輯工作和儒家思想影響了他有關現代詩歌的創新理念甚至政治生涯。1878年以后,費諾羅薩在東京帝國大學(現東京大學)講授歐陸哲學和社會學,他的手稿正是這一時期與同事森槐南合作的成果。在漢學家森槐南的幫助下,精通日語的費諾羅薩雖然對漢語一知半解,卻研究起了中國古詩。他的手稿采用逐字翻譯的方式,在每個漢字的下方加上英文注釋,但各個釋義之間毫無關聯。詩人們對費諾羅薩的想法和譯文贊賞有加,漢學家們卻指出了其中明顯的語言缺陷。喬治·A.肯尼迪在作過一番透徹的語言分析后,聲稱它是“一小團亂麻。在短短44頁的篇幅中,[他]不斷地轉換主題,與一些毫無攻擊性的假想敵作斗爭”。手稿出版后,東西方學者將批判的焦點從費諾羅薩的語言錯誤轉向了龐德,指責他誤讀了漢字書寫系統。R.約翰·威廉姆斯評論道:

威廉姆斯引用張隆溪的觀點,反對將漢字視作單一的象形或表意文字:“因為漢字是抽象概念的語言符號,詞語兼具聲音和意義,而不是對事物本身圖畫式的呈現。”盡管龐德在語言學方面缺陷明顯,但他在編輯文稿時與中國詩歌互動,并以其所閱讀的儒家經典作支撐,而這成為東西方跨文化關系的轉折點。

中國詩歌的特色,正是本世紀我們詩歌努力的目標。具體來說,意象派自由體詩作為20世紀英語詩歌形式之一,或許被(部分)精心改造過,為這位漢語譯者施展才華提供用武之地。

在與中國傳統文化的互動中,龐德深受啟發,從中發掘出“日日新”的理念,推動了現代主義和意象派的興起。這種創新精神穿越時空,在最高法院大樓的建筑設計中復現,與年輕的美國在石雕中并存,持續指引著這個國度。美國政學兩界對中國圣人的認可,使孔子思想可以成為在21世紀推動中國文化傳播的發動機。

五、21世紀儒家思想的傳播

凡屬主張尊孔讀經、提倡舊禮教舊思想、反對新文化新思想的人們,都是這類文化的代表。帝國主義文化和半封建文化是非常親熱的兩兄弟,它們結成文化上的反動同盟,反對中國的新文化。這類反動文化是替帝國主義和封建階級服務的,是應該被打倒的東西。

在當今全球化語境下,東方和西方盡管存在著各種差異,但是雙方的交流和互動愈來愈頻繁,甚至密不可分,這印證了孔子“和而不同”的觀點。一方面,中國經濟迅速崛起,綜合國力大幅躍升,與美國的霸權地位形成抗衡,進而延伸到文化領域;另一方面,美國的電影、電視、音樂等文化產品風靡全球,網絡游戲、視頻會議也已走進日常生活,彰顯出“文化帝國主義”的巨大影響力。當然,西方文化的強勢輸出和不斷滲透,也對中國繼承和發揚傳統文化構成了挑戰。鑒于此,中國提出“一帶一路”倡議和文化“走出去”戰略,大力推進國際傳播能力建設,向世界展示真實、立體、全面的中國,提升中國文化軟實力和國際影響力。要講好中國故事,傳播好中國聲音,需要采用貼近不同區域、不同文化、不同受眾的傳播方式,增強中國文化的國際親和力,而孔子思想無疑是一個重要資源。

孔子思想歷經千年而不衰,17世紀的歐洲耶穌會士借助翻譯將其傳播到歐美,在18世紀構成了美國治國理念的道德基礎,在20世紀促使龐德形成了現代主義詩學思想。在這種跨時空、跨文化的對話中,不可避免地會有各種誤讀和曲解,甚至會出現一些波折和沖突,但是隨著國際交流合作的不斷加深,分歧總是可以解決的。尤其是,近年來中國提出“一帶一路”倡議,更是對孔子思想的創造性運用。凡此種種,都表明孔子思想歷久彌新,在跨越時空的歷史進程中孕育出的跨文化因子,使它依然可以在今天的文化外交中扮演重要角色。