巴戟天對慢性應激大鼠腸道微生物代謝多樣性的影響

李宇,蔡蕭君,王欽,吳圓圓,頡彥鵬,胡楊

黑龍江省中醫藥科學院,黑龍江 哈爾濱 150036

巴戟天為茜草科植物巴戟天How的干燥根,以寡糖、多糖、環烯醚萜苷、黃酮、氨基酸、蒽醌類及維生素等為主要成分,其中寡糖含量近50%,具有明確的抗抑郁活性。研究表明,巴戟天主要通過提高5-羥色胺(5-HT)、腦源性神經營養因子(BDNF)、谷氨酸受體亞單位-1(GluR1)表達和調節海馬神經可塑性發揮抗抑郁作用。國外研究發現,巴戟天抗抑郁作用與調節腸道微生態密切相關,微生物-腸-腦軸在抑郁癥發病中起重要作用,但其具體機制尚不明確。Biolog微生物鑒定分析系統可通過觀察微孔板中 31種碳源的利用情況和顏色變化,分析微生物對目標代謝途徑的影響,構成群落整體代謝特征指紋。基于此,本研究采用Biolog技術,結合《保健食品檢驗與評價技術規范》中的菌群檢測方法與判定標準,選取6種常駐菌屬進行選擇性培養,分析巴戟天干預后大鼠腸道菌群結構和整體代謝的變化規律,觀察巴戟天對慢性應激大鼠腸道微生物的影響,探討其抗抑郁的作用機制。

1 材料與方法

1.1 動物

SPF級健康雄性SD大鼠,8周齡,40只,體質量(200±20)g,哈爾濱醫科大學實驗動物部提供,動物許可證號SCXK(黑)2019-0001。飼養于黑龍江省中醫藥科學院SPF級動物實驗室,溫度(20±1)℃,相對濕度(50±5)%,每日12 h光照,自由攝食飲水,適應性飼養1周。

1.2 藥物及制備

巴戟天免煎顆粒劑,江陰天江藥業有限公司,10 g/袋,稱取20 g,研缽碾碎,加少量蒸餾水,置于100 ℃恒溫水浴鍋中加熱,充分攪拌至完全溶解,加蒸餾水定容至60 mL,制成原藥材濃度為0.33 g/mL的藥液,分裝后4 ℃密封保存。鹽酸氟西汀分散片,批號9492AA,法國禮來,20 mg/片,蒸餾水配制成濃度為0.33 g/mL的藥液。

1.3 主要試劑與儀器

類桿菌-膽汁-七葉苷(BBE)瓊脂(批號20190327)、伊紅美藍(EMB)瓊脂(批號 20190413)、乳酸桿菌選擇性(LBS)瓊脂(批號 20190223)、莫匹羅星鋰鹽改良(MRS)培養基(批號20190129)、Pfizer腸球菌選擇性(PSE)瓊脂(批號20190602)、胰胨-亞硫酸鹽-環絲氨酸(TSC)瓊脂(批號20190516),青島海博生物技術有限公司。菌落/顯微細胞分析儀(型號MF4),杭州迅數科技有限公司;Biolog微孔板,美國Axygen公司;敞箱,100 cm×100 cm×50 cm,自制;玻璃桶,30 cm×50 cm×5 mm;懸尾儀(型號SA2100),江蘇賽昂斯公司。

1.4 分組及造模

40只雄性SD大鼠隨機分為正常組、模型組、巴戟天組和氟西汀組,每組 10只。除正常組外,其余各組大鼠采用慢性不可預知溫和應激結合孤養制備慢性應激大鼠模型。根據隨機數字表法每日定時選擇1種刺激方法,包括以下7種:①電擊足底1 min;②4 ℃冰水游泳5 min;③懸尾3 min;④夾尾1 min;⑤禁食24 h;⑥禁水24 h;⑦夜間光照12 h。孤養方法為每只大鼠單獨1籠,各籠之間用不透光擋板遮擋。共造模6周。

1.5 給藥

造模結束后,巴戟天組予巴戟天藥液(3.17 g/kg)灌胃,氟西汀組予氟西汀溶液(3.17 mg/kg)灌胃,給藥體積 9.606 mL/kg,正常組和模型組予蒸餾水(6.3 mL/kg)灌胃,每日1次,連續給藥8周后,進行行為學實驗。

1.6 行為學實驗

1.6.1 懸尾實驗

參考文獻[12]方法進行懸尾試驗。將大鼠尾巴(距離末端約1 cm)固定在桌面上方50 cm處的金屬棒上,持續6 min,大鼠之間用聚苯乙烯泡沫隔板隔開,測定大鼠在5 min內的懸尾掙扎時間。

1.6.2 強迫游泳實驗

參考文獻[13]方法進行強迫游泳實驗。將大鼠放入透明無蓋玻璃水桶中,持續6 min,記錄大鼠在4 min內的自主游泳時間(大鼠處于直立姿勢或僅以微小動作保持頭部位于水面上,則被認為“不動”),實驗時各玻璃桶間用隔板隔開。

1.6.3 曠場實驗

曠場置于暗室,由不透明鋼板制成,將大鼠單獨放入曠場一角,記錄大鼠運動軌跡和行為,分析大鼠在5 min內的移動總距離。

1.7 糞便收集、處理及檢測

給藥結束后,收集各組大鼠糞便,置于無菌 EP管中,每管分裝2~3粒,置于4 ℃冰箱保存。無菌條件下稱取糞便樣品1 g,加入10 mL生理鹽水,渦旋振蕩,1 000 r/min離心5 min,除去食物殘渣,取上清液,稀釋成濃度為10~10g/mL的菌懸液。選取10g/mL菌懸液,用滅菌刮鏟將菌液均勻涂抹在 6種選擇性培養基上,將培養皿倒置,恒溫培養,至長出菌落后計數。

采用 Biolog微孔板檢測碳源代謝過程中的吸光度變化,分析腸道微生物對底物碳源的利用能力,碳源分類及編號同文獻[14]。取10g/mL菌懸液迅速接種至Biolog微孔板,每孔150 μL,放入37 ℃恒溫厭氧培養箱中,利用Biolog微生物鑒定分析系統,分別于接種后24、48、72、96、120、144、168 h進行讀數測定,計算每孔顏色平均變化率(AWCD)。AWCD=Σ(C-R)/n,C為碳源孔在波長 590 nm與750 nm吸光度的差值,R為對照孔的吸光度差值,n為碳源數目31。

選取 Biolog微孔板培養 72 h的數據,計算其Shannon指數、Shannon均勻度、Simpson指數和McIntosh指數。

1.8 統計學方法

2 結果

2.1 巴戟天對模型大鼠行為學的影響

與正常組比較,模型組大鼠懸尾掙扎時間、自主游泳時間顯著縮短(<0.05),曠場內移動總距離顯著減少(<0.05),伴見嗜睡、反應遲鈍、反抗減少等表現;與模型組比較,巴戟天組和氟西汀組大鼠懸尾掙扎時間、自主游泳時間顯著延長(<0.05),曠場內移動總距離顯著增加(<0.05)。結果見表1。

表1 各組大鼠行為學實驗比較(±s)

2.2 巴戟天對模型大鼠代謝組學的影響

2.2.1 聚類分析

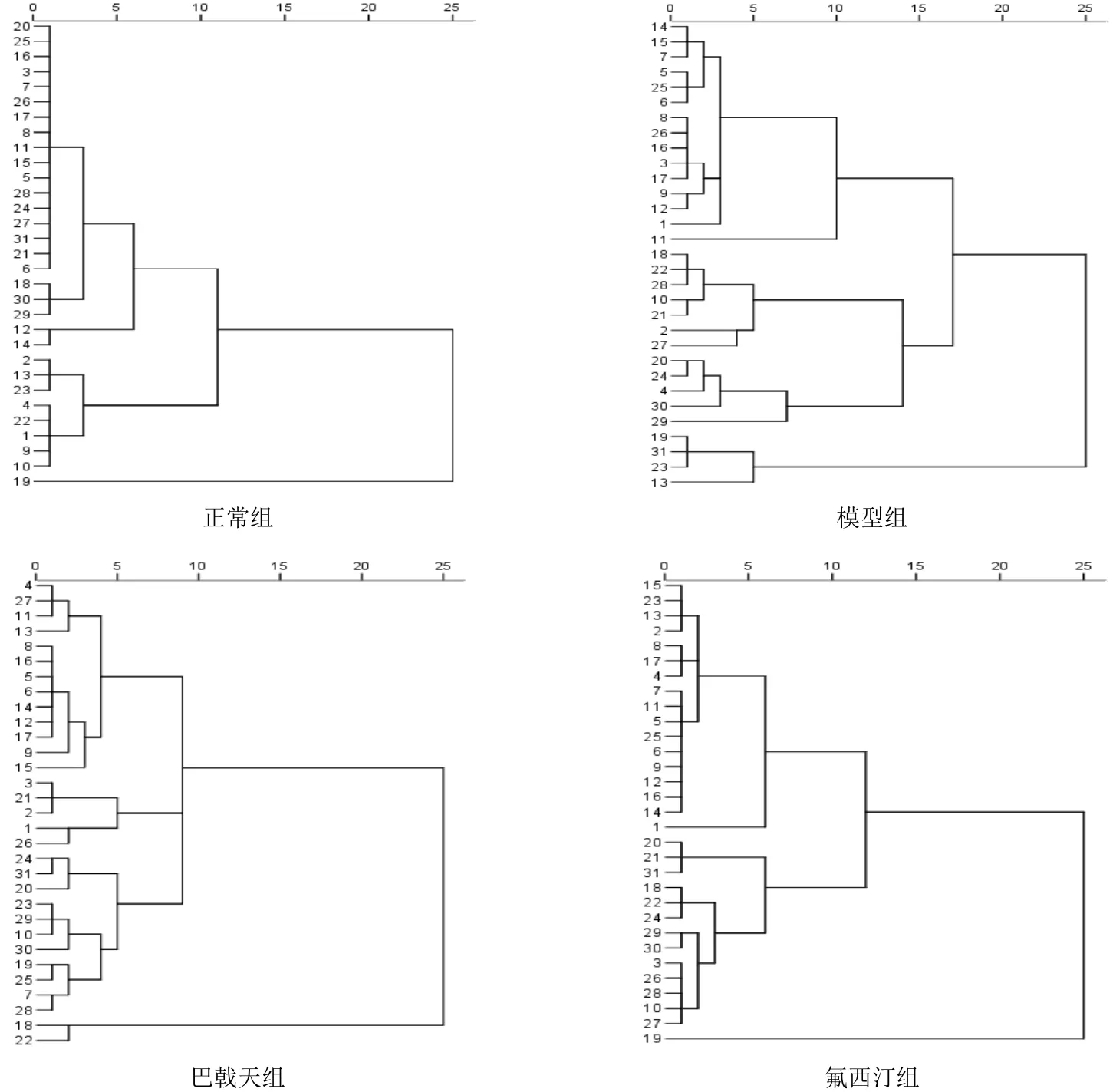

對各組31種碳源進行聚類,結果見圖1。當聚類距離≤5時,正常組和巴戟天組碳源被聚為4類,模型組碳源被聚為6類,氟西汀組碳源被聚為5類。4組中均有 β-甲基-D-葡萄糖苷、D-半乳糖酸-γ-內酯、D-半乳糖醛酸、G-肝糖、D-纖維二糖、D,L-α-甘油聚為一類。正常組中N-乙酰基-D-葡萄胺、葡萄糖-1-磷酸鹽、D-葡萄胺酸、D-木糖未聚在該類,模型組中D-甘露醇、L-絲氨酸、D-葡萄胺酸未聚在該類,巴戟天組中吐溫80、L-天冬酰胺酸、α-D-乳糖未聚在該類,氟西汀組中吐溫80、L-絲氨酸未聚在該類。

圖1 各組大鼠腸道微生物代謝聚類分析

2.2.2 巴戟天對模型大鼠腸道 6種常駐菌數量的影響

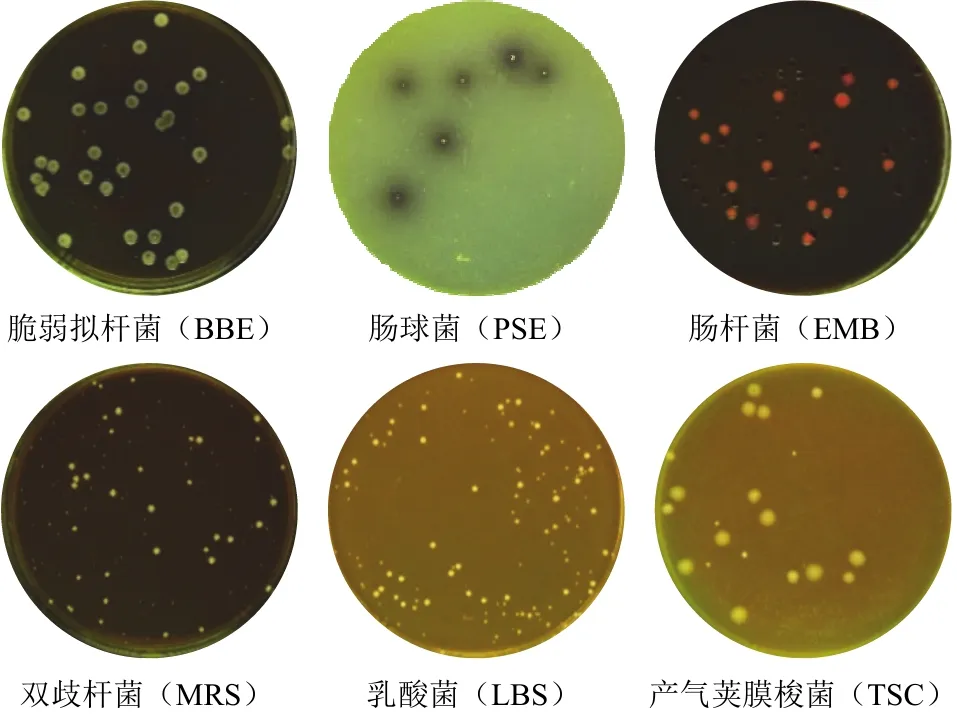

與正常組比較,模型組大鼠腸道內雙歧桿菌、乳酸菌數量顯著減少(<0.05),脆弱擬桿菌、腸球菌、腸桿菌和產氣莢膜梭菌數量顯著增加(<0.05);與模型組比較,巴戟天組大鼠腸道內雙歧桿菌、乳酸菌數量顯著增加(<0.05),脆弱擬桿菌、腸球菌、腸桿菌和產氣莢膜梭菌數量顯著減少(<0.05),氟西汀組大鼠腸道內雙歧桿菌數量顯著增加(<0.05),脆弱擬桿菌、腸球菌、腸桿菌、產氣莢膜梭菌數量顯著減少(<0.05);與巴戟天組比較,氟西汀組大鼠腸道內脆弱擬桿菌、乳酸菌、產氣莢膜梭菌數量顯著減少(<0.05),腸桿菌數量顯著增加(<0.05)。結果見表2、圖2。

圖2 6種培養基菌落形態比較

表2 各組大鼠腸道6種常駐菌數量比較(±s)

2.2.3 巴戟天對模型大鼠腸道微生物每孔顏色平均變化率的影響

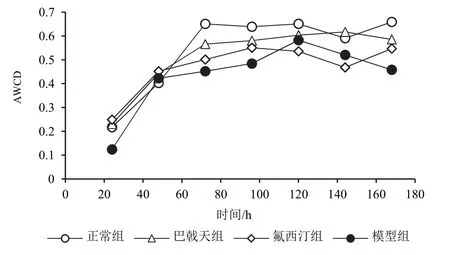

AWCD常用于評價微生物對單一碳源的利用能力和代謝總體活性,可在一定程度上反映微生物群落的數量和結構特征。厭氧培養48 h內,各組大鼠腸道微生物 AWCD均逐漸增加,組間差異不明顯,表明腸道微生物的總體代謝活性隨培養時間延長而逐漸增加。48 h后,組間開始出現顯著差異,正常組大鼠腸道微生物 AWCD上升速度最快且持續時間最長,72 h后趨于平穩,其AWCD最大。巴戟天組大鼠腸道微生物AWCD上升速度較平緩,72 h后趨于平穩。氟西汀組、模型組大鼠腸道微生物 AWCD上升持續時間最短,在48 h后就開始趨于緩和。對各組大鼠腸道微生物培養72 h的AWCD進行比較,結果為正常組>巴戟天組>氟西汀組>模型組。結果見圖3。

圖3 各組大鼠腸道微生物AWCD比較(±s)

2.2.4 巴戟天對模型大鼠腸道微生物代謝多樣性的影響

與正常組比較,模型組大鼠腸道微生物Shannon指數、Shannon均勻度、Simpson指數和McIntosh指數均顯著降低(<0.01);與模型組比較,巴戟天組大鼠腸道微生物 Shannon指數、Shannon均勻度、Simpson指數和McIntosh指數顯著升高(<0.01),氟西汀組大鼠腸道微生物Shannon指數、McIntosh指數顯著升高(<0.01),而Shannon均勻度、Simpson指數差異無統計學意義(>0.05);與巴戟天組比較,氟西汀組大鼠腸道微生物 Shannon均勻度、Simpson指數顯著降低(<0.01),而Shannon指數、McIntosh指數差異無統計學意義(>0.05)。結果見表3。

表3 各組大鼠腸道微生物多樣性指數比較(±s)

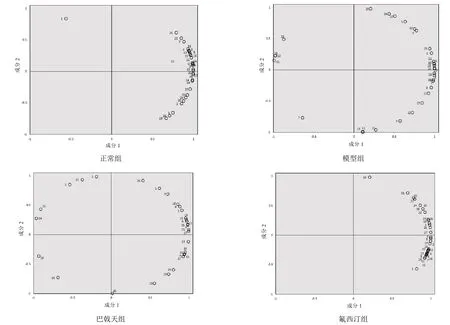

2.2.5 主成分分析

Biolog分析結果表明,大鼠腸道微生物對微孔板中大多數碳源都具有代謝能力,但不同組別對不同碳源的代謝有明顯差異。主成分分析結果顯示,正常組、模型組、巴戟天組、氟西汀組碳源中,成分1方差貢獻率分別為84.68%、68.60%、69.69%和84.70%。見圖4。

圖4 各組大鼠腸道微生物代謝主成分分析

分析4組大鼠腸道微生物對31種碳源的代謝能力,正常組成分1在D-甘露醇、D,L-α-甘油、G-肝糖、L-蘇氨酸、衣康酸、D-纖維二糖、L-絲氨酸、腐胺及L-精氨酸等碳源上有較高的載荷,表明在正常組中這些碳源對成分1貢獻率較大。模型組成分1在D-半乳糖酸-γ-內酯、α-丁酮酸、L-蘇氨酸、2-羥基苯甲酸、吐溫80、I-赤藻糖醇、D-纖維二糖、衣康酸、腐胺及L-苯基丙氨酸等碳源上有較高載荷。巴戟天組成分1在D-半乳糖醛酸、L-天冬酰胺酸、α-丁酮酸、L-蘇氨酸、D-木糖、N-乙酰基-D-葡萄胺、D-纖維二糖、D,L-α-甘油及L-精氨酸等碳源上有較高的載荷。氟西汀組成分1在α-環式糊精、L-絲氨酸、β-甲基-D-葡萄糖苷、D-半乳糖醛酸、L-蘇氨酸、吐溫40等碳源上有較高載荷。正常組和巴戟天組成分 1在糖類、氨基酸類和羧酸類碳源上都有較高載荷,模型組增加了酚酸類和胺類碳源,氟西汀組增加了聚合物類碳源。

正常組成分2在4-羥基苯甲酸、D-蘋果酸等碳源上有較高載荷,表明在正常組中這些碳源對成分2貢獻率較大。模型組成分2在葡萄糖-1-磷酸鹽、D-甘露醇、甘氨酰-L-谷氨酸及D,L-α-甘油等碳源上有較高載荷。巴戟天組成分2在苯乙基胺、吐溫40及衣康酸等碳源上有較高載荷。氟西汀組成分2在4-羥基苯甲酸等碳源上有較高載荷。D,L-α-甘油等糖類碳源在正常組和巴戟天組中對成分1貢獻率較大,在模型組和巴戟天組中對成分2貢獻率較大。D-半乳糖醛酸等糖類碳源在巴戟天組和氟西汀組中對成分 1貢獻率較大,在正常組和模型組中對成分1和成分2貢獻率都不大。衣康酸等羧酸類碳源在正常組和模型組中對成分1貢獻率較大,在巴戟天組中對成分2貢獻率較大。L-精氨酸等氨基酸類碳源在正常組和巴戟天組中對成分1貢獻率較大,在模型組和氟西汀組中對成分1和成分2貢獻率都不大。

3 討論

腸道菌群是相對穩定的定植微生物群落,在大腦與腸道之間的雙向信號傳導中發揮重要作用,可通過微生物-腸-腦軸改變大腦的認知和情感過程。研究表明,擬桿菌是抑郁癥患者腸道中的主要富集菌種,是抑制性神經遞質γ-氨基丁酸(GABA)的主要產生細菌,可通過谷氨酸-谷氨酰胺-GABA循環調控微生物-腸-腦軸而引發抑郁樣行為。腸球菌能促進結腸上皮細胞中腫瘤壞死因子(TNF)-α和白細胞介素(IL)-6的表達,通過神經炎癥途徑導致抑郁。產氣莢膜梭菌α毒素可以激活酪氨酸激活酶A的雙重途徑,誘導A549細胞中促炎因子IL-8的釋放,通過免疫炎癥引起抑郁相關行為的發生。雙歧桿菌能生成大量色氨酸、煙酸酯和葉酸,而色氨酸為單胺類神經遞質5-HT的主要來源,5-HT和葉酸水平與抑郁癥嚴重程度呈負相關。同時,雙歧桿菌還可促進抗炎因子IL-5和IL-10的生成,顯著改善抑郁相關行為。大腸桿菌可通過提高海馬區 TNF-α、IL-1β表達抑制海馬神經再生,還可引起下丘腦-垂體-腎上腺軸亢進、血清皮質酮含量升高,誘發抑郁癥。乳酸菌可提高紋狀體 5-HT、多巴胺水平,通過迷走神經抑制中樞GABA受體mRNA表達,抑制TNF-α介導的IL-8表達,從而改善抑郁癥狀。Huo等研究顯示,抑郁癥患者糞便菌群移植可引起大鼠的抑郁樣行為。Aizawa等隨機對照臨床試驗表明,服用益生菌膠囊(嗜酸乳桿菌、干酪乳桿菌和雙歧桿菌)能明顯改善抑郁癥患者癥狀。因此,明晰抑郁模型大鼠腸道微生物特征及演變規律是掌握巴戟天抗抑郁機制的關鍵,對延緩抑郁癥進展具有重要意義。

本研究采用慢性不可預知溫和應激結合孤養制備抑郁大鼠模型,行為學實驗結果表明,巴戟天可改善大鼠抑郁行為,且與氟西汀無顯著差異。Biolog微孔板中的31種碳源分為糖類、氨基酸類、聚合物類、羧酸類、胺類和其他化合物6類,但造模和藥物干預使大鼠腸道菌群發生明顯變化,傳統化學分類無法切實反映微生物菌群對不同碳源的利用情況,因此,需對 31種碳源進行重新分類。聚類分析顯示,模型大鼠碳源利用比較分散,經巴戟天或氟西汀治療后,碳源利用相對較集中,且巴戟天組碳源利用情況更接近正常組,可見巴戟天療效更顯著。采用稀釋平板菌落計數法統計大鼠6種常駐菌數量發現,巴戟天可調節模型大鼠腸道中條件致病菌脆弱擬桿菌、腸球菌、腸桿菌數量趨于正常水平,促進有益菌乳酸菌、雙歧桿菌增殖,使其迅速成為優勢菌種,并抑制有害菌產氣莢膜梭菌增殖,最終恢復腸道微生態平衡。氟西汀對模型大鼠腸道中脆弱擬桿菌、腸桿菌和產氣莢膜梭菌具有明顯抑制作用,對雙歧桿菌和腸球菌的調節作用與巴戟天相當,而對慢性應激引起的乳酸菌數量下降無顯著調節作用。

AWCD表示大鼠腸道微生物對不同碳源的利用能力和整體代謝活性。Shannon指數用于評價腸道微生物菌群豐富度,數值越大表明該微生物群落功能多樣性越高,反之越低。Shannon均勻度是在菌群豐富度基礎上衡量微生物個體分布的均勻度。Simpson指數和 McIntosh指數都表示多樣性測度,表征某些常見菌種優勢度和均勻度。Biolog數據分析表明,慢性應激使大鼠腸道微生物碳源代謝能力和總體活性發生顯著變化,培養72 h后趨于平穩,正常組大鼠腸道微生物 AWCD最大,巴戟天能調節模型大鼠腸道微生物 AWCD趨于正常,且調控作用明顯優于氟西汀。巴戟天可上調模型大鼠 Shannon指數、Shannon均勻度、Simpson指數和McIntosh指數,以上結果提示,巴戟天有助于大鼠腸道微生物整體豐富度和均勻度、常見菌種優勢度和均勻度的恢復,而氟西汀著重于調節Shannon指數和McIntosh指數,有助于大鼠腸道微生物整體豐富度和常見菌種均勻度的恢復,可見巴戟天和氟西汀對大鼠腸道微生物總體均勻度和有益菌種優勢度的調節作用不同。主成分分析顯示,造模后大鼠腸道微生物總體代謝平衡被破壞,氟西汀能使模型大鼠腸道微生物對聚合物類碳源的利用增加,可能與其經肝臟代謝和影響胃腸道功能有關;巴戟天可恢復微生物代謝平衡,可能與巴戟天有效成分溶出和對模型大鼠腸道微生物的調節作用相關。巴戟天組 N-乙酰基-D-葡萄胺、D-纖維二糖、D,L-α-甘油等糖類碳源和L-天冬酰胺酸、L-蘇氨酸、L-精氨酸等氨基酸類碳源具有較高貢獻率。其中,L-精氨酸為動物體蛋白合成的必需氨基酸,經一氧化氮合酶氧化生成一氧化氮(NO),而NO作為中樞神經遞質參與介導抑郁癥等多種疾病的生理病理進程,巴戟天可能通過干預 L-精氨酸-NO-環鳥苷單磷酸信號通路發揮抗抑郁作用。

綜上所述,巴戟天對模型大鼠腸道菌群結構和代謝多樣性的調節作用與其抗抑郁作用具有相關性,其對糖代謝和氨基酸代謝具有顯著調節作用。本研究結果可為巴戟天的臨床應用和深入研究微生物-腸-腦軸機制奠定實驗基礎。巴戟天對慢性應激大鼠腸道微生物代謝的調控是通過哪些酶和代謝途徑發揮作用,有待采用高通量基因測序、代謝組學等方法進一步研究。