基于APSIM模型和遙感數據的冬小麥估產研究

賀付偉

(河南省商丘市氣象局,河南 商丘 476000)

過去幾十年,農作物生長狀況監測和產量預測采用了多種方法。傳統的作物估產方法主要包括統計估產法、農學估產法以及氣象估產法等。常規的調查統計和農學估產方法需要對研究區域進行實地調研,不僅工作量大,而且大區域應用時需要較多的物力和人力,成本高昂。氣象估產方法只考慮氣象因子對產量的影響,難以滿足大面積區域估產要求的精度。與傳統估產方法相比,作物模型和遙感對地觀測技術具有時效性強和準確性高等優點,在作物生長監測和產量預估中具有重要的應用價值。作物生長模型經過半個多世紀的發展,已成為評估氣候變化、預測作物產量和評價資源利用效率的有效工具。然而,盡管作物生長模型可以輸出作物日尺度的生長發育數據且機理性強,但其大多是單點模型,并且各地天氣、土壤、作物狀況由于下墊面不均勻導致數據獲取困難,妨礙了作物生長模型對區域尺度作物生長狀況的監測和產量預估。遙感對地觀測技術因覆蓋范圍大、觀測周期短、成本較低等優點,為及時、準確地監測大范圍糧食作物生長情況和產量評估提供了一種有效的觀測途徑。但是僅僅使用遙感數據進行農作物監測和產量評估,無法解釋作物生長發育和產量形成的機理及受環境影響的機制,且由于遙感數據易受不利天氣的影響,難以獲得連續的作物生長動態數據。因此,將宏觀、快速、動態的遙感數據和作物生長模型結合,為提高區域作物估產精度提供了一種有效的解決途徑。

1 材料和方法

1.1 研究區域

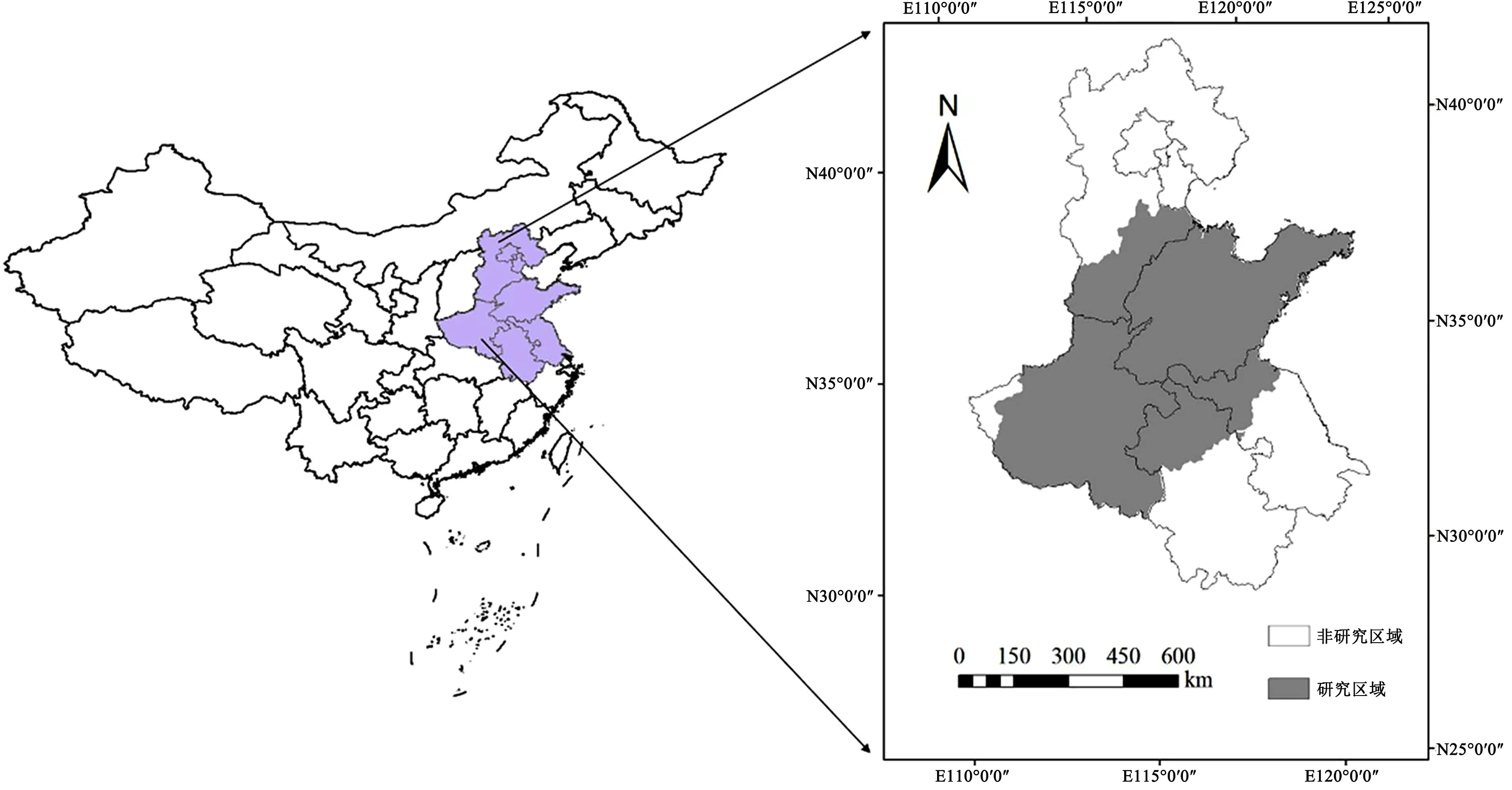

本文研究區域為黃淮海冬小麥主產區,見圖1,包括河南、山東、河北南部、安徽和江蘇北部共5個地區。研究區域為暖溫帶季風氣候,夏季炎熱多雨,冬季寒冷干燥。全年≥0℃積溫4100~5400℃·d-1,由北向南逐漸遞增,普遍能夠滿足冬小麥-夏玉米輪作要求的熱量條件。本地區地域遼闊,小麥播期從北向南逐漸推遲,從10月初開始持續1個月播種結束。成熟期自5月底—6月中旬,由南向北逐漸推遲,個別地區可到6月下旬成熟,全生育期為220~250d。

圖1 研究區域圖

1.2 數據來源

1.2.1 氣候和土壤資料

本研究使用的逐日氣象資料來源于中國氣象局科學數據共享網中國地面氣候資料日值數據集(http://data.cma.cn/)。主要包含的氣象要素日值數據有平均氣溫(℃)、最高氣溫(℃)、最低氣溫(℃)、降水量(mm)、日照時數(h)、風速(m·s-1)、相對濕度(%)。作物模型需要輸入的土壤數據來源于農業氣象試驗站和中國土壤數據庫(http://www.soil.csdb.cn/),包括土壤容重(g·cm-3)、田間持水量(mm·mm-1)、凋萎系數(mm·mm-1)、飽和含水量(mm·mm-1)、土壤質地(砂、粉、黏粒的含量)和土壤有機碳含量(%)。

1.2.2 遙感數據

本研究使用2008—2018年的MODIS LAI數據產品為MCD15A3H。該數據產品為經過大氣校正和幾何校正的陸地4級標準數據產品,時間分辨率為4d,空間分辨率為500m。

1.2.3 種植面積和產量統計數據

本文利用的市級和縣級種植面積和產量統計數據來自于統計年鑒。市級數據包含河南、山東和河北市級2010—2015年種植面積及單產、2008—2015年總產。縣級數據包含河南2013—2017年種植面積及單產、2008—2017年總產。

1.3 研究方法

1.3.1 太陽總輻射的計算方法

APSIM-Wheat模型輸入的氣象數據需要逐日太陽總輻射數據,由于大多氣象站數據不包括太陽總輻射觀測數據,因此,本研究將日照時數轉換為太陽總輻射,計算公式:

Ra=37.6×dr×(Ws×sinφ×sinδ+cosφ×cosδ×sinws)

Ws=arccos(-tanφ×tanδ)

式中,Rns是日太陽總輻射,MJ·m-2·d-1;a和b為經驗公式,本文取0.25和0.5;Ra是碧空日太陽總輻射,MJ·m-2·d-1;dr是日地相對距離;ws是日照時角;δ是太陽赤緯;φ是當地緯度;J是年內的天數;n是每天日照時數,h;N是最大天文日照時數,h。

1.3.2 APSIM-Wheat模型

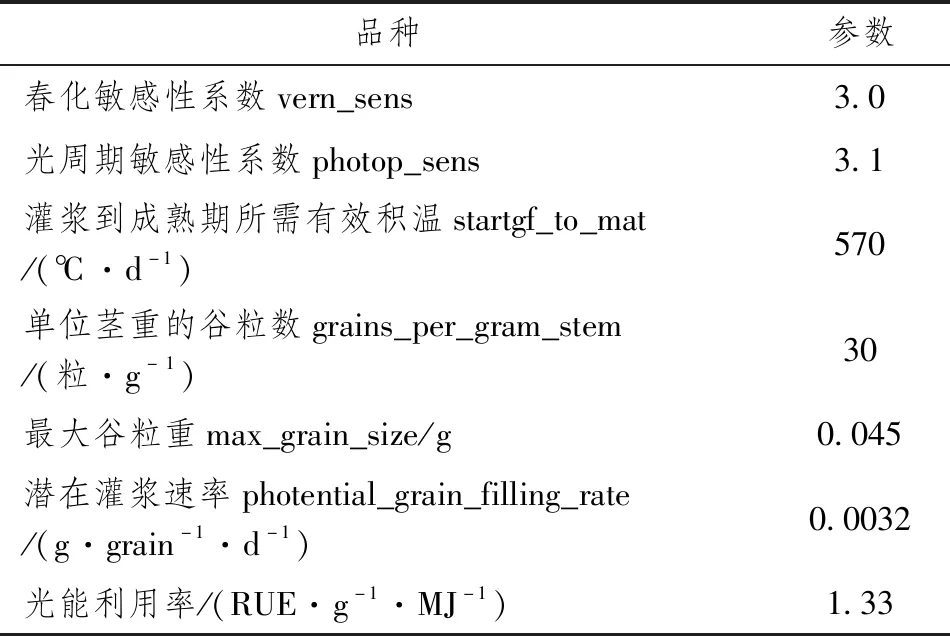

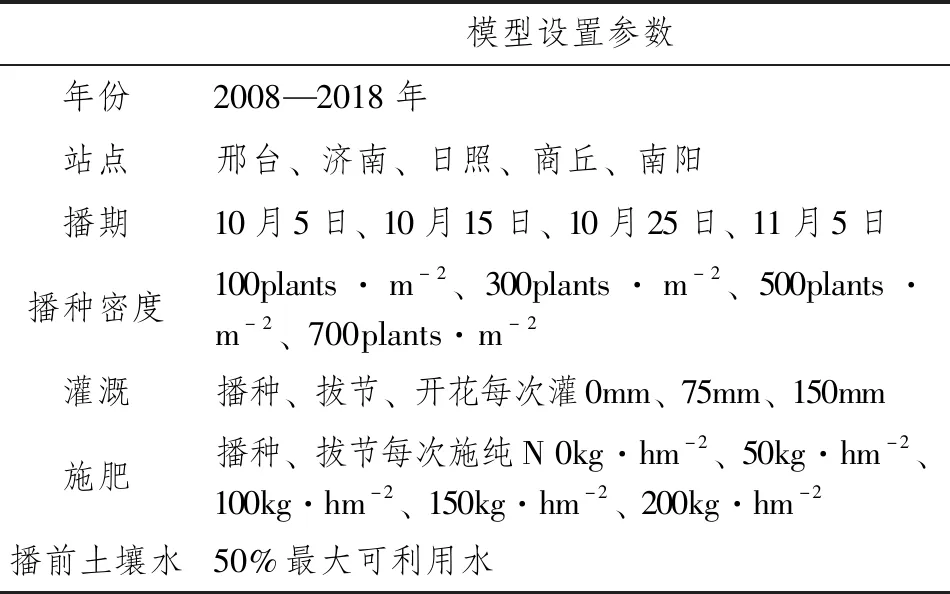

APSIM-Wheat模型主要輸入數據包括土壤數據、氣象數據、作物數據和管理數據,共選取黃淮海區域河北邢臺、山東濟陽、山東日照、河南南陽和河南商丘5個典型站點,輸入的土壤數據包括各層土壤容重(g·cm-3)、飽和含水量(mm·mm-1)、田間持水量(mm·mm-1)、凋萎系數(mm·mm-1)、硝態氮和銨態氮含量(ppm)等。氣象數據包括2007—2018年逐日最高氣溫(℃)、最低氣溫(℃)、降水量(mm)和總輻射(MJ·m-2·d-1)。本文選取“魯麥21”作為黃淮海平原的代表品種,該小麥品種的APSIM參數設置如表1所示,包括控制冬小麥生育期的春化敏感系數、光周期敏感系數和灌漿到成熟期所需有效積溫,產量控制參數包括每單位莖重谷粒數、最大谷粒重、潛在灌漿速率和光能利用率。管理措施設置如表2所示,包括冬小麥播期、播種密度、灌溉、施肥和播前土壤水分等。將APSIM模型輸出的開花期LAI作為冬小麥生長季最大LAI(LAImax),然后對LAImax進行歸一化處理,將模擬產量和歸一化LAImax進行回歸,得到模擬產量和歸一化LAImax的相關關系。

表1 小麥品種參數

表2 APSIM模型的管理設置

1.3.3 基于決策樹分類法和MODIS影像數據提取冬小麥種植面積

在黃淮海平原4月下旬—5月上中旬(日序:93-133)期間,冬小麥達到抽穗期,此時葉面積指數LAI達到最大,為冬小麥LAI生長序列的波峰,與同期的作物LAI差異明顯。隨著冬小麥逐漸成熟,LAI逐漸降低,成熟期達到最低,與林地的LAI差異明顯。

本研究對1月1日—7月1日(日序:1-181)的MODIS影像進行分析處理,獲得基于像元的LAI時序數列,為減少異常值的影響,對每個像元時序數列進行滑動平均處理。根據LAI時序波譜曲線特征,MODIS影像中冬小麥種植區域提取規則設定如下:冬小麥抽穗期,即MODIS影像LAI時間序列最大值,發生在4月3日—5月13日(日序:93-133),并設定冬小麥LAImax的最小和最大閾值(1.2~4.2),區分冬小麥、建筑用地和其它作物;在6月27日(日序:177)LAI時序序列值設定閾值為1,高于設定的閾值,被視為林地,不作為冬小麥提取。

1.3.4 基于MODIS影像數據和作物模型估算產量

遙感估算的產量和歸一化LAImax的關系方程可由以下公式得到:

YieldRemote=YieldSim

LAIMax_Norm_Remote=LAIMax_Norm_Sim

YieldSim=a×LAIMax_Norm_Sim+b

YieldRemote=c×LAIMax_Norm_Remote+d

式中,YieldRemote為遙感估算產量,kg·hm-2;YieldSim為模型模擬產量,kg·hm-2;LAIMax_Norm_Remote為遙感歸一化LAImax,LAIMax_Norm_Sim為模型模擬歸一化LAImax,其中a、b、c、d為線性回歸擬合因子。

1.3.5 精度評價

將基于MODIS影像提取的冬小麥種植面積或者產量估算結果,使用ARCGIS幾何分區統計功能將像元統計到縣級和市級尺度,與統計數據進行對比分析比較,計算決定系數(R2)和均方根誤差(RMSE)。R2越大,RMSE越小,MODIS影像提取的冬小麥種植區域或產量估算結果的數據精度越高。

2 結果與分析

2.1 黃淮海平原冬小麥種植面積提取結果驗證

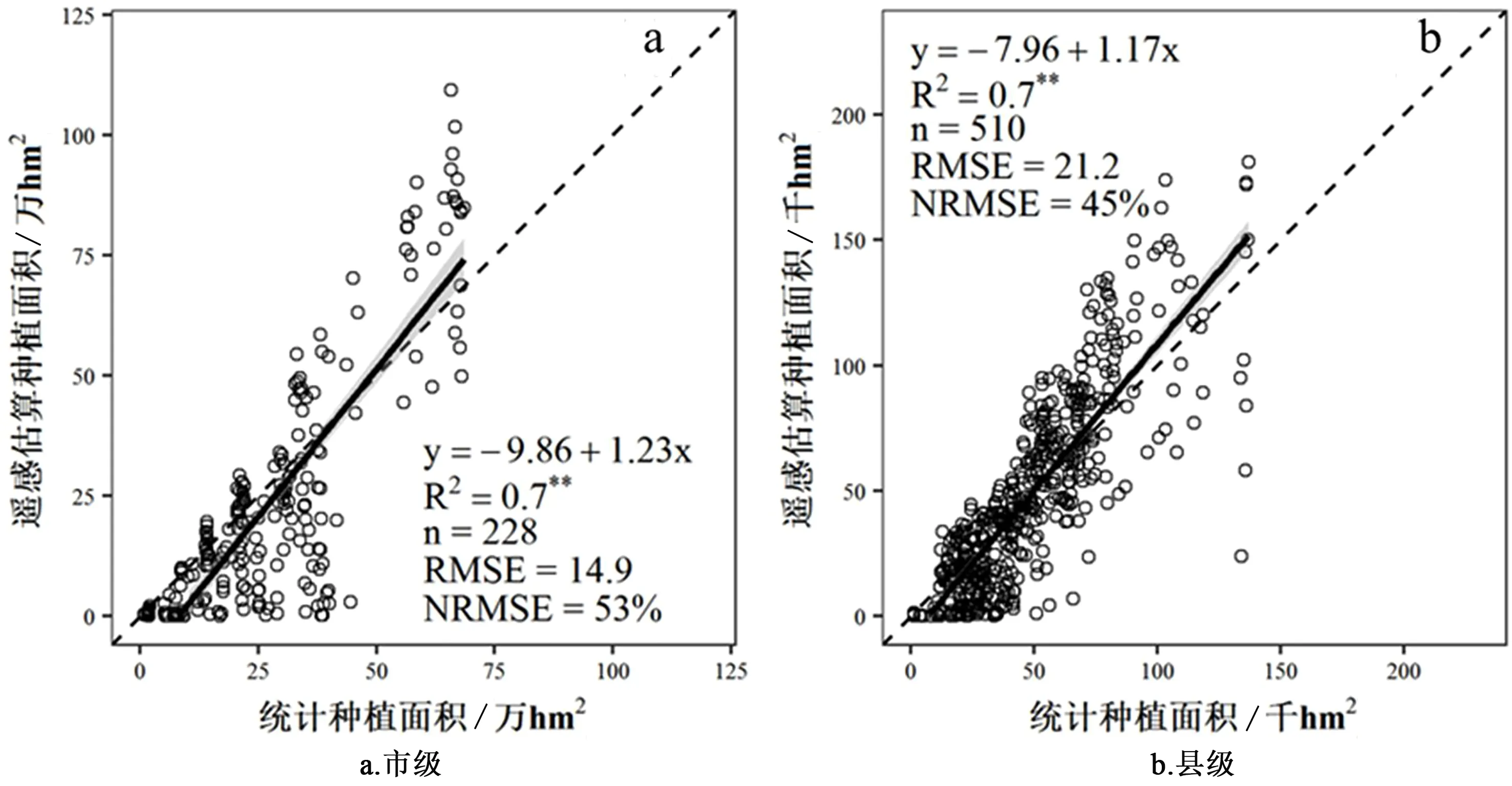

圖2為基于MODIS影像數據的冬小麥種植面積提取結果和統計面積的比較。結果表明,在市級尺度上種植面積的提取結果和統計面積的復相關系數R2為0.7,回歸系數為1.23,相對均方根誤差(RMSE)為14.9萬hm2,歸一化相對均方根誤差(NRMSE)為53%,在縣級尺度上2者的復相關系數R2為0.7,回歸系數為1.17,相對均方根誤差(RMSE)為21.2千hm2,歸一化相對均方根誤差(NRMSE)為45%。市級尺度和縣級尺度上均有較好的提取精度,可以滿足后續研究的精度要求。

圖2 基于MODIS數據和統計數據的市縣種植面積比較

2.2 APSIM模擬的歸一化LAImax和產量的關系

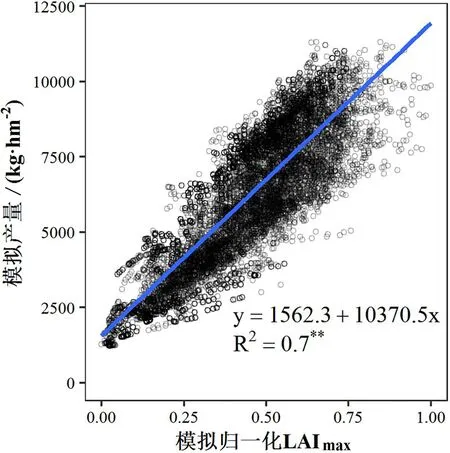

APSIM模擬的歸一化LAImax和產量的相關關系如圖3所示,二者關系達到了極顯著,復相關系數R2=0.71。模擬產量隨著歸一化LAImax的增加而增加,每增加單位歸一化LAImax值,模擬產量增加10371kg·hm-2。

圖3 APSIM模擬產量和歸一化LAImax的關系

2.3 基于遙感數據和作物模型的產量估算

將MODIS影像歸一化LAImax代入APSIM模型模擬的產量和歸一化LAImax關系方程中,得到黃淮海平原像元尺度的冬小麥估算產量,通過ARCGIS軟件分區幾何統計功能計算各個市縣的總產和單產。

2.3.1 總產估算結果的驗證

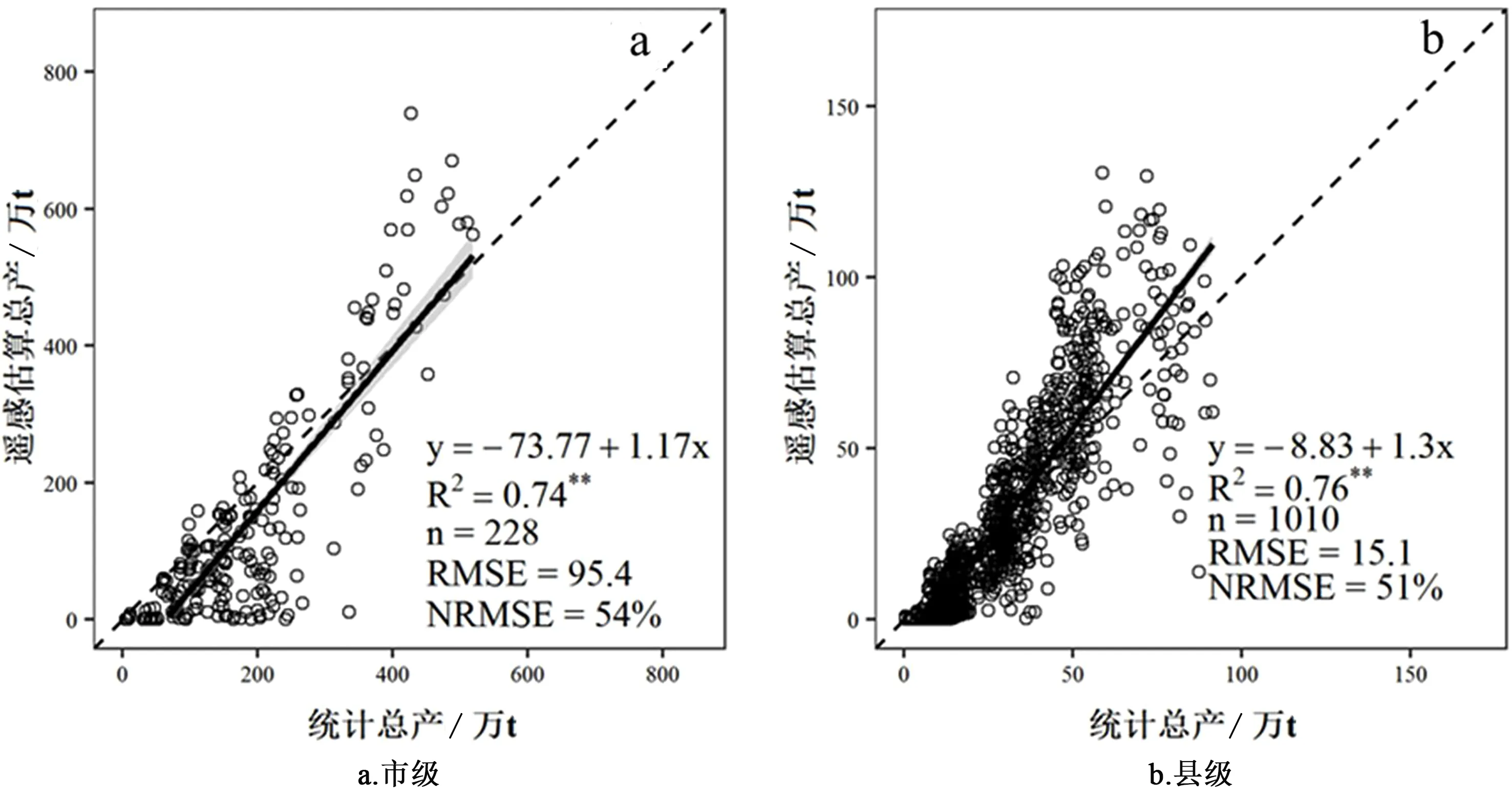

總產估算的驗證結果如圖4所示。結果表明,在市級尺度上二者的復相關系數R2為0.74,回歸系數為1.17,相對均方根誤差(RMSE)為95.4萬t,歸一化相對均方根誤差(NRMSE)為54%;縣級尺度上二者的復相關系數R2為0.76,回歸系數為1.3,相對均方根誤差(RMSE)為15.07萬t,歸一化相對均方根誤差(NRMSE)為51%。驗證結果反映總產的估計效果較好。

圖4 基于遙感數據和作物模型估算的市縣總產和統計結果的比較

2.3.2 單產估算結果驗證

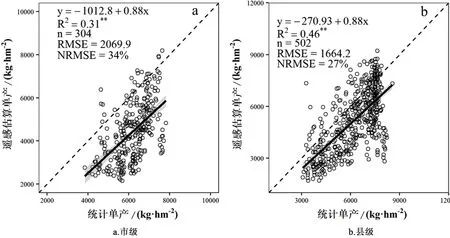

單產估算的驗證結果如圖5所示。結果表明,在市級尺度上二者的復相關系數R2為0.31,回歸系數為0.88,相對均方根誤差(RMSE)為2070kg·hm-2,歸一化相對均方根誤差(NRMSE)為34%;縣級尺度上兩者的復相關系數R2為0.46,回歸系數為0.88,相對均方根誤差(RMSE)為1664kg·hm-2,歸一化相對均方根誤差(NRMSE)為27%。綜合各個統計量結果,相比于總產,單產的估算精度偏低。

圖5 基于遙感數據和作物模型估算的市縣單產和統計結果的比較

3 結論

3.1 黃淮海平原冬小麥種植面積提取結果驗證

基于MODIS影像數據的冬小麥種植面積提取結果與統計市縣級種植面積的對比驗證結果均良好(R2均>0.7),滿足后續的研究要求。

3.2 APSIM模擬的歸一化LAImax和產量的關系

APSIM模擬產量和歸一化LAImax呈正相關關系,達到了極顯著水平(R2=0.7)。

3.3 基于遙感數據和作物模型的產量估算

基于APSIM模型和MODIS影像數據估產模型的估產結果和統計市縣產量的對比驗證結果表明,總產驗證的精度較好,單產驗證的精度稍差。

4 討論

4.1 種植面積和產量的驗證結果討論

本研究種植面積和總產的驗證結果精度較為一致,而單產估計的精度較差,主要由于各個市縣的種植面積差異較大,種植面積大的市縣往往是種植面積小的市縣的幾十倍,而各個市縣的單產差異相比較種植面積的差異較小,各個市縣的總產主要由種植面積決定,總產的驗證精度較少地受單產驗證精度的影響。單產精度差的原因可能是MODIS影像空間分辨率低,混合像元多導致的。

4.2 與他人研究結果的對比分析

基于MODIS影像的冬小麥種植面積提取結果得知,河南冬小麥種植區域主要在東部,西部種植面積較小,山東中東部種植面積較小,西部種植面積較大,與前人的研究結果類似。

前人基于作物模型與遙感數據耦合估產時,部分研究會結合格點氣象數據構建估產模型,以提高估產精度。本文基于APSIM模型和MODIS影像數據構建估產模型時,曾將氣象數據和LAImax作為APSIM產量的影響因子,選取了LAImax和4—6月平均輻射、平均降水、平均最高溫度、最低溫度氣象要素變量,與APSIM模擬產量進行相關分析,結果表明,LAImax、氣象要素變量與產量都呈正相關關系,都達到了顯著水平。氣象要素等變量對APSIM模擬產量的影響程度共只占20%左右,而LAImax達到了80%,說明LAImax是影響APSIM模擬產量的主要因素,而氣象要素等變量是次要因素。使用氣象數據和LAImax,與僅使用LAImax相比,估算產量的精度僅提高了1%~2%左右。為了研究過程的簡便,本文構建估產模型時,僅僅使用了LAImax,未使用格點氣象數據,并未降低研究結果的精度。