19 例經導管主動脈瓣植入術患者的護理及治療效果評價〔1〕

唐銘銘,金新,吳士禮,唐碧

(蚌埠醫學院第一附屬醫院,安徽 蚌埠 233000)

主動脈瓣狹窄(AS)是發達國家最常見的瓣膜性心臟病[1-2]。AS的患病率隨年齡增長而逐年增加,50~59 歲發病率0.2%,60~69 歲發病率1.3%,70~79 歲發病率3.9%,80~89 歲的發病率9.8%。大多數AS發生的原因是主動脈瓣葉鈣化變性,導致主動脈孔狹窄引起血流受阻[3-4]。嚴重AS導致后負荷增加,左心室漸進性肥大,冠狀動脈血流減少。AS的發病有一個長期的潛伏期,在此期間發病率和病死率很低。然而,一旦出現心絞痛、暈厥或心力衰竭癥狀,其平均生存率迅速下降,有高猝死風險。嚴重主動脈瓣狹窄的治療方法是外科主動脈瓣置換術(SAVR)或內科姑息性治療[5]。SAVR涉及胸骨中線切開術,老年患者或多發性疾病患者通常無法耐受。經導管主動脈瓣植入術(TAVI)為嚴重AS的治療提供了一種微創的選擇,并由Alain及其同事于2002年首次實施[6]。這一手術方法可不必采用外科開胸,對患者機體傷害較小[7],整體風險小于SAVR。本文整理分析19 例行TAVI的主動脈瓣狹窄患者治療前后的護理方法,探討其對患者康復的影響,總結成功護理經驗,并對治療效果進行評價。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2016年3月—2020年4月經超聲心動圖檢查發現有重度主動脈瓣狹窄問題的高齡患者,并結合美國心臟病學會為主導制定的相應標準,篩選出19 例符合上述標準準備行主動脈瓣置換的患者,其中男12 例,女7 例;年齡63~79 歲;合并高血壓9 例,糖尿病7 例,心房顫動5 例,冠心病8 例;心功能級別:Ⅲ級10 例,Ⅳ級9 例。

1.2 觀察指標

19 例患者分別在術前及術后1,3,6個月評估心功能分級。通過心臟超聲或經食道超聲測量主動脈瓣口面積、左心射血分數(LVEF)。靜脈采血檢測血清N端腦鈉肽前體(NT-ProBNP),以評價治療效果。

1.3 方法

1.3.1 術前護理

1.3.1.1 術前完善相關檢查

利用彩色多普勒超聲檢查患者心臟,利用CT檢查患者主動脈,同時進行其他相關檢查。在手術前一天完成患者皮膚的清潔與備皮工作,密切監測患者生命體征,跟蹤查看血液檢查結果,糾正電解質、酸堿平衡紊亂。

1.3.1.2 飲食指導

叮囑患者在飲食上注意保持高纖維素、高維生素、低鹽和低脂,保證每日食物清淡易消化;糖尿病患者監測記錄三餐血糖及睡前血糖,并給予糖尿病飲食;注意患者排便形態,出現便秘時給予腹部環形按摩,必要時遵醫囑口服乳果糖或外用開塞露;提前指導并訓練患者利用便盆進行床上大小便,避免術后由于不適應床上排便排尿而引起便秘和尿潴留。

1.3.1.3 心理護理

向患者講解手術方法和術前配合要點,介紹手術相關醫生、手術室環境以及成功案例,耐心傾聽患者心聲,及時為其答疑解惑。在患者面前保持微笑和積極狀態,對部分過于焦慮的患者采取心理疏導,營造輕松溫馨的手術氛圍,保持病室清潔安靜、溫度和濕度適宜,創造良好的病室環境。隨時關注患者的休息質量與精神面貌。

1.3.1.4 活動指導

按照心功能分級制訂活動計劃,在護士的嚴密觀察下循序漸進地進行床上或床旁活動,如果發生呼吸急促或心率異常等,須及時終止相應活動,協助患者平臥位,安撫患者,監測生命體征,如有異常通知醫生并及時處理。

1.3.2 手術方法

患者入手術室,實行全麻,建立血管通路,術中穿刺雙側股動脈或左頸內動脈,并于右頸內靜脈置入漂浮臨時起搏電極至右心室,在快速右心室起搏條件下裝載瓣膜,經瓣膜輸送系統釋放瓣膜,退出輸送系統并縫合血管,最后造影及食道超聲顯示,瓣膜定位良好,開放良好,無瓣周漏。復測瓣膜壓力階差,患者血流動力學穩定,無傳導阻滯,標志手術成功。手術結束后拔除鞘管,閉合器封堵閉合左右股動脈穿刺點,加壓包扎固定,拔除氣管插管,患者恢復自主呼吸,神志清醒,安全返回病房。

1.3.3 術后護理

1.3.3.1 生命體征監測

患者麻醉清醒無異常情況后入冠心病重癥監護室(CCU)進行24 h持續心電監測,監測心率和血壓等指標,避免出現術后惡性心律失常等。每日3次體溫監測,發熱患者經血培養選擇合適的抗生素。

1.3.3.2 穿刺部位觀察與護理

第一,雙股動脈傷口護理:在手術結束后用1 kg鹽袋在左右股動脈穿刺位置壓迫6~8 h,雙下肢制動12 h,定時協助患者軸線翻身;采用氣墊床及壓瘡墊,注意觀察腰背部與骶尾部皮膚情況,避免出現壓瘡。在為患者翻身的同時,按摩腰部與背部并擦洗,使患者在長時間的肢體制動下盡可能舒適。關注患者足背處動脈的搏動是否存在異常,以及足部的皮膚溫度和顏色有無改變,同時關注患者肢體的活動度。在護理人員交接班時需要重點關注穿刺位置的傷口敷料情況,查看是否存在血腫與皮下瘀斑等。若出現滲血、滲液,及時消毒,更換敷料,適當延長鹽袋壓迫或制動時間,注意無菌操作,嚴重情況下可床邊B超判定血腫性質。指導并協助患者每日3~5次踝泵運動,告知踝泵運動的重要性。2 例患者出現皮下血腫,制動后適當延長壓迫時間,血腫范圍縮小直至消失。第二,動脈壓穿刺傷口護理:19 例患者均攜帶動脈壓監測儀,護理人員應密切監測動脈壓的變化,每班校零。觀察穿刺管有無回血,每小時手動肝素鹽水沖管15 s,加壓氣包壓力維持在300 mmHg(1 mmHg≈0.133 kPa)以上。觀察患者手部肢體活動度、皮溫、顏色、橈動脈處傷口敷料等情況,每日消毒皮膚更換敷料。術后2~5 d去除動脈壓監測儀,橈動脈止血器壓迫止血,8~12 h去除橈動脈止血器。1 例患者出現穿刺前臂腫脹青紫,予彈力繃帶加壓包扎,冰袋冷敷,定時解除壓力后腫脹青紫范圍縮小直至正常。第三,臨時起搏器穿刺傷口護理:19 例患者術后右鎖骨下靜脈均攜帶臨時起搏器,使用5~7 d。在使用過程中,注意觀察心電監護儀顯示的是否為起搏心率,與臨時起搏器設置的心率是否一致,起搏信號是否良好,有無惡性心律失常。交接班時注意起搏器位置有無改變,穿刺處傷口有無滲血滲液,一旦出現敷料污染要及時更換并注意無菌操作。觀察穿刺部位是否出現血腫,觀察穿刺側肢體活動度、足背動脈搏動及皮溫變化,出現異常通知醫生及時處理。經常觀察電池電量信號,發現電量不足及時更換,并準備備用電池。交代患者活動幅度不能過大,避免臨時起搏器脫落引起心臟停搏。

1.3.3.3 飲食和藥物及排便護理

患者臥床時間較久,給予患者清淡軟爛易消化且營養豐富的飲食,如蛋粥、無油雞湯、面條等,合并糖尿病患者在嚴密血糖監測下合理進食。每日2次口腔護理,觀察口腔黏膜完整與否、有無異味,可根據病情更換漱口液種類。術后患者均使用抗凝及抗血小板藥物,注意按時按量服用。觀察皮膚有無出血點、瘀斑等。叮囑患者排便勿用力,指導便秘患者腹部按摩或用藥,并觀察排便形態。

1.3.3.4 心理護理

介紹CCU環境及手術的安全性,使患者對疾病有正確的認識。傷口疼痛及肢體制動等問題都會給患者帶來不適,及時溝通,了解患者的需求并給予幫助,從而緩解患者的心理壓力。適當延長探視時間,給予精神支撐,消除患者的緊張心理。

1.3.3.5 并發癥的護理

第一,心律失常的觀察與護理:TAVI術后極易出現房室傳導阻滯,發生率為12%~39%,其中90%以上在術后一周之內出現[8-9]。有3 例患者在手術完成后即出現并發癥,另有5 例患者在手術結束4 d之后出現該問題,待病情控制后均使用永久起搏器。第二,瓣周漏的觀察與護理:13 例患者在術后發生輕微的瓣周漏,手術結束初期定時進行心臟彩超檢查。研究[10-11]表明,術后出現瓣周漏的嚴重程度與患者自身主動脈瓣膜鈣化程度密切相關,而置入瓣膜過小也可導致瓣周漏。因此,術前需準確測定瓣環數據并挑選出最符合需求的瓣膜型號,準確定位瓣膜深度,對降低并發癥有關鍵作用。術后評估瓣膜功能、心功能狀態,注意突發血壓下降等,若出現異常及時通知醫生。該組患者均未發生因嚴重瓣周漏引發心力衰竭的情況。第三,預防腦卒中護理:TAVI術后應重點預防腦卒中的發生。術前,護士應全面評估患者的意識狀況,手術過程中盡量減少操作次數;術后要加強與患者溝通,留意患者肢體活動、面容、語言、意識等變化,發現問題及時通知醫生。本組患者無一例出現腦卒中。第四,腎功能損害及護理:高齡患者行TAVI后極易誘發急性腎功能損害,臨床報告發生率為0~57%[12-13]。術前應評估患者的肌酐水平,及早識別并去除危險因素。本組有2 例患者出現急性腎功能衰竭,經透析治療至病情穩定后順利出院。

1.4 統計學方法

2 結 果

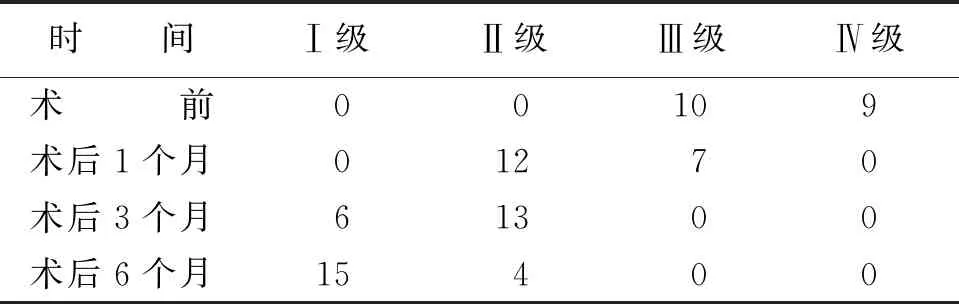

組建TAVI術后隨訪團隊,分別在術前及術后1,3,6個月進行門診隨訪檢查。本組19 例患者均無胸悶、氣喘、暈厥等不適,日常生活能夠自理,患者生活質量顯著提高,對治療效果非常滿意。隨訪結果顯示,術前NYHAⅢ級10 例,Ⅳ級9 例,術后患者分級明顯改善(見表1)。結果顯示,19 例患者術后主動脈瓣口面積、LVEF、NT-ProBNP與術前比較差異均有統計學意義(P<0.05)(見表2),提示患者恢復較好,達到預期治療效果。

表1 手術前后的NYHA分級 單位:例

表2 治療效果評價

3 討 論

TAVI術為高齡、高危、需行主動脈瓣置換且身體素質無法耐受外科開胸手術創傷的患者帶來了福音,但因其并發癥多,可借鑒的護理經驗少之又少,對醫務人員來說是一項挑戰[14-15],需要醫護相互協作。術前對于瓣膜、手術方法的選擇要謹慎,并結合患者病情對可能出現的并發癥給予預先的估計并做好相應的預處理;術后需密切關注病情變化。建議為行TAVI術患者構建專門的TAVI護理團隊。團隊由護士長帶頭,資深護理人員參與,組長定期對成員進行考核,并組織分享國內外最新有關TAVI的資料,促使其總結護理經驗,從而形成一套完整的有理論依據支撐的TAVI術患者圍術期護理框架,同時不斷完善。在保證護理質量提升的前提下,要注重患者心理與舒適度的變化。隨著越來越多的患者接受TAVI,護理人員會從中獲得更加豐富的護理經驗,為以后護理提供強有力的證據支持。