某重件碼頭固定式桅桿吊墩臺的三維協同設計

蔡 波,陳 新,劉 普

(1.中交第二航務工程局有限公司,湖北 武漢 430040;2.中交武漢港灣工程設計研究院有限公司,湖北 武漢 430040;3.海工結構新材料及維護加固技術湖北省重點實驗室,湖北 武漢 430040)

固定式桅桿起重機結構起升質量大,受場地限制小,成本相對較低,在港口碼頭場地的超大、超重件裝卸作業方面得到廣泛應用。

丁大志等[1]采用Revit二次開發實現了防波堤工程的快速建模,提升了三維設計效率及質量;王飛等[2]建立了堤壩工程編碼標準、命名體系及三維實體構建的信息化框架,為BIM全流程應用提供了重要參考;李家華等[3]基于一定的合理假設條件,采用Civil 3D建立了海堤工程的三維地質模型,進而精確統計各土層的開挖量;陽柯[4]基于BIM正向設計的實施流程,在客貨滾裝碼頭工程中開展試點應用,并在三維協同、異形結構設計等重難點設計方面取得良好效果;牛作鵬等[5]采用BIM技術提出構建航道地形曲面模型的改進方法,為測繪工程提供了有益借鑒。BIM技術的應用為三維標準化設計提供了新的解決途徑[6-7],參數化設計實現了模型的聯動設計與批量修改。

本文依托的重件碼頭工程項目采用1 100 t-51 m固定式桅桿吊起重機械設備。1 000噸級以上桅桿吊的荷載標準值等主要技術指標暫未收錄整理于JTS 144-1—2010《港口工程荷載規范》局部修訂(重件起重運輸機械荷載部分),因而本文的設計成果是對上述規范的補充與完善,將進一步豐富我國在固定式桅桿起重機設備基礎的設計建造經驗。筆者闡述BIM技術在設計階段的應用點,旨在從多專業三維協同設計的角度提升墩臺結構的設計質量與效率,為類似項目的三維設計提供新的思路和方法。

1 工程概況

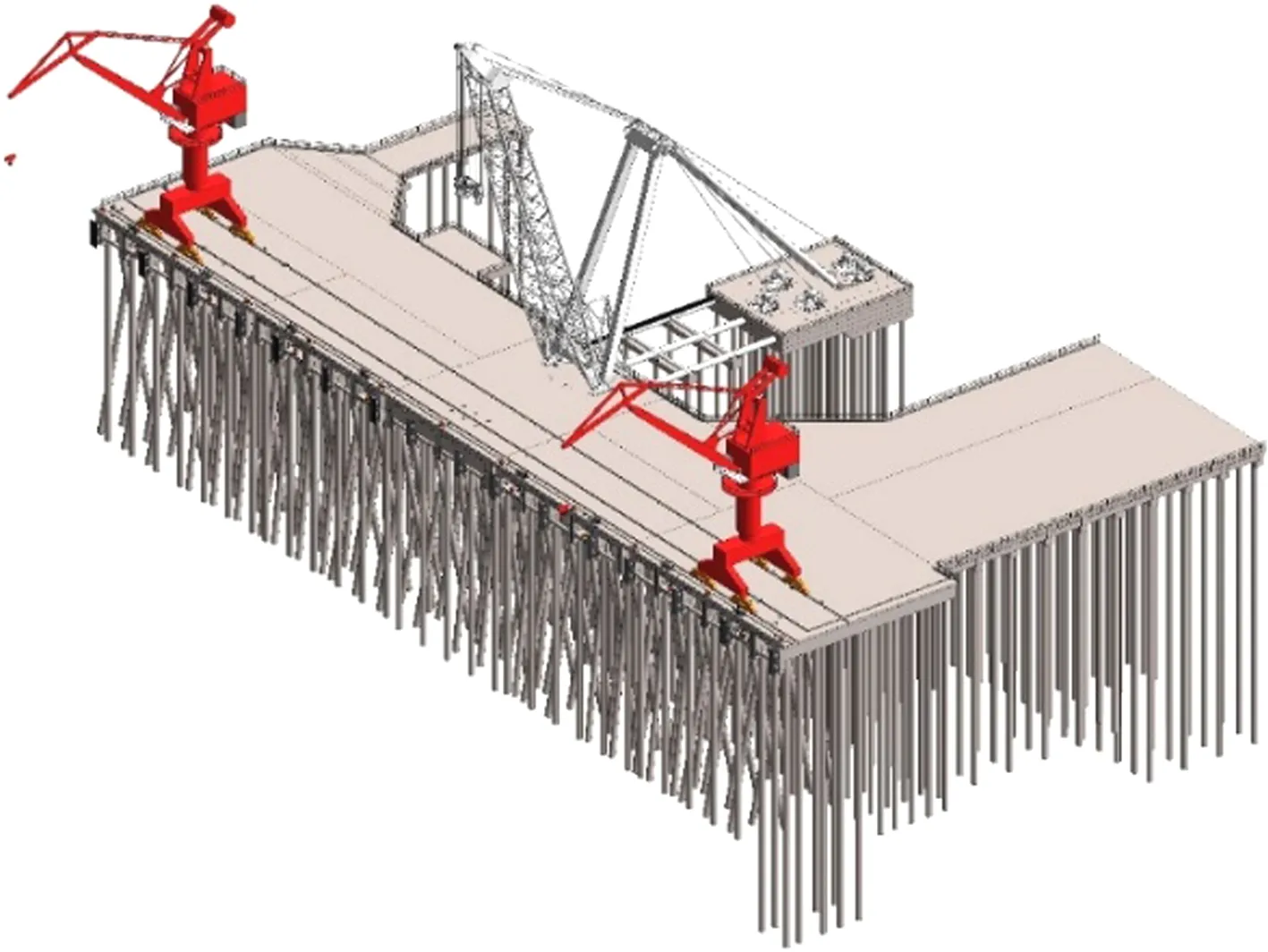

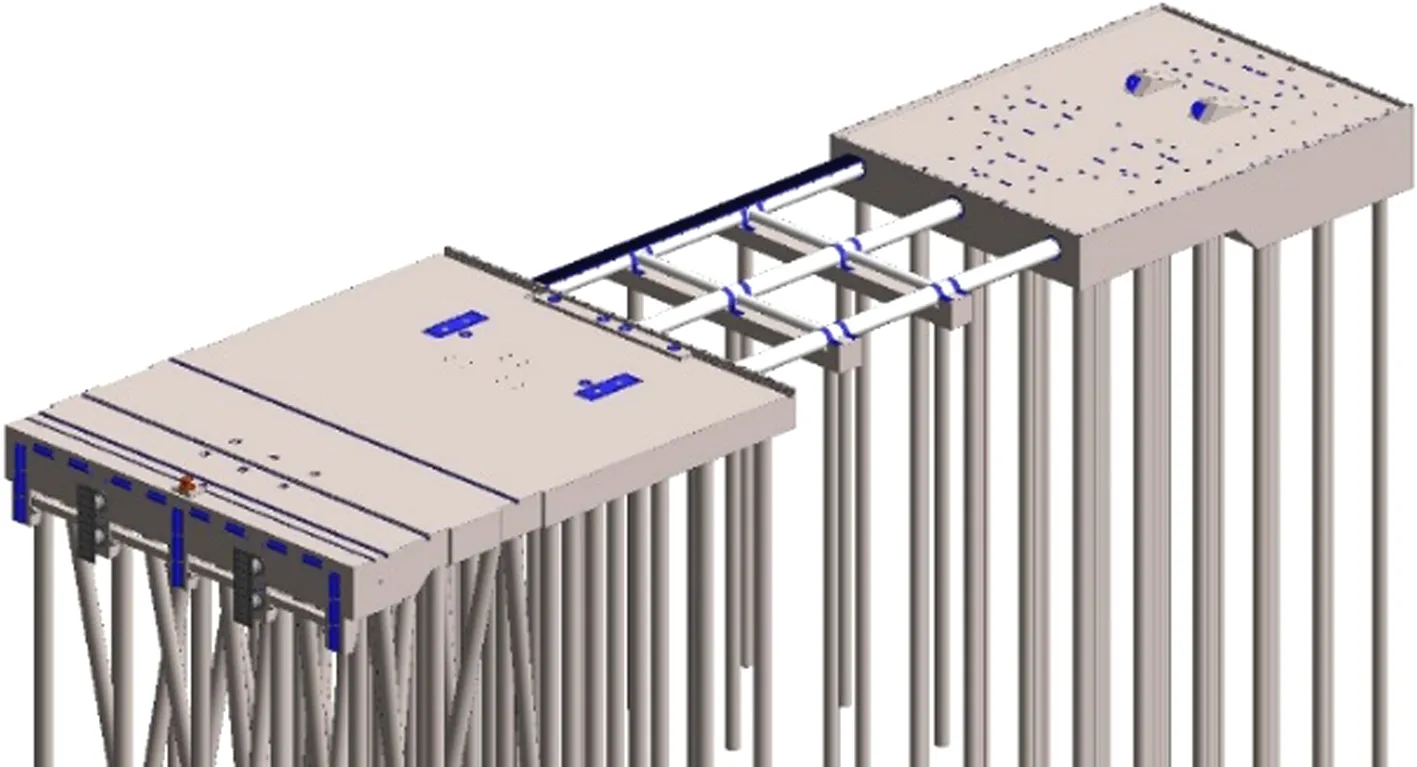

工程建設1個2萬噸級重件泊位,碼頭長206 m,寬40 m,共分為5個結構段,三維實體BIM模型見圖1。碼頭中間結構段作為固定式桅桿吊裝卸設備的墩臺基礎,并兼顧碼頭功能。

圖1 碼頭平臺BIM模型

桅桿吊墩臺包括前臂承臺和后拉錨承臺,前臂承臺由于兼作碼頭平臺,采用與碼頭平臺同寬的高樁墩臺結構。平面尺寸為40 m×32 m(長×寬),墩臺前20 m范圍設置5排樁,樁基排架間距為7.2 m,每個排架設置5根φ1 200 mm樁基。上部為厚2.50~3.75 m現澆鋼筋混凝土墩臺。桅桿吊后拉錨承臺尺寸為30 m×23 m(長×寬),承臺下共設置5排樁,上部為厚3.50~5.50 m現澆鋼筋混凝土墩臺。

2 設計要點

2.1 多專業協同設計

墩臺基礎的設計涉及水工結構、裝卸工藝、給排水、電氣及附屬設施等多個專業,尤其是預埋件的布置應與多專業協同設計。須建立多專業的協同機制,做到實時共享階段設計成果,以保證墩臺預埋件與多個專業的協調。

2.2 基礎結構形式

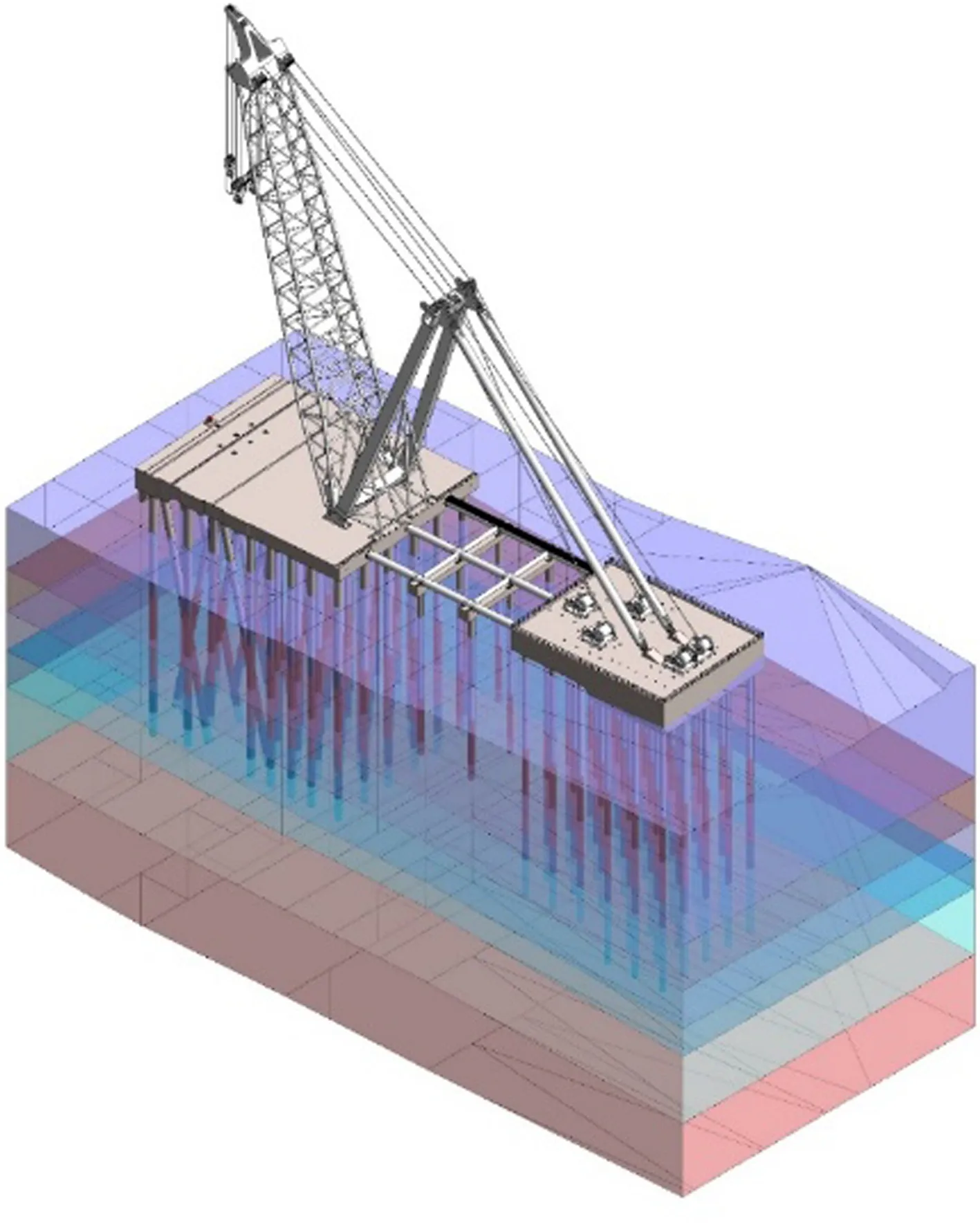

本工程表層土體物理力學性能較差,且極端高低水位差達到6.85 m,故桅桿吊基礎擬采用樁基承臺式基礎。考慮到基礎墩臺承受較大的水平及豎向荷載,須結合地勘數據建立精準地形地質三維模型,優化比選并確定最佳樁基布置方案。

2.3 結構外形尺寸的確定

桅桿吊基礎的平面尺寸不僅要滿足重件水平運輸車的行駛要求,還應滿足裝卸船所需要的桅桿吊變幅水平凈外伸距離。基礎的外形尺寸也受固定式桅桿吊裝卸工藝設備、設計船舶的停靠及系纜、預埋件位置及大小的影響。綜合上述約束條件,如何有效地控制主要尺寸參數,實現參數化聯動修改,是合理確定并優化外形尺寸的關鍵。

3 墩臺結構設計

3.1 協同設計

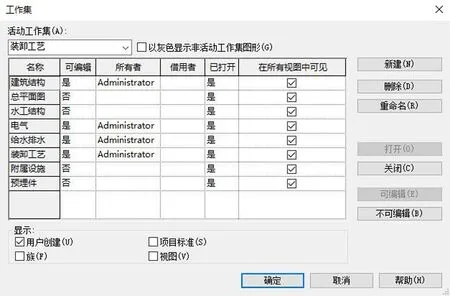

結合固定式桅桿吊墩臺設計流程,總圖、水工及裝卸工藝專業間的相互提資、工作集、權限管理等,說明BIM多專業協同在墩臺結構設計中的應用。首先,基于Revit Server建立多專業的協同服務器,生成多專業的基于權限管理的工作集(按照專業劃分),保證實時數據的集中存儲與共享,以及權限管理(圖2)。

圖2 多專業工作集設定

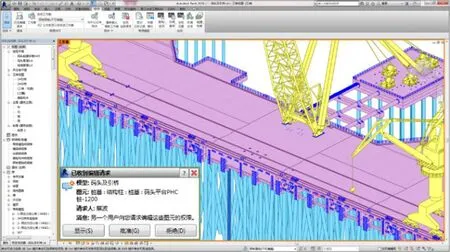

總圖專業由水文和地勘資料確定測量點及基點坐標、特征水位、場地布置,碼頭及墩臺區域范圍、軸網、特征高程等。根據總圖的初步設計模型,直接提取其附帶的控制參數信息,水工結構專業在其對應的工作集創建包括桅桿吊前臂承臺、后拉錨承臺、鋼撐連接體系、樁基等模型。裝卸工藝專業則根據工藝方案布置并創建桅桿吊、防風錨固件、系纜錨固件等模型。各專業模型的創建均基于協同服務器平臺,并實時地將階段設計模型數據反饋給其他專業,從而實現并行協同設計,保證多專業的階段設計成果同步更新、實時共享(圖3)。

圖3 各專業實時協同

3.2 樁基基礎

1 100 t固定式桅桿吊的作用工況下,臂架下鉸、人字架前撐點及后座拉錨點將產生較大的豎向壓力及水平力,以及自重及移動荷載作用,形成多種荷載組合。借助BIM參數化技術創建地質模型,并確定樁基布置及樁長,實現參數化多方案比選。

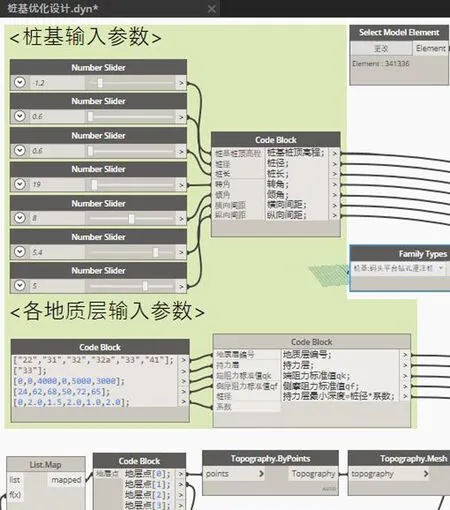

地形及地質層模型的創建,采用可視化計算式編程工具Dynamo,通過對地勘數據提取、插值擬合,創建精準的多層地質模型(圖4)。樁基的基本輸入參數包括:樁基頂高程、樁徑、樁長、平面轉角、傾斜率、橫縱間距等。地質層的基本輸入參數包括:地質層編號、持力層編號、端阻力標準值qR、側摩阻力標準值qfi等(圖5)。根據有限元分析計算得到的樁基支反力,基于Dynamo實現參數化驅動,以滿足標準規范、設計承載力、規格類型等的邊界條件,綜合比選確定最優的樁基布置方案。

圖4 三維地質模型

圖5 樁基參數化設計界面

3.3 結構計算

采用Midas Civil進行墩臺整體結構模型的有限元分析。基于建立的BIM模型,采用模型接口插件Midas link for Revit Structure實現Revit模型到Madis Civil的幾何模型數據轉換,以提高模型的復用性,減少重復建模。通過Element Size和Material Mapping功能進行有限元網格自動劃分、材料屬性映射,圖6為導入Midas Civil的Revit墩臺結構整體模型。

圖6 Revit導入Midas整體模型

3.4 預埋件設計

墩臺基礎的預埋件設計(含預留孔及預留槽)包括裝卸工藝、水工結構、電氣及給排水4個大類,具體包括前臂前撐、主/副鉤拉索、系船柱、橡膠護舷、鋼支撐、電纜鋼管、水管穿孔、電纜槽及鋼軌槽等16項子類的預埋件,數量合計386處。

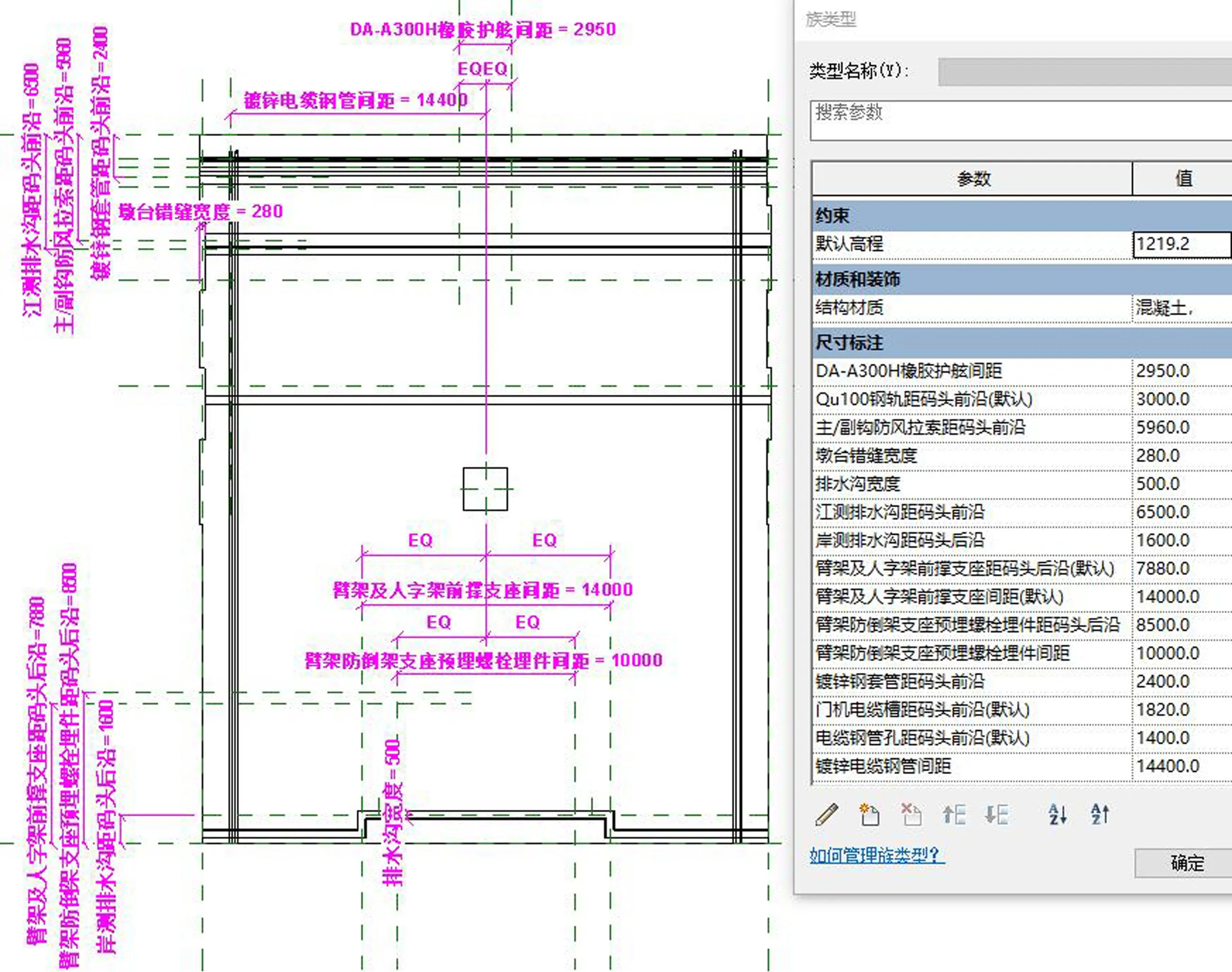

為了更好地統籌多專業并行協同設計,設定全專業預埋件工作集(圖7)。預埋件控制參數設定見圖8,進行可視化、參數化的合理布置,避免了二維設計存在的埋件定位不準確,以及平面、立面、剖面不一致等不足,保證了方案優化時快速準確的位置調整,從而提升墩臺基礎的設計質量。

圖7 全專業預埋件布置

圖8 預埋件控制參數設定

3.5 正向設計

采用BIM技術進行后拉錨承臺部分的正向設計,整體思路是企業級構件標準族創建、多專業協同設計、全專業BIM合模、設計成果標準輸出,并取得了良好的效果。基于創建的BIM精細化模型,完成企業級的標準出圖、實物工程量的明細統計是BIM正向設計工作的重要組成部分。

相比于傳統的基于過程的二維CAD設計,面向對象工作模式下的BIM正向設計的改進工作主要體現在:1)參數化族的應用實現圖元信息的同步修改,減少了繁瑣的人工修改,避免低級錯誤;2)模型圖元、基準圖元及視圖專用圖元的企業級族庫建設實現標準化輸出,提高了設計輸出的效率;3)工程量明細統計功能全面、準確且高效,減少造價人員的繁瑣統計工作。

以后拉錨承臺的施工圖配筋模型創建為例,鋼筋種類為14個,數量多達2 627根。通過創建包括桅桿吊墩臺BIM模型的3類圖元標準化族,合計103個,完成后拉錨承臺實體結構三維參數化結構配筋(圖9)。正向設計工作模式下,二維出圖將作為三維建模的附屬工作,通過三維模型直接剖切獲取,并保證了BIM正向設計成果的準確且高效的輸出(圖10)。

圖9 后拉錨承臺的三維實體結構配筋

圖10 正向設計出圖

4 結語

1)并行協同設計的應用彌補了傳統設計過程信息共享不及時的不足,實現多專業間的配合從串行到并行設計的轉變,縮短了設計鏈條長度,節省設計專業間的配合等待時間。

2)參數化三維協同設計,提高了墩臺設計成果的表達精度,BIM技術的參數化聯動特性系統地避免了諸如尺寸、高程平立剖視圖不對應等低級錯誤,使有限的設計資源更多地投入到結構方案優化及技術創新的高質量設計中。

3)標準族庫資源的積累及應用,是實現BIM技術正向設計、企業級標準化的基礎工作。對于類似的勘察設計類工程項目,資源族庫的模塊化和參數化功能是其三維協同設計標準化建設的有益補充。