港口工程防滲墻墻下堵漏處理

伍琪琳,燕繼宇,王征亮

(中交第四航務工程勘察設計院有限公司,廣東 廣州 510290)

用防滲墻防止滲漏作為常規的止水措施于20世紀50年代起源于意大利和法國,目前已得到廣泛運用和發展[1]。防滲墻技術雖然在我國起步稍晚,但發展迅速,已廣泛運用于水利、水電、建筑工程、水運工程等領域,目前僅水利水電工程中建造的防滲墻總面積已達54萬余m2。

防滲墻施工設備及工藝先進,施工過程可控,檢測手段發達,建造后多數能取得良好的止水效果。截至目前,因防滲墻墻下或者墻體滲漏導致止水失效的工程案例并不多見,且多集中于技術水平低下的20世紀60~70年代,例如大江水庫、卡達水庫、大利水庫、紅旗水電站、大龍潭水庫、拉浪水電站等[2]。最近的有據可查的防滲墻出現滲漏的工程案例為2006年某水利樞紐主壩防滲墻滲漏[3]。

鑒于以往應對圍堰防滲墻墻下滲漏的堵漏工程經驗并不豐富,本文結合工程案例,總結圍堰防滲墻墻下堵漏的設計(防滲標準、堵漏范圍確定、灌漿孔平面布置、灌漿深度)及施工(灌漿分段、灌漿壓力、灌漿工藝等)關鍵技術,為類似項目提供參考。

1 工程概況

1.1 圍堰防滲墻工程概況

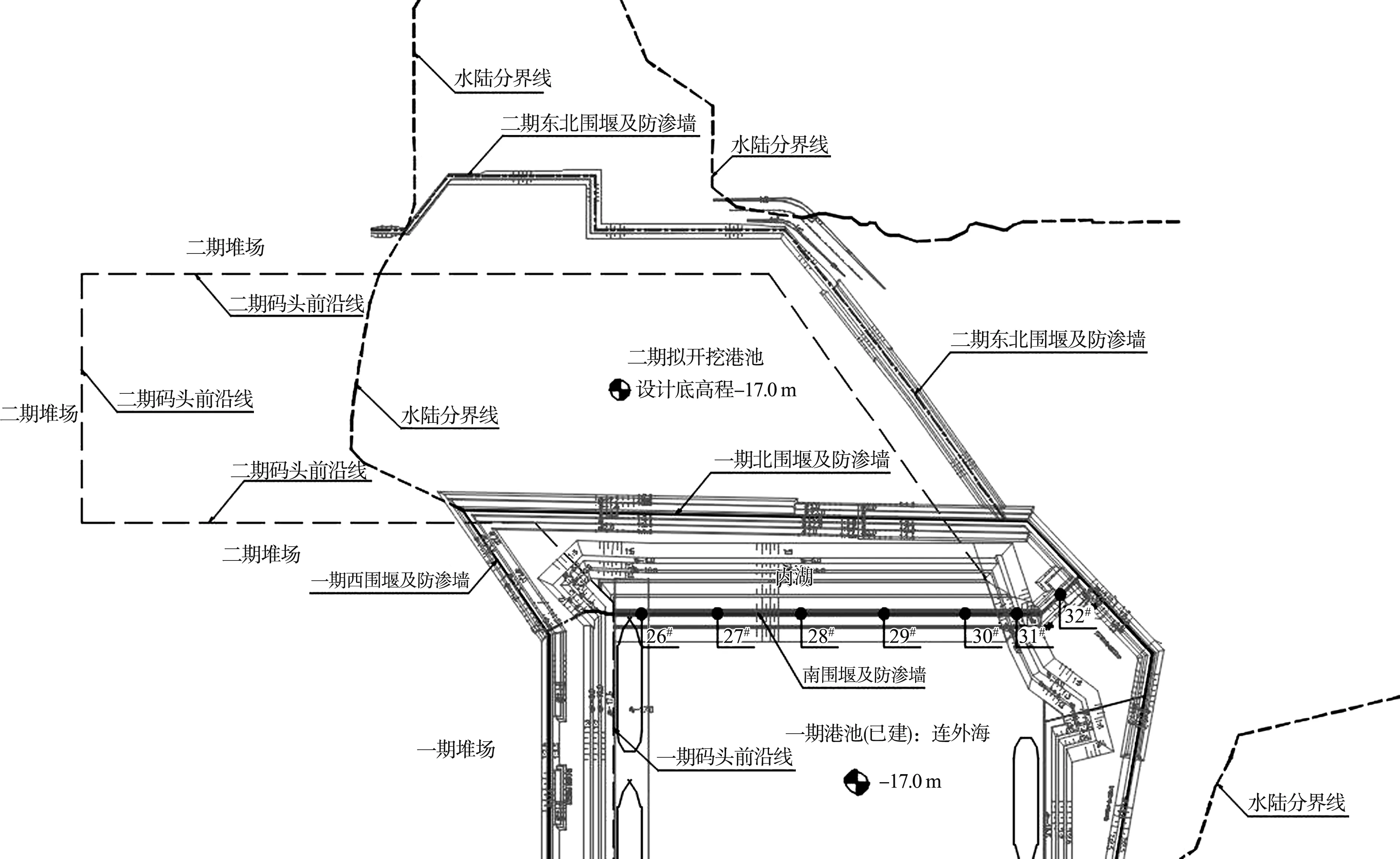

斯里蘭卡某港口工程位于瀉湖范圍,采用內挖式港池,一期工程已建設完畢,并通過航道與外海連接,港池內平均潮位0.0 m;二期港池的原地形高程0.0~15.0 m,設計底高程-17.0 m。一期工程回填建造了南圍堰,二期工程要求在南圍堰內建造防滲墻,擬在開挖港池的瀉湖側建造東北圍堰及防滲墻,并與一期已建防滲墻連接起來形成干施工封閉止水結構(圖1)。

圖1 防滲墻平面布置

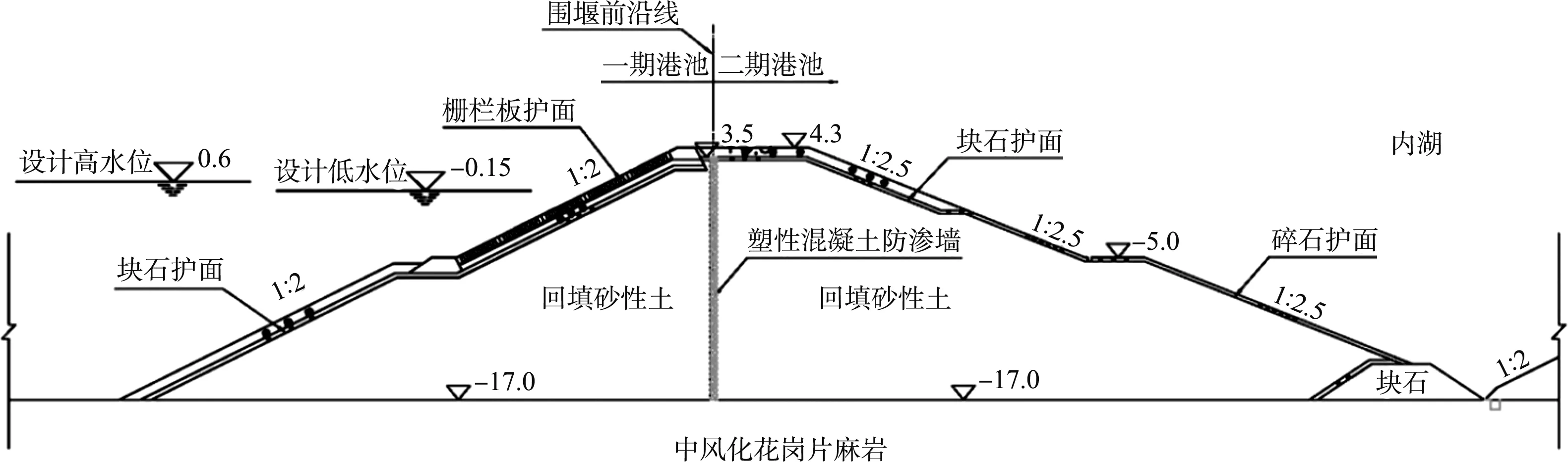

東北圍堰及防滲墻于原狀地基中建設,建造完成后運行效果良好。南圍堰回填段軸線長790 m,由一期港池底高程-17.0 m直接推填至4.3 m而成,堰體材料為一期港池基坑開挖土石料,主要為含少量黏粒的砂性土。堰基面為中風化片麻巖面,由一期港池爆破開挖形成,可能存在滲漏通道。南圍堰典型斷面見圖2。堰體內防滲墻采用塑性混凝土防滲墻,厚度60 cm,滲透系數不大于3×10-7cm/s,28 d無側限抗壓強度不小于3.0 MPa。

圖2 南圍堰防滲墻結構(單位:m)

1.2 防滲墻墻下滲水情況

南圍堰塑性混凝土防滲墻施工完畢并檢測合格后,一期北圍堰與南圍堰之間的內湖抽水過程中出現異常情況:

1)南圍堰27#監測斷面鉆孔埋設水位監測管鉆至-17.0 m時,內湖水面出現冒氣泡現象(鉆孔工藝會向土體噴射大量高壓氣體)。氣泡現象與鉆孔行為的同步性好,鉆孔停止后,未再有氣泡冒出。

2)南圍堰中部28#監測斷面的日水平位移急劇加速,持續超出設計警戒值,且該斷面的堰體水位與內湖水位相關性差,抽水期間內湖水位持續下降,但該斷面堰體水位未見明顯下降趨勢。

3)南圍堰29#監測斷面防滲墻后方的堤頂水位接近0.0 m,-5 m堰體平臺的水位接近-5.0 m,遠高于理論計算的堰體水位,也遠高于其余監測斷面的實際堰體水位。該監測斷面埋設水位管鉆孔至-18.0 m時,大量水從鉆孔套管內噴出,持續一晚未見涌水量減少。且該斷面的堰體水位與內湖水位相關性差,甚至出現過內湖降水而堰體水位不降反升的異常現象。

4)圍堰坡面上出現多處潮濕點,掘開后有水流源源滲出。潮濕點(滲出點)的高程明顯異常。

5)內湖停止抽水后,基于內湖水位上升值計算的日滲流量是(不存在滲漏通道時)理論日滲流量的數倍。

根據上述異常現象判斷圍堰防滲墻存在滲漏通道,結合施工記錄及其他資料,判斷該滲漏通道位于防滲墻墻下的中風化地層。

2 防滲墻墻下堵漏設計及施工

2.1 墻下堵漏灌漿設計

2.1.1堵漏灌漿帷幕的防滲標準

在灌漿帷幕設計時,確定防滲標準才能確定灌漿帷幕的必要性及范圍[4]。

本工程的堵漏帷幕屬于臨時工程,其目的在于減少施工期防滲墻墻下滲流量、降低堰體水位以確保圍堰安全穩定。經經濟性對比分析、圍堰滲流穩定復核,確定以透水率不大于5 Lu作為基巖堵漏灌漿的標準,并要求基巖灌漿后,經注水試驗檢測滲透系數K≤5×10-5cm/s。

2.1.2滲漏范圍

堰體水位異常則存在滲漏通道,對南圍堰按不大于50 m的間距增補水位觀測管,并按以下步驟確定滲漏(堵漏)范圍[5]:

1)實測水位與理論計算水位及穩定斷面水位對比,高水位區存在滲漏風險;

2)在可能的滲漏段補注漿,如堰體水位明顯下降,則說明注漿段仍處于滲漏范圍內。沿圍堰軸線繼續擴大補注漿范圍,直至堰體水位不再明顯降落,則停止補注漿。

2.1.3灌漿孔平面設計

墻下堵漏灌漿孔有3種布置形式:防滲墻內無鑲管灌漿、墻內鉆孔鑲管灌漿及墻外鉆孔鑲管灌漿。

1)防滲墻內無鑲管灌漿僅需在孔口鑲1.5 m的孔口管便可與灌漿設備連接,自上而下分段灌漿。此方法的優點在于施工簡單,可與防滲墻形成連續的防滲帷幕。但實際施工中發現,由于塑性混凝土防滲墻的強度較低(約3.0 MPa),灌漿壓力過大(1.0 MPa)將導致墻體出現剪切破壞,而過小的灌漿壓力無法滿足墻下基巖灌漿的要求。因此,當防滲墻的強度不高時,此方法不適用于墻下堵漏處理。

2)墻內鉆孔鑲管灌漿是在防滲墻軸線上鉆孔鑲PVC管或鋼管保護防滲墻,以克服防滲墻強度不足的問題。但實際施工中發現,由于防滲墻較薄而高,鉆孔鑲管過程中容易出現鉆穿防滲墻墻體側邊的情況。該方法受鉆孔水平、防滲墻厚度、防滲墻高度限制,在很多情況下不適用于墻下堵漏處理。

3)墻外鉆孔鑲管灌漿是在防滲墻的外側選擇適當的距離在堰體內鉆孔鑲管至巖面做孔口管,巖面以下灌漿。由于堰體材料較松散且存在大塊石,此方案的成孔施工難度比前兩者更大,但不受墻體強度及鉆孔垂直度限制,適用于各種情況的墻下灌漿堵漏處理。此方案的另一優勢在于,即使防滲墻墻體存在滲漏通道,墻下灌漿或者堰體內預灌漿時,漿液也將沿著防滲墻擴散,形成一薄層高強度水泥結石膜,封堵堰體滲漏通道。采用墻外鉆孔鑲管灌漿的3個試驗孔段均取得滿意的結果,因此本工程以此作為最終的墻下堵漏灌漿方案。

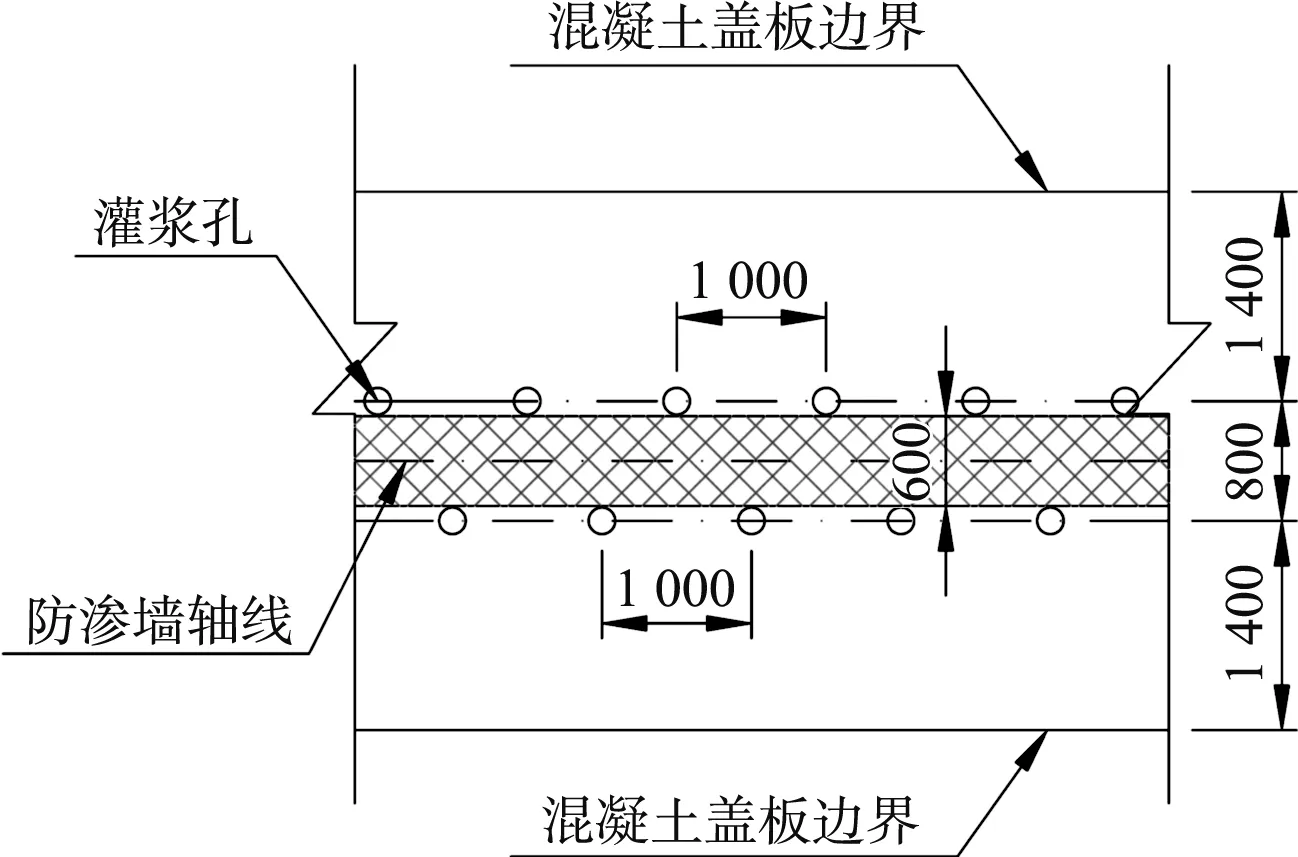

結合現場地質條件、水文條件、防滲要求及類似工程經驗,于防滲墻上下游雙排布置灌漿孔,灌漿孔排距800 mm、間距1 000 mm、呈“品”字形布置(圖3)。

圖3 灌漿孔平面布置(單位:mm)

2.1.4豎向設計

由于堰體為松散回填砂性料,無法直接成孔后鑲管。因此,有2種應對鉆孔鑲管工藝:跟管鉆進、堰體灌漿后成孔再鑲管。前者施工簡單、成本較低,但本工程的堰體內存在較多大塊石,跟管鉆進無法成孔,因此采用后者作為鉆孔鑲管方案。

墻下灌漿深度以基巖透水率不大于5 Lu為標準,現場根據鉆孔的簡易壓水試驗結果確定最終的灌漿深度。

2.2 墻下堵漏灌漿施工

2.2.1鉆孔方法

采用XY-2型地質鉆機鉆孔,終孔孔徑不小于φ56 mm。為確保堰體內成孔,采用預灌漿處理,當堰體鉆進不能成孔時即停止鉆進,進行灌漿處理,再繼續鉆進。由于堰體灌漿對滲透指標不做要求,因此,采用注灰量150 kg/m作為灌漿結束控制標準。采用水灰比為0.7:1的濃漿起灌,并根據現場地層的可灌性進行適當調整。堰體灌漿后,鉆孔至基巖面深度時,鑲筑φ89 mm PVC管。

2.2.2鉆孔沖洗及壓水試驗

堰體及基巖段灌漿鉆孔結束后采用壓力水進行鉆孔沖洗,沖洗壓力可為灌漿壓力的80%;沖洗時間至回水澄清時止,并不大于20 min。如堰體部分不返水可不進行沖孔直接灌漿。

堰體部分不進行簡易壓水,基巖段進行簡易壓水試驗,簡易壓水可與鉆孔沖洗同時進行,壓水時間20 min,每5 min測讀1次壓入流量,以最后流量值作為計算流量。

2.2.3灌漿工藝

采用純水泥漿液進行孔口封閉、孔內循環的灌漿工藝。孔口封閉灌漿工藝可對上層灌漿段進行反復注漿,從而取得良好的注漿效果。堰體灌漿按分序加密、不分排的原則進行,每段灌漿完成后均需待凝。基巖灌漿嚴格按分排、分序加密的原則進行,分兩序灌漿,先施工Ⅰ序孔,再施工Ⅱ序孔,同次序灌漿孔可同時施工。

2.2.4灌漿分段及灌漿壓力

堰體部分不能成孔時即停鉆,進行灌漿處理,再繼續鉆進。堰體灌漿每段完成后進行足夠待凝,再進行下一段施工。基巖灌漿第1分段長2.0 m,其余段長為5.0 m。

灌漿壓力通常在帷幕孔頂段取1.0~1.5倍壩前靜水頭,在孔底段取2.0~3.0倍壩前靜水頭。考慮到壩前水頭約0.2 MPa,堰體灌漿壓力初步擬定為0.2 ~0.3 MPa,并允許現場根據注灰量調整。基巖灌漿壓力以盡量使用大壓力但以不破壞墻體或抬動巖層為原則。實際施工時,第1段采用0.7 MPa,其余段采用1.0 MPa。

2.2.5漿液配比及漿液變換

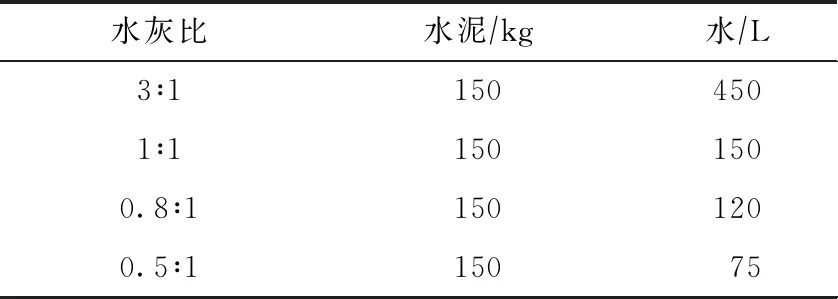

漿液配比由灌漿試驗確定(表1)。鉆孔不返水的孔段,直接采用1:1漿液進行灌注。鉆孔正常返水的孔段,采用純水泥漿液按由稀變濃的原則灌注,漿液比級采用四級變換,水灰比分別為3:1、1:1、0.8:1和0.5:1。

表1 灌漿漿液配比

變漿原則:

1)當灌漿壓力保持不變、注入率持續減小時,或注入率不變而壓力持續升高時,不應改變漿液比級;

2)當灌注時間已達30 min,而灌漿壓力和注入率均無明顯改變時,應改濃一級;

3)當注入率大于30 L/min時,根據具體情況越級變濃。

2.2.6灌漿結束標準

在設計壓力下注入率小于1 L/min后,持續灌注30 min即可結束。

2.2.7灌漿孔封孔

灌漿結束后,以0.5:1的純水泥漿液采用全孔灌漿法進行壓力封孔。封孔壓力采用最大灌漿壓力,封孔時間為30 min。

2.2.8灌漿質量檢測

灌漿施工質量檢查在灌漿結束14 d后進行,以檢查孔注水試驗成果為主。質量評定標準為:混凝土與基巖接觸段的透水率的合格率為100%,其余各段的合格率不小于90%,不合格段的滲透系數不超過設計規定的150%,且不合格段的分布不集中。

本工程共進行了7個檢查孔17個試段的注水試驗。試驗結果表明,所有檢查孔試段的透水率均滿足設計要求,透水率最大值為4.39×10-5cm/s。

2.3 墻下堵漏灌漿效果評價

墻下堵漏灌漿結束后進行內湖抽水,堰體水位大幅度降低,實測水位接近理論計算水位,且水位下降與內湖水位下降相關性強;圍堰堰體日水平位移速率僅為灌漿前速率的1/7~1/3,遠小于警戒值,呈穩定趨勢;內湖停止抽水期間,根據內湖水位上升值計算的日滲流量約為灌漿前的0.5倍;內湖抽干后,圍堰實測滲水量較小。因此,可判斷本工程的防滲墻墻下堵漏灌漿取得了滿意效果。

3 結論

1)當防滲墻的墻體強度不高時,采用墻內無鑲管灌漿,較大的灌漿壓力會導致防滲墻墻體的剪切破壞,而較小的灌漿壓力無法滿足墻下灌漿的要求;墻內鉆孔鑲管灌漿在防滲墻較薄且高度較大時應慎用,因為它對于鉆孔垂直度要求很高,才能保證鉆孔不鉆穿墻體側壁;墻外鉆孔鑲管灌漿可克服以上問題,適用于一般情況下的墻下堵漏處理。

2)通過對監測異常現象及監測數據(堰體水位、變形、滲水量等)的綜合分析可以發現滲漏現象;通過對堰體實測水位的分析可以初步確定滲漏范圍;通過對比堵漏前后的堰體水位、變形、滲水量等監測數據可評價堵漏效果。監測系統在墻下滲漏的發現和處理以及堵漏效果評價中起關鍵作用。

3)采用墻下堵漏灌漿成功地封堵斯里蘭卡某港口工程圍堰防滲墻墻下的滲漏通道,取得滿意的效果,其設計(防滲標準、堵漏范圍確定、灌漿孔平面布置、灌漿深度)、施工(灌漿分段、灌漿壓力、灌漿工藝等)等關鍵技術可為類似項目提供參考。