利用簡易自制教具突出物理教學重點

鄒愉 陳林 鄒越

關鍵詞:自制教具:實驗探究:光的反射

中學物理教學一般采用演示類實驗和探究類實驗。前者由教師主導,模擬物理現象或過程,幫助學生構建物理模型。后者由學生主導,在動手、動腦的過程中加深對物理知識和規律的理解。近年來。不斷開發探究類物理實驗調動了學生的積極性。然而,在實驗設計與器材制作上還存在實驗成本高、效果不明顯等問題。學生往往只是一個旁觀者,很難體會到教學重點。

自制教具是教師實施新課程標準、培養學生科學素養、提高動手能力、培養創新精神的有效措施。使用日常生活中常見的材料,制作簡易的實驗器材,對學生來講相對容易。學生不僅能夠參與實驗的實施和探究過程。還能參與實驗器件制作。下面以“光的反射”一課為例,以實驗探究為載體。探究如何利用成本低廉的自制實驗教具來突出教學重難點,提高學生參與度。

1“光的反射”教材分析

課程源自人教版義務教育教科書《物理》八年級上冊第四章“光現象”。課程內容在光學中起承上啟下的作用。它是光的直線傳播知識的延伸,同時也是平面鏡成像的基礎。另外,光的反射定律是學生通過實驗探究得出的。是培養學生探究能力的理想素材。

2重難點分析及突破策略

課程重點是光的反射定律的探究過程,難點是探究的科學引導和有序進行。授課對象是八年級的學生。知識方面,學生已經了解光源的概念及分類,能夠理解光的直線傳播及傳播條件;能力方面。八年級學生主要靠感知了解世界。已具備初步科學探究能力。能通過實驗現象簡單分析問題。但缺乏理性歸納總結的能力;情感方面。他們具有較強的形象思維能力,但抽象思維發展有限。

為處理好學生認識過程中形象與抽象、實際與理論、感性與理性以及舊知與新知的關系和矛盾。筆者遵循層次性原則。采用以下教學方法:

(1)遵循誘發性原則。對比陽光與月光,創設情境。啟發學生思考生活中的反射現象。引出研究主題。

(2)合作性原則。展開探究式教學,用竹簽模擬光線。直觀展示學生猜想結果。并通過“尋找反射光線”、改進后的課本實驗來探究光的反射定律。

(3)知識延伸與思想交融。在鞏固練習中延伸知識并融入“STS”的物理思想。

在學習方法上。學生對生活中發現的反射現象進行初步建構、假設猜想;在主動收集相關資料的基礎上模擬演示假設猜想。確定中心學習內容;在探究反射規律的實驗中完成知識主體建構;在知識的鞏固練習中拓展延伸。完成知識體系的整體構建。

3教學設計思路

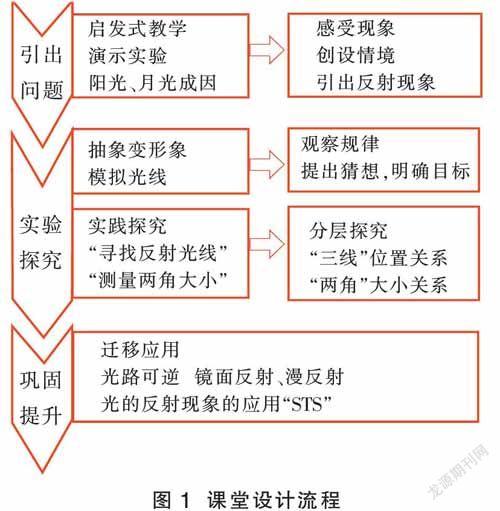

課堂設計流程如圖1所示。對比陽光和月光的不同成因。創設情境。先引出生活中不發光的物體的可見性,再進一步提出三線、兩角的概念。

學生自己用小鏡子感受光的反射現象。移動入射光線,觀察反射光線,猜想反射光線和入射光線的關系,并用竹簽、泡沫將猜想展示出來。根據展示結果,明確入射光線、反射光線分居法線兩側,引出三線共面問題。由入射光線、法線確定入射平面;通過旋轉反射平面,尋找反射光線,確定三線共面的關系;再次旋轉反射平面,驗證“三線共面”。

為討論兩角關系。將鏡面豎直放置在一張實驗探究表上。規定一條入射光線。請學生找到反射光線,并測量反射角。讓學生確定一條入射光線,測量入射角和反射角,得出兩角相等。最后,總結光的反射定律。

鞏固練習,突出重點。應用反射定律判斷反射光線位置。若光線從反射光線射入,思考新的反射光線的位置,并動手驗證,得出光路可逆的性質。通過繪制反射光線,觀察不同鏡面的不同反射結果,給出鏡面反射和漫反射的定義。討論光反射現象在生活中的益處和危害,將知識回歸到生活中去。

在“光的反射”一課中。課本通過人為什么能看見物體。說明反射現象的重要性。并引入了光的反射現象;探究光的反射規律,并在課本中以演示實驗的形式出現。實驗的目的是讓學生通過觀察掌握光反射現象中三線、兩角的關系。為突出教學中學生的主體地位。筆者從自制實驗教具的角度對導入部分和探究部分進行改進。

4趣味演示實驗導入新課

教材中引入光的反射現象的教學設計簡單直接:“人能看見不發光的物體。是因為物體反射了光源的光。所以這節課我們要研究生活中常見的反射現象”。這樣的表述很難激發學生的學習興趣。而且,在學生對光源的概念還比較模糊時,就直接感受光的反射現象并建立物理模型。存在一定困難。基于此,筆者通過自制教具增加了一個演示陽光與月光不同成因的實驗環節。增強學生的感知。先確定太陽是光源,月亮不是光源;再分析晚上能看到不發光的月亮的原因,引入光的反射現象。同時,強調本節內容的學習意義,使課堂更加生動。

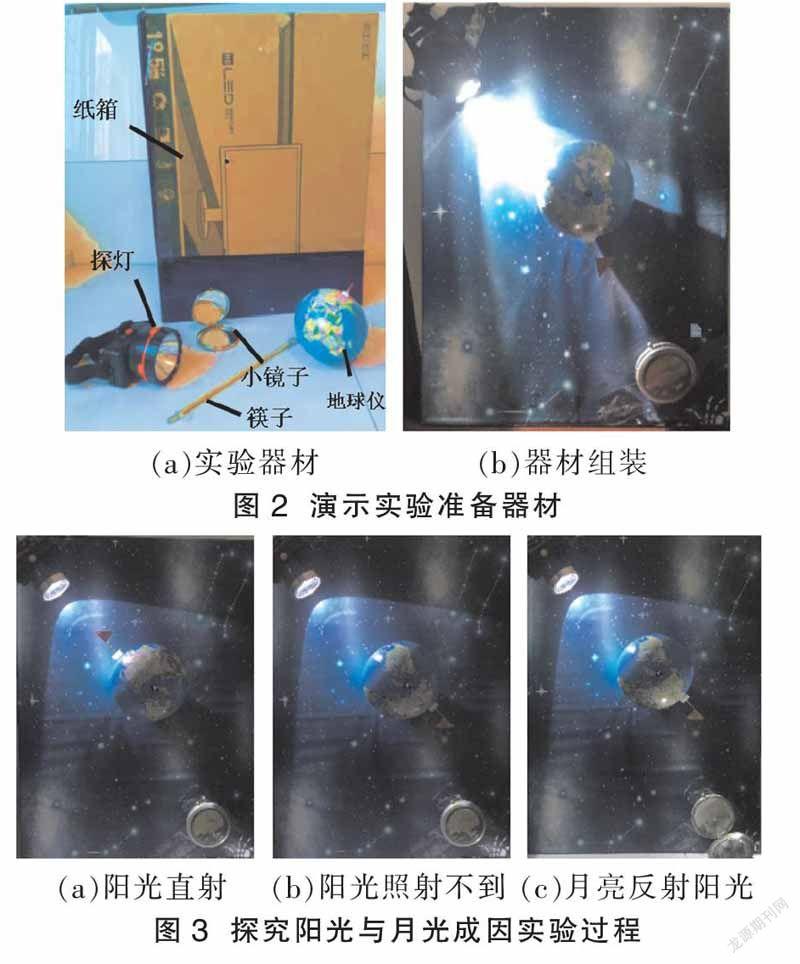

實驗器材均取自生活中的常見物品。一個大小合適的紙箱子(模擬宇宙環境),探燈(模擬發光的太陽),小型地球儀(模擬地球),筷子(用于固定可旋轉的地球),翻折裝飾鏡子(模擬反光的月亮),如圖2(a)所示。器材組裝時,要注意調整探燈、地球儀、鏡子的位置,并用膠帶固定,組裝后的效果如圖2(b)所示。展示時,將小紅旗視為觀察點。白天,觀察點正對太陽,太陽發出的光直接照射到地球上,人們感受到了陽光,如圖3(a)所示:將小紅旗位置旋轉到“太陽”背面。小紅旗進入陰影區域,表明已經進入黑夜,如圖3(b)所示。因為月球本身不發光,觀察點看不到月亮,但是月球能反射太陽的光線,小鏡子(月亮)反射了來自太陽的光。所以觀察點看到了月亮。如圖3(c)所示。最后總結:生活中我們能看見本身不發光的物體是因為這些物體反射了光源的光。

該實驗幫助學生將能看到物體的原因分為兩類;通過直觀的感知。快速地建立光反射的物理模型:以實例說明光的反射現象:選用的材料均來自于日常生活,設計新穎。

5教師演示實驗向學生探究實驗的轉變

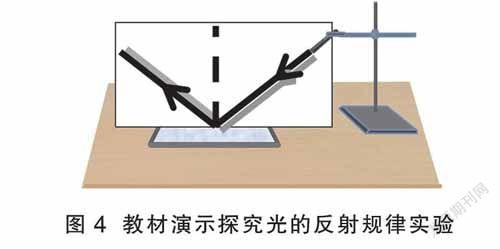

“光的反射”一課中.為了增加實驗的可視性。課本的設計是將平面鏡貼于水平桌面。并安裝了一個豎直的翻折板,如圖4所示。該實驗方案雖然得到廣泛應用。但需要借助鐵架臺才能將紙板垂直放置。且在垂直的紙板上記錄光的傳播路徑操作難度大。所以,該實驗大都作為演示實驗由教師操作演示,缺少學生的參與環節。

自制教具從增強實驗可視化效果和提高學生參與度等方面進行創新。以學生為主體,將教材上的演示實驗改進成學生易上手的分組實驗。培養學生的動手能力。實驗內容設計應該始終以學生參與為核心。不能為了方便快捷地得到實驗結論,減少學生活動的步驟。事實上,八年級的學生是有能力在老師的簡單指引下完成該實驗探究。為了突出學生的主體地位,可以讓學生分組完成小組實驗。

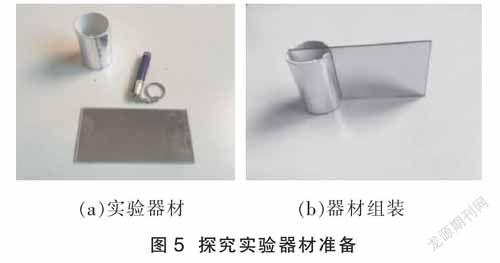

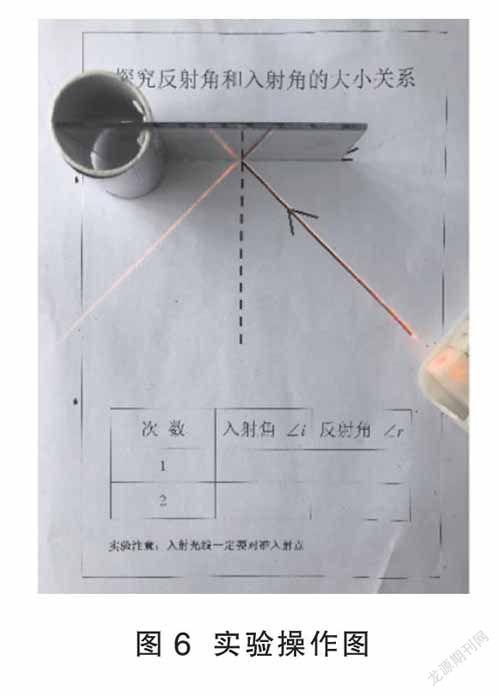

需要的實驗材料有:一根大小、長度適中的PVC管,沿中軸線剖開;一只激光筆;一塊小鏡子[圖5(a)]。指導學生將小鏡子卡進PVC管的支架里[圖5(b)]。引導學生合作完成反射光線、入射光線的記錄和反射角、入射角的測量,如圖6所示。最終分析實驗數據,歸納總結。

傳統的設計大都是固定激光筆。實驗時只是機械地打開光源開關。按既定軌道調整光源方向。改進后的實驗器材簡單。特意使用手持激光筆發射入射光。這不僅能增加學生的主觀能動性。還能讓學生在操作過程中進一步感受光的反射現象。從器材組裝、操作、到數據處理等全部環節都由學生動手完成,培養了他們的動手能力和小組合作能力。實際教學檢驗表明。該實驗能夠有效地探究兩線分居、兩角相等的關系,但是在探究三線共面時存在不足,這也是該實驗需要改進的地方。在實際教學中可將演示實驗與探究實驗結合使用。

6小結

自制教具選用的材料均來自生活中的常見物品。但利用的并不是這些物品的設計用途。而是某種“科學”屬性。例如,將PVC管切開作為平面鏡的支架。用小鏡子模擬月球表面反射太陽光等,體現了“改變、更換、代替、放大”等創造思路,并啟發學生的發散性思維。實驗設計方案的實施過程中,有學生依然不能精確地確定光線位置,導致兩角大小出現誤差。教師應該尊重實驗結果,引導學生分析誤差原因,總結普適規律,培養學生客觀公正的科學態度。