關節鏡下三點定位技術修補肩袖損傷的臨床體會*

蔡軍輝,錢萬鋒,商金祥,陳龍,胡文均

(紹興文理學院附屬醫院 骨科,浙江 紹興 312000)

肩袖損傷是常見的肩關節疾病[1],病例數逐年增多。目前,相對于傳統開放肩袖修補手術治療,關節鏡下肩袖修補手術的損傷更小,恢復更快,已成為治療肩袖損傷的主要方式[2-3]。關節鏡手術需要外科醫師全面了解肩關節的三維解剖,能熟練使用特定工具和器械[4-5],并有良好的三維空間立體感覺。傳統手術關注視野暴露,關節鏡手術則是關注空間立體感的建立。以往關節鏡手術一般采用兩點定位技術,這是一項平面技術,學習曲線周期長,培養三維立體感覺較差。為了縮短手術學習曲線,迅速培養三維立體感覺,快速熟練掌握關節鏡手術技巧,筆者在關節鏡下使用三點立體定位技術修補肩袖損傷,取得了良好的效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集2018年1月-2019年6月肩袖損傷住院患者60例,按排除標準篩除8例后,選取符合納入標準的肩袖損傷病例52例,根據手術方法不同分為兩組,A組采用傳統兩點定位技術(n=26),B組采用三點定位技術(n=26)。52 例患者平均年齡61 歲,多為外傷性損傷。兩組患者年齡、性別和外傷比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。按照標準[6]將肩袖撕裂程度進行分型:A組肩袖小撕裂10例,中撕裂15 例,大撕裂1例;B組小撕裂9例,中撕裂15例,大撕裂2例。A組中,吸煙3例,糖尿病4例;B組中,吸煙3 例,糖尿病5 例。A 組體重指數(body mass index, BMI) 平均24.8 kg/m2, B 組平均22.2 kg/m2。

納入標準:①術前常規行肩關節MRI,參照Goutallier 分級[7],評估肩袖肌肉的脂肪浸潤情況,明確存在肩袖損傷者;②術前存在肩部無力、活動受限、疼痛癥狀者;③初次手術者。排除標準:①有臂叢神經損傷;②盂肱關節骨性關節炎者;③雙側肩袖撕裂者;④巨大肩袖損傷者(因所有手術均由初學關節鏡手術3年內醫師完成,所以未納入肩袖巨大撕裂病例)。所有患者術前均知情同意并簽署手術知情同意書。本研究通過醫院倫理委員會審批。

1.2 方法

手術均采用全身麻醉,取側臥、后傾20°位,患肢于肩關節鏡專用牽引架上適度牽引,控制收縮壓保持在100 mmHg左右。

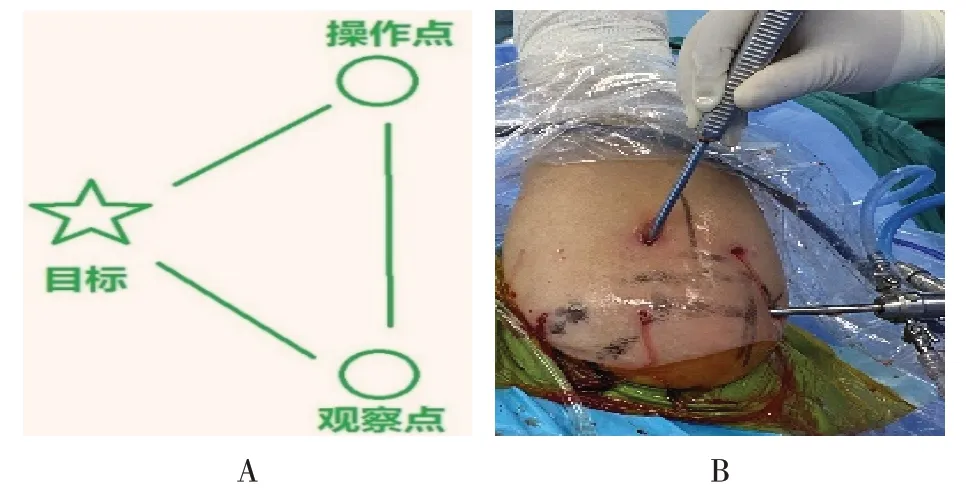

1.2.1 A組先常規建立后外側入路,再建立前上入路和標準外側入路,輔助建立前外側或后外側入路。在Wilmington入路完成置釘,于后外側關節鏡入路觀察,任選一個工作通道進行操作,采用兩點平面定位法進行手術。見圖1。最后以錨釘固定縫合損傷肩袖。

圖1 兩點定位技術圖示Fig.1 Two-point positioning technique diagram

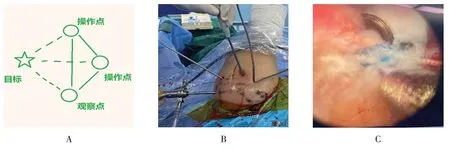

1.2.2 B組在建立標準外側入路后,輔助建立前外側或后外側入路,以交換棒為載體,采用三點立體定位的方法進行手術操作,再以錨釘固定縫合損傷肩袖。見圖2。在具體手術操作過程中,從后外側入路、標準外側入路、輔助后外側和前外側入路中,選擇1 個入路作為關節鏡的觀察通道點,1 個入路為定位導向通道點,另2個入路為工作通道點,形成一個4點錐形體的立體結構(圖2A)。術后常規縫合切口,肩峰下注射羅哌卡因10 mL,無菌紗布加壓包扎,并以肩關節外展支具外固定保護。

圖2 三點定位技術圖示Fig.2 Three-point positioning technique diagram

1.3 術后康復

待麻醉完全清醒后即給予被動康復鍛煉,指定同一組康復醫生制定統一的康復方案,早期介入指導鍛煉。康復目標:①術后3周內:肩關節被動活動度達到外展60°、前屈60°;②術后第4周:開始主動功能鍛煉,肩關節被動活動度達到外展90°、前屈90°;③術后第6周:患者肩關節可自由活動,肩袖肌肉及三角肌的主動功能訓練逐漸加強。外展支具固定常規佩戴至術后第6周。

1.4 隨訪及觀察指標

骨科、康復科常規在術后l、3、6和12個月進行門診隨訪,采用視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS)、美國加州大學(University of California at LosAngeles,UCLA)肩關節評分、美國肩肘外科協會(American Shoulder Elbow Surgeons,ASES)、外旋活動度、前屈活動度以及外展活動度等指標評估肩關節功能,并詳細記錄相關數據。

1.5 統計學方法

選用SPSS 21.0 軟件分析數據,計量資料以均數±標準差(±s)表示,行t檢驗;計數資料以例表示,行χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

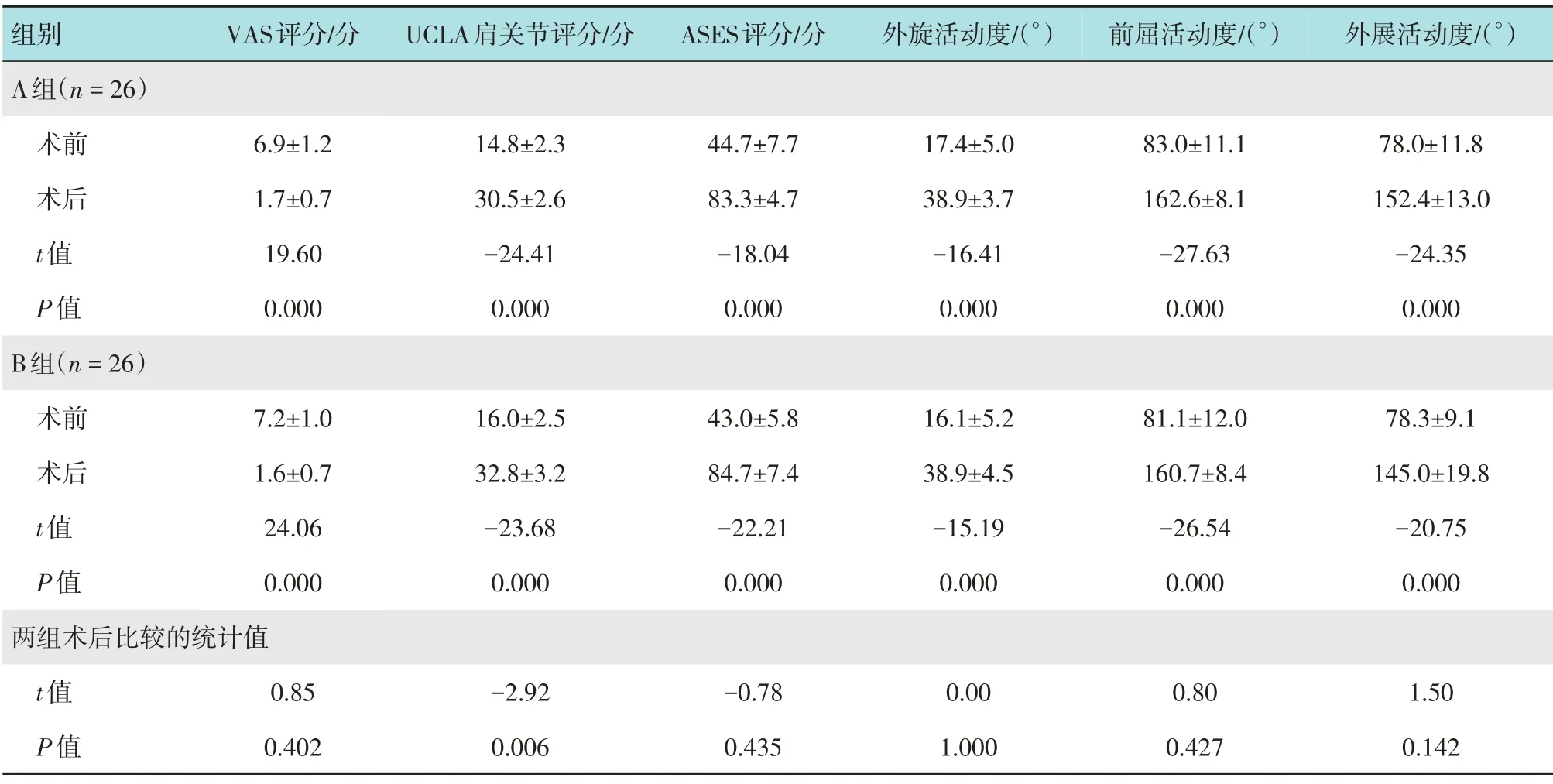

A組平均手術時間為143.4 min,B組為97.2 min。A組術前VAS評分為(6.9±1.2)分,UCLA肩關節評分為(14.8±2.3)分,ASES評分為(44.7±7.7)分,外旋活動度為(17.4±5.0)°,前屈活動度為(83.0±11.1)°,外展活動度為(78.0±11.8)°;術后VAS 評分為(1.7±0.7)分,UCLA 肩關節評分為(30.5±2.6)分,ASES評分為(83.3±4.7)分,外旋活動度為(38.9±3.7)°,前屈活動度為(162.6±8.1)°,外展活動度為(152.4±13.0)°,術前術后比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。B 組術前VAS 評分為(7.2±1.0) 分,UCLA 肩關節評分為(16.0±2.5)分,ASES評分為(43.0±5.8)分,外旋活動度為(16.1±5.2)°,前屈活動度為(81.1±12.0)°,外展活動度為(78.3±9.1)°;術后VAS評分為(1.6±0.7)分,UCLA 肩關節評分為(32.8±3.2)分,ASES 評分為(84.7±7.4)分,外旋活動度為(38.9±4.5)°,前屈活動度為(160.7±8.4)°,外展活動度為(145.0±19.8)°,術前術后比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見附表。

附表 兩組患者手術相關指標比較 (±s)Attached table Comparison of operation related indexes between the two groups (±s)

附表 兩組患者手術相關指標比較 (±s)Attached table Comparison of operation related indexes between the two groups (±s)

組別A組(n=26)術前術后t值P值B組(n=26)術前術后t值P值兩組術后比較的統計值t值P值VAS評分/分UCLA肩關節評分/分ASES評分/分外旋活動度/(°)前屈活動度/(°)外展活動度/(°)6.9±1.2 1.7±0.7 19.60 0.000 14.8±2.3 30.5±2.6-24.41 0.000 44.7±7.7 83.3±4.7-18.04 0.000 17.4±5.0 38.9±3.7-16.41 0.000 83.0±11.1 162.6±8.1-27.63 0.000 78.0±11.8 152.4±13.0-24.35 0.000 7.2±1.0 1.6±0.7 24.06 0.000 16.0±2.5 32.8±3.2-23.68 0.000 43.0±5.8 84.7±7.4-22.21 0.000 16.1±5.2 38.9±4.5-15.19 0.000 81.1±12.0 160.7±8.4-26.54 0.000 78.3±9.1 145.0±19.8-20.75 0.000 0.85 0.402-2.92 0.006-0.78 0.435 0.00 1.000 0.80 0.427 1.50 0.142

3 討論

3.1 肩關節鏡的發展歷史

1908年CODMAN[8]第一次報道手術修復肩袖。目前,肩關節鏡技術已逐漸成為診斷和治療肩關節疾病的重要方法[9]。周寧新[10]總結了機器人腔鏡優勢,可明顯提升術者對手術操作的信心與掌控力。吳國梁等[11]在膝關節手術中使用機器人輔助,發現較常規手術精準度更高,術中損傷更少,手術成功率更高,術后并發癥更少。關節鏡手術的發展離不開設備的更新和技術的進步,肩關節鏡在牽引架等器械完善后迎來了快速發展。傳統采用兩點定位和三角操作技術,而達芬奇機器人具有多個操作臂,若將其運用于肩關節鏡手術,結合三點定位技術,可縮短學習曲線,迅速培養三維立體感覺,術者能熟練掌握關節鏡手術技巧,患者術后肩關節功能亦恢復較快。

3.2 手術方式

肩關節鏡手術中常需仔細評估肩袖損傷的全貌,附加一個后外側輔助觀察通道,有助于觀察岡上肌偏前的損傷和岡下肌損傷[12]。袁勝超等[13]認為,關節鏡下由深至淺縫合技術是治療小肩袖損傷簡單、有效的方法。KIM等[14]認為,采用關節鏡下縫線橋分層修復術和縫線橋全層修復術治療,都可以明顯改善大中型肩袖分層撕裂損傷患者的肩關節功能和活動度,兩者都有較好的療效。斐杰等[15]指出,雙排縫合或縫線橋技術治療肩袖撕裂,兩者術后療效相當。ANG 等[16]對比關節鏡下肩袖修補和關節鏡下雙排肩袖修補的臨床效果,兩種方式術后臨床評分均較術前有明顯改善,且兩者臨床療效均較好,但關節鏡下肩袖修補較關節鏡下雙排肩袖修補時間更短。KWON 等[17]分析了5 組行關節鏡治療的關節側全層肩袖撕裂患者,結果顯示,5 組患者術后臨床指標均明顯改善,表明:關節鏡下修復原位是治療關節側全層肩袖撕裂較好的方法。筆者認為,關節鏡肩袖修補的縫合方式對術后功能恢復影響不明顯,而定位方法更加重要。所以,本文研究重點關注在肩關節鏡定位技術的改進。

3.3 常見并發癥

3.3.1 關節僵硬肩袖修補術后最主要的并發癥之一是關節僵硬。但是,HATTA 等[18]認為,關節僵硬與手術技術無相關性。為了避免術后關節僵硬,早期康復非常重要,雖然目前對于肩袖修補術后的康復計劃沒有達成共識,但是提倡進行早期鍛煉。VAN DER MEIJDEN 等[19]的研究中,所有患者術后均進行了早期鍛煉(前期為被動,后期調整為主動),無患者出現關節僵硬。SHIMO等[20]報道,關節鏡修復肩袖撕裂后,早期被動運動可以緩解術后僵硬,改善肩關節功能。

3.3.2 術后疼痛術后疼痛是肩袖修補術后常見并發癥之一,也是患者不滿意手術效果的主要原因之一。CHEN等[21]比較了關節鏡下肩袖修復術后兩種鎮痛方法的效果,認為鎮痛泵在肩峰下持續輸注麻醉藥較靜脈輸注的鎮痛效果更好,副作用更少。

3.3.3 肩峰下撞擊綜合征肩峰下撞擊綜合征是肩袖修補術后常見并發癥之一。AINSWORTH 等[22]指出,肩峰下撞擊綜合征與肩袖損傷的關系密切,喙突下間隙狹窄則可導致喙突下撞擊綜合征。LICHTENBERG 等[23]發現,行肩峰下減壓的肩袖肌腱愈合患者,在疼痛緩解、肩關節活動范圍、日常生活能力等方面均有良好結果。因此,在關節鏡下清理減壓手術中,肩峰成形術已成為肩關節鏡技術的常規操作。

為了減少關節僵硬、術后疼痛和肩峰下撞擊綜合征等并發癥,筆者在患者術后麻醉完全清醒時即給予被動康復鍛煉,讓康復師早期介入指導,術后包扎傷口前常規肩峰下注射羅哌卡因10 mL,并改變傳統肩關節鏡手術兩點平面定位技術發展為三點立體定位技術,選擇合適的病例,術中常規行肩峰減壓成形,術后取得了較好的療效。不足之處是本研究病例量偏少,需進一步加大樣本量。

綜上所述,采用三點立體定位技術行關節鏡肩袖修補,可縮短學習曲線,讓術者熟練掌握手術技巧,視覺上形成良好的三維立體感覺,提高術者操作信心與掌控力。雖然傳統兩點定位技術和三點定位技術治療肩袖損傷都能取得良好的臨床效果,但三點定位技術手術時間更短,肩關節功能恢復更快,更適合肩關節鏡初學者。