機載LiDAR技術在復雜地形鐵路定測階段的應用研究

鄭倫英 王 磊 魏 涌 羅 靜

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

1 概述

定測階段的鐵路勘測工作,主要是將已批準的初步設計方案中心線在地面上標定出來,然后沿線路測量縱斷面和橫斷面等數據,這需要大量的外業測量作業[1]。鐵路線路為帶狀分布,跨度大、線路長,往往需要穿越山區和密林等復雜地形區域,這給外業測量工作帶來巨大困難。

激光雷達(Light Laser Detection and Ranging,簡稱LiDAR)集成了全球導航衛星系統(GNSS)、慣性導航系統(IMU)及激光掃描儀等設備[2]。是一種主動式遙感系統,發射的激光脈沖信號能穿透大部分植被,已被廣泛應用于國土測繪、交通市政建設、電力巡檢、林業、文物古跡及城市三維建模等領域。

目前,已有許多學者進行了相關研究,賀成成介紹機載激光雷達技術在公路建設中的應用[3];郭林等采用LiDAR技術進行土壤侵蝕監測[4];胡耀鋒等對LiDAR技術在大比例測圖中的應用進行探索[5];彭勁松等對LiDAR技術在地質災害中的應用進行總結[6]。以下基于前人的研究,結合LiDAR點云數據的特點,從LiDAR數據處理、產品生產及精度分析出發,結合實際項目進行數據處理優化及精度分析。

2 機載激光雷達測量系統

2.1 技術特點

機載激光雷達測量系統可通過高速激光掃描直接獲取位置、距離和角度等數據[7]。隨著系統集成、GNSS差分、IMU數據處理等技術的成熟應用,通過計算機平差運算,可快速、高精度地獲取所測對象的空間三維坐標。

相較于傳統航攝手段,機載激光雷達測量系統具有外業工作量少、數據可靠性強、產品種類豐富、工作效率高等特點,能夠提高工作效率、節約項目成本,減少安全隱患[8]。

2.2 作業流程

機載LiDAR數據處理主要包括點云數據處理和影像數據處理兩部分[9]。作業流程如圖1所示。

圖1 機載LiDAR作業流程

3 應用實例

3.1 項目概況

某新建鐵路線路全長約300 km,途經城市、鄉鎮和山區密林等地區,地形情況復雜,涵蓋丘陵、山地和高山地,沿線植被茂密,且部分區域地勢陡峭,開展野外勘測困難。項目定測階段需進行中線測量、橫斷面測量、地形圖補測、特殊工點1:500圖測量等工作,且一般工期較為緊張,全外業作業模式難以滿足工期需求,故決定采用機載LiDAR作業模式。使用直升機搭載Teledyne Optech公司生產的ALTM Galaxy T1000 LiDAR測量系統,點云密度大于9點/m2,激光測量點間距、測量高程中誤差、地面基站布設間距等滿足規范要求[9]。

3.2 機載LiDAR點云數據處理

在機載LiDAR點云數據處理中,濾波分類尤為重要,其分類質量決定后續數字產品的精度和應用范圍,濾波分類包括計算機自動分類和人工輔助分類。

基于Terrasolid軟件的計算機自動分類,可根據地形特點通過反復試驗選擇合適的參數,再進行數據批量處理。然而,該新建鐵路地形地貌復雜,若只按照大范圍參數設置進行自動分類,后續人工輔助分類工作量過大。通過對多種地形地貌的分類處理,在小范圍設置不同參數并進行自動分類,可提高分類精度和效率。軟件自動分類時,Iteration angle 參數是指點與三角形最近頂點的連線與該三角形夾角的限差值,通常設置為4°~10°[10-11]。

如圖2(a)所示的梯田類地形,若按常規設置自動分類,完整的地形數據需要大量的人工輔助分類,可以給定范圍增加Iteration angle值,該處設為40°時可大幅減少后續人工輔助分類的工作量,如圖2(b)所示。

圖2 不同參數自動分類地形比較

在居民區和山區接邊的地方,由于樹木、房屋或陡坎遮擋,導致部分地形變化處無LiDAR點,如圖3(a)所示,可通過添加特征點或特征線獲得正確地形,如圖3(b)所示。

圖3 添加特征點線地形示意

3.3 機載LiDAR項目應用

(1)中線測量

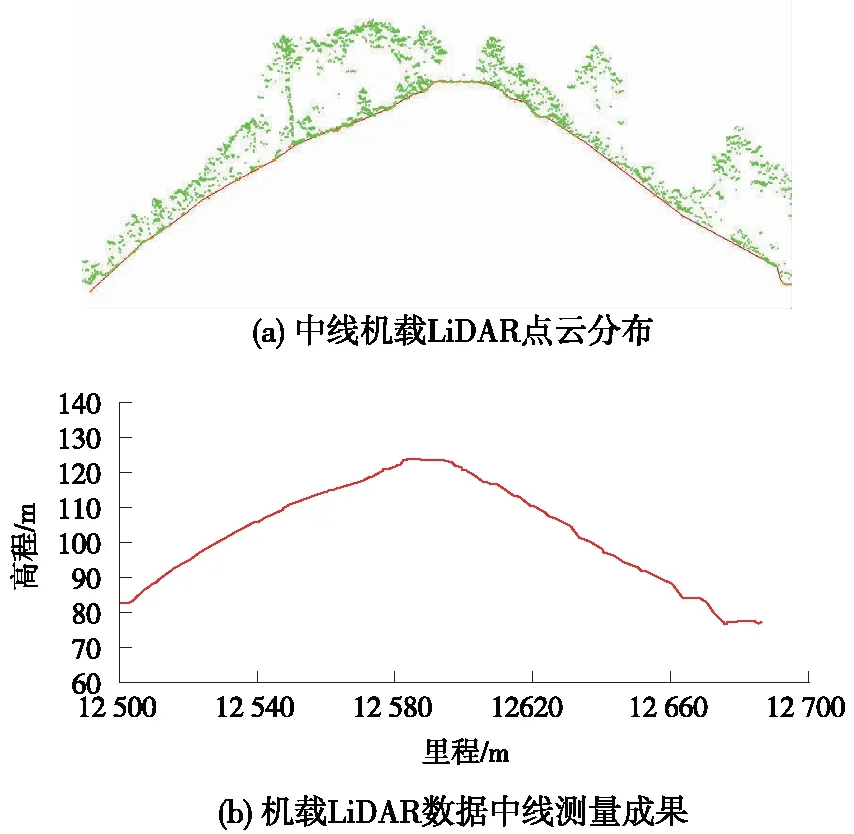

中線測量是指按照設計線位測量地面高程,并將鐵路中心線測設到地面的工作,一般情況下,采用全站儀坐標法或GNSS RTK等測量方法[12]。在地勢陡峭的密林山區,由于信號遮擋、通行困難,使得無法開展外業測量工作。在這種情況下,可以使用機載LiDAR點云數據進行線路中線輔助測量。如圖4(a)所示,紅色表示地面點,綠色表示其他地物點,圖4(b)為使用機載LiDAR點云數據進行中線測量成果。

圖4 機載LiDAR中線測量

中線測量時,應在線路縱向地形變化處、電力管線等交叉處、房屋、道路、橋梁、隧道、河流兩岸、溝底、水位線、土質變化及不良地質地段起始處等設置測量點,然而,機載LiDAR點云數據只能體現地形變化信息,無法表示特殊地物信息,且機載激光雷達在水面或密林區穿透能力不夠,無法滿足生產點云密度的需求。因此,在機載LiDAR中線測量作業時,需參照數字正射影像(DOM)或數字線劃圖(DLG)提取地物信息,如房屋、道路、橋梁、隧道等;在地面點云密度不滿足要求的地區,應備注“密林、水域、需實測、需復核”等信息,以便于外業補測與檢核。

(2)橫斷面測量

橫斷面測量的目的是反映線路垂直方向的地形起伏情況,為隧道、路基、橋梁、站場等工程設計提供基礎資料 。

利用Terrasolid軟件進行橫斷面自動采集時,為盡可能獲得所有地形變化處的高程,數據采集可能冗余,使得設計軟件在后續使用中無法承載,故需對自動提取的斷面數據進行抽稀處理。一般采用道格拉斯-普克算法,將橫斷面線近似表示為一系列地形起伏大于閾值的特征點[13-15],某斷面數據抽稀處理結果如圖5所示。

圖5 斷面數據抽稀處理成果對比

地形起伏閾值可根據地形變化情況和項目精度要求設置,如圖5所示,斷面左側為平地,右側為山地,如果按照統一的閾值抽稀處理,會出現平地點很少的情況,這與專業要求的“每隔一定間距需有點”相沖突,因此,在使用道格拉斯-普克算法進行斷面數據抽稀處理時,可以設定一個標準距離,保留該標準間隔邊距處的高程值,處理結果如圖6所示。

圖6 改進后的抽稀處理成果對比

抽稀處理后的斷面數據需要重新疊加到點云模型中,以確定其能夠真實反映地形起伏狀況。在提交橫斷面內業成果時,也需結合DOM或DLG提取地物信息和標注注意事項。

(3)地形圖測量

在鐵路定測階段,使用機載LiDAR點云數據進行地形圖測繪主要包括1∶2 000數字地形圖核補及特殊工點的1∶500地形圖制作。

①1∶2 000數字地形圖生產

主要采用立體或正射影像采集地物,利用機載LiDAR點云數據生產地貌相結合的作業模式。在Terrasolid軟件中提取地形特征點生成等高線和高程點數據,結合地物采集數據進行編輯、整飾成圖。

②特殊工點1∶500地形圖制作

其作業流程與1∶2 000地形圖成圖模式大致相同,不同之處在于若遇到地形比較復雜的區域,可以利用機載LiDAR地形特征點,立體或外業采集的特征點線構建三角網模型,生成等高線和高程點;當影像分辨率無法滿足1∶500地形圖作業要求時,地物元素可采用外業實測的方式。

3.4 精度對比分析

為檢查機載LiDAR點云的精度,確保成果的可靠性,對某新建鐵路進行外業實測,分別對線路的中線縱斷面、橫斷面結果進行比較分析,結果見表1、表2。

表1 縱斷面機載LiDAR與實測高程數據對比

表2 橫斷面機載LiDAR高差與實測高差數據對比

由表1可知,在植被稀疏的平地、丘陵地區,共對比了552個中樁點,用機載LiDAR點云內插,中樁高程與實測高程較差中誤差為0.11 m,91.30%的差值小于0.1 m;在植被茂密的山地、高山地區,共對比了8 631個中樁點,高程較差中誤差為0.34 m,56%的差值小于0.1 m,整體精度低于平地、丘陵地區。其中,差值較大的中樁點均位于密林地區的坎上、坎下、溝邊、溝底等區域。因此,在定測階段,不建議使用LiDAR數據進行中線測量,但在懸崖等人工無法到達的地方,可使用LiDAR點云數據進行輔助作業。

由表2可知,在植被稀疏的平地丘陵地區,對比120個斷面,共計2 615個斷面點,高差較差中誤差為0.15 m,97.25%的斷面點高差較差小于0.35 m,100%的斷面點高差較差小于0.5 m;在植被茂密的山地、高山地區,對比1 392個斷面,共計32 082個斷面點,高差較差的中誤差為0.46 m,73.33%的斷面點高差較差小于0.35 m,83.72%的斷面點高差較差小于0.5 m,95.15%的斷面點高差較差小于1.0 m。其中,位于坎上、坎下、溝邊、溝底等陡峭隱蔽地段的斷面點有805個,占比54.77%;植被茂密、遮擋的斷面點有750個,占比45.23%。經過分析,造成上述情況的原因有以下幾點:①機載LiDAR在植被茂密地區穿透能力不夠,使得地面的點云間隔無法滿足生產的密度要求;②房屋等人工構筑物遮擋,使得地面缺少LiDAR點;③機載LiDAR點云是離散點,存在一定間隔,在陡峭隱蔽的坎邊、溝邊會有無點情況;④機載LiDAR點云數據整體存在一定平面偏差,從而影響高程精度;⑤點云分類錯誤。

為對利用機載LiDAR點云數據獲取的橫斷面測量數據進行綜合評判,在新建鐵路路基段分別對橫斷面按照機載LiDAR與外業實測數據計算填方與挖方的土方量,結果對比分析如表3所示。

由表3可知,機載LiDAR橫斷面與外業實測橫斷面計算出的填方與挖方土石方量較差均低于3%,可滿足土石方計算的要求。

表3 機載LiDAR與實測路基土方量計算比較

4 結語

機載LiDAR在新建鐵路勘察設計定測作業中,可用于中線輔助測量、橫斷面測量、1∶2 000地形圖補測、特殊工點1∶500圖測量等作業,在使用機載LiDAR數據進行斷面生產時,可使用改進的道格拉斯-普克算法對斷面數據進行抽稀處理數據生產,主要結論如下。

(1)機載LiDAR點云數據處理中,在小范圍設置不同參數,再進行自動分類,可有效提高分類精度和效率;另外,在自動分類的基礎上,需加強人工輔助分類,保證陡坎、溝渠、植被茂密處的地面點滿足地形變化要求,在地形復雜和有遮擋的區域,可參考數字正射影像輔助分類。

(2)應注重內外業結合,以內業測量為主、外業檢核測量為輔的工作模式開展作業,可有效保證數據成果的精度。