城際鐵路先梁后拱法系桿拱橋施工監控技術研究

何志超 王 虎

(南京鐵路樞紐工程建設指揮部,南京 210042)

系桿拱橋具有建筑高度小、結構剛度大、跨越能力強、外形優美等優點,近年來得到了廣泛的應用。隨著城市交通網絡的迅速發展,不同線路之間的交叉跨越難以避免[1-2],橋梁工程跨越高速公路的情況也越來越多[3-4]。系桿拱橋屬于外部靜定、內部超靜定的結構[5],施工過程中,多種因素都會導致橋梁線形、內力出現偏差[6-7]。因此,在施工過程中對橋梁整體受力與線形進行監測和控制,具有非常重要的意義。

已有許多學者開展相關研究,薛禮建[8]以廣州地鐵六號線上的白沙河大橋為工程背景,研究系桿拱橋施工控制的內容與基本原理,認為橋梁的應力監測和線形監測在橋梁建設和管理方面起著重要作用;鄢余文[9]基于大蘆線二期浦星公路下承式系桿拱橋,對其主要構件的受力和主橋整體穩定進行分析;王法武[10]通過對上海北橫通道工程的研究,認為上跨鐵路剛系桿拱橋采用步履式頂推施工對鐵路安全影響較小;席紅星[11]采用有限元法對廣大鐵路關鳳大道大橋進行仿真分析,并通過控制立模高程對現場各工況下的撓度進行監測和調整。此外,倪傳志等也進行了橋梁施工監測、線形及索力控制等方面的探索[12-16]。

在施工過程中,系桿拱橋橋梁會經歷多次結構體系轉換,監控方案需結合具體工程實際制定。在現有研究的基礎上,借鑒相關經驗,制定某城際鐵路1-96m系桿拱橋的施工監控方案,采用Midas有限元軟件對橋梁施工進行了施工仿真分析,將仿真計算所得的系梁應力和變形、拱應力、吊桿應力和變形等理論數據與實測值進行對比,驗證施工方案的可行性,并提出改進建議,為同類工程提供有益參考。

1 工程概況及施工方案

某城際鐵路于DK273+507.15處跨越高速公路,高速公路現狀為四車道,寬28 m;規劃拓寬為雙向八車道,每邊增加7 m,總寬度為42 m。設計采用1-96 m系桿拱橋跨越,凈空5.5 m,采用先梁后拱法施工,主橋立面布置見圖1。系梁采用單箱三室預應力混凝土結構,橋面箱寬17.1 m,梁高2.5 m。底板厚30 cm,頂板厚30 cm,邊腹板厚35 cm,中腹板厚30 cm。系梁結構采用支架法現澆,其中,支架使用螺旋鋼管及貝雷梁形式組合搭設,為了消除非彈性變形,在底模安裝到位后,對模板及其支架系統進行預壓,預壓荷載不小于梁體自重及施工臨時荷載的1.1倍,待支架的非彈性變形消除后方可卸載。

圖1 橋梁立面(單位:cm)

拱肋采用懸鏈線線形,矢跨比1/5,矢高19.2 m,橫斷面采用啞鈴形鋼管混凝土截面,截面高3.0 m,沿程等高布置,鋼管直徑為1 000 mm,由16 mm鋼板卷制而成,拱肋之間采用厚16 mm的腹板連接,兩拱肋之間共設5處橫撐,拱頂處設“米字撐+2個一字撐”,拱頂至兩拱腳間設2處K形橫撐,橫撐由截面積為500 mm、400 mm和360 mm的圓形鋼管組成。鋼管拱肋由廠內分段預制,現場搭設臨時支架分節吊裝就位,主拱管拱腳安裝應在系梁混凝土澆筑前完成,再與系梁同時進行混凝土澆筑。

鋼管拱肋內混凝土強度達到設計強度后,開始安裝吊桿并張拉。采用縱向雙吊桿體系,共設18對吊桿,吊桿中心縱向間距為8 m,雙吊桿中心距為0.8 m。

2 有限元計算模型

使用有限元軟件Midas進行全橋建模,根據工程實際和相關標準要求,系梁、拱腳采用梁單元,拱肋采用施工聯合截面,吊桿采用桁架單元。共建立401個節點,454個單元。拱肋截面的聯合程序與實際施工程序一致,首先吊裝拼接鋼管,然后泵送下弦桿管內混凝土,最后泵送上弦桿管內混凝土。模型中施加的靜力荷載包括:自重、二期恒載、預應力荷載以及溫度荷載。為方便數據分析和處理,每組2根吊桿取其應力的平均值。有限元計算模型見圖2、圖3。

圖2 拱肋施工模擬

圖3 整橋模型

3 系桿拱橋施工監測技術

為保證所有監測工作的統一,提高監測數據的精度,結合橋梁設計和施工方案,監測工作采用整體布設,分級布網的原則,首先布設統一的監測控制網,再在此基礎上布設監測點。本工程變形監測的精度等級采用三等。

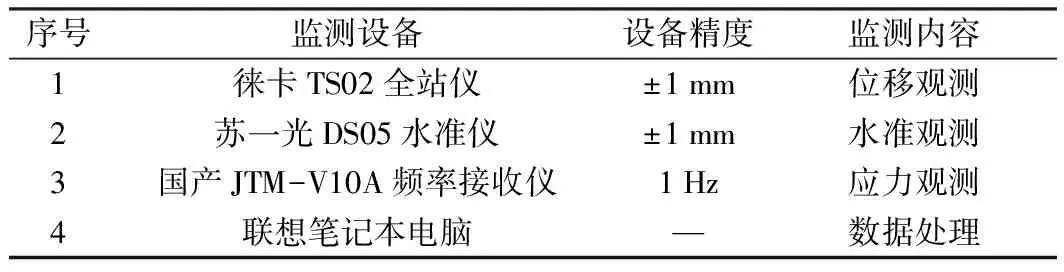

施工監測的內容包括系梁高程、系梁的軸線偏位、系梁應力、支架位移、拱應力、吊桿應力等6個部分,測點布置見圖4。監測設備及監測內容見表1。

表1 監測設備及監測內容

圖4 測點布置

4 系桿拱橋結構監測與控制

4.1 線形監測分析

監測點布置情況見圖4,系梁軸線偏位情況見圖5,通過實測,軸線偏位均小于1.5 mm。

圖5 系梁中心線偏位

圖6為成橋系梁累計沉降曲線,由圖6可知,左、中、右三軸線的線形實測值和理論計算值吻合較好,系梁在中軸線跨中位置產生最大沉降(5 mm),表明全橋線形最終控制良好。

圖6 系梁累計沉降

表2為臨時支架的累積變形情況,由表2可知,支架變形實測值與理論值十分接近,變化趨勢基本一致,最大橫向變形為5 mm。兩側支架累積變形大于中間支架。

表2 臨時支架累積變形理論與實際對比 mm

4.2 應力監測分析

系梁應力監測時間為3月24日至6月25日(共93 d),拱肋應力監測時間為5月19日至6月18日(共29 d),拱肋于5月18日完成拼裝合龍,6月19日開始吊桿第一次張拉。

圖7為施工期間系梁和拱肋的應力監測結果,從圖7中可以看出,系梁應力在拱肋結構拼裝完成后產生突變,5月31日拱肋混凝土壓注完成后,多點支撐結構解除,拱肋應力達到最大值,系梁應力達到拱肋拼裝完成以來的最小值,隨后系梁、拱肋協調變形,內力重新分布。

圖7 系梁及拱肋應力監測結果

圖8為拱肋混凝土壓注完成后系梁與拱肋的應力分布。系梁最大應力為4.6 MPa,位于支點處;拱肋最大應力為4.2 MPa,位于右拱跨中及左拱拱腳處。拱腳處應力理論值與監測值相差較大,主要是由于拱腳處受力復雜,其他位置與實測值非常接近。

圖8 系梁及拱肋應力分布

4.3 吊桿內力監測與控制

表3為一次張拉和一次張拉后吊桿內力與目標值的對比,由于具有對稱性,取1/2跨橋作為研究對象。第一次張拉后,所有吊桿均正常受力工作,兩端吊桿力較大。根據第一次張拉吊桿內力監測結果,首先對中間位置的吊桿進行補張拉,再將施工方案調整為系梁支架拆除后再進行二次張拉,拆除時左右兩側對稱拆除。第二次張拉結束后,吊桿內力與設計值接近,誤差不超過5%,全橋索力分布較均勻。

表3 最終吊桿力實測值與設計值對比

5 結論

對某城際鐵路1-96 m系桿拱橋施工方案進行仿真分析,以及進行施工過程中的線形控制、吊桿力控制和應力監測,并對比計算理論值和監測值,確保成橋狀態滿足設計要求,主要結論如下。

(1)成橋狀態下系梁中心軸線跨中位置累積沉降最大,為5 mm,軸線偏位最大為1.5 mm,臨時支架最大橫向位移為5 mm,全橋線形控制良好,施工方案合理可行。

(2)拱肋結構拼裝完成時,系梁應力產生突變,拱肋混凝土壓注完成后,拱肋應力達到最大值,系梁應力則達到拱肋拼裝完成以來的最小值。

(3)吊桿第一次張拉后,兩端吊桿力較大,中間則偏小,應根據監測結果對后續施工方案進行調整,第二次張拉后,全橋索力均勻分布,與設計值偏差小于5%,滿足設計要求。