地鐵車站附屬明挖基坑開挖分析

曾超

(中鐵第五勘察設計院集團有限公司東北分院,黑龍江 哈爾濱 150000)

隨著我國城市化進程的不斷加速,城市用地日趨緊張,地鐵車站往往敷設在城市主干道人流量大、建筑物密集的位置。為降低基坑開挖的風險需從自身風險、環境風險和監控量測等方面綜合考慮分析,從而選出相對穩定安全的基坑開挖支護方案。

1 工程概況

本站位于哈爾濱市主干道,2 號出入口周邊現狀為辦公樓(高層民用住宅裙房建筑3/16 層),框架結構,一層地下室,樁基礎,深約22m 左右,地下現狀為商服及住宅小區停車場。該建筑物距離2 號出入口最近處約為3.1m,出入口最深處覆土約7.2~7.6m,標準段跨度為7.7m,人防段跨度為9.2m;基坑開挖最深處深度約14.5m,平直段深度約13.5m,采用明挖法施工。本站所處地貌單元為崗阜狀平原,地基土分布較均勻,性質變化較大。表層由雜填土組成,上部地基土主要由粉質黏土組成,下部主要由中粗砂夾厚薄不均的黏性土組成。地面標高在141~142m 左右,自然高差約為0.8m 左右。

2 風險分析及設計應對措施

2.1 風險分析

基坑開挖時不論是對基坑自身的影響,還是對周邊環境的影響,關鍵環節在于基坑變形的控制,控制好基坑變形,不僅能更好的保證基坑自身的安全,更能減小對周邊環境的影響。從設計角度來說,基坑變形控制不當的主要原因在于支護結構偏弱或支撐體系設計不合理,因此針對風險,基坑支護進行了針對性設計:

a.本場區為粉質黏土,基坑范圍內無地下水,基坑深(約13.5m),臨近重要建筑物,保護要求較高。因此設計擬采取Φ800mm 圍護樁來控制基坑變形,進而減少對建筑物沉降的影響。

b.結合13.5~14.5m 的基坑深度設置了三道鋼支撐(直徑609mm,壁厚16mm)。為最大程度控制變形,將第一道支撐設置于貼近地面位置,有效控制第一步開挖引起的變形,將第二道支撐設置于頂板以上位置,有效控制開挖和拆除下部支撐工況的變形;將第三道支撐設置于距坑底4m 處,在保證施工空間的同時,保證最大程度的控制基坑變形。

c.通過理論計算及數值模擬計算,來預測分析基坑開挖產生的土體擾動對建筑物沉降的影響(現取最不利兩工況為例),計算分析結果如下:

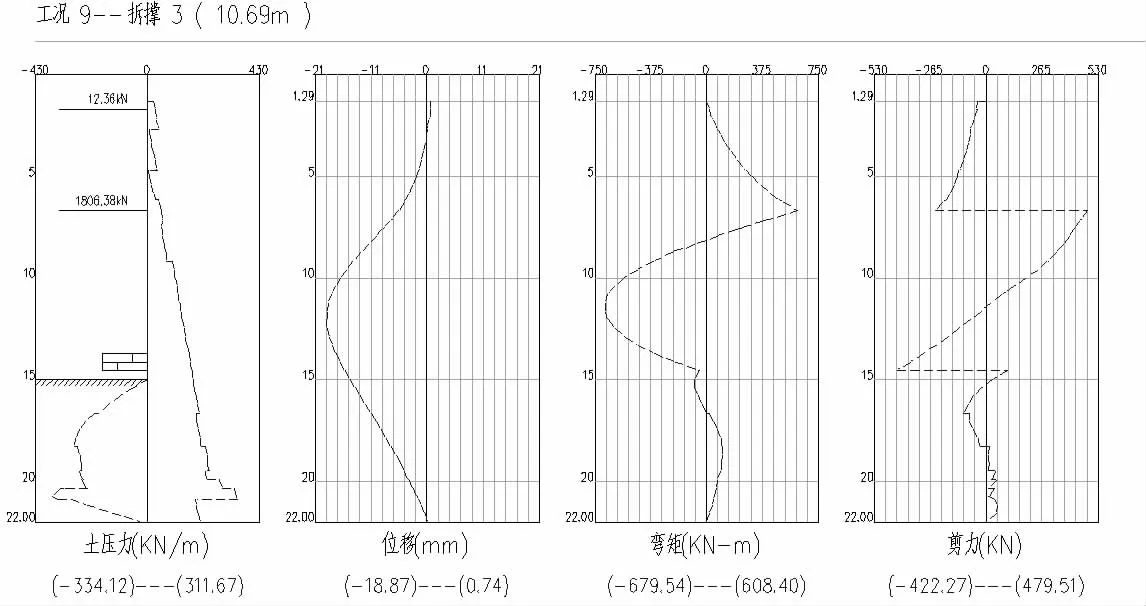

拆除第三道支撐:(圖1、2)

圖1 圍護結構變形圖

圖2 建筑物沉降圖

該工況為:底板澆筑完成,拆除第三道支撐,此時圍護結構最大變形為18.87mm,通過模擬計算結果可知,與基坑相鄰兩排樁基受基坑開挖影響最大,沉降值分別為0.0019m 及0.0011m,差異沉降值約為0.0008m。

拆除第二、一道支撐及回填:(圖3、4)

圖3 圍護結構變形圖

圖4 建筑物沉降圖

該工況為:主體結構完成,拆除最后兩道支撐及回填:此時圍護結構最大變形為18.87mm,圍護結構水平位移≤0.3%H(H 為基坑深度)且小于等于30mm;通過模擬計算結果可知,與基坑相鄰兩排樁基受基坑開挖影響最大,沉降值分別為0.0023m 及0.0014m,差異沉降值約為0.001m。根據《建筑地基基礎設計規范》規定,結合本工程特點,建筑物差異沉降允許值取0.001L(L 為基礎凈距=7m,0.007m),建筑物沉降允許值取15mm,建筑物傾斜取0.001 作為控制值指標。建筑物差異沉降值0.001m<0.007m,小于控制值。

通過上述分析可知,在基坑開挖過程中,對建筑物影響最大的工況為拆除第三道支撐時,樁水平位移達到最大變形值,建筑物的沉降值也有較大突變,因此該工況為風險最大的工況;隨著基坑開挖至結構回筑工序中,建筑物沉降隨之增加,拆除第一、二道支撐后,沉降最終達到最大。

2.2 設計應對措施

2.2.1 控制基坑變形及控制周邊環境風險的常用措施主要從自身措施和附加措施兩方面考慮。

自身措施主要包括:

a.優選圍護結構形式;

b.提高圍護結構剛度。

附加措施:

a.隔離保護;

b.土體改良;

c.其他措施。

本場區為粉質黏土,基坑范圍內無地下水,基坑深(約13.5m),臨近重要建筑物,保護要求較高。因此設計采取加強基坑自身措施來控制基坑變形,進而減少對建筑物沉降的影響,即采取Φ800mm 圍護樁+3 道鋼支撐(1.5m、5m、4m,基坑變形不利位置)體系。

2.2.2 因建筑為重要建筑物,距離基坑較近,基坑變形會引起土體擾動,導致建筑物沉降,因此基坑變形控制標準按照二級進行設計:地面沉降量≤0.2%H(基坑深度),水平位移0.3%H(基坑深度)且≤30mm。

2.2.3 針對各工況風險,尤其在拆除第三道支撐工況時其風險最大,提出合理的基坑開挖順序及相關要求,如結構混凝土未達到強度要求時,不得拆撐等。

3 風險監控量測

3.1 監控量測控制標準

根據《建筑地基基礎設計規范》規定,結合本工程特點,建筑物差異沉降允許值取0.001L(L 為基礎凈距=7m,0.007m), 建筑物累計沉降允許值取15mm,建筑物傾斜取0.001 作為建筑物各項指標控制值。

3.2 監控預警的原則及處理措施

城市軌道交通工程監測應根據工程特點、監測項目控制值、當地施工經驗等制定監測預警等級和預警標準。城市軌道交通工程施工過程中,當監測數據達到預警標準時,必須進行警情報送。

根據軌道交通工程監測預警體系,工程監測預警等級可劃分為三級,黃色預警為變形監測的絕對值和速率值雙控指標均達到控制值的70%,或雙控指標之一達到控制值的85%;橙色預警為變形監測的絕對值和速率值雙控指標均達到控制值的85%,或雙控指標之一達到控制值;紅色預警為變形監測的絕對值和速率值雙控指標均達到控值。

當量測中發現指標超限時,應立即停止施工作業,并及時通知監理工程師及設計工程師,召開現場相關會議,分析與查找原因,提出對策,采取可靠措施后方可施工,具體處理措施如下:

a.當安全性為“黃色預警”時,應加密監測頻率,加強對排水管線的水平、豎向位移、差異沉降的監測;

b.當安全性為“橙色預警”時應加強施工措施,加強觀測,并召集設計、施工及監測單位進行會診,對可能出現的各種情況作出判斷和決策,啟動備用方案;

c.當安全性為“紅色預警”時,應立即停工,并啟動應急預案。

4 結論

在地鐵車站基坑設計中,設計人員要從場區水位地質、周邊環境、基坑自身特點等角度出發,充分考慮多種因素,選定最佳的圍護結構設計方案。對于地鐵基坑來說,它相比于其他的建筑基坑要深很多,并且分布于城市主干道上方。這就使得城市交通存在一定的風險威脅人們的生命財產安全,所以必須在地鐵基坑工程施工過程中采取科學合理的措施并結合工程的實際情況,有效的控制施工風險。