基于知識圖譜的國際心理資本研究回顧與展望*

向松柏 林宛儒 馮惠敏*

(1.武漢大學教育科學研究院,武漢 430070;2.樂山師范學院特殊教育學院,樂山 614000;3.福建師范大學心理學院,福州 350108)

1 引 言

人才是第一資源,人才是事業發展最寶貴的財富(習近平,2018)。越來越多的組織認識到“人”的重要性,更加關注“人”如何幫助組織獲得持續的核心競爭力。積極組織行為學(Positive Organizational Behavior)認為人的潛力是無限大的,管理者可以通過激發員工的潛能來提高其工作績效,從而增強組織的競爭優勢。2004年,路桑斯(Luthans)創造性地將積極心理學思想延展到組織行為學領域,提出心理資本(psychological capital)概念(Luthans et al.,2004),引發了管理學、社會學、經濟學、心理學等領域研究者的廣泛關注,心理資本的相關研究成果不斷累積,正逐步成為組織行為學的主流議題(Youssef,2014)。

心理資本是個體成長和發展中一種積極的、可測量、可開發、可管理的心理狀態或心理能量,具體包括效能、樂觀、希望和韌性四個維度(Luthans et al.,2007)。心理資本是能將員工潛力轉化為現實能力的重要工具(蔣建武,趙曙明,2007),它超越了人力資本和社會資本,對個體態度、行為和績效產生顯著影響(Luthans & Youssef,2004;Avey&Reichard,2011)。以循證為基礎的心理資本得到國內外諸多研究的支持,心理資本的有效開發與管理能為組織和國家經濟的可持續增長提供原發性動力。全球有數以千計的研究和應用項目,在探究心理資本及其對改善個體、群體、組織效力的幫助(Luthans et al.,2015)。

近年來有學者對心理資本進行了文獻綜述性研究,但這些研究存在三個方面的不足:研究方法上,已有綜述著重從理論上梳理當前研究的進展,缺乏對整個研究的動態研究過程與發展趨勢的系統性呈現;研究范圍上,有研究選擇國內CNKI數據庫中的文獻為樣本進行計量分析(莫贊,羅敏瑤,2019),但無法完整反映國內外心理資本研究的整體圖景;研究內容上,已有綜述性研究主要涉及心理資本的概念、結構、測量、影響因素和作用,而鮮有研究回顧與分析心理資本研究的現狀、熱點與動態演化趨勢。因此,本文主要采用文獻計量分析方法,對近17年(2004—2020年)Web of Science數據庫中心理資本的相關文獻進行可視化分析,系統探討國際心理資本研究的現狀、熱點和趨勢,以期為后續研究和實踐探索提供依據和啟示。

2 研究方法

2.1 研究工具

本文采用陳超美開發的信息可視化軟件CiteSpace(5.7.R2)分析心理資本領域研究的分布情況、研究熱點和趨勢。CiteSpace的設計及功能實現有著極其深刻的理論基礎,圖譜直觀清晰、可讀性強,通過對文獻動態發展進行可視化語言以及空間布局分析,把該領域的演進歷程以知識圖譜的形式呈現,圖譜表征的研究熱點和前沿問題能夠有效地幫助學者掌握該領域的知識基礎(李杰,陳超美,2016;龍飛騰,劉國華,蔡建雯等,2020)。圖譜中的N表示節點總數,E為網絡中的連線總數,表征合作關系狀況。網絡密度(density)描述作者或機構合作的緊密程度。

2.2 數據收集

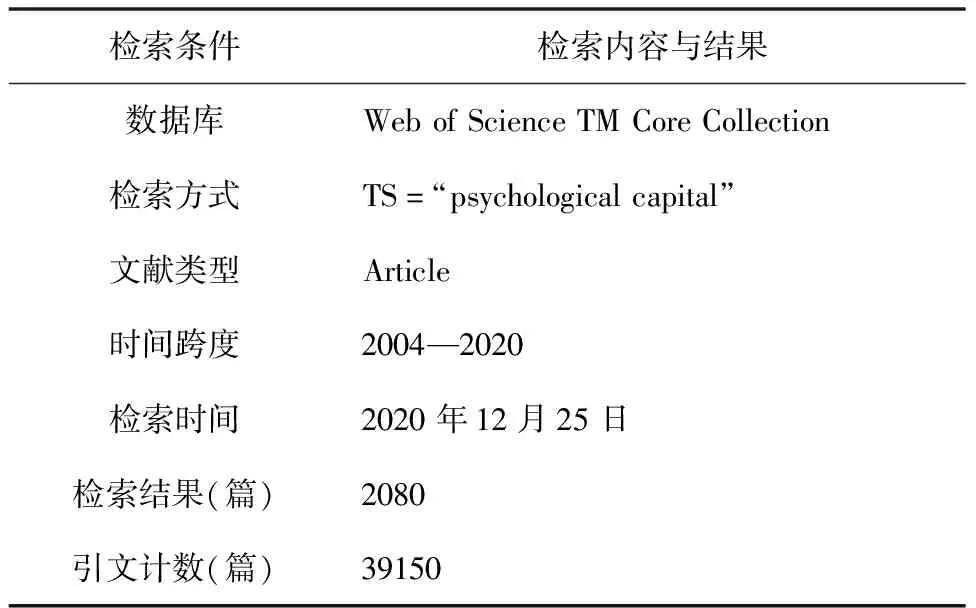

Web of science是全球最大和最負盛名的引文數據庫之一,這是目前知識圖譜分析所支持的主要的數據庫,內容涵蓋SCI-EXPANDED,SSCI,CPCI-S,CCR-EXPANDED等(馬婧,周倩.2019)。研究以Web of Science作為數據檢索平臺,以“文獻類型=‘article’,時間=‘2004~2020’,主題詞=‘psychological capital’”為條件,通過閱讀文獻摘要進行人工識別,排除不相關文獻后,檢索得到2080篇英文施引文獻、39150篇被引文獻。詳細數據采集指標及收集情況見表1。

表1 心理資本研究知識圖譜分析數據源

3 國際心理資本研究現狀

3.1 文獻數量

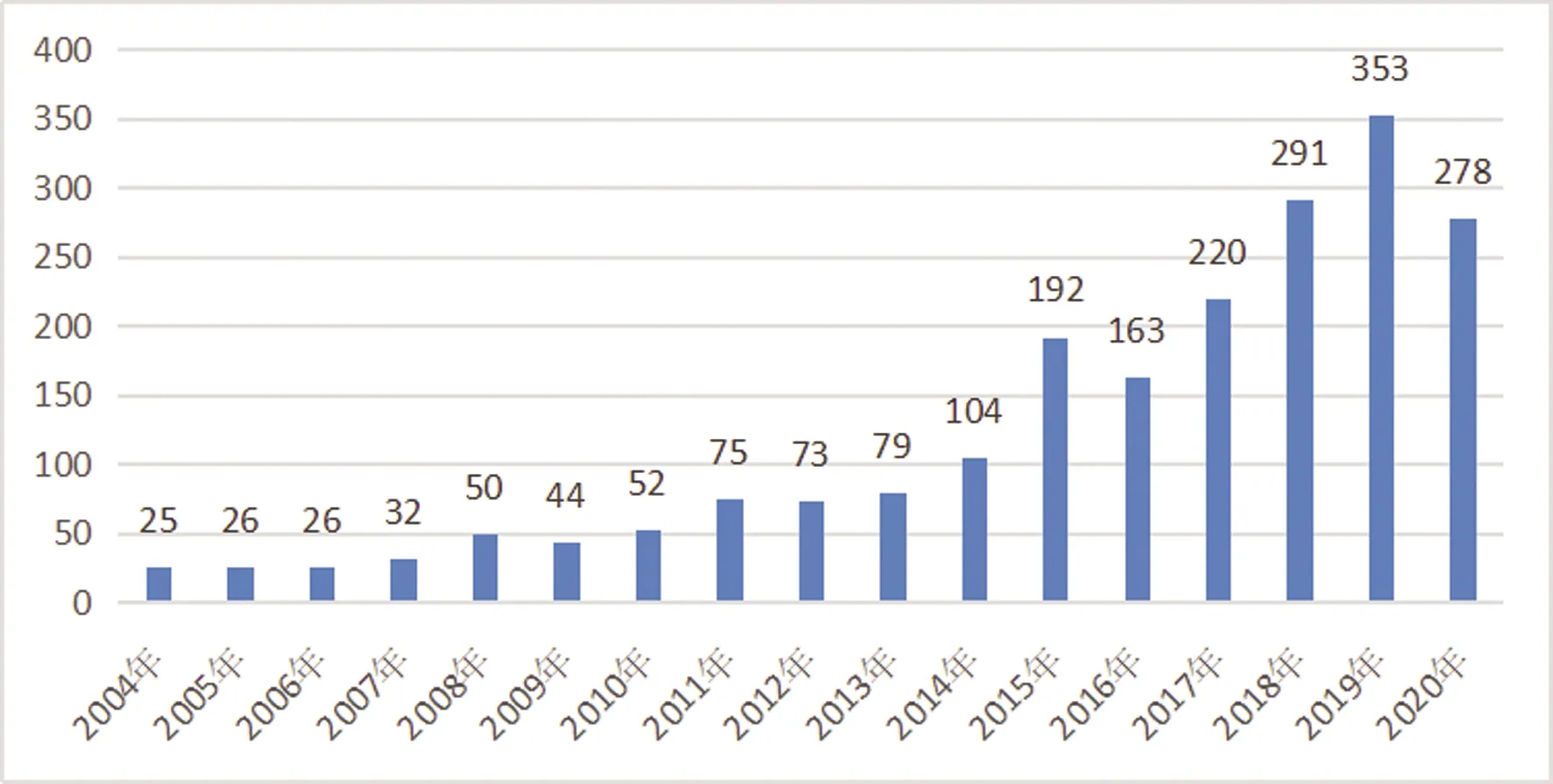

從圖1可以看出,2004年至2020年,心理資本領域的發文量呈現曲線上升趨勢。其中2004—2010年發文量處于徘徊上升階段,年均發表論文不超過50篇。隨著積極心理學以及積極組織行為學的發展,心理資本的相關研究也日益深入,發文量自2014年起進入爆發期,隨后幾年的發文量均在100篇以上,2019年達到353篇的高峰。整體上,近17年發文量的變化趨勢表明心理資本的研究呈現出逐步發展態勢,并且近年來進入蓬勃發展時期。

圖1 心理資本研究SSCI發文數量(篇)

3.2 主要國家分布

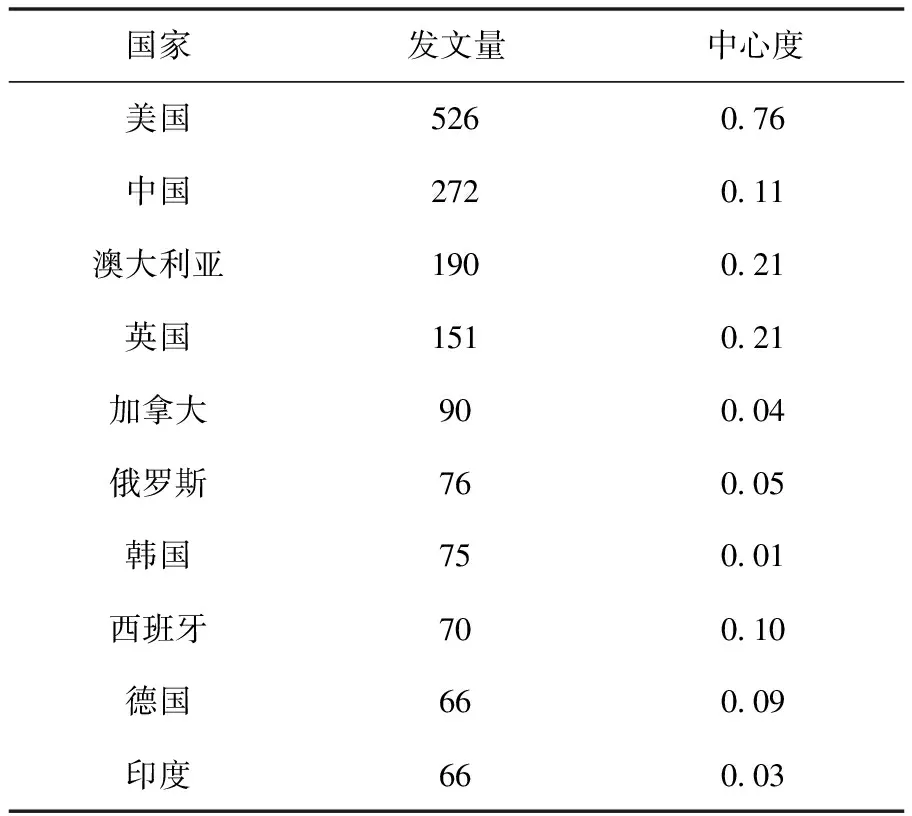

知識圖譜中每一個節點代表一個關鍵詞,節點大小代表其頻次高低。可視化軟件還會將中心性較高的關鍵詞用紫色的圈標注出來。根據社會網絡分析理論,點的中心度是節點在整體網絡中所起連接作用大小的度量(蕭子揚,葉錦濤,2020),中心度越大,說明其在知識網絡中的重要性越高,節點之間連線的粗細代表關鍵詞之間聯系緊密程度。通過CiteSpace對樣本數據進行國家的可視化分析后得到節點數=117,連線數=501,密度Density=0.0738的國家合作網絡圖譜(圖2),形成了以美國、澳大利亞和英國為中心向外輻射的心理資本研究國際合作網絡。具體來看,美國在心理資本領域發文量達526篇,遠遠高于其他國家,且其節點中心性最大,高達0.76。我國在心理資本領域發文量有272篇,位居第二位,但節點的中心度相對較低,為0.11,低于澳大利亞和英國的中心度0.21。

圖2 心理資本研究主要國家網絡圖譜

表2 SSCI期刊國家發文量(前10)

3.3 主要研究作者和研究機構分布

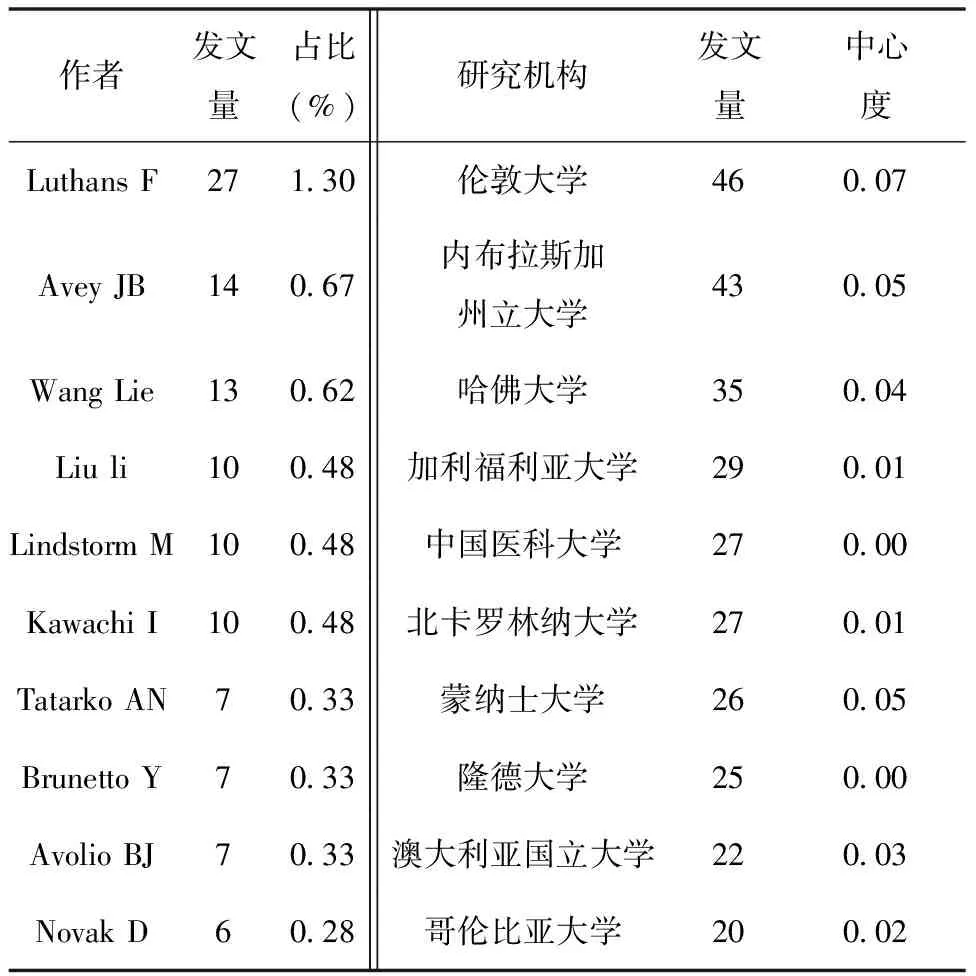

通過CiteSpace進行研究作者和機構的可視化分析,可以看出發文量最多的是美國學者Luthans F,共計27篇,占樣本總量的1.3%;其次是美國學者Avey JB發表14篇,中國學者Wang Lie發表13篇,分別占比0.67%和0.62%(表3)。心理資本研究高產作者前十名中以美國學者為主,中國學者占據兩席,表明我國學者對心理資本領域的高度關注,并開展了一系列探索研究。從研究機構的來看,倫敦大學在心理資本領域發文量為46篇,且其節點中心性最大,為0.07。美國的內布拉斯加州立大學和哈佛大學發文量同樣較多,分別達43篇和35篇。發文量前10名的研究機構美國高等院校占5所,我國高等院校僅占一席,為中國醫科大學,其中心度為0。可見我國學者對心理資本研究表現出較大的探索熱情,但現有研究的國際影響力較小,與其他地區研究機構之間尚未形成互動良好的合作網絡。

表3 心理資本研究的主要研究作者和研究機構

4 國際心理資本研究熱點

4.1 心理資本研究高頻關鍵詞分析

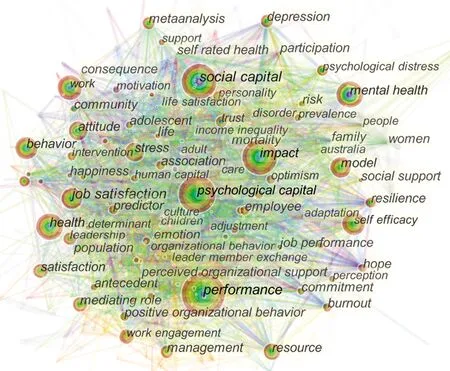

關鍵詞是對文獻內容的高度概括與提煉,能夠詮釋與表達研究的主題。基于共詞分析法,在文獻信息中提取關鍵詞頻次高低分布,可以分析出某一領域的發展動態和研究熱點(祁燦,周小李,2020)。為了解心理資本領域的研究熱點問題,繪制出關鍵詞的可視化圖譜(圖3),圖譜中共有553個節點,4659條連線。在關鍵詞共現網絡中,節點越大則代表關鍵詞詞頻越高,并且和主題的相關性越強;節點間的連線表示兩個關鍵詞之間有著共現關系,且連線的粗淺代表著二者共現關系的強弱(楊萌等,2020)。

圖3 心理資本研究關鍵詞共現圖譜

在關鍵詞共現網絡中,排名前十位的高頻關鍵詞依次是心理資本(431次)、績效(426次)、作用(372次)、社會資本(290次)、健康(207次)、心理健康(182次)、自我效能感(171次)、行為(169次)、工作滿意度(165次)和模型(162次),詳見表4。中心度是用于顯示節點重要性的指標,中心度排名前五的關鍵詞分別是“績效”“健康”“社會資本”“模型”“團隊”,國際心理資本領域的研究主要圍繞著上述五個領域開展,心理資本與社會資本的關系,心理資本模型的構建,心理資本對績效、團隊和健康的影響是研究的熱點問題。此外,頻次和中心度較高的關鍵詞還包括“壓力”“管理”“韌性”“中介”“信任”“參與”“承諾”“領導力”“樂觀”“工作投入”等,這些關鍵詞一定程度反映了近17年來心理資本研究所涉及的主要話題。

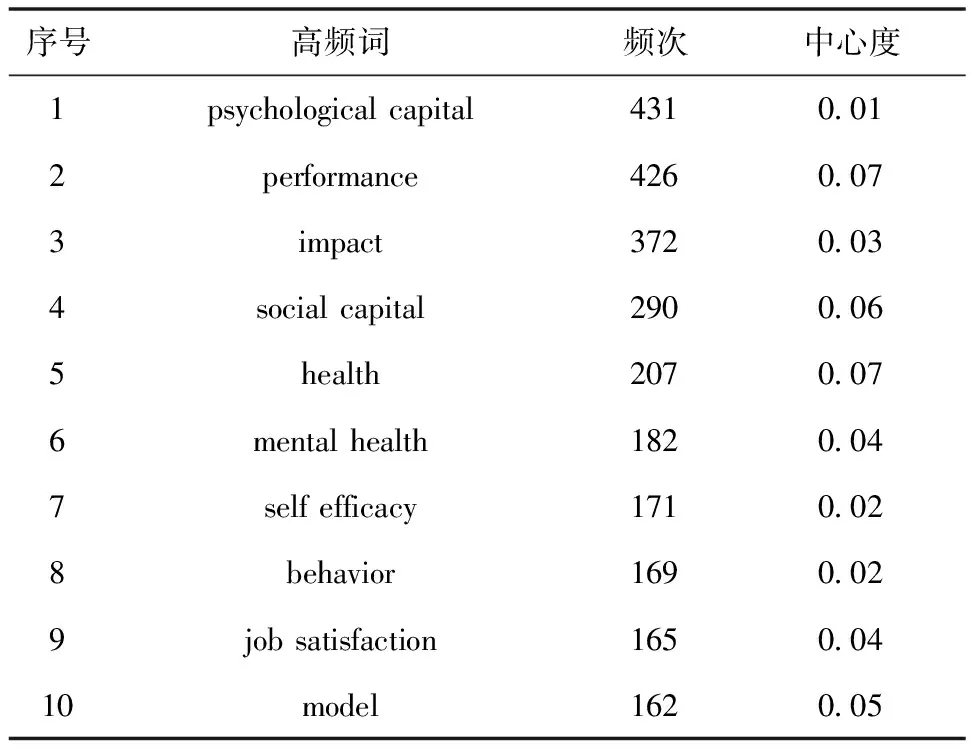

表4 Web of Science數據庫中心理資本領域高頻詞(前十)

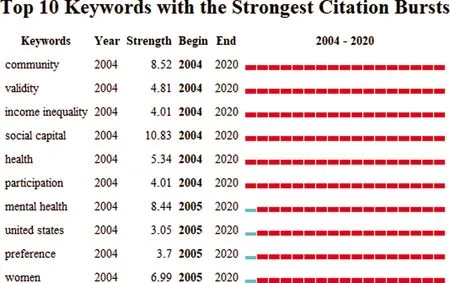

4.2 心理資本研究的突變詞分析

突變詞是指在較短時間內出現或使用頻次較高的詞,根據突變詞的突現率及突現年份,可以幫助研究者識別研究領域的熱點和前沿問題(孫曉紅,韓布新,2018)。從心理資本突變詞圖譜(圖4)可見,心理資本研究的突變詞始于2004年,早期是對“團體”“效度”“收入不平等”“社會資本”“健康”“參與”的研究;2005年開始,“心理健康”“美國”“優先權”“女性”等突變詞出現,說明這些研究方向是當時新興的研究熱點。排名前十的突變詞均一直持續到2020年,說明學者們對這些研究問題的興趣持續不減。突現率最高的三個詞是“社會資本”“團隊”“心理健康”,突現率依次為10.83、8.52與8.44,可以看出這些主題是當前甚至是未來心理資本研究的熱點。

圖4 2004—2020年心理資本研究突變詞圖

5 國際心理資本研究的演進歷程

5.1 心理資本研究的演進階段

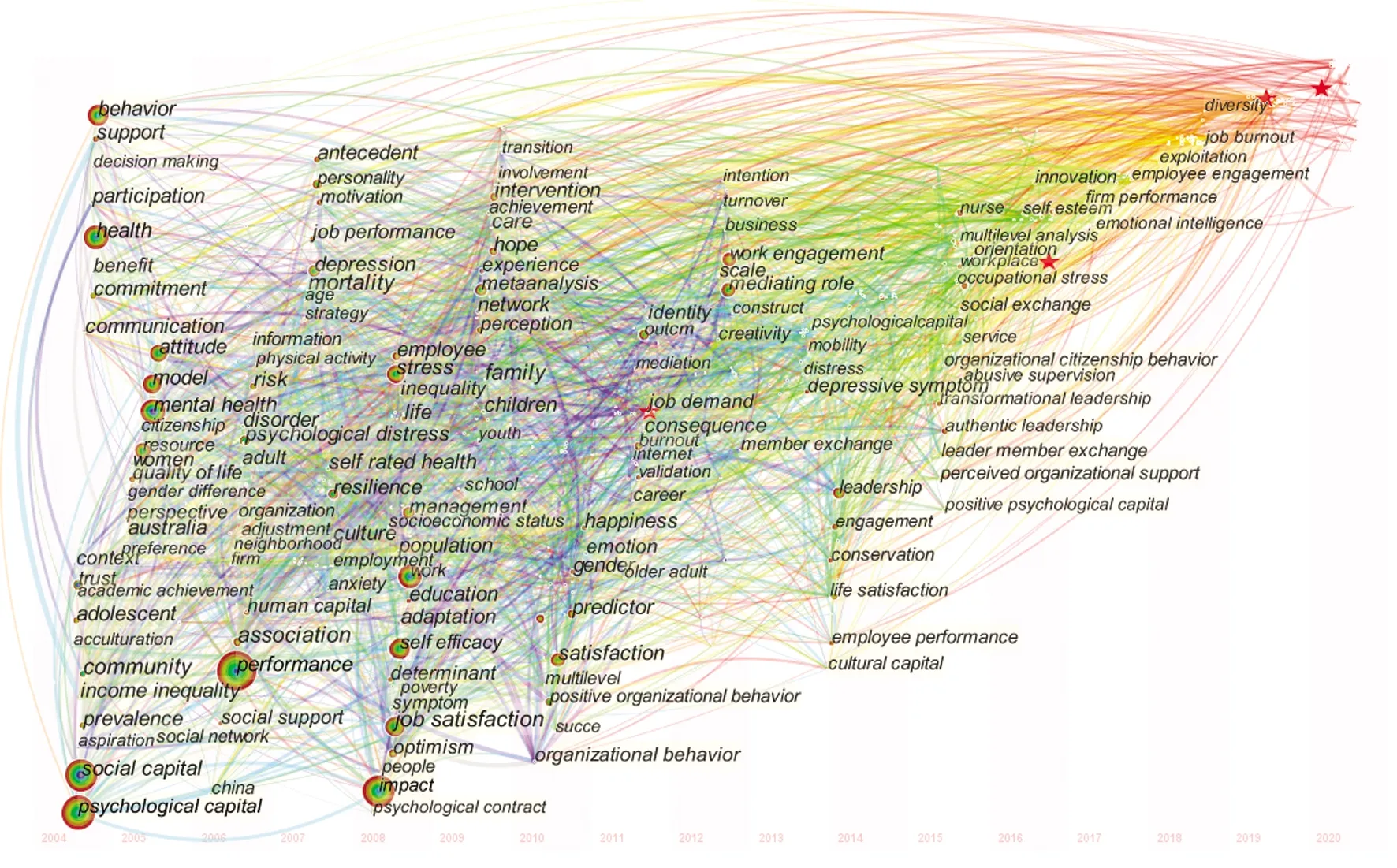

為厘清國際心理資本研究的演進歷程,本文繪制了關鍵詞時區圖譜(Timezone View,見圖5),該圖譜主要利用時間維度表示熱點動態演化過程。依據時區圖譜不同時間段進行關鍵詞橫向的解讀,可將心理資本研究大致分為3個時期:研究引入階段、研究拓展階段和蓬勃發展階段。

圖5 2004—2020年國際心理資本研究關鍵詞時區圖譜

第一個時期為心理資本研究引入階段(2004——2008年),總體發文數占比較小(7.6%),高頻關鍵詞節點數相對較少,關鍵詞主要有績效、人力資本、積極心理學、組織承諾、韌性等(圖5)。在此階段,研究者們著重關注心理資本的理論構建,探索其內涵、結構與作用。首先,心理資本的概念,主要有以下三種觀點:(1)特質論認為心理資本是一個人的內在特質或人格特征(Hosen & Youssef,2004);(2)狀態論認為心理資本是個體的一種積極的心理狀態(Avolio et al.,2007);(3)綜合論則認為心理資本同時具有特質性(相對比較穩定)和狀態性(可開發與管理)兩種特點(Luthans & Youssef,2007)。其次,學者們依據對心理資本的不同理解建構了不同維度的結構(Youssef & Luthans,2007;Jensen & Luthans,2006;Luthans & Youssef,2004;Luthans et al.,2007),并在此基礎上編制了測量工具。最后,本階段研究主要關注心理資本對人力資源管理的作用,考察其對工作績效、態度和行為的影響,如心理資本及其維度對員工的工作績效、滿意度、組織承諾的積極影響(Larson & Luthans,2006;Luthans et al.,2005),以及對離職意向、曠工的消極影響(Avey et al.,2006)。概括而言,這一階段研究主要是在人力資源管理方面,存在研究對象取樣局限、研究變量少、作用機制不明朗等問題。

第二個時期為心理資本研究拓展階段(2009—2014年),高頻關鍵詞節點數較多,并且連線密集,總體發文數占比為20.5%。這一階段心理資本開始蓬勃發展,研究領域不斷拓展,研究內容更加細化,高頻關鍵詞增加了元分析、組織行為、自尊、希望、工作投入、干預、幸福感、創造力等(圖5)。此階段,大量的研究探討了心理資本與員工創造力、求職、健康、解決問題與創新之間的關系(Sweetman et al.,2011;Chen & Lim,2012;Avey et al.,2010;Luthans,Youssef & Rawski,2011)。元分析表明,心理資本不僅能有效提高員工的工作滿意度、組織承諾和主觀幸福感,還能提高員工的組織公民行為、主觀和客觀職業成功,而且可以減少員工的離職行為和工作壓力、工作倦怠等異常行為(Avey et al.,2011)。這一階段研究對象從企業員工拓展到大學生、公務員、運動員、教師、失業人員、農民工等群體;研究內容也從單獨探討心理資本的概念、結構及其結果變量,發展到心理資本的中介作用、跨水平分析和開發應用,如將心理資本應用于團體層面,并提出了團隊心理資本開發與管理的建議(Mathe et al.,2017)。

第三時期為心理資本研究蓬勃發展階段(2015——2020年),高頻關鍵詞節點數多,發文量繼續迅猛增長,總體發文數占比較大(71.9%)。高頻關鍵詞主要有應對策略、組織支持感、職業壓力、變革型領導、真實領導力、資源保存理論、中介效應等(圖5)。心理資本研究的內容和范圍進一步拓展,心理資本作用機理研究更加深入,越來越多的學者重點考察心理資本對不同變量的影響及其自身的中介或調節作用。如心理資本與工作滿意度、工作投入、倦怠、情緒勞動、心理氛圍與離職意向的關系(Demir,2018;Kurt & Demirbolat,2019;Li et al.,2019;Rehman et al.,2017;Zhang,Zhang & Hua,2019;Tosten & Toprak,2017;Munyaka et al.,2017),對敬業度、心理健康、學業成就、幸福感、個人成長、真實領導力和組織公民行為的影響(Datu et al.,2016;Estiri et al.,2016;Sood,2017;Li et al.,2018;Soykan,Gardner&Edwards,2019;Yan,2016;Sepeng et al.,2020;Luthans et al.,2019),及其在情緒勞動策略與工作倦怠之間、社會支持與工作投入間、管理承諾感知和安全行為間、工作家庭沖突和工作倦怠之間的中介和調節作用(Xi,Xun&Wang,2020;Peng et al.,2019;Ye et al.,2017;Pu et al.,2017)。并對心理資本的前因變量、結果變量和調節因素系統地歸納,構建了較完善的心理資本作用機制模型。針對不同職業不同特點人群心理資本的干預與開發研究大量涌現,其應用范圍不斷拓寬,從企業擴展到政府、體育、軍隊、教育和醫療等領域。總體來看,本階段的心理資本研究在研究對象、研究內容、應用領域方面都得到了巨大的發展。

5.2 心理資本研究的演進特征

縱觀17年來國際心理資本研究的演進過程,大致可以歸納出以下三個特征:

一是心理資本的結構維度和測量方法呈現多元化趨勢。首先,關于心理資本的結構,早期研究者Goldsmith(1997)提出心理資本是單維的,個體的自尊就是心理資本。而后,鑒于自我效能的動態性和內隱性,Luthans等(2004)、Jensen和Luthans(2006)在測量心理資本時使用了僅包含希望、樂觀和韌性的三維結構。2007年,Luthans和Avolio等人基于心理資源理論和拓展建構理論,建構了包含希望、樂觀、自信和韌性的心理資本四維結構說,受到學界的普遍認可,并進行了大量的實證研究。對于心理資本結構的認識變化軌跡,在關鍵詞時區圖譜(圖5)中可以得到印證。在研究引入階段,相關的熱點主題主要有“自信”“測量”“結構”“樂觀”,研究拓展階段出現越來越多的熱點主題在一定程度上符合納入心理資本結構的標準,如“幸福感”“信任”“創造力”“情緒智力”等可作為潛在的構成要素。其次,測量工具從單一的測量問卷發展到維度更加豐富、結構更加穩定的多維度問卷,如Luthans等編制的三個維度的心理資本量表和Luthans,Avolio等編制的心理資本問卷(Psychological Capital Questionnaire,PCQ)。同時,測量方式也不斷豐富。為了對心理資本進行有效測量,觀察法、專家評定和內隱測量等方法也得到了廣泛應用,如Harms和Luthans(2012)開發的《內隱心理資本量表》(I-PCQ)。不難發現,目前心理資本結構維度和測量顯現出多元化發展的趨勢,但學界對心理資本結構的認識仍未達成共識,測量方法以問卷調查的橫斷研究為主,仍然較為單一。

二是心理資本的研究內容從簡單的因果關系到作用機制拓展。心理資本結果變量和前因變量不斷豐富,從單一的人力資源管理領域拓展到學業、心理健康等領域。作用機制方面,隨著時間的發展,研究者們對心理資本作用于結果變量的調節或中介機制關注更加密切,研究內容也更加豐富。由圖5可知,從2009年開始心理資本的熱點主題逐漸關注前因、中介和調節變量的研究,例如,2009年關于心理資本前因變量“任期”和“年齡”的研究、2010年“性別”的研究、2012年“中介變量”研究、2014年“領導力”研究和2019年關于“中介效應”的研究。另一方面,心理資本也能夠作為一個中介或調節變量,作用于其他變量之間,如在個體和環境因素對相關態度、行為和績效等因變量發生影響時起著中介或調節作用。總體而言,現有文獻主要探討了心理資本與其前因變量和結果變量之間的因果關系及其作用機制,也探討了心理資本在其他變量之間所起的作用。然而,總結當前研究進展,心理資本研究有待系統完善。心理資本是一種動態發展心理資源,那么心理資本的作用過程是否存在動態變化特征?這仍需未來研究深入探討。

三是心理資本的應用層次:從單一層次向多層次、跨層次分析拓展。在研究引入階段,國內外學者主要將心理資本概念化為個人層面的結構,并從單一的個人層面分析心理資本。在圖5中,我們可以直觀地看到2004—2008年關于心理資本的研究主題主要集中在動機、行為、參與、態度、個性和年齡等個體層面的因素;2009年開始心理資本的前沿主題已經向團隊、組織層面拓展,如2009年關于“團隊心理資本”的研究、2012年“組織授權”“工作投入”研究、2013年“組織氛圍”研究、2014年“組織心理資本”“群體績效”研究,2015年“組織支持感”研究和2018年關于“組織文化”的研究等。2010年,當心理資本從個體拓展到領導和下屬,研究者們認識到有必要延展心理資本分析水平,開始探究它在多個或跨層次分析中的應用,快速增長的研究開始在團隊、集體水平分析心理資本的影響。如Memili等人(2014)發現組織心理資本可能在形成以家庭為中心的集體承諾與經濟績效及非經濟績效之間的聯系中發揮重要作用;Walumbwa等(2010)證實領導心理資本是員工心理資本與工作績效之間跨層次的調節變量。通過運用多層次、跨層次分析,闡明將心理資本整合到更高層次分析的適宜性,讓組織更好地評估是否應該將有限的資源用于個人、團隊或組織層面心理資本的開發,更優化地利用資源。總體而言,現有研究主要關注同一層次不同因素影響效應的存在性和效應差異上,較少有研究深入探討不同類型或不同層次影響因素之間的交互效應以及影響效應發生的中介機制和邊界條件。

6 國際心理資本研究的結論與展望

6.1 主要研究結論

研究應用CiteSpace軟件對心理資本進行可視化的知識圖譜繪制,從研究現狀、研究熱點及其演進歷程等方面進行探討,研究結果表明:(1)從2004年開始,心理資本相關的文獻數量一直波動增長,2014年以后研究成果數量激增,呈現出蓬勃發展態勢。(2)倫敦大學與內布拉斯加州立大學、哈佛大學、加利福利亞大學等高校是心理資本研究的主要陣地,初步形成了以美國、澳大利亞和英國為中心向外輻射的研究國際合作網絡。我國心理資本的研究的學術影響力有待提升。(3)國際心理資本領域研究的熱點主題主要有“績效”“健康”“社會資本”“模型”“團隊”。突現率最高的三個詞是“社會資本”“團隊”“心理健康”,是未來心理資本研究的熱點議題。(4)心理資本研究大致可分為3個時期:研究引入階段、研究拓展階段和穩步發展階段。(5)心理資本的結構、測量方法、研究內容及其應用層次不斷深化與發展。

6.2 展望

縱覽17年來心理資本研究,國內外學者對心理資本的理論、研究基礎及開發管理的研究迅猛增長,并涌現出大量有重要意義的研究成果,學界對心理資本的認識已經逐步成形。未來心理資本的研究可以從以下幾個方面入手,不斷深化和完善。

第一,豐富心理資本的研究方法。后續研究需要探索多種有效、可靠的心理資本測量方法,如利用“三角測量”的策略(問卷、觀察和面談)來彌補問卷法的不足(Berson & Avolio,2004),采用他評法、行為觀察法和投射法進行心理資本的評估;依據不同年齡、不同研究對象的特點編制更有針對性的測量工具;借助功能性磁共振成像機、生理多導儀、正電子發射斷層掃描儀等現代設備,探討心理資本作用的神經生理機制,為心理資本的培育提供電生理證據;針對不同人群開展縱向干預實驗研究,通過多次測量考察心理資本的跨時間影響效應,明晰一些橫斷研究無法得出的因果關系推論,為心理資本的有效開發提供可操作性的實踐模式。

第二,進一步探索與完善心理資本的結構維度。心理資本作為一種可開發、可培育與管理的無形資本,是動態與發展變化的。心理資本構成要素不僅只有樂觀、韌性、自信和希望,還具備添加其他構成要素的可能性。在積極心理學領域中,存在不少個體、團隊與組織資源、優勢和美德可能符合積極組織行為學的標準(即POB標準),如感恩、福流、創造力、真實性、工作契約、勇氣和寬恕等。未來研究可以在POB的基礎上,進一步完善心理資本的結構。同時,有研究表明心理資本的結構也因文化背景的不同而存在差異(熊猛,葉一舵,2014)。因此,開展心理資本的本土化研究、跨文化比較研究就顯得尤為重要與緊迫。心理資本的本土化研究,需要結合我國具體情境與特定研究對象,進一步探索結論的適用性,構建我國本土文化背景下的心理資本理論框架。

第三,拓展心理資本在多個或跨層次分析中的應用。研究者需要進一步探索心理資本對個人層次、團隊層次和組織層次作用的潛在機制,以及如何在團隊、單位、組織、社區和國家層面提升心理資本的分析和應用。同時,加強心理資本的跨層次研究,探討團隊層次變量與個體層次變量之間跨層交互作用;在跨層次的分析中評估心理資本和其他變量之間的關系。如個體層次的心理資本和結果變量之間的關系強度可能因團隊層次或組織層次的變量而異,通過跨層次分析,優化個體或組織層面的實踐,充分發揮心理資本的價值。