幼兒園園本課程改革策略的相關探討

——以“多彩村落”園本課程為例

胡 潔

(寧海縣橋頭胡中心幼兒園,浙江 寧海 315611)

課程改革中,兒童觀的重塑是撬動課程改革的先行項。因為“發現兒童才能繼而發現課程”,即以兒童的視角來發現課程內容,以兒童的立場來審視課程價值,以兒童化的方式來優化課程實踐。同時,在教育教學中不難發現,農村的兒童有自己的特點,他們的思維、情感和城里的兒童有所不同,什么樣的教育更適合農村兒童呢?是否可以利用農村兒童熟知的事物來延伸課程?是否能夠讓他們在感受城市信息的同時不忘農村的美好?在新課程理念下,對鄉土教育的價值進行了重新的審視和定位——幼兒園鄉土教育不單單是對家鄉本土文化、自然、社會中適宜的資源的運用,更應該深入兒童生活,采用浸潤體驗式教育。讓他們走進本土文化,傳承鄉土知識和生存智慧,培養愛家愛國情懷、文化包容能力以及民族感情與信念。讓鄉村教育回歸鄉土,進行鄉土重建,復育鄉村文化,為鄉村招文化之“魂”成為鄉村振興的根基,意義重大。于是,對原有的鄉韻特色進行全面的梳理并基于橋頭胡地域文化特點以及兒童發展要求,開始了我園基于兒童立場下“多彩村落”園本課程的改革開發征程[1]。

一、從“零散”到“整體”——確立課程框架,規劃頂層設計

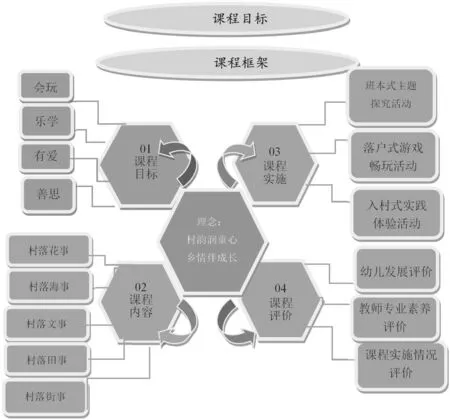

本園早在2003年就對鄉土資源在幼兒園的開發和利用進行了相關的研究,開發出了“母雞生蛋”“好玩的米籮蓋”“耙子變變變”“畚斗樂”“趕海”等100多個的特色游戲。探索出了富有農村幼兒園特色的“搟面杖操”“斗笠操”“火棍操”“淘籮操”等9套特色器械操及小、中、大三個年齡段共128個鄉土集體教學活動。但在那個階段,課程意識不強烈,存在零散化、表層化、片面化等問題,缺少對課程的整體規劃和架構。近幾年來,在課程改革的大背景下,對課程的理解發生了深刻的變化,開始逐漸重視課程的設計,把課程內容和課程資源相結合、預設和生成相結合,從零散到整合、由表面到深入、由關注資源到關注兒童真實的興趣、需求和發展。以教研、教科、師訓三位一體為抓手,以幼兒園內涵發展及提升課程建設者和實施者專業發展為需要,對課程進行了規劃頂層設計,確定了目標、課程框架、課程內容等(如圖1)。

圖1 課程框架分析

第一,從兒童的立場出發,形成既具有當地本土文化氣息又能體現課改精神的“多彩村落”園本課程內容體系。

第二,讓兒童在真實、自然、富有野趣的自然生態環境和具有橋頭胡地域、文化特點的人文環境中操作和體驗,滿足兒童自由發展,最終培養“會玩、樂學、有愛、善思”的智慧兒童,并使其萌發愛祖國、愛家鄉的自豪感。

第三,更新教師的課程觀,在學習—實踐—反思—實踐—總結的過程性研究中,全面提升教師挖掘具有園本課程資源,并將其融入課程實施過程的能力,提高教師的專業素養。

引領幼兒園團隊帶著共同的目標追求,因園置宜、與時俱進地選擇和規劃一個屬于幼兒園自己課程的共同愿景,做好課程的頂層設計。從兒童的立場出發,由幼兒園周圍的村落資源著手,由班本式主題探究活動、落戶式游戲暢玩活動、入村式實踐體驗活動構成。課程遵循兒童好奇、好問、好動的特點,以“村韻潤童心,鄉情伴成長”為理念,以“村落四事”為主軸,以追隨兒童興趣為線索,輔以多樣化的活動模式而形成了“多彩村落”項目課程的構建與實施。

二、從“我”到“我們”——激發教師課程意識,建設智慧團隊

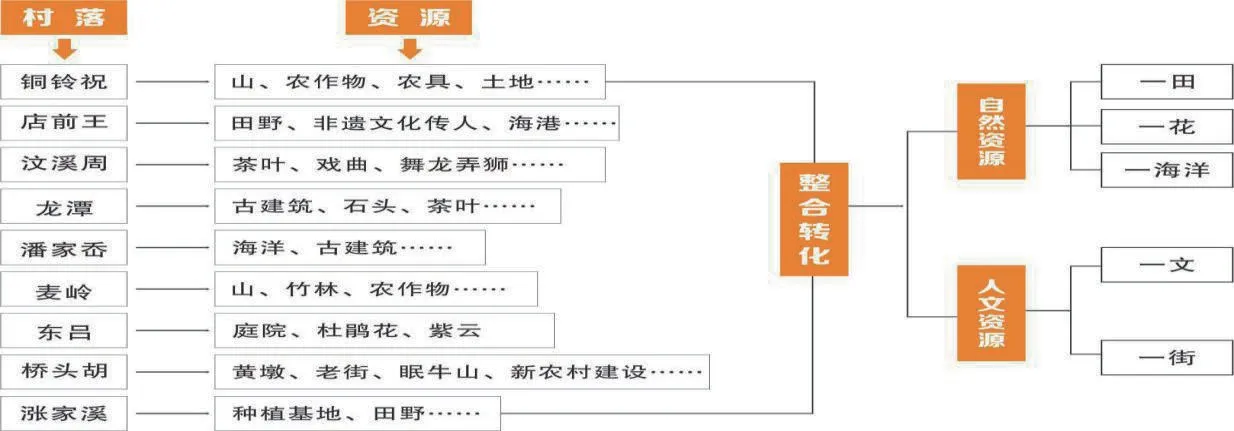

在課程開發、決策、實施與評價中,要更多賦予教師,激勵教師自覺地創造性地投入到課程實施活動中,讓“課程領導力”在園長和教師身上得以彰顯。幼兒園課程領導力主體是“我們”,不是園長“我”一個人,課程領導力是園長“我”和“我們”教師構建的共同體。作為園長的“我”將課程權力下放,相信并賦予“我們”教師對課程探索與實踐的能力和權力,“放手”讓教師邊思邊行中發現與解決自己的課程問題,使課程管理要從“個力”走向“合力”。在“多彩村落”項目課程的實施中(如圖2),老師的課程意識和兒童觀逐漸增強,并會根據課改精神,把課程內容和課程資源相結合、預設和生成相結合,從零散到整合、由表面到深入、由關注資源到關注兒童真實的興趣、需求和發展[2]。

圖2 “多彩村落”課程資源整合轉化

如在課程資源的梳理和利用時,老師們就有了資源進園、進班的審議意識。區分資源的層次,以及兒童的相關經驗,進行價值權衡,甄別出適合他們認知水平又方便獲得且能實現本階段的學習和發展的目標。距離兒童生活太遠的,非常抽象,難以理解的,就果斷排除它。在對資源初步梳理的基礎上,還根據課程需要建立了“村落課程資源庫”,對課程資源進行再次的梳理歸類。同時,以課程綱要為標準,結合兒童已有經驗,將資源與兒童興趣二者融合,給予孩子必要的支持,將其轉化為兒童適宜的課程內容。

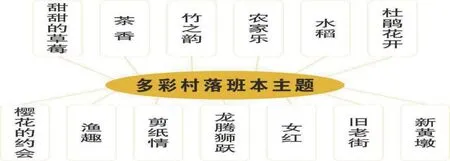

又如,在班本式主題探究活動中,主題的產生也不局限于預設的內容,它存在于兒童的興趣與需求中。現有的主題課程是以對兒童和社會普遍性研究的一般特征把握為基礎的,然而每個兒童都有不同的家庭教育環境,都有其獨特的個性,對課程目標的具體化,對課程內容進行選擇、拓展、補充、增刪,對學習方式進行創造性設計就顯得必要。老師們會對預設課程中不合理的方面進行評判,在評判的基礎上重建課程,即生成課程,生成更為適宜本班兒童的班本主題課程。每個班的老師會根據自己班級的特色制定一個村落主題的線索設置(如圖3),根據兒童的經驗、興趣、問題、話題及實際生活與教育價值等,適時生發出適宜的活動主題,讓孩子們進行真實的學習和探索,從而獲得有益經驗的生長。

圖3 村落主題線索

這樣的例子數不勝數,“我”所要的就是影響和激發每一位教師課程意識的覺醒,調動每一位教師的課程智慧,激勵每一位教師自覺地課程實踐創新,要讓每一位教師在專業成長中找到自信,讓每一位教師自覺地成為課程的領導者,慢慢成長為自己的課程專家,真正達到提升課程建設者和實施者專業發展的需要。

三、從“為了”到“基于”——明確課程價值觀,做有靈魂的課程

只有在價值觀引領下的課程才是有靈魂的課程,就課程領導力價值而言,讓兒童獲得健康生長和幸福成長,就是其最大的價值。在明確課程領導力價值觀之后,在課程實施中,需倡導課程從以往的“為了兒童”走向現在的“基于兒童”的改進行動中。虞永平教授在《為了智慧的生長》中對幼兒園課程特質進行了重新認定:為智慧的生長提供機會,幼兒園課程的使命是保護兒童的天性,喚醒兒童心靈的成長。學習只是手段,智慧的生長才是幼兒園課程的價值取向。在“多彩村落”課程的實施進行中,以《指南》的核心經驗作為課程實施引領性的導向,以兒童為中心、尊重兒童、發現兒童,以游戲為基本載體,樹立一日生活皆課程的理念。圍繞兒童的視角、兒童的本位,基于“兒童的需要與興趣、兒童的基本經驗與發展、兒童的立場與體驗”,促進他們的長遠發展為價值基礎,理清我園“多彩村落”課程實施的正確走向,思考幼兒園的課程設計與實踐[3]。

適宜的課程是讓幼兒園的課程回歸生活原貌、回歸教育本身、回歸兒童的本真。教師們在教育實踐中進行了以下的嘗試:彈性的時間、班本的計劃、多樣的形式、自主的活動、優化的環境、豐富的資源。

如在主題活動的實施過程中,改變了一直以來以預設為主的“圈養式”主題教學模式,建立了以兒童為本位,以兒童為中心,以兒童的視角開展主題活動的課程觀。在主題開始之前使用觀察法、調查分析法,設置觀察量表,有的是用圖表方式,有的是用環境展現的形式,理清要觀察什么,他們最近感興趣的話題是什么,這些話題有沒有深入探索的價值。主題活動組織實施中也由單一走向多元,個別化學習、小組學習、集體教學、家長助教等多種組織方式相融合。活動場地由室內向室外延展,資源不斷豐富,他們獲得的經驗也就越豐富,學習方式由原來的間接經驗學習變成走進生活現場直接感知、親身體驗和實際操作。合理利用了生活環境,優化了主題實施的路徑。同時,充分挖掘兒童興趣,以他們的活動方式、認知規律為基礎推進主題活動。

以兒童為本視角下的“村落課程”就是兒童與教師一起進行的一段美妙的旅程,是兒童自主而又連續建構自我經驗的過程。在課程實施中需要關注兒童的生活、經驗、興趣與需要;關注兒童的問題、感受與體驗;關注兒童的學習方式和特點,使活動回歸兒童本源。相信兒童是推動課程發展的主要力量,是課程的享用者,也是課程的建構者[4]。

四、從“結果”到“過程”——關注課程中的成長,做有價值的課程

在對課程實施進行有效價值判斷的基礎上,還要關注課程中的成長者。在課程實施中,園長、教師作為起著課程的核心作用,而“兒童”才是課程的主人,兒童是課程領導力最終價值取向中的關鍵人物,課程要最大限度地促進孩子的發展。讓兒童真正站在課程的正中央,凸顯兒童以主體,促兒童個性、多元、全面發展。

在課程實施中,需要引導教師由注重對學習“結果”評價逐漸轉向學習“過程”的關注,讓兒童學習過程真實地發生實質性的變化。讓教師相信他們都是課程中有能力的學習者,放手讓他們去經歷主動學習的過程。老師所做的就是靜靜地關注課程中的成長者,注重的激發培養孩子學習的興趣態度、情感體驗、好奇探索、方法能力等。讓兒童的學習探究融入真實的情境之中,促使他們自我發現、自我建構,創造專屬兒童個體特征的學習方式,讓他們在整個學習過程充滿活力、樂趣[5]。

幼兒教育的課程改革是一個不斷探索的過程,在這個過程中充滿了奇跡與驚喜,值得每一位幼兒教育工作者為之不懈努力。在“多彩村落”課程的實施過程中,教師們秉承“自然生活中體驗,在主題探究中認知,在多彩游戲中學習,在本土文化中浸潤”的愿景,以兒童的視角來發現課程內容,以兒童的立場來審視課程價值,以兒童化的方式來優化課程實踐。讓“課程領導”成為一種“常態”,扎根于幼兒園,根植于園長、教師,成長于課堂,真正成為幼兒園的“軟實力”、園長的“真功夫”、教師的“好本領”,最終讓兒童獲得健康、快樂的成長,讓教育以嶄新的姿態更豐富、更深遠的發展。