“天宮課堂”

等待許久的“天宮課堂”終于拉開了帷幕,時隔8年,“太空教師”再次掀開宇宙神秘的面紗,精彩開講。此次太空授課,究竟有哪些新奇事兒?時空轉換,誰又延續著太空夢?

【新聞在線】

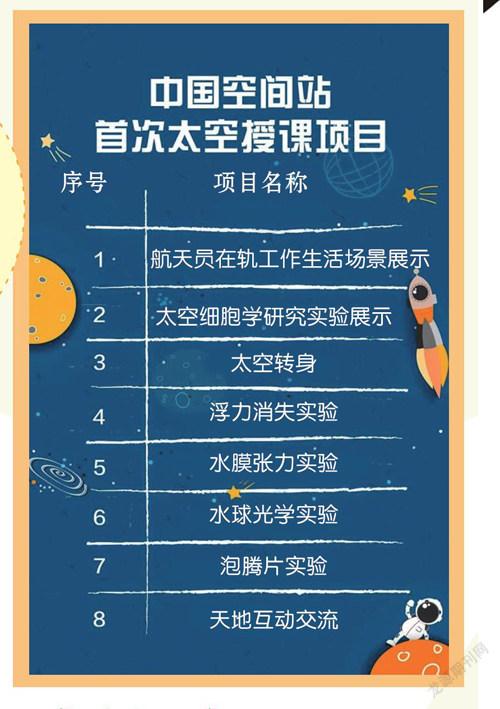

2021年12月9日,中國空間站首次太空授課活動以天地互動的方式,在中國空間站和設在中國科技館的地面主課堂,以及設在廣西南寧、四川汶川、香港、澳門的地面分課堂同步進行。

在距地球表面400公里以外的中國空間站天和核心艙內,神舟十三號飛行乘組3名“太空教師”翟志剛、王亞平、葉光富為全國青少年帶來了一堂奇妙又精彩的太空科普課。

(選自《光明日報》)

“天宮課堂”授課啦

“飄”在核心艙里的三位航天員相互配合,首先帶領大家參觀了航天員的太空家園。空間站里布置著家人的合影和可愛的毛絨公仔,讓王亞平休息區的小小角落顯得尤為溫馨。

王亞平仔細向同學們展示了“太空廚房”里的微波爐、冰箱、飲水分配器和食物,還演示了航天員如何利用太空跑步機、太空自行車等設備在軌鍛煉。

有同學好奇:在太空中能像在地面一樣行走、轉身嗎?葉光富現場做了轉身的動作,結果卻是上半身向右轉,下半身向左轉。“怎么才能實現轉身呢?”葉光富伸出右手開始不停畫圈,成功轉身!主課堂內爆發出同學們熱烈的掌聲。

“完全沒想到,真是太神奇了!”天地間物理現象的不同深深震撼了北京市第十三中學高一學生劉奕赫,“老師說這是一個角動量守恒的問題,現在我們還沒有學到,但是我特別感興趣,課后就想去了解一下為什么他會出現這種情況!”

水膜和水球實驗是贏得同學們驚嘆聲和掌聲最多的一個環節。王亞平用一個金屬圈伸進水袋,拿出時水竟在金屬圈內形成了一層水膜,再往水膜上繼續加水,水膜越來越厚,最終變成一個大水球。

“失重狀態下,水的表面張力大顯神威,才能做出地面無法做出的水球。向水球注入一個氣泡,水球則倒映出一正一反兩個人像,這是氣泡將水球分割成了兩部分,分別成像的結果。”一邊做著實驗,王亞平一邊用通俗易懂的語言講解實驗原理。

接著,她將藍色顏料注入水球,水球變成了漂亮的深藍色。她又將一片泡騰片放進水球,水球中開始產生越來越多的小氣泡,卻因為沒有浮力而停留在水球中。藍色的水球中,黃色的氣泡若隱若現,正像是一顆小小的地球。

8年前與8年后

——夢想的夢幻聯動

“歡迎來到天宮課堂”。這是中國空間站太空授課的開場。這個聲音,張舒琪再熟悉不過。

8年前,她還在讀高二,從電視里看到太空授課,就有來自王亞平的聲音,也有同樣的陀螺演示,那是我國在天宮一號開展的第一次太空授課。張舒琪感到奇妙、有趣、興奮,從此她對于航天的熱愛一發不可收拾。

如今,8年過去,坐在電視機前觀看我國首次太空授課的孩子已經長大,他們中不少人正在上演著一個個“長大后,我就成了你”的故事。

張舒琪就是其中一位。今年,她成為一名空間站任務飛控試驗隊員,和身邊的同事日夜守護著天上的航天員英雄,既自豪,又幸福。

無獨有偶。她的同事,來自中國空間技術研究院529廠焊接成形制造中心的李什博也有著類似的成長故事。8年前,李什博第一次觀看太空授課時還是一名學生,對航天知識充滿了好奇,尤其對航天器有著濃厚興趣。8年后,他成了空間站大型金屬艙體焊接裝配團隊中的一員,看到航天員在他參與研制的空間站中授課,心中無比激動。

前不久,還有一群大學生上了熱搜,他們研發的“宇宙八音盒”衛星樂器裝置,將收集外太空的波形數據,聆聽宇宙八荒的聲音。這一創作靈感,正是來自8年前的那堂太空授課。

“最高”講堂種下的夢想種子,已經發芽了。

興趣——為夢想助力

2003年10月15日,長征二號F運載火箭成功將神舟五號載人飛船送入預定軌道,航天員楊利偉由此進入太空,實現了中華民族的千年飛天夢想。王嘉楊的航天夢,就是從這一年開始的。

那時的他,剛剛步入小學校園。年幼的他并不知道什么是航天,僅僅是被電視上火箭升空的畫面吸引,一邊聽著愛好軍事的父親給自己講火箭知識,一邊好奇地想象著藍天之外的世界。

在那之后,每次父母帶他去逛書店,他總是喜歡在科普書架前翻看天文和航天方面的書籍,津津有味地“研究”著新星爆發、黑洞、運載火箭和航天飛機。

2021年10月14日,在神舟十三號載人飛船發射前的航天員見面會上,當王亞平再次說出那句“飛天夢永不失重,科學夢張力無限”時,王嘉楊頓時感覺自己的心被揉了一下,仿佛一下子回到了那個高一的夏天。

那是神舟十號太空授課后的第二天,高中物理課上,老師拿出半節課來回顧太空授課中與牛頓第二定律有關的片段。王嘉楊不僅驚嘆于微重力環境的神奇,也突然覺得手中試卷上的小滑塊、斜面和傳送帶不再“面目可憎”,即使這些習題依然令他頭大,但他打心底意識到,這些困難與挑戰是追尋科學真理道路上必不可少的鋪路石。

時至今日,那場太空授課已經過去8年,但王嘉楊對航天的熱愛并未因此而衰減分毫:長五首飛、嫦娥探月、北斗組網、天問探火、核心艙發射、航天員出征、出艙行走……每一次航天重大任務的慶祝者中總少不了他的身影。

成長需要領路人

被王亞平“圈粉”的這些孩子可能不知道,王亞平老師的飛天夢,也是在18年前楊利偉飛天時種下的。

當年23歲的王亞平,同樣坐在電視機前關注這一歷史時刻,她腦海里一個小火苗“騰”地被點亮了:“中國現在有了第一個男航天員,什么時候會有女航天員?如果可能,我要做那個向太空挑戰的人。”

楊利偉飛天點燃了王亞平的太空夢,王亞平的太空授課,又引發無數學生對航天的向往,這在她看來也是一種接力。8年前一堂太空課,讓她擁有了幾千萬學生。回到地面后,她收到很多學生來信。一名學生在信中說:“自己會像毛毛蟲一樣,慢慢地爬上樹,一天,會變成一只蝴蝶,飛向太空,實現夢想。”

(摘自“新華網”,有改動)

心語點點

我們心中,潛藏著對世界的好奇,這好奇就像一簇簇跳動的火焰,匯聚成夢想,生生不息。成長路上,我們有興趣作為支撐,有領路人為我們指引方向,有許多像“天宮課堂”一樣的互動課堂為我們搭建平臺,我們需要做的,就是堅持夢想,堅定前行!還在等什么呢?朝著夢想,前進吧!

3410500589273