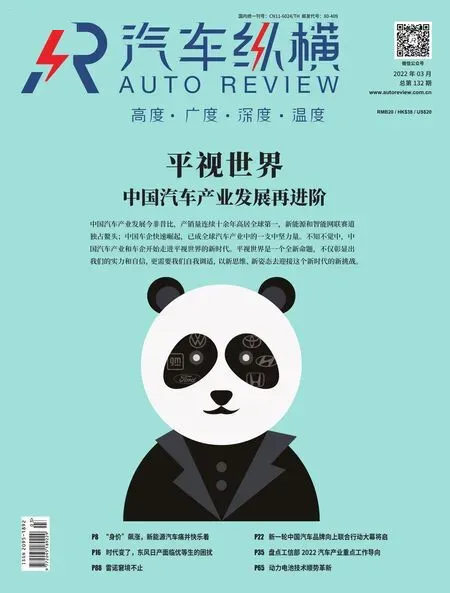

中國汽車產業憑什么平視世界?

文 / 本刊記者 黎沖森

中國汽車產業平視世界的新時代來臨。它是一個全新的發展進階命題,需要重塑發展觀,重新認識我們在全球汽車產業格局中的定位。不知不覺中,中國汽車產業由過去追趕逐漸走向局部引領的舞臺,正向全面引領方向邁進。

世界再次對中國刮目相看,因為2022北京冬奧會的卓越表現。2022年2月20日,以“一起向未來”為主題口號的北京冬奧會閉幕。中國體育代表團奪得9金4銀2銅,創中國歷屆冬奧會最佳成績。北京冬奧會開幕日剛好為“立春”節氣,因此開幕式以中國二十四節氣起筆,倒計時到“立春”結束,文化寓意深刻。開幕式參演人員只有三千余人,時長100分鐘左右,整個儀式簡約而精彩、浪漫又空靈,讓世界驚艷。這不由讓人想起14年前的北京夏季奧運會。2008年北京奧運會開幕式時長4小時,參演人員一萬五千名,可謂鴻篇巨制,希望向世界展現中國五千年文明。

對比這跨越14年時空的兩屆奧運會開幕式,可以看到由“我”到“我們”的歷史性跨越。正如總導演張藝謀所說:“2008年的開幕式主要講‘我’有什么特色,要讓人家知道、認識。文化自信后,我的心態發生了變化,更多地表達我們。”立足人類,面向未來,“我們一起能做什么”,無需再過多地自我介紹。由“我”到“我們”,由“講歷史”到“向未來”,站位變了、高了,一個全新而自信的中國形象展現在世人面前。

這背后是國家實力和地位的全面提升。從2010年開始,中國成為全球第二大經濟體,并且綜合實力還在逐年提升。伴之而來的是中國人自信心的全面提升。正如去年3月習總書記所說:“中國已經可以平視這個世界了。”

北京兩屆奧運會的時空跨越,如同中國汽車產業發展的歷史性變遷軌跡。2009年,中國首次成為全球第一大汽車產銷國,至今已連續13年“霸榜”。在這13年間,中國汽車產業已經獲得飛躍式發展,綜合實力得到全面提升。因此,我們作出這樣的戰略預判和呼吁:中國汽車產業平視世界的新時代來臨,到了重新認識自我的時候了。

這個戰略預判或具有超前的戰略指向價值,也許不久后就能得到實踐的驗證。“平視世界”不是夜郎自大,而是實力發展到一定階段后的自信表現。對中國汽車產業和車企而言,它是一個全新的發展進階命題,需要全體中國汽車人參與,重塑發展觀,重新認識我們在全球汽車產業格局中的定位。不知不覺中,我們發現中國汽車產業的全球地位悄然在發生變化,由過去追趕逐漸走向局部引領的舞臺,正向全面引領方向邁進。

平視世界,意味著中國汽車產業和車企站在了全新的起跑點上,向汽車世界舞臺的中央靠近。從2001年中國加入世貿組織以來,我們逐漸開放,直至全面開放。中國汽車產業也是如此,比如2022年1月又開始取消乘用車外資股比限制。股比全面放開,可以看作是中國汽車產業發展自信的一種表現。的確,全球汽車產業發展也進入了新的階段,開始由向歐美日韓看轉變成向中國看,這是我們邁向汽車強國的前奏。

那憑什么平視世界?我們認為,中國汽車產業和車企有以下五大重要支撐點。

平視世界,意味著中國汽車產業和車企站在了全新的起跑點上,向汽車世界舞臺的中央靠近。全球汽車產業發展也進入了新的階段,開始由向歐美日韓看轉變成向中國看,這是我們邁向汽車強國的前奏。

內循環:內需撐起規模優勢

毫無疑問,現在中國汽車產業發展有了長足進步。這個進步首先是由中國龐大的內需市場支撐起來的。可以說,內需市場托起了中國汽車產業的規模優勢,并推動著汽車產業的健康持續發展,尤其在國家相關政策的持續和積極推動下,“內循環”名副其實。

2022年2月18日,中國汽車工業協會(下稱“中汽協”)發布了相關數據:1月,我國汽車產銷分別完成242.2萬輛和253.1萬輛,同比增長1.4%和0.9%,其中乘用車產銷分別完成207.7萬輛和218.6萬輛,同比增長8.7%和6.7%。這在全球汽車市場的表現是比較好的。

為進一步呈現中國汽車市場的規模優勢,我們可以從2009年和2021年兩個重要的時間節點來看。這是兩個有特別意義的時間節點,都處于全球性危機爆發后,前者為全球性金融危機,后者為全球性新冠肺炎疫情危機。

2009年,中國首次超過美國,成為全球第一大汽車生產和消費國。而當時全球正遭受金融危機影響,2008年全球汽車產銷低迷,并延續至2009年。而中國汽車產業發展則顯得異常突出。

據中汽協發布的數據,2009年,中國汽車產銷為1379.1萬輛和1364.48萬輛,同比增長48.30%和46.15%。其中,乘用車產銷1038.38萬輛和1033.13萬輛,同比增長54.11%和52.93%;商用車產銷340.72萬輛和331.35萬輛,同比增長33.02%和28.39%。乘用車產銷首次超過1000萬輛。

而美國、歐洲、日本三大傳統汽車市場怎么樣?2009年,美國新車銷量為1043.15萬輛,同比下降21%,創27年來新低。當年,通用、克萊斯勒相繼申請破產保護,福特也只是強撐著。2009年,日本新車(包括微車)銷量為460.93萬輛,同比下降9.3%,連續5年下降。這也是其銷量自1978年以來首次跌破500萬輛。當年歐洲的兩大重點汽車市場法國、德國表現較好:法國家用新車銷量超過226萬,同比增長10.7%;德國新車銷量為381萬輛,同比增長23%。

美國此前幾十年一直是全球最大的汽車產銷國,高峰時達到年銷1700萬輛,而在2009年被中國超越。此前有人預測,2014年或2015年中國新車銷量超過美國。顯然,全球金融危機加速了這一進程,比預測提前5年實現。

而2021年,在全球新冠肺炎疫情肆虐的大背景下,中國汽車產銷表現依然亮眼,并結束了自2018年以來連續三年的下降局面。據中汽協發布的數據,當年汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛,同比分別增長3.4%和3.8%。其中,乘用車產銷分別完成2140.8萬輛和2148.2萬輛,同比增長7.1%和6.5%。另據公安部統計,2021年全國機動車保有量達3.95億輛,機動車駕駛人達4.81億人。中國全面超越美國,成為全球機動車保有量最大的國家。

再看2021年美國、歐洲、日本三大汽車市場的情況。據全美汽車經銷商協會公布的數據,美國新車銷量為1493萬輛,同比增長3.3%。據歐洲汽車制造商協會發布的數據,歐盟新車銷量為970萬輛,同比下降2.4%,其中德國銷量為262萬輛,同比下跌10.1%,而意大利增長5.5%,西班牙增長1.0%,法國增長0.5%。據日媒報道,日本新車(包括微型車)銷量為444.83萬輛,同比下降3.3%,已連續三年下降。

英國研究機構認為,2021年全球汽車銷量為8105萬輛左右。若按此推算,作為全球最大汽車消費市場,中國汽車銷量占比達到32.42%,遠高于全球第二、第三大汽車市場美國和日本。中國汽車產業的規模優勢非常突出。

中國是一個擁有4億左右中產階級的巨大消費市場。這是促進汽車產業內循環發展的堅實基礎,也是驅動外貿持續增長的巨大動力源泉。中國汽車產業的規模優勢顯而易見,同時我們也要有清醒認識,中國是汽車大國,但還沒有成為全球汽車強國,需要繼續奮進。

換賽道:兩大新引擎賦能

在過去幾十年的追趕中,中國汽車企業一直追不上傳統的歐美日韓車企,傳統燃油車的關鍵技術和核心零部件等一直是我們的“軟肋”。在這種背景下,中國汽車產業發展一直處于被動狀態,從合資公司的狀況就可見一斑,一些中國車企常常以合資公司作為利潤奶牛。

新能源和智能網聯汽車是全球汽車產業創新的主戰場。中國汽車產業在此賽道具有先發優勢,搶占了主動權,加上中國市場的規模優勢,這樣新技術就有了廣泛應用和實踐的舞臺。

后來,中國汽車產業終于迎來了換道超車的戰略發展機遇——新能源和智能網聯的發展。經過十余年的不懈努力,中國汽車產業終于以新能源和智能網聯為創新載體,并使之成為拉動產業發展和創新的兩大新引擎,走出了一條屬于中國車企的產業發展特色之路。目前,中國新能源和智能網聯汽車整體上處于世界領先地位。

這順應了時代發展大勢。碳中和、碳達峰掀起了深刻的產業革命,以人工智能、物聯網、云計算、大數據、5G等為代表的新工業革命興起,而新能源和智能網聯汽車就是這輪革命的風暴點,也是全球汽車產業創新的主戰場。中國汽車產業在此賽道具有先發優勢,搶占了主動權,加上中國市場的規模優勢,這樣新技術就有了廣泛應用和實踐的舞臺。在此過程中,中國汽車產業逐漸培養出較強的自主創新能力。

商務部原副部長魏建國認為,未來5年中國將成為全球科創中心,中國發展為全球科創中心的優勢包括人才隊伍的構成、研發費用以及研發時間的領先。長安汽車董事長朱華榮也認為,中國將成為全球汽車產業的創新支點。在朱華榮看來,汽車產業正加快從傳統制造業向高科技平臺產業轉型,加速與能源、交通、通信、科技等跨界融合。智能化將成為行業最具價值投資領域。數字電動汽車將是下一代汽車的主要戰場。它的核心價值將從機械硬件向軟件能力轉移。

從新能源汽車角度來看,業內共識是,中國新能源汽車市場已從政策驅動轉向市場驅動,并進入爆發式增長階段。據中汽協統計,2022年1月,新能源汽車銷量完成43.1萬輛,同比增長1.4倍,延續高速發展態勢。2021年,新能源汽車銷量達到352.1萬輛,同比增長1.6倍,連續7年高居世界首位,市場占有率達到13.4%。而2009年,中國新能源汽車銷量僅為5209輛。截至2021年底,中國新能源汽車保有量已達784萬輛,占全球新能源汽車保有量的一半左右。比如,歐洲最大電動車市場德國,2021年銷量僅為68.14萬輛。

中科院院士歐陽明高認為,其背后的原因是技術進步、產品豐富、政策給力。中國在電池、電機和電控等方面已實現核心技術自主可控。從零部件到整車,從基礎設施到電池回收,全產業鏈已比較成熟,其中動力電池技術處于全球領先水平,而且中國為全球市場提供動力電池七成產能。中國也建成了全球最大規模的充換電網絡,里程焦慮得到很大緩解。

《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》要求,到2025年新能源汽車銷量占比達到20%。《2030年前碳達峰行動方案》還提出,到2030年,新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。從目前新能源汽車市場發展勢頭來看,這些目標指日可待。

從智能網聯汽車角度來看,中國電動汽車百人會理事長陳清泰認為,目前中國智能網聯汽車在技術能力、產業規模、創新活躍程度等方面都走在全球前列。業內人士認為,如果說電動化是汽車革命的上半場,那么網聯化、智能化和數字化則是汽車革命的下半場。中國汽車產業又抓住了下半場的戰略發展機遇,并借助其升級換代汽車產品技術,重塑汽車產業格局和汽車價值鏈體系。蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等造車新勢力快速崛起就是鮮活的例證。

車規級芯片作為智能網聯汽車的戰略資源,可以鏡鑒中國智能網聯汽車發展的蓬勃勢頭。據美國半導體產業協會發布的數據,2021年全球售出1.15萬億顆芯片,銷售額達到創紀錄的5559億美元,而中國是全球最大半導體單一市場,當年銷售額達到1925億美元。

事實上,智能網聯汽車及其相關配套產業已被納入頂層規劃。2020年2月出臺的《智能汽車創新發展戰略》要求,到2025年中國將形成技術創新、產業生態、基礎設施和法規標準等六大體系。也許不久的將來,中國將全面建成智能網聯汽車標準化體系。

在智能網聯技術的加持下,中國自主品牌進一步鞏固了在新能源汽車領域的先發優勢,甚至開始技術反向輸出,比如向合資公司導入新能源車型等,扭轉了此前長期依賴外方技術的生存態勢。當然,技術反向輸出最終將發展到什么程度,取決于自主品牌在技術創新方面的領先水平和持續創新能力。

總體而言,目前中國汽車產業掌握著新能源和智能網聯汽車賽道的更大主動權。這或將是中國汽車產業發展史上的重要轉折點,為重新定義汽車產業競合邊界,重塑汽車生態,開啟自主品牌新時代撐起一片新天空。

品牌覺醒:沖破固有“天花板”

要成為汽車強國,自主品牌不能缺位。近年來,自主品牌有了長足發展,開始逐漸崛起。

據中汽協發布的數據,2022年1月,中國品牌乘用車銷售100.4萬輛,同比增長15.9%,占乘用車銷售總量的45.9%。2021年,中國品牌乘用車銷量為954.3萬輛,市場份額為44.4%,占比增長6%。其中,上汽、吉利、長安、長城、奇瑞、比亞迪、東風、廣汽、一汽和江汽等中國品牌乘用車銷量靠前。而2009年,中國自主品牌乘用車銷售457.7萬輛,占乘用車銷售總量的44%,其中自主品牌轎車共銷售221.73萬輛,占轎車銷售總量的30%。

從這13年跨度看,中國品牌乘用車銷量已經翻番,但在國內的市場份額維持在44%左右。對此,中汽協副總工程師許海東接受《汽車縱橫》專訪時說:“市場占比不一定要超過50%,達到百分之三四十也可以,但應該在A級、B級、C級各級別車里都應該占據30%以上的市場份額。如果中國品牌只有A級車的繁榮,沒有B級和C級車突出表現,這樣也不行。”

但中國汽車自主品牌的發展態勢是積極樂觀的,在不少方面開始突破固有的“天花板”。近年來,自主品牌在SUV賽道實現彎道超車,趕超合資品牌。多年前,業內人士認為,中國品牌售價10萬元是天花板。但現在中國品牌已經跨越了這個檻。許海東說:“現在有大量的中國品牌汽車尤其新能源汽車突破了這個門檻,甚至超過了20萬元B級車的門檻。中國車企正在往B級和C級車方向發展,同時努力打造B級和C級車品牌。”

這背后有消費升級的助力因素。So.Car產品戰略咨詢創始人張曉認為,中國車市的升級趨勢從2019年就顯現,拉動了市場需求向上。這為近年來中國汽車企業推行的“品牌向上”戰略落地夯實了堅實基礎。中國已成為全球第一大豪華車市場。中國車企已經陸續推出高端品牌,并獲得了較好的市場反響。應該說,中國自主高端品牌發展已經有了一個好的開端,這在10年前是不可想象的。

對于自主品牌的未來,許海東樂觀地說:“在中國市場,5-10年后中國品牌汽車將成為主流,而國外品牌有可能在高端車型方面維持一定市場份額,中低端車型將可能被邊緣化。”中國汽車自主品牌應抓住消費升級的機遇期,通過價值引領為品牌發展提供新動能。

產業鏈供應鏈:總體健全可控

近兩年來,疫情影響、缺芯危機、原材料漲價等引發業內對汽車產業鏈供應鏈安全可控問題的極大關注。但總體而言,中國汽車產業鏈供應鏈體系完善,而且全球一流。這為中國汽車產業健康持續發展夯實了安全、可控的基礎。

汽車產業鏈供應鏈比較長,門類比較繁多,上中下游涉及領域非常廣泛。同時,整個鏈條加速向低碳化、電動化、智能化、網聯化方向轉型。顯然,這既是重大機遇,也是嚴峻挑戰。

目前汽車產業發展正進入大變革時期,汽車產業鏈供應鏈也進入深度調整期。而融合重構是其重要特征。在融合重構過程中,上下游企業既要保持技術等方面的創新動力,又要強化合作與協同。這其中尤其要強化價值鏈和生態鏈的全面和深度重塑。因此,需要加快向新型產業鏈供應鏈轉型。

從中國汽車產業發展軌跡來看,它是逐漸由低端制造向高端制造轉變。在國家制造升級戰略和汽車品牌高端化背景下,中國高端汽車零部件的局面將發生巨變。而要實現汽車產業鏈供應鏈自主可控,就要把關鍵核心技術牢牢掌握在自己手中。只有增強產業鏈供應鏈的自主可控能力,才能跟上汽車行業演進節奏,搶占行業發展先機。

事實上,隨著中國汽車企業向全球深度拓展,從長期發展而言,產業鏈供應鏈延伸至全球是必然的。在此過程中,有競爭力的零部件企業應積極布局海外市場,包括海外投資并購和海外研發等。現在有些整車企業已在海外建廠,汽車供應鏈企業應適時跟隨他們走出去,并重視在海外投資設廠,以直接供應當地市場。

毫無疑問,中國汽車產業鏈供應鏈體系、規模和制造供應能力等具有相對優勢,但在一些核心技術和關鍵零件、關鍵材料、基礎元器件等領域依然存在短板,不得不依賴進口和外資企業。比如,我國汽車芯片進口率超過90%,自主汽車芯片只占4.5%。這需要中國汽車產業鏈供應鏈企業共同去補強,最終筑牢產業鏈供應鏈安全可控屏障。

外循環:全球化戰果不斷擴大

海外市場是中國汽車企業必需經營的戰場。近年來,中國汽車自主品牌在加速推進這一歷史進程,激活“外循環”,并取得一定的戰績。無論上汽、廣汽、吉利、長城、比亞迪、奇瑞等傳統車企,還是蔚來、小鵬等新勢力,都在以不同方式進軍海外市場。

過去十余年,比亞迪的產品出口到歐、美、日等汽車強國區域,遍布50多個國家和地區,在美國、加拿大、巴西、智利和哥倫比亞等國家設立分公司,并取得了不錯的市場業績,比如在日本比亞迪的純電動大巴市占率曾達70%,在菲律賓的新能源乘用車市占率曾超過80%。蔚來、小鵬、愛馳等新勢力在積極拓展歐洲等市場。

據中汽協發布的數據,2021年我國汽車出口創歷史新高,出口量達到201.5萬輛,同比增長1倍,占汽車總銷量的7.7%,占比提升3.7%。特別是新能源汽車出口出現爆發性增長,達到31萬輛,其中英國、德國、挪威等歐洲市場成為主要增量市場。不過,這31萬輛的新能源汽車出口量中特斯拉就超過16萬輛,再加上寶馬和沃爾沃的出口量,合計約20萬輛,占比差不多2/3,自主品牌約占1/3。許海東說:“但這31萬輛新能源車在總出口量中僅占15%多,所以出口量還是以自主品牌為主。”從出口歷史來看,2021年出口量首次超過200萬輛,而此前多年來出口量徘徊在100萬輛左右。

從出口發展趨勢來看,中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒接受采訪時說,其一,中國品牌汽車企業出口呈現快速增長,其中出口前十企業中有9家中國品牌汽車企業均如此。其二,乘用車和商用車均高速增長,其中乘用車增長1.1倍,尤其SUV表現突出,商用車增長70.7%。其三,歐洲市場成為新能源車出口的主要增量市場,體現出中國新能源汽車的國際競爭優勢。其四,直接投資模式發揮了重要作用,其中上汽、長城、吉利等在海外直接投資建廠,支撐著中國品牌在海外落地生根。

未來,中國汽車企業將以出口和海外本土化雙管齊下的發展方式進一步拓寬全球市場、扎根全球市場,并為中國汽車產業平視世界構筑起又一根“擎天柱”。