內蒙古敖漢旗窯溝金礦床綜合信息特征及找礦意義

韓雷 鄭巖 李雪梅 張紀田 劉根驛 羅龍

摘要:窯溝金礦床處于華北板塊北緣中段和興蒙造山帶的銜接部位,隸屬于赤峰—朝陽金成礦帶東北段。礦區內礦體位于破火山口的斷裂系統內,主要賦礦圍巖為義縣組流紋質巖屑晶屑凝灰巖;石英流體包裹體完全均一溫度為159 ℃~245 ℃,鹽度為1.22 %~11.72 %,具有低鹽度、中低溫成礦流體特征,為火山巖型金礦床。遙感異常信息解譯顯示,窯溝金礦區為羥基異常高度集中區。1∶5萬水系沉積物測量圈出以Au為主的綜合異常,1∶1萬土壤地球化學測量發現具有異常內帶的、以Au、Ag為主的土壤綜合異常,其為重要的地球化學找礦標志。1∶5萬航磁異常為低負磁性異常,1∶1萬高精度磁測顯示含礦斷裂具有低磁性特征,1∶1萬激電異常具有高極化率和低電阻率的特征,這些特征可作為地球物理找礦標志。地、物、化、遙綜合信息找礦標志的建立,為在區域上尋找類似火山巖型金礦床提供了找礦依據。

關鍵詞:窯溝金礦床;礦床地質特征;地球物理;地球化學;找礦意義

中圖分類號:TD15 P618.51

文獻標志碼:A

文章編號:1001-1277(2022)02-0015-07

doi:10.11792/hj20220203

引 言

窯溝金礦床位于內蒙古自治區赤峰市敖漢旗東南部,大地構造位置處于華北板塊北緣和興蒙造山帶的銜接部位,隸屬華北板塊中赤峰—朝陽金成礦帶的東北段。赤峰—朝陽金成礦帶是國內具有重要地位的金礦產地[1]。該成礦帶成礦地質條件優越,找礦潛力巨大,其內已發現金廠溝梁、二道溝、奈林溝、撰山子、紅石砬子、紅花溝、安家營子等金礦床。前人針對這些金礦床成因類型進行了大量研究,主要分為巖漿熱液型和火山巖型[2-10]。其中,金廠溝梁、二道溝金礦床屬于巖漿熱液型金礦床,是構成金廠溝梁—二道溝金礦田的重要組成部分,且成礦與燕山晚期對面溝花崗巖體關系密切,成礦年齡為118~136 Ma,與對面溝花崗巖體的形成年齡(125~131 Ma)相近;而紅石砬子與奈林溝金礦床同處于火山盆地構造邊緣的破火山口[7-10],產于下白堊統義縣組火山巖地層中,受斷裂破碎帶控制,屬于典型的火山巖型金礦床。其中,奈林溝金礦床成礦時代為早白堊世(121.6~125.5 Ma)。目前,針對窯溝金礦床的成因類型研究較少[11-12]。該礦床位于鐵匠營子盆地東部破火山口邊緣的斷裂系統內,賦存在火山活動較為強烈的義縣旋回內,產于義縣組火山巖地層中,礦床成因與鄰區奈林溝火山巖型金礦床類似。綜合區域內義縣組火山巖年代學研究資料[7-10],認為其成巖年齡為早白堊世(120~133 Ma),與燕山期巖漿活動關系密切。

總體來看,前人對區域內金廠溝梁和二道溝等巖漿熱液型金礦床研究程度相對較高[1-7],但對火山巖型金礦床成因及找礦標志認識不足。本文對比奈林溝金礦床,根據窯溝金礦床地質特征、成礦流體特征、1∶5萬遙感異常信息解譯特征、1∶5萬航磁異常和1∶1萬高精度磁測及1∶1萬激電中梯特征、1∶5萬水系沉積物異常特征和1∶1萬土壤地球化學異常特征等進行研究分析,討論了找礦意義,為區域上尋找火山巖型金礦床提供理論依據。

1 區域地質背景

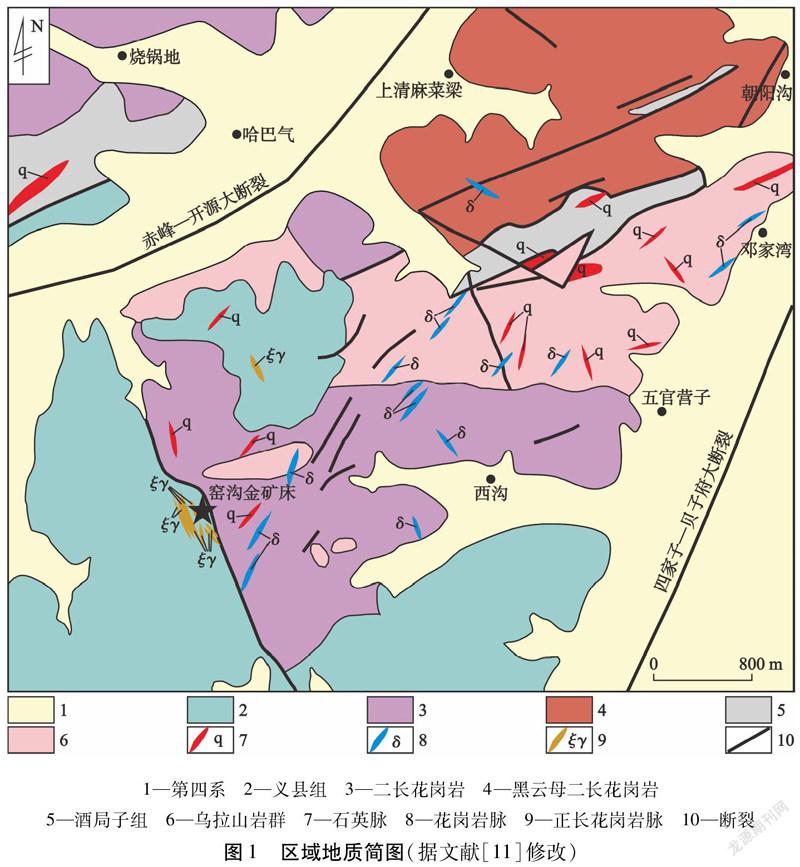

窯溝金礦床位于華北板塊北部的內蒙地軸北緣,西北側發育赤峰—開源大斷裂,東南側鄰近四家子—貝子府大斷裂,且處于這2條斷裂所夾的銳角內(見圖1)。

區域內出露地層主要為太古宇烏拉山巖群(Arw)變質巖、中石炭統酒局子組(C2jj)沉積巖、下白堊統義縣組(K1y)火山巖和第四系(Q)。

區域內發育大面積巖漿巖,主要為晚二疊世黑云母二長花崗巖(P3ηγ)、晚三疊世二長花崗巖(T3ηγ),零星出露石英脈(q)、花崗巖脈(δ)、正長花崗巖脈(ξγ)。

區域內太古代—晚古生代處于較穩定狀態,從晚古生代開始,發生強烈的構造運動,區域大斷裂控制著大部分次級斷裂和基底構造。其中,近東西向展布的高家窯—烏拉特后旗—化德斷裂是赤峰—開源深大斷裂的一部分,控制了華北板塊及其北緣的構造演化,區域內金礦床的分布與巖漿活動受其影響較大。區域內主要發育近東西向斷裂、北西向斷裂和北東向斷裂。

2 礦區及礦床地質特征

2.1 礦區地質特征

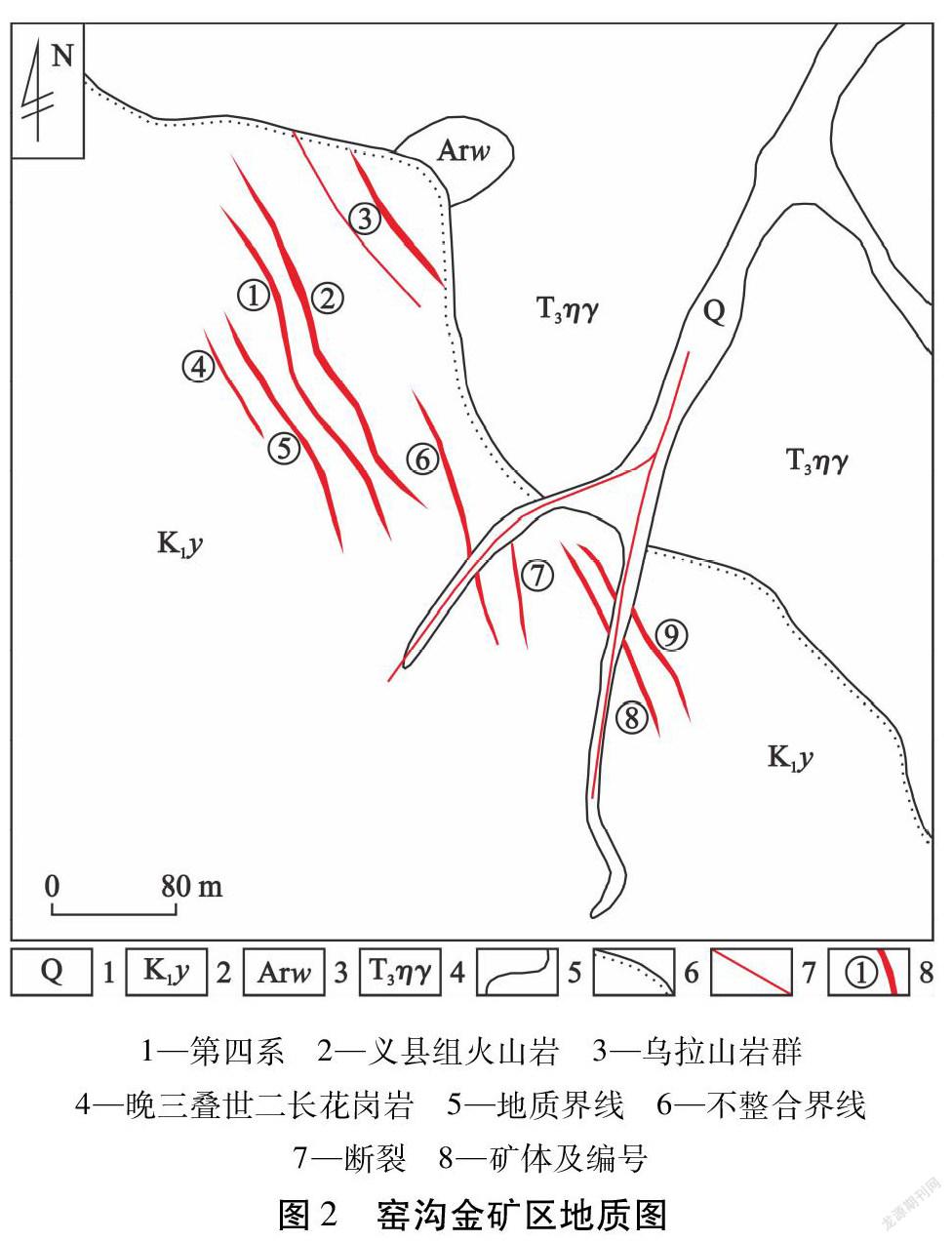

礦區出露地層以下白堊統義縣組(K1y)火山巖為主(見圖2),巖性為英安質巖屑晶屑凝灰巖、流紋質巖屑晶屑凝灰巖、安山質火山角礫巖和流紋質巖屑晶屑含角礫凝灰巖。其中,流紋質巖屑晶屑凝灰巖中金礦化發育,是主要的富金層位和賦礦圍巖。礦區北部出露小面積太古宇烏拉山巖群(Arw)變質巖,第四系(Q)分布在低洼溝谷地段。

礦區東部和北部,分布有燕山晚期二長花崗巖和正長花崗巖侵入體,局部含有烏拉山巖群和酒局子組的殘留體,出露面積均不足2 km2。義縣組火山巖與花崗巖整體呈覆蓋接觸,局部存在斷層接觸關系。

礦區位于鐵匠營子火山盆地構造邊緣的破火山口,斷裂十分發育,主要為近東西向展布的區域大斷裂,東南側和西側有北西向展布的深大斷裂,這些斷裂是良好的容礦構造,為含礦熱液提供運移通道。窯溝金礦床受北西向斷裂控制明顯,礦體呈北西向展布。

2.2 礦床地質特征

2.2.1 礦體特征

礦區內礦體在平面上為呈平行帶狀分布的線形脈體,內部含有硅化黃鐵礦化透鏡體,產于義縣組流紋質巖屑晶屑凝灰巖中,受北西向斷裂控制而呈北西向展布。礦體大多走向319°~338°,傾向49°~68°,傾角50°~60°,長35~160 m,最長可達200 m,寬0.1~1.6 m。其中,8號、9號礦體的礦化程度最強,其他礦體礦化較弱。

8號礦體長約135 m,寬0.6~1.2 m,走向335°,傾角50°~56°,呈似層狀產出,北西段受北西向斷裂影響,巖石破碎,礦化程度較強,金平均品位2.34×10-6,金最高品位達6.83×10-6;南東段向深處金品位逐漸降到0.98×10-6。

9號礦體發育于流紋質巖屑晶屑凝灰巖中,長約100 m,寬0.4~1.0 m,傾向63°,傾角58°,北西向展布,呈似層狀、透鏡狀沿斷裂分布,主要受北西向斷裂控制,礦化程度較強,金平均品位3.22×10-6,金最高品位達7.85×10-6。

2.2.2 礦石特征

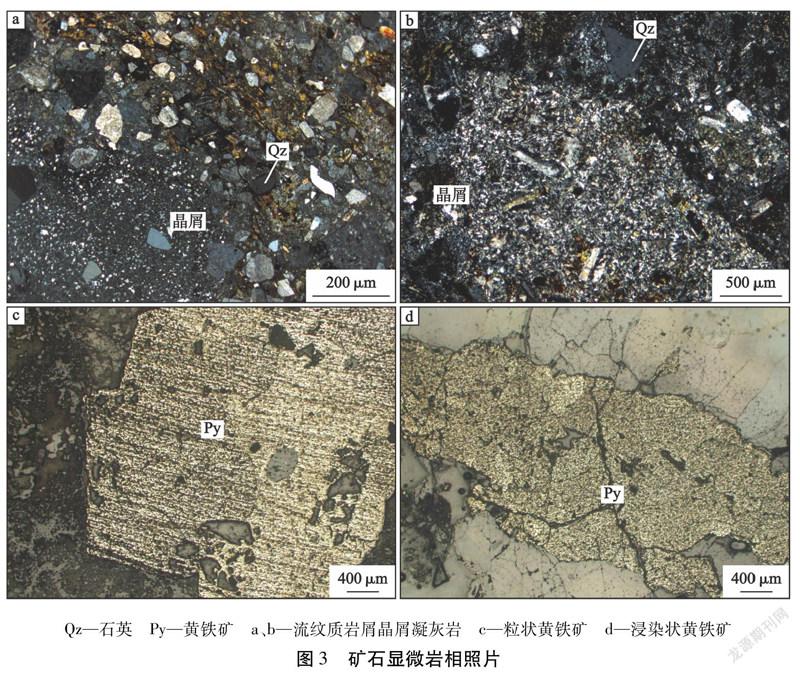

礦石中金屬礦物主要為黃鐵礦,其次為黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦等金屬硫化物,可見少量磁鐵礦、赤鐵礦和褐鐵礦。金的主要載體礦物是石英和黃鐵礦。礦石結構主要為自形—半自形粒狀結構,其次為凝灰結構,礦石內以晶屑為主,晶屑多呈棱角狀、不規則狀(見圖3-a、b),粒度變化較大,膠結物主要成分是長英質礦物,礦石內大部分黃鐵礦呈半自形—他形粒狀(見圖3-c),粒度為中細粒,多為2~3 mm,少部分脈狀和浸染狀黃鐵礦(見圖3-d)產于流紋質巖屑晶屑凝灰巖內。礦石中可見石英在黃鐵礦內部析出形成乳滴狀包含結構。礦石構造以角礫狀構造、塊狀構造、條帶狀構造、脈狀構造和晶洞狀構造為主。

2.2.3 圍巖蝕變

礦區圍巖蝕變較強烈,主要為硅化,其次是綠泥石化、黃鐵絹英巖化等中低溫熱液蝕變,呈帶狀分布,由中心向兩側逐漸減弱,形成對稱性構造蝕變帶。礦體產于蝕變巖中,局部有高嶺土化,與圍巖界線不清晰。礦石中除金外,還伴有銀、銅等有益組分。礦化以弱黃鐵礦化為主,發育于流紋質巖屑晶屑凝灰巖中。在地質路線調查中,發現多條北東向、北西向石英脈、閃長巖脈及閃長玢巖脈等,這些巖脈局部發育硅化、綠泥石化和黃鐵絹英巖化等。

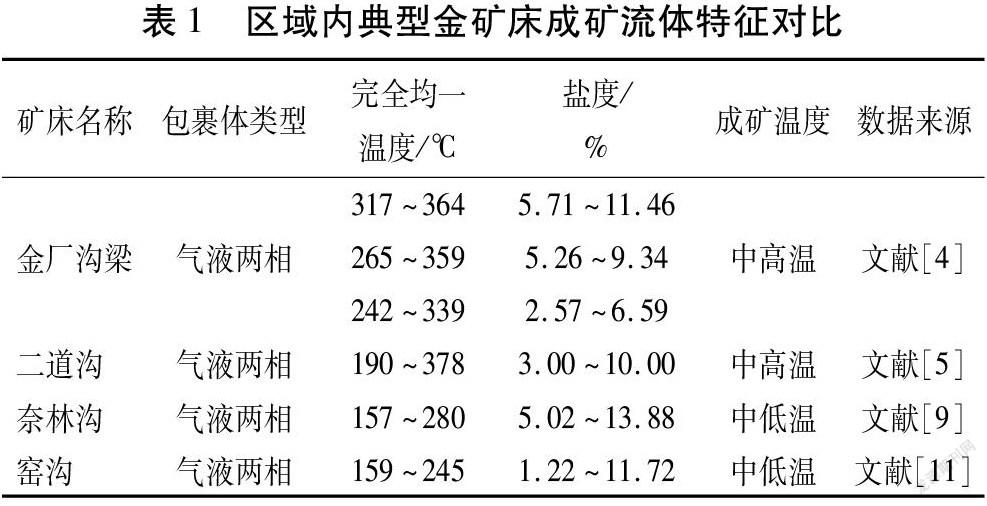

2.2.4 成礦流體特征

窯溝金礦床石英流體包裹體完全均一溫度為159 ℃~245 ℃,平均完全均一溫度為202 ℃;鹽度為1.22 %~11.72 %,平均鹽度為6.47 %,具有中低鹽度、中低溫成礦流體特征。與區域內典型金礦床成礦流體特征對比見表1。其中,金廠溝梁和二道溝金礦床為巖漿熱液型金礦床,奈林溝與窯溝金礦床為火山巖型金礦床。流體包裹體均為氣液兩相包裹體,金廠溝梁金礦床流體包裹體分為3個階段,完全均一溫度分別為317 ℃~364 ℃、265 ℃~359 ℃和242 ℃~339 ℃,鹽度分別為5.71 %~11.46 %、5.26 %~9.34 %和2.57 %~6.59 %,屬于中高鹽度、中高溫熱液成礦流體;二道溝金礦床流體包裹體完全均一溫度為190 ℃~378 ℃,為中高溫熱液流體,鹽度為3.00 %~10.00 %,具中低鹽度流體特征;奈林溝金礦床流體包裹體完全均一溫度為157 ℃~280 ℃,鹽度為5.02 %~13.88 %,屬于中低鹽度、中低溫成礦流體。

與巖漿熱液型金礦床相比,窯溝金礦床成礦流體具有較低的溫度,鹽度變化較大,表明大氣降水大量混入,成礦流體具有淺成、中低溫成礦流體特征。

3 地球物理特征

3.1 巖石磁性特征

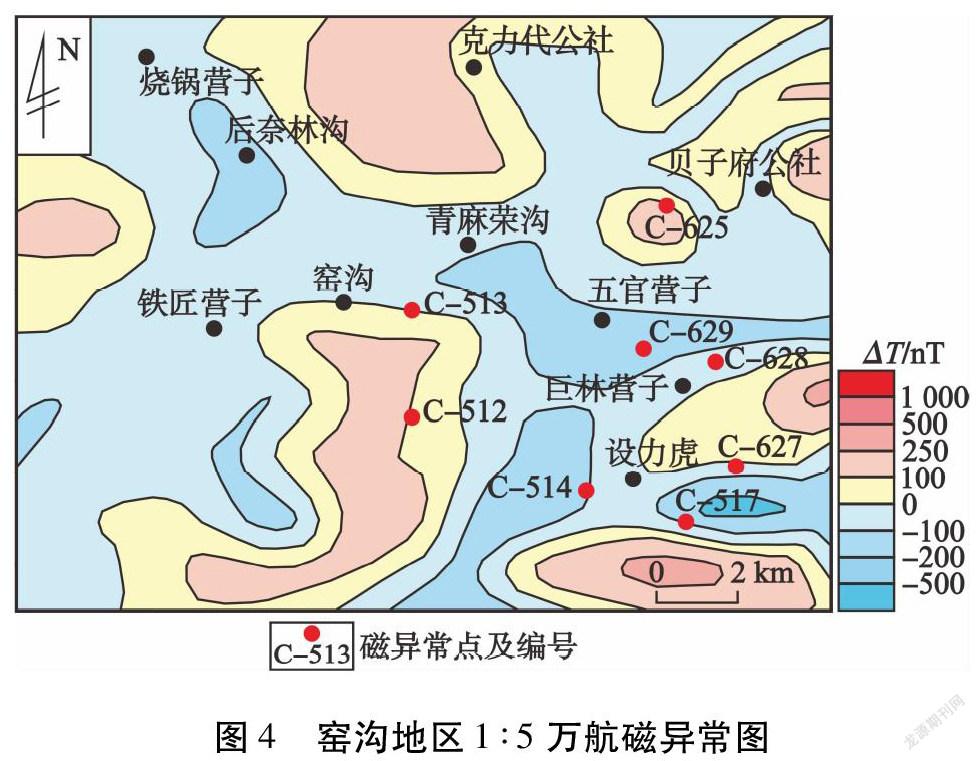

根據1∶5萬航磁異常圖(見圖4)可知,窯溝地區的磁場較為平穩,磁場強度變化區間為-100~100 nT,與義縣組火山巖相對應。對礦區進行1∶1萬高精度磁測[13],結果表明:磁性最強的是安山巖、閃長玢巖,磁化率為1 420×10-6~15 200×10-6SI(κ);中酸性火山巖和花崗巖的磁性較弱,磁化率為10×10-6~480×10-6SI(κ);磁性最弱的是石英脈等,磁化率為10×10-6SI(κ)。義縣組火山巖具有明顯的低磁化率特征。由1∶1萬高精度磁測信息解譯出F5、F6、F7、F8等4條斷裂,組成了礦區基本構造格架,形成特征顯著的低負磁性異常區。

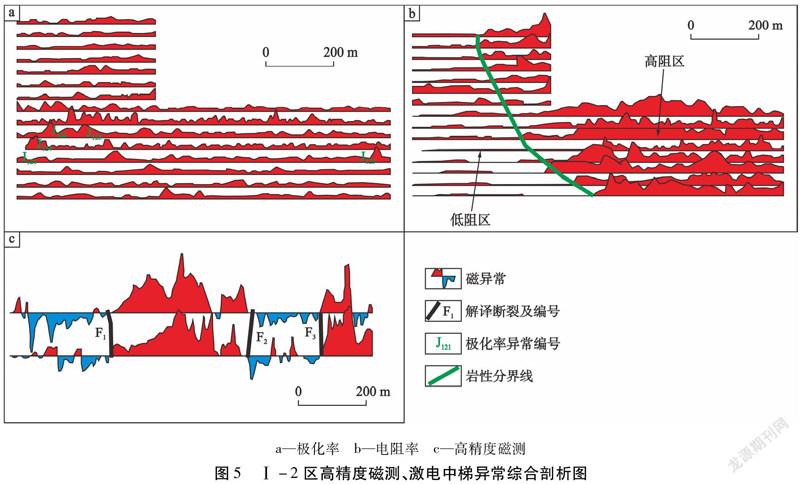

3.2 激電異常特征

1∶1萬激電中梯測量結果(見圖5-a)顯示:Ⅰ-2區的J121、J122、J123、J124號激電異常極化率分別為4.8 %、5.6 %、4.0 %、5.2 %,電阻率分別為20 Ω·m、100 Ω·m、250 Ω·m、250 Ω·m,均分布在義縣組火山巖中,規模強度不大,走向近南北,形狀較規則,呈左斜列式向北東向延伸;J125號激電異常位于晚三疊紀侵入巖中,是單點單線激電異常,極化率為4.8 %,電阻率為500 Ω·m。高精度磁測解譯出3條斷裂(見圖5-c),大部分斷裂位于火山巖區,與二長花崗巖走向近平行,且空間位置較近。

電阻率異常(見圖5-b)顯示:礦區東側二長花崗巖的電阻率為200~1 500 Ω·m,最高達1 900 Ω·m;義縣組火山巖的電阻率為20~250 Ω·m,二者電阻率差異明顯,二長花崗巖的高電阻率表明地質體向西部延伸,電阻率變化從強到弱,說明火山巖地層與二長花崗巖侵入體呈覆蓋接觸關系。激電異常與礦體的多金屬礦化有關,具有高極化率和低電阻率特征。

4 遙感解譯特征

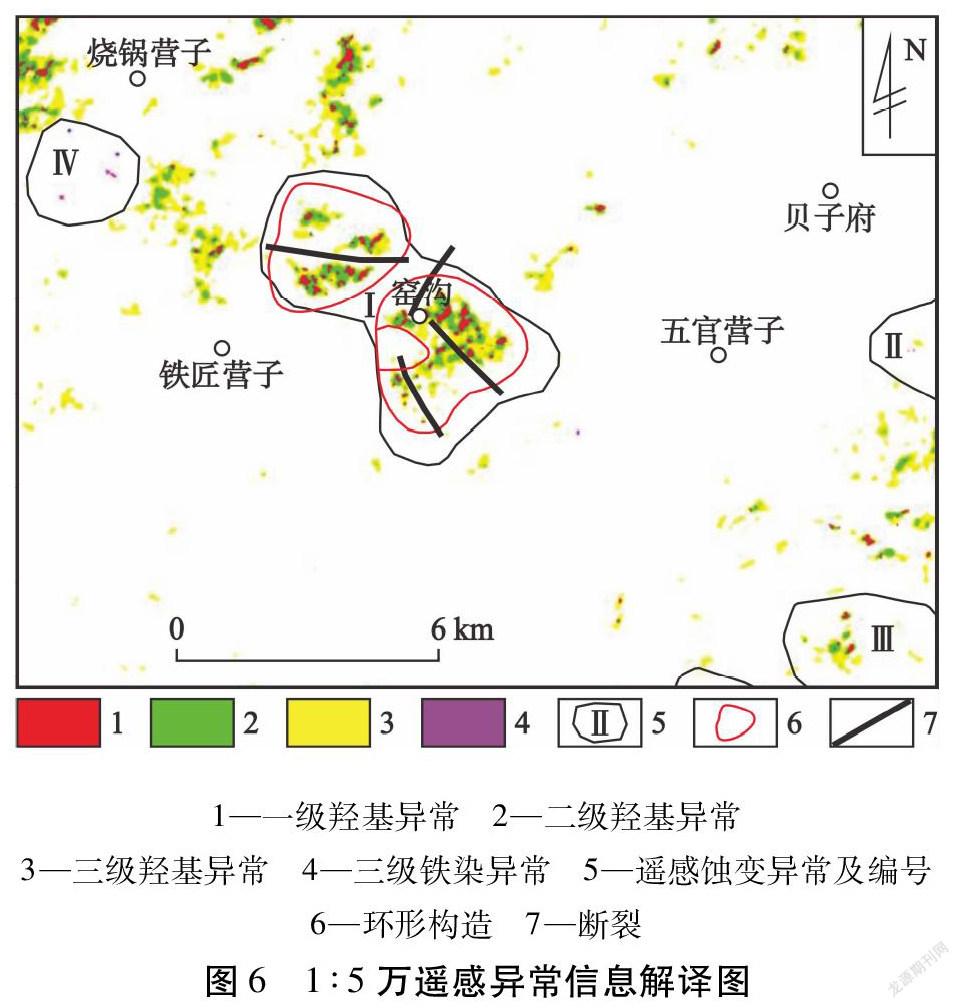

1∶5萬遙感異常信息解譯圖(見圖6)顯示,區域內環形構造比較發育,根據遙感圖像上的環形山脊、環形沖溝、環狀水系及環狀色調異常等標志,解譯出窯溝地區存在多條環形構造。這些環形構造在空間分布上有明顯的規律性,主要在不同方向斷裂交匯部位出現,形成一系列環形構造群。遙感異常信息解譯出礦區及周邊斷裂十分發育,以北西向斷裂最為發育,多表現為直線形北東向大小不等的沖溝,以及北西向洼地和北西向排列的陡坎、山鞍等,整體表現為壓性斷裂特點,控制礦區內主要山體及晚三疊世二長花崗巖、白堊系火山巖的總體走向。

遙感異常信息提取出礦區及周邊存在多處遙感蝕變異常,窯溝金礦床位于Ⅰ號遙感蝕變異常中,羥基異常高度集中,發育黃鐵絹英巖化和綠泥石化,鐵染異常不發育,地表出露義縣組火山巖,遙感蝕變異常呈不規則帶狀展布。一級羥基異常主要為淺磚紅色,反映中低山地貌,次尖棱狀山脊,凹面山坡,發育較疏稀的不規則狀水系;遙感異常信息解譯出窯溝金礦床西北側的Ⅳ號遙感蝕變異常發育少量三級鐵染異常,推測與黃鐵礦化有關。因此,遙感異常信息解譯的環形構造和斷裂及羥基異常疊加區可作為尋找火山巖型金礦床的找礦標志。

5 地球化學特征

5.1 1∶5萬水系沉積物異常特征

1∶5萬水系沉積物測量結果顯示,主成礦元素有Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo,元素濃集系數為0.29~5.36,Cu、Zn、Ag、Mo、Pb、Au等元素變異系數大于1,且Au變異系數最大。元素相關性分析結果顯示,Au與Ag、Cu的相關性較強。

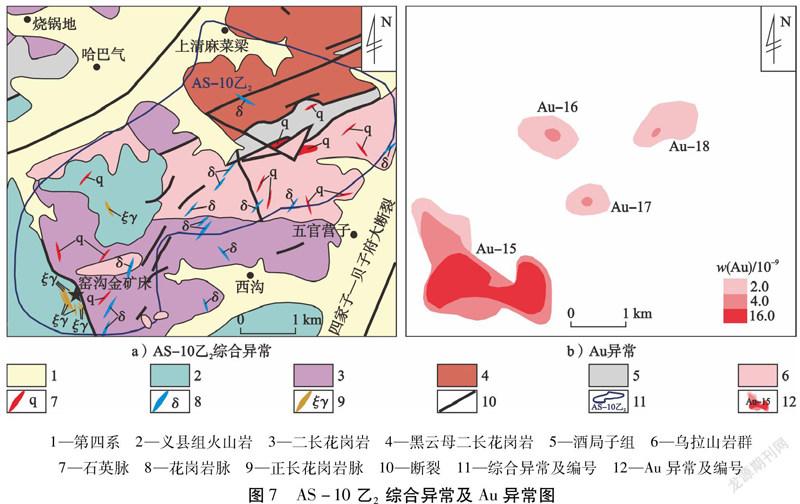

在火山巖出露地段圈出以Au為主的綜合異常AS-10乙2(見圖7-a))。該綜合異常中包含的Au異常見圖7-b)。其中,Au-15的異常規模最大,Au異常平均值34.6×10-9,最大值86.9×10-9,襯度17.3,NAP值(規格化面金屬量)為52.42。對綜合異常AS-10乙2進行了1∶1萬地質、地球化學剖面概略性檢查,發現Au、Ag、Pb、Zn等均出現異常高值點,Au最高值達379.9×10-9,高值點位于義縣組火山巖內;Ag最高值為4.7×10-6,高值點位于太古宙變質巖區內;Pb最高值為2 413.5×10-6,Zn最高值為628.8×10-6,二者套合出現在晚三疊世二長花崗巖內。

5.2 1∶1萬土壤地球化學異常特征

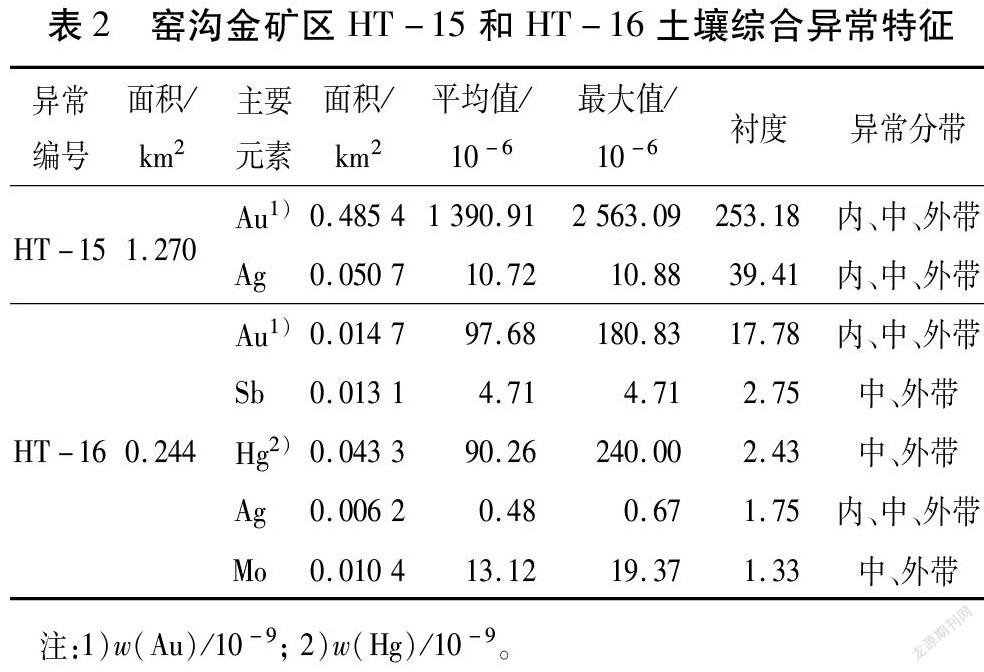

1∶1萬土壤地球化學測量分析元素有Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Co、Sb、Bi、Hg、Mo、W、Sn、V、Ni、Ti等15種元素。綜合礦區地質條件,重點圈定出以Au、Ag為主的HT-15和HT-16土壤綜合異常(見表2),其均分布在火山巖地層中。

HT-15土壤綜合異常位于義縣組火山巖中,面積1.270 km2,以Au、Ag為主,異常具內、中、外帶,濃集中心較接近,異常套合性較好。Au平均值1 390.91×10-9,最大值2 563.09×10-9;Ag平均值10.72×10-6,最大值10.88×10-6。該土壤綜合異常受北西向斷裂控制,在地質調查中,發現礦化帶,礦化帶蝕變強烈,主要有黃鐵礦化、硅化、褐鐵礦化、絹英巖化、綠泥石化等。

HT-16土壤綜合異常在義縣組火山巖與晚三疊世二長花崗巖接觸帶上,面積0.244 km2,以Au、Sb、Hg、Ag、Mo為主,異常具內、中、外帶。Au平均值97.68×10-9,最大值180.83×10-9;Sb平均值4.71×10-6,最大值4.71×10-6;Hg平均值90.26×10-9,最大值240.00×10-9;Ag平均值0.48×10-6,最大值0.67×10-6;Mo平均值13.12×10-6,最大值19.37×10-6。該土壤綜合異常受北西向斷裂與晚三疊世二長花崗巖接觸帶控制,其內發育金礦化,盡管分布面積較小,但元素相對富集,且元素間套合較好,接觸帶附近礦化蝕變發育,主要有黃鐵絹英巖化、綠泥石化等。

6 找礦意義

窯溝金礦床賦礦圍巖為義縣組火山巖;控礦構造為火山盆地構造邊緣破火山口放射狀或環狀斷裂,礦體主要為黃鐵絹英巖化巖屑晶屑凝灰巖,金的載體礦物主要為黃鐵礦,這些地質特征是尋找火山巖型金礦床的直接或間接標志。由于發育綠泥石化、絹英巖化,遙感異常信息解譯出窯溝金礦床為羥基異常高度集中區;由于礦區內基本不含磁鐵礦,黃鐵礦化強度較弱,與金廠溝梁金礦床等賦存于太古代變質巖中的金礦床相比,鐵染異常不發育。由于中酸性火山巖和花崗巖的磁性較弱,磁化率為10×10-6~480×10-6SI(κ);磁性最弱的是石英脈巖等,磁化率為10×10-6SI(κ),加之含礦構造帶蝕變過程中的退磁作用[13],因此,1∶5萬航磁異常特征顯示,礦區為低負磁性異常區;1∶1萬高精度磁測顯示,含礦斷裂具有低磁性特征。1∶1萬激電中梯測量表明,礦體及構造蝕變帶具有高極化率、低電阻率特征,因此,低磁性、低電阻率和高極化率是重要的地球物理找礦標志。1∶5萬水系沉積物測量圈出以Au為主的綜合異常,1∶1萬土壤地球化學測量圈出具異常內、中、外帶的、以Au、Ag為主的土壤綜合異常,經地質查證發現礦化帶,表明以Au、Ag為主的土壤綜合異常是重要的地球化學找礦標志。

7 結 論

1)窯溝金礦床礦體賦存于早白堊系義縣組火山巖地層中,受巖性控制明顯;礦體的產出受火山盆地構造邊緣的破火山口及其伴生的斷裂控制。

2)窯溝金礦床石英流體包裹體完全均一溫度為159 ℃~245 ℃,鹽度為1.22 %~11.72 %,具有低鹽度、中低溫成礦流體特征;與巖漿熱液型金礦床成礦流體相差明顯,與火山巖型金礦體成礦流體相似,具有火山熱液成礦流體特征。

3)窯溝金礦區遙感異常信息解譯為環形構造和斷裂及羥基異常疊加區,地球物理顯示為低磁性、低電阻率和高極化率特征,地球化學為Au、Ag元素組合異常區,這些特征為綜合信息找礦標志。

4)綜合地質特征、礦體產出特征、成礦流體特征,認為窯溝金礦床屬于火山巖型金礦床。

[參 考 文 獻]

[1] 陳偉軍,劉紅濤.赤峰—朝陽金礦化集中區主要金礦類型及地質特征研究[J].黃金科學技術,2006,15(5):1-7.

[2] 褚金鎖,賈洪杰.金廠溝梁金礦床地質特征及成因[J].礦產與地質,2000,14(3):155-157.

[3] 付樂兵.華北克拉通北緣赤峰—朝陽地區中生代構造巖漿演化與金成礦[D].武漢:中國地質大學(武漢),2012.

[4] 王路智.內蒙敖漢金廠溝梁金礦床地質地球化學特征與成礦機制探討[D].北京:中國地質大學(北京),2018.

[5] 聶飛.遼寧二道溝金礦成礦規律研究[D].北京:中國地質大學(北京),2013.

[6] 苗來成,范蔚茗,翟明國,等.金廠溝梁—二道溝金礦田內花崗巖類侵入體鋯石的離子探針U-Pb年代學及意義[J].巖石學報,2003,19(1):71-80.

[7] 孫珍軍.華北克拉通北緣赤峰—朝陽地區金礦成礦作用研究[D].長春:吉林大學,2013.

[8] 張招崇,李兆鼐,王富寶,等.紅石砬子式火山巖型金礦的找礦問題[J].黃金,1992,13(12):6-9,5.

[9] 陳旭,孫國勝,敖冬,等.內蒙古敖漢旗奈林溝金礦床流體包裹體特征及礦床成因[J].世界地質,2014,33(2):399-406.

[10] 陳井勝,劉淼,李斌,等.奈林溝金礦床的成礦時代—內蒙古敖漢旗鐵匠營子火山巖鋯石U-Pb年代學的制約[J].黃金,2015,36(9):12-18.

[11] 羅龍.內蒙古敖漢旗窯溝金礦點地質特征及成礦遠景評價[D].長春:吉林大學,2014.

[12] 劉亞彬,常海彬,鐘佳霖,等.敖漢旗窯溝金礦成礦地質特征及控礦因素淺析[J].西部資源,2019(1):11-13.

[13] 劉善麗,黎偉,孫國勝,等.高精度磁法測量在內蒙古克力代金礦點查證中的應用[J].世界地質,2011,30(4):666-670.

3103500338217